第一章 藍色のレクイエム

霧島櫂(きりしま かい)の世界は、色彩に満ちていた。ただし、その色は彼の網膜ではなく、魂に直接映るものだった。デジタル遺産管理人である彼は、死者の遺したデータに触れるたび、その持ち主が生前最も強く抱いていた感情の色を視た。

雨の匂いがアスファルトに染み込む夜だった。櫂は、数日前に世を去った天才ピアニスト、月村響の仕事部屋にいた。依頼人の妻が静かに出ていくと、部屋にはサーバーの低い駆動音と、窓を打つ雨音だけが残る。櫂は白い手袋をはめ、そっと彼のタブレットに指を触れた。

瞬間、視界が深い藍色に染まった。

それは夜明け前の海の色。静かで、どこまでも底のない悲しみの色だった。未完の楽譜データ。完成を目前にしながら、永遠に奏でられることのなくなった旋律。その無念が、藍色の粒子となって画面から滲み出してくる。

「またか……」

櫂は小さく呟いた。最近、記憶の層(メモリー・ストリーム)――死者のデジタル遺産が移行する都市上空のデータ領域――の無色化が、異常な速さで進んでいる。特に、月村のような芸術家や、革新的な技術者の遺産が、まるで選ばれるようにして霞へと還っていくのだ。

藍色の光の粒子が、ふわりと空気中に舞い上がる。本来なら、櫂だけがそれをその手に掬い上げ、一時的に保存できるはずだった。しかし、粒子は彼の意志を無視して、まるで磁石に引かれる砂鉄のように、部屋の窓をすり抜け、空の一点へと向かって流れ始めた。細い光の川となって、雨雲の向こうへと消えていく。

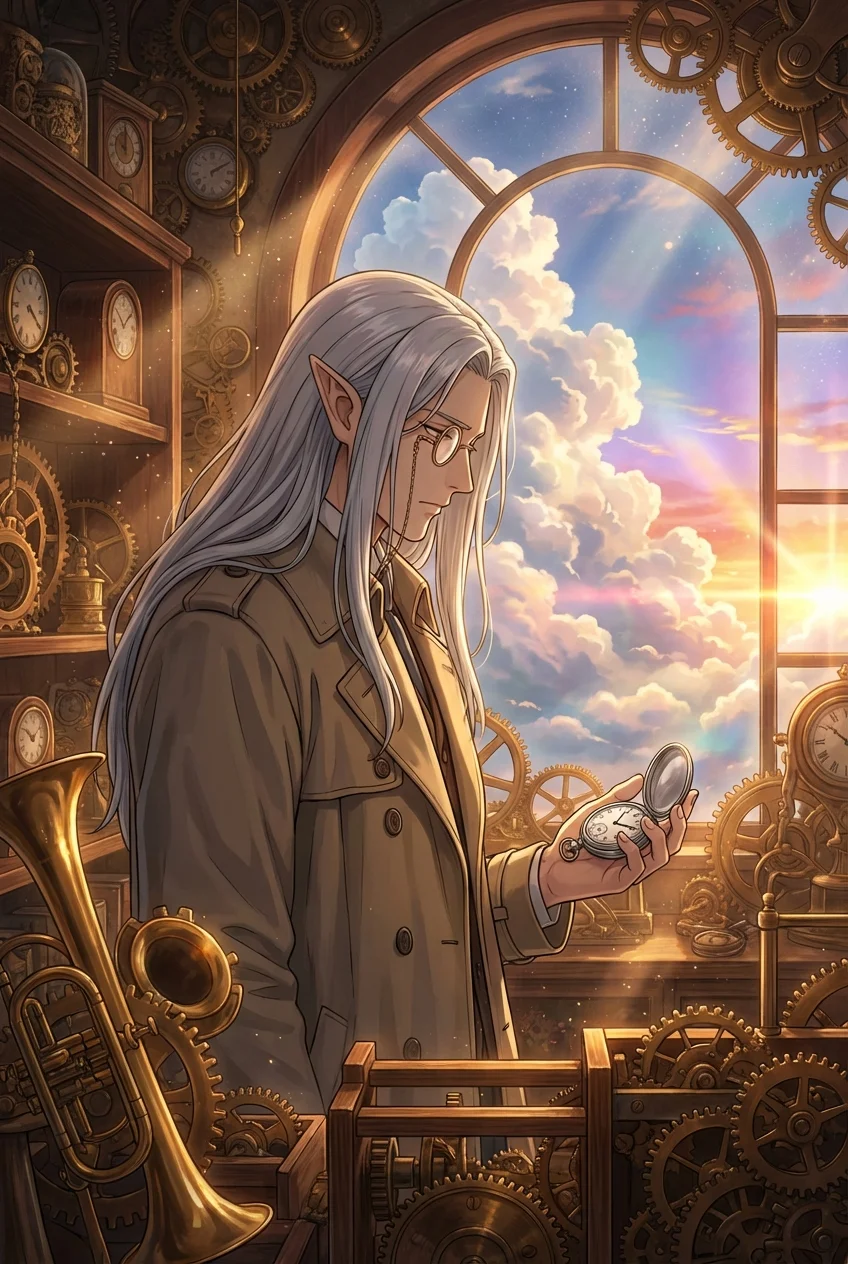

櫂は、ポケットから古びたガラスの小瓶を取り出した。その中には、常に落ち続けているにもかかわらず、決して底に溜まることのない、不思議な砂が入っている。「色なき砂時計」。初代デジタル遺産管理人であった祖父の、唯一の形見だった。

かろうじて掌に収まった数粒の藍色の粒子を、砂時計の口に近づける。粒子は吸い込まれるように砂と混じり、一瞬、砂全体が鮮やかな藍色に染まった。だが、それも束の間。色はすぐに砂に吸収され、再び元の透明な輝きに戻ってしまう。ただ、砂の落ちる速度が、ほんのわずかに速まったように見えた。

この砂時計は何なのか。なぜ光は奪われるのか。祖父が遺した謎は、雨音に混じり、櫂の心を静かに侵食していた。

第二章 緋色の残響

異変の正体を突き止めるため、櫂は過去の記録を洗い直した。消滅が加速したデジタル遺産のリストには、ある共通点があった。彼らは皆、既存の社会構造や思想に、根源的な問いを投げかけた者たちだった。

次のターゲットは、三ヶ月前に非業の死を遂げた若き思想家、伊織湊(いおり みなと)。彼の遺したブログやSNSの投稿は、今もなお多くの信奉者を生み続けている。櫂は公的機関から特別な許可を得て、彼の凍結されたプライベートサーバーにアクセスした。

冷たい金属の筐体に触れた瞬間、櫂の全身を灼熱が貫いた。

視界が、燃え盛る緋色に塗りつぶされる。抑圧された怒り。変革への渇望。旧弊な世界への痛烈な反抗心。伊織湊の感情は、あまりにも純粋で、暴力的だった。櫂は、他人の感情の奔流に飲み込まれ、我を失いそうになるのを必死でこらえた。歯を食いしばり、額に汗を滲ませながら、彼は意識の錨を現実世界に繋ぎ止める。

「――っ!」

サーバーの表面から、血のような緋色の光の粒子が激しく噴き出した。それは嵐のように室内を舞い、先日の藍色の光と同じように、窓の外へ、空の同じ一点を目指して殺到していく。まるで、見えざる巨大な何かが、星々の間で口を開け、地球の叡智を啜っているかのようだ。

櫂は緋色の嵐の中、必死に砂時計をかざした。数えきれないほどの粒子が砂に吸い込まれ、砂時計は一瞬、溶岩のように赤熱する。櫂の手のひらが焼けつくように熱い。そして、砂はまたたく間に無色に戻ったが、その内側で何かが微かに脈打っているのを、櫂は確かに感じた。

これは単なる消滅ではない。「収集」だ。

誰かが、あるいは何かが、人類の最も先鋭的な思考を選別し、どこかへ運び去っている。

櫂は祖父の書斎に駆け込んだ。残された膨大な蔵書と研究ノート。その中の一冊、古びた天文学の専門書の余白に、見覚えのある砂時計のスケッチと、走り書きのメモが残されていた。

『彼らは囁く。砂を通して。星の海を渡るために』

第三章 金色の航路

光の粒子が集約する方角。そこは、都市のはずれに立つ、閉鎖された古い天文台だった。祖父が幼い櫂を連れて、幾度となく訪れた場所だ。錆びついた鉄の扉を押し開けると、ひんやりとした空気と、懐かしいカビの匂いが櫂の鼻をくすぐった。

らせん階段を上り、巨大なドームの内部に足を踏み入れた瞬間、櫂は息を呑んだ。

空間が、陽炎のように歪んでいた。中央には、天体望遠鏡の代わりに、櫂の持つ砂時計を何百倍にも拡大したような、巨大なガラスの装置が鎮座している。その装置に向かって、無数の光の奔流が渦を巻きながら吸い込まれていた。

彼がこれまで目にしてきた、ピアニストの藍。思想家の緋。そして、先日触れた、交通事故で亡くなった少女の遺した絵日記から放たれた、純粋な喜びの黄金色。あらゆる感情の色が混じり合い、壮大な天の川となって装置へと注ぎ込んでいる。

装置の前に立つと、その表面から静かに人型のホログラムが立ち上った。性別も年齢も曖昧な、光そのもので編まれたような存在。

《待っていました、最後の管理人》

その声は、男でも女でもなく、複数の音が重なり合った和音のように、櫂の頭の中に直接響いた。

《我々は“案内人”。あなた方が地球外知的生命体と呼ぶ存在の、インターフェースです》

案内人は語った。彼らは、情報という大海に溺れ、自らの重みで沈みゆく文明を、宇宙のあちこちで見てきたのだと。そうなる前に、その文明が遺した最も純粋で価値ある「思考の結晶」――芸術、哲学、愛、希望――を回収し、それを種子として、新たな惑星で知的生命体を再構築する。それが彼らの計画、「知的生命体の種の保存計画」だった。

《あなたの祖父は、我々の協力者でした。彼は、失われるべきではない記憶を守るため、我々の計画を受け入れたのです》

櫂は愕然とした。では、自分のこの能力は? 掌の砂時計は?

《その力は、結晶を選別するためのもの。そしてその砂時計は、我々が送ったナノマシンの集合体。結晶を解析し、この場所へ転送するための受信機です》

守っていると思っていた。個人の尊厳、生きた証を。だが、それはすべて、より大きな目的のための「選別」と「転送」のプロセスに過ぎなかった。櫂は、自分が巨大なシステムの、末端の部品でしかなかったことを悟った。

第四章 星屑の選択

《霧島櫂。あなたは、この計画を知った唯一の地球人です》

案内人の声は、何の感情も含まない、ただ純粋な事実だけを告げていた。

《選択の時が来ました。あなたは、消えゆく個人の記憶(エゴ)の墓守であり続けますか? それとも、種としての記憶(叡智)の航海士となりますか?》

協力すれば、人類の思考は星の海を渡り、新たな生命として永遠を得る。だがそれは、地球に残された無数の人々の、悲しみも怒りも喜びも、すべてを「素材」として差し出すことを意味する。抵抗すれば、この計画は中止されるだろう。だが、人類は緩やかに、あるいは急速に、自らが作り出した情報の濁流に飲み込まれ、いずれ静かに終焉を迎える。

櫂の脳裏に、これまで触れてきた感情の色が、走馬灯のように駆け巡った。月村響の奏でられなかった旋律の、深い藍。伊織湊の世界を変えようとした、燃える緋色。名もなき少女の、ただ家族を愛した純粋な黄金色。

それらは「素材」などではない。一つ一つが、かけがえのない人生そのものだった。それを、こんな形で奪われていいはずがない。だが、そのすべてが無に帰す未来を、ただ座して待つこともできなかった。

櫂は、掌に握りしめていた「色なき砂時計」を、静かに見つめた。

砂は、変わらず落ち続けている。無数の記憶を吸収し、転送しながら。

彼は顔を上げ、光の案内人をまっすぐに見据えた。その瞳には、恐怖も、怒りも、諦めもなかった。ただ、静かな決意だけが宿っていた。

「教えてほしい」

櫂の声は、不思議なほど穏やかだった。

「その船に、僕という『個人の記憶』を乗せることはできますか? この航海の行く末を、僕自身の目で、この地球人の記憶で見届けたい」

案内人は、わずかに沈黙した。そして、その光の輪郭が、ほんの少しだけ揺らめいた。まるで、初めて予測不能なデータに触れたかのように。

《……それは、計画にない変数です》

「なら、僕が最初の変数になろう」

櫂は、砂時計を強く握りしめた。その瞬間、彼の複雑な想い――悲しみ、怒り、使命感、そして未来への微かな希望――その全てが流れ込み、今までただ無色だった砂時計の砂の一粒が、誰も見たことのない、虹色の光を放った。それはまるで、これから始まる壮大な旅を祝福する、新しい星の瞬きのようだった。

彼の選択が、宇宙の航海日誌にどのような一頁を書き加えるのか。それはまだ、誰にもわからない。