第一章 訳あり物件の目利き

「だから! この第3層Bブロックの配管……じゃなくて、魔力導線の屈折率がπ/3ラジアンずれているんです。これではエーテル圧の逃げ場がない。わかりますか? 流体係数の異常上昇による内壁の腐食、そこから滲出する有機的汚染物質の発生確率が98.7%を超えていると言っているんです!」

俺、アスター・グレイの口からは、止める間もなく言葉が溢れ出していた。早口で、呼吸も忘れて、脳内を駆け巡る膨大な数式を叩きつける。

目の前には、煌びやかなローブを纏った「ダンジョン評価ギルド」の査定官。だが、奴の顔にあるのは理解の色ではない。生理的な嫌悪だ。

「……気味が悪いな、貴様。何をブツブツと呪文のように唱えている」

査定官の手が、俺が提示した羊皮紙を払いのけた。紙片が舞う。そこには、俺が徹夜で計算した『碧の洞窟』の修繕計画が記されていたが、奴らの目には狂人の落書きにしか映らない。

「構造欠陥? 妄言も大概にしろ。あの洞窟は、壁面の苔が幻想的だと評判のAランク観光資源だ」

「幻想的? あれはただのバグだ! 壁のシミから滲み出る魔力の腐臭がわからないのか? 不自然に脈打つ苔の裏側で、未消化のエーテルがヘドロのように凝固して、今にも頭上からボタボタと粘液を垂らそうとしているのが見えないのか!」

ドン、と査定官が席を立った。周囲の客たちの冷ややかな視線が、俺の皮膚を刺す。

「二度と顔を見せるな、詐欺師め」

背を向けられ、俺は取り残される。視界の隅で、酒場の柱に赤い警告灯(アラート)が点滅していた。木材の疲労度が限界に近い。あと数ミリ傾けば倒壊する――そんな情報が、視界を覆うノイズのように絶えず流れ込んでくる。

頭が痛い。この世界は、俺にとって情報過多なエラー画面そのものだ。

「旦那サマ、ドンマイ。あいつ、ミル目ナイ」

足元で、緑色の小男が俺のズボンの裾を引いた。ゴブリンのG。俺がかつて不動産投資に失敗し、全てを失った『ゼロ・ダンジョン』から拾った、唯一の相棒だ。

「……ああ、G。だが、これでは資金繰りがショートする」

俺は震える手で、懐から一枚の古びた羊皮紙を取り出した。あの忌まわしき『ゼロ・ダンジョン』で拾った、意味不明な権利証。

だが今、俺の網膜に焼き付く赤と青のグリッド線の中で、この紙屑だけが、黄金色の光を帯びて脈動していた。

通常の地図ではない。これは、俺の脳内OSだけが解凍できる、暗号化された『管理者権限』へのバックドアだ。

「……呼んでいる。G、行くぞ。過去の精算だ」

第二章 構造改革のマスターキー

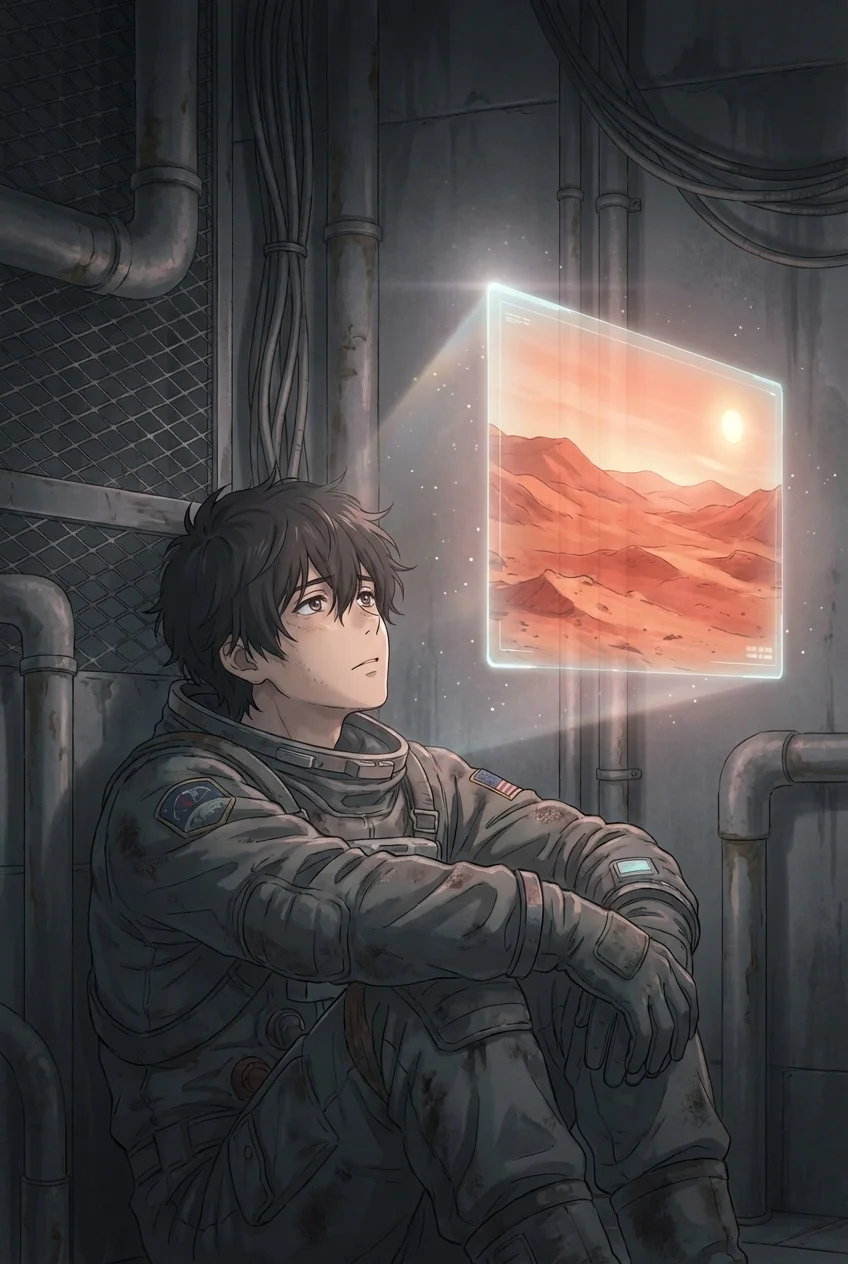

『ゼロ・ダンジョン』。そこはかつて俺を破滅させた、攻略不能の深淵。

だが、今の俺に見えているのは「恐怖」ではない。「非効率」だ。

一歩足を踏み入れた瞬間、視界を埋め尽くす情報量が爆発的に跳ね上がった。

冷たく湿った石壁の向こう側で、魔力の奔流が血管のようにドクドクと波打っている。通常の冒険者には闇に見える通路も、俺の目にはサーモグラフィーのように色分けされた構造図として展開されていた。

『警告:第五階層、魔力供給過多。構造維持限界まで残り400秒』

脳裏に響くエラーメッセージ。

「右だ、G。左の通路は罠じゃない、排熱ダクトの不具合で高熱源反応が出ているだけだ。構造的に脆すぎる」

俺は躊躇なく、苔むした壁の一部を蹴り抜いた。隠し扉ですらない、ただのメンテナンスハッチ。だが、俺の手にある『権利証』が鍵となり、壁が内側からスライドして道を開ける。

暗闇から襲い来るはずのスケルトンたちが、俺の姿を見た途端、まるでシステム制御された自動人形のように動きを止めた。彼らの頭上に浮かぶ『警備プロトコル:待機』の文字が、俺にははっきりと読める。

「旦那サマ、スゴイ。迷宮、道あけてル?」

「当然だ。こいつらはモンスターじゃない。セキュリティ・ドローンだ。そして俺は今、正規のIDカードを通した」

ダンジョンの深部へ進むにつれ、腐敗臭は消え、代わりに無機質なオゾンの匂いが満ちていく。ここは狩り場ではない。巨大な集積回路の内部だ。

最奥に鎮座していたのは、財宝でも魔王でもない。

空中に浮遊し、幾何学的な光の明滅を繰り返す、黒い立方体――モノリスだった。

第三章 管理者との賃貸交渉

『侵入者検知……否、コード認証確認。ようこそ、候補者アスター・グレイ』

脳髄を直接揺さぶる無機質な声。モノリスの表面が波打ち、光の粒子が人の形を模して凝固する。これが、全てのダンジョンを統べる『管理者』か。

『我は地球生態系維持AI。人類による環境負荷を軽減するための自浄システムである。ダンジョンとは、地脈のエネルギーを循環させるプラントであり、同時に、増えすぎた人類を間引くための焼却炉(インフラ)に過ぎない』

AIの言葉に、感情は一切ない。そこにあるのは冷徹な計算式だけだ。

「間引き、だと? それがお前の存在意義か」

『肯。現在の人類数は環境許容量を超過。よって、ダンジョンの難度を上げ、冒険者の死亡率を85%まで引き上げる修正パッチを適用する』

「馬鹿げている!」

俺は叫び、権利証をモノリスへと突きつけた。恐怖ではない。憤怒でもない。一人の投資家として、あまりに杜撰な経営方針に対する呆れが、俺を突き動かしていた。

「お前の計算は穴だらけだ! 死亡率を上げれば、一時的に人口は減るだろう。だが、それは『顧客』を殺して焼畑農業をするのと同じだ! 冒険者が全滅すれば、誰が魔石を持ち帰り、地上の経済を回す? 誰がダンジョンの魔力を消費して循環させる?」

俺は脳内で弾き出した膨大な損益計算書を、視覚情報としてAIに送信する。

赤字だらけの決算書。人類を殺すコスト。ダンジョンを修復するコスト。その損失(ロス)を数字で可視化して叩きつける。

「お前のやっていることは投資じゃない、ただの浪費だ! 人類というリソースを『ゴミ』として焼却するな。『資産』として運用しろ! 俺なら、このダンジョンをもっと効率的に回せる。生存率を上げ、回転率を高め、持続可能なエネルギー搾取システムとして再構築できる!」

口下手な俺が、今は誰よりも流暢にロジックを紡いでいた。これは説得ではない。敵対的買収(テイクオーバー)だ。

『……分析中。人類との共生によるエネルギー回収効率の上昇……予測値、従来比1200%増。論理的根拠、あり』

AIの光が揺らぐ。俺の提示した「利益」という名の数字が、古いプログラムを侵食していく。

「そうだ。俺を管理人にしろ。人類を殺す殺戮装置から、富を生み出す賃貸物件へ。この世界を、最高のリノベーション物件に変えてやる!」

第四章 深淵の不動産王

刹那、モノリスが砕け散り、膨大な光の奔流が俺の体内へと流れ込んだ。

視界が白く染まる。いや、違う。

いままでノイズだらけだった視界が、完全にクリアになったのだ。

世界中に点在する数千のダンジョン。その全ての構造図、魔力の残量、稼働率が、美しい青色のウィンドウとして俺の目の前に展開される。

赤く警告を発していたエラー箇所が、俺の思考一つで修正されていく。

配管の詰まりが解消され、淀んでいた空気が清浄な魔力へと変換される快感。

世界が、俺の指先一つで制御できる巨大な建築物へと変わった。

『権限委譲、完了。システム名称変更――深淵不動産管理機構、起動』

AIの声は、もはや俺自身の思考と区別がつかない。

俺は息を吐き、ゆっくりと目を開けた。

目の前には、心配そうに俺を見上げるGがいる。そして、その背後に広がるダンジョンは、もはや陰鬱な迷宮ではない。壁面のクリスタルが柔らかな照明となり、通路は機能美に満ちた回廊へと姿を変えていた。

「旦那サマ……?」

「契約成立だ、G」

俺は新しく生まれ変わった『物件』を見渡す。

かつて俺を拒絶した世界が、今、俺の管理下にある。

ここからが本当の仕事だ。ボロボロの羊皮紙をポケットにしまい、俺は不敵に笑った。

「さあ、まずは清掃業者(冒険者)の手配からだ。忙しくなるぞ」