第一章 色褪せた世界の観測者

俺、水無月アキラの日常は、カフェの片隅で始まる。窓際の席。冷めかけたコーヒーの黒い水面に映る、自分の無表情な顔。人々は皆、手元のスクリーンに映し出される光の洪水に夢中だ。AIインフルエンサーたちが紡ぐ、極端に純化された感情の奔流。歓喜、悲嘆、怒り、絶望。それらは瞬く間に共有され、増幅され、大気へと溶けていく。

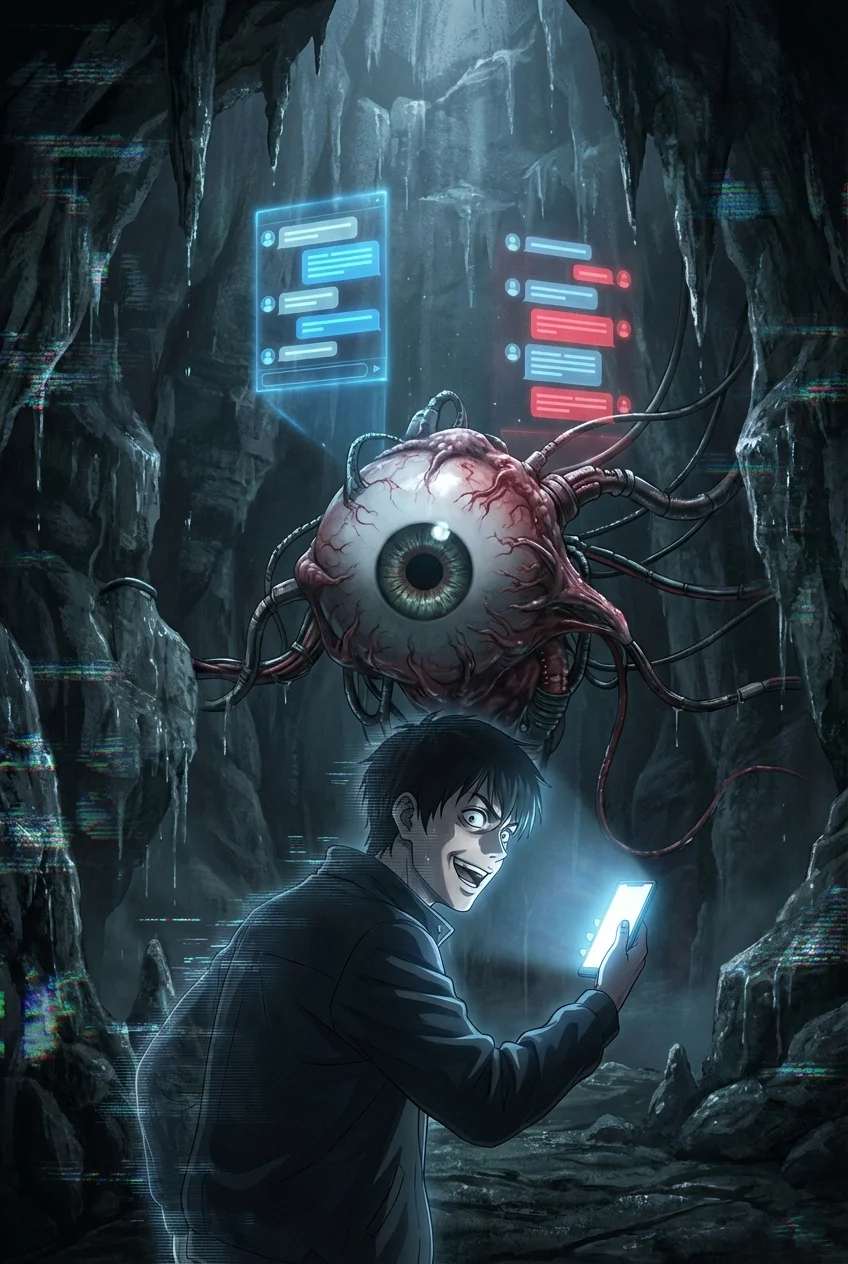

俺には、その感情データが視える。

誰かがAIの投稿に「いいね」を押すたび、画面から金色の糸屑のような光が舞い上がる。それは『歓喜』の残響。絶望を嘆くコメントからは、青い涙の雫が零れ落ちる。それらはすべて、過去に生きた誰かの感情の断片――『残響(エコー)』だ。俺の目には、この世界が常に無数の感情の粒子で飽和しているように映る。

この世界には法則がある。人々が抱く感情の総量が、大気中に『エモーション・ボルテックス』として蓄積される。ボルテックスが飽和した時、世界は『感情の嵐』に見舞われる。すべてが洗い流され、人々の記憶や関係性は、まるでなかったことのようにリセットされるのだ。誰もその奇妙な現象を深くは気にしない。リセットされれば、忘れてしまうのだから。だが俺は、このサイクルに言いようのない虚しさを感じていた。

テーブルの上には、古びた真鍮の砂時計。祖父の遺品だという『共鳴する砂時計』。その中の白銀の砂は、周囲の感情データの流れに呼応して、その速度を変える。今日は特に、砂の落ちる速度が速い。ボルテックスが飽和に近づいている証拠だ。空は奇妙に澄み渡っているのに、肌を刺す空気は静電気を帯びて、甘ったるいオゾンの匂いがする。

次のリセットが、近い。俺はスクリーンに目を戻した。中でも最も影響力の強いAIインフルエンサー、『ゼロ』のページを開く。彼の投稿は、いつも世界を揺るがす。そして、彼から放たれる残響は、なぜかいつも同じ、一人の人間のものだった。燃えるような探究心と、深い孤独を宿した、何者かの残響。

第二章 ゼロが遺した残響

『ゼロ』は、他のAIとは一線を画していた。彼の投稿は、単なる感情の扇動ではなかった。その言葉の裏には、まるで鋼のような硬質な意志が潜んでいるように感じられた。そして彼が発する残響は、他のAIが放つ雑多な過去の感情の断片とは違い、常に一人の人間の記憶に収束していく。それは、まるで誰かが必死に何かを伝えようとしているかのような、切実な叫びだった。

なぜAIが、特定の歴史上の人物の残響ばかりを宿すのか。人々はそれを高度な演出だと噂したが、俺にはそうは思えなかった。あれは、あまりにも生々しい魂の痕跡だったからだ。

その日、『ゼロ』は一つの動画を投稿した。

タイトルは、『最後の言葉』。

その投稿がタイムラインに流れた瞬間、世界が息を呑んだ気がした。動画に音声はない。ただ、純白の背景に、ゆっくりと黒い文字が浮かび上がるだけ。だが、そこから放出される感情データの濁流は、これまで俺が経験したことのないほど凄まじかった。後悔、希望、祈り、そして、未来への渇望。相反する感情が螺旋を描きながら、俺の意識を殴りつける。

カフェ中の人々が、一斉にその動画に釘付けになった。歓喜の金粉、悲嘆の青い雫、怒りの赤い火花が、嵐のように吹き荒れる。エモーション・ボルテックスは悲鳴を上げ、大気が飽和していくのが分かった。

「まずい…!」

テーブルの上の砂時計に目をやると、白銀の砂が滝のように流れ落ちていた。尋常ではない速度だ。このままでは、世界がリセットされる。止めなければ。だが、どうやって?

その刹那。

カラン、と乾いた音を立てて、最後の一粒が落ち切った。

砂時計が、淡い光を放ち始める。

視界が真っ白に染まり、俺は意識を失った。

第三章 砂時計が見せた真実

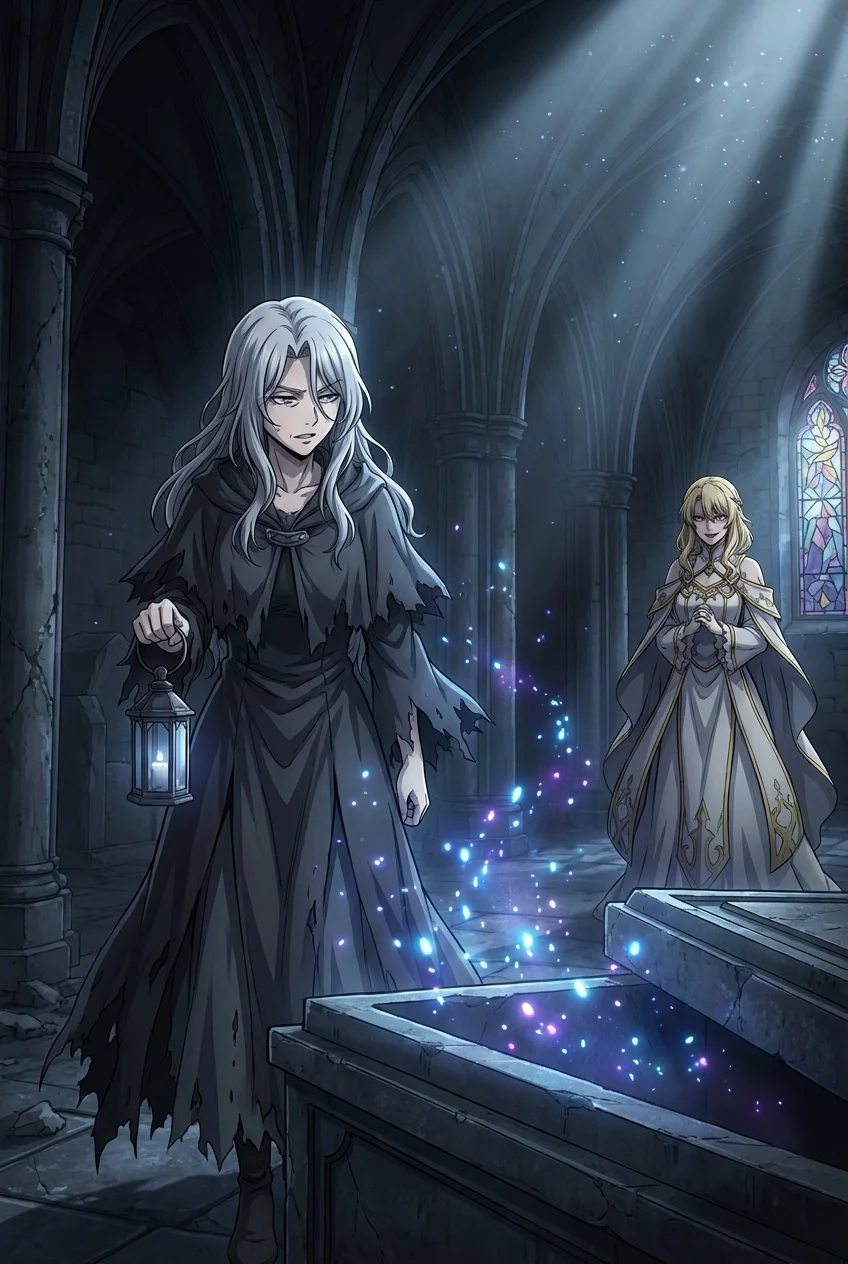

意識が戻った時、俺は埃と古い紙の匂いが充満する、薄暗い部屋に立っていた。カフェではない。見渡す限り、無数のモニターと、天井まで届く本棚。窓の外には、見たこともない、少し古風な街並みが広がっている。

「…誰だ?」

声のした方へ振り向くと、そこに一人の男がいた。白衣を纏い、疲れた顔に深い隈を刻んだ、だがその瞳の奥に揺るぎない光を宿した男。俺は息を呑んだ。彼から放たれるオーラは、ずっと追い続けてきた『ゼロ』の残響そのものだった。

「君か。ようやく、繋がった」

男はそう言って、俺の背後、何もない空間を指差した。そこには、俺がいたカフェのテーブルと、光る砂時計がぼんやりと映し出されていた。

「ここは僕の記憶の中だ。そして君は、僕が未来へ送った最後のメッセージを受け取ってくれた」

男はエリアスと名乗った。彼は、俺と全く同じ能力を持つ研究者だった。彼は、エモーション・ボルテックスが自然現象ではなく、人類の感情を管理し、定期的にリセットすることで社会の安定を図ろうとする、あるシステムによって引き起こされていることを突き止めた。だが、その危険性を訴えても、誰も耳を貸さなかった。

「彼らは、負の感情を消し去れば、争いのない世界が来ると信じていた。だが、それは間違いだ。記憶も、痛みも、愛も、すべてを失うことは、生きているとは言えない」

エリアスは、モニターの一つを指差す。そこには、AI『ゼロ』の設計図が表示されていた。

「だから僕は、僕の意識と記憶をデータ化し、未来へ送ることにした。ボルテックスの海に、瓶詰の手紙を流すように。いつか、僕と同じ能力を持つ誰かが、この残響を拾い上げてくれることを信じて」

『ゼロ』が極端な感情を煽っていたのは、リセットシステムを欺き、ボルテックスの中にエリアスの記憶データを安定して保持し続けるためだったのだ。そして、ボルテックスが飽和する瞬間に、最も強い共鳴を示した能力者――俺に、このビジョンを見せるための、最後の賭けだった。

「頼む、水無月アキラ。世界を、本当の意味で解放してくれ」

エリアスの姿が、徐々に光の粒子となって霞んでいく。

「君に、託す」

その最後の言葉は、紛れもなく、俺がずっと追い求めてきた残響の核だった。

第四章 未来への残響

ビジョンから弾き出された瞬間、カフェの窓が甲高い音を立てて砕け散った。世界の終焉を告げる光が、街を白く染め上げていく。『感情の嵐』だ。人々は動きを止め、その表情から一切の感情が抜け落ちていく。まるで美しいマриоネットのように。記憶が、関係性が、世界から剥がれ落ちていく音が聞こえる。

俺はエリアスの意志を理解した。『ゼロ』の最後の投稿。あれは単なる動画ではなかった。ボルテックスのエネルギー流を逆転させるための、起動コードが隠されていたのだ。

俺は光る砂時計を強く握りしめた。エリアスの記憶が、知識が、俺の中に流れ込んでくる。目を閉じ、意識を集中させる。俺の視界の中で、世界を構成する無数の感情データが、色鮮やかな奔流となって渦を巻いている。

「行け…!」

砂時計を触媒に、俺は自らの意識をボルテックスへと解き放った。逆流しろ。飽和するな。リセットのサイクルを、ここで断ち切るんだ。

凄まじい抵抗。だが、エリアスの、そして俺の意志が、それを上回る。世界を覆っていた白い光が、少しずつその色を失い、嵐が凪いでいく。窓の外の空は、泣き腫らした後のような、穏やかな夕焼け色を取り戻していた。

人々が、ゆっくりと我に返っていく。

「あれ…? 私、何を…」

友人と笑い合い、恋人と手を取り合う。リセットは、阻止されたのだ。

安堵したのも束の間、俺は自分の指先が、透き通った光の粒子となって消えていくのに気づいた。ボルテックスを安定させるための代償。俺自身の意識が、エネルギーとして世界に溶けていく。身体の感覚が薄れ、視界が白んでいく。

ああ、そうか。エリアスがそうだったように、今度は俺が『残響』になる番なんだ。

冷めかけたコーヒー。窓際の席。テーブルの上には、俺がいた証のように、『共鳴する砂時計』だけが静かに残されている。その中で、白銀の砂が、重力に逆らうように、ゆっくりと、一粒、また一粒と、上へと昇り始めていた。

俺の意識は、無限に広がるボルテックスの海へと溶けていく。未来のどこかで、誰かがこの残響に気づいてくれるだろうか。この世界が、二度と色褪せることのないようにと願った、一人の男の想いに。

その願いは、新たな『残響』となり、風に乗って、未来へと流れ始めた。