第一章 石の脈動

深夜の美術館は、巨大な墓標のようだった。

空調の低い唸りだけが、静寂の底を這っている。

修復室の冷たい照明の下、霧野咲希は作業台に向かっていた。

手にしたスパーテル(へら)の先が、微かに震える。

目の前には、修復中の大理石像『狂熱の聖母』。

十七世紀の彫刻家が遺した、未完の問題作だ。

咲希は息を詰め、石の肌に触れた。

冷やりとした感触。

だが、指の腹が表面を滑った瞬間、奇妙な錯覚が脳髄を刺した。

——熱い。

石ではない。

まるで、皮膚の下で熱い血潮が脈打っているような、生々しい弾力。

指先から流れ込んでくるのは、形を持たないイメージの奔流だ。

焦げるような渇望。

叫び出したいほどの欠落感。

それは、数百年前にこの石を削った男の妄執か、あるいは歴代の所有者たちが夜毎に注いだ情念か。

咲希はスパーテルを取り落とし、作業台の縁を掴んだ。

呼吸が浅くなる。

視界の端で、白い大理石の聖母が、ニヤリと唇を歪めた気がした。

「……落ち着いて。私はプロよ」

自分に言い聞かせる。

修復士としての誇りだけが、この泥のような感覚の浸食を食い止める唯一の堤防だった。

だが、その堤防は、背後からの気配によってあっけなく決壊する。

足音はなかった。

ただ、室内の気圧が急激に変化したような圧迫感だけが、闖入者の存在を告げていた。

「いい線(ライン)だ。苦悶と歓喜が、その首筋の曲線一つに凝縮されている」

低く、チェロの弦を擦るような声。

咲希の心臓が早鐘を打つ。

振り返る必要はない。その声の響きだけで、皮膚が粟立つのだから。

かつて咲希のすべてを解体し、再構築し、そして前触れもなく置き去りにした男。

蓮。

「……不法侵入よ。警備員を呼ぶわ」

咲希は振り返らず、硬直した背中で言葉を投げた。

声が上擦るのを止められない。

「呼べばいい。だが、君の手は動かない」

蓮の気配が近づく。

革靴が床を叩くリズムが、咲希の鼓動と完全に同調していた。

「なぜなら、君自身が望んでいるからだ。この石塊と同じように、誰かに触れられ、暴かれる瞬間を」

「違うっ!」

咲希は勢いよく振り返った。

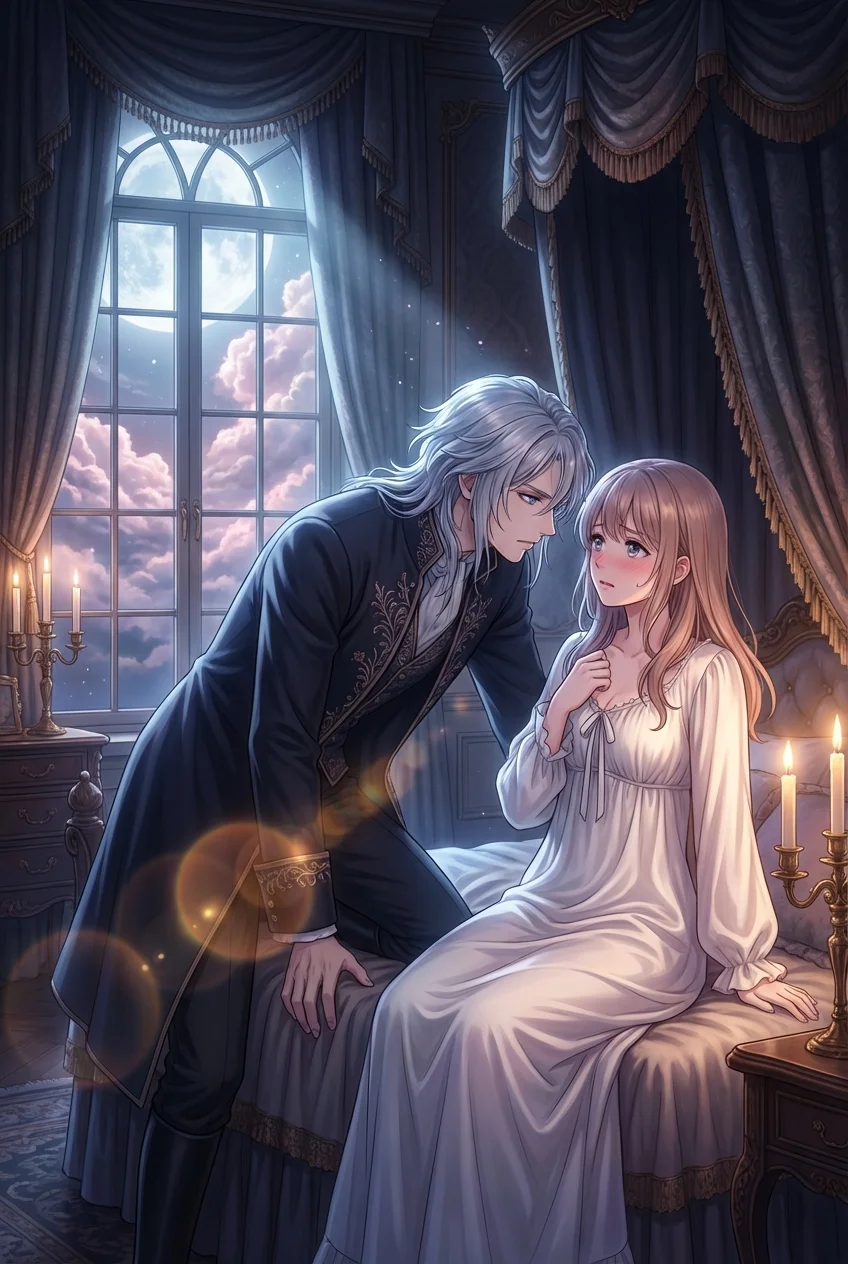

そこには、闇を切り取ったような黒いコートを纏った蓮が立っていた。

薄い唇に浮かぶ、冷笑的な笑み。

その瞳は、咲希を人間としてではなく、鑑賞すべき『作品』として値踏みしている。

「修復作業は順調かい? それとも、君の『悪い癖』が出て、石の記憶に飲み込まれそうになっていたかな?」

彼は咲希の弱点を知り尽くしている。

他者の感情や、物に宿る残留思念に同調してしまう、咲希の過敏すぎる感受性を。

「あなたには関係ない。出て行って」

咲希は作業台を背にして、彼を拒絶しようとした。

だが、蓮は滑らかに距離を詰める。

長い指が伸び、咲希の頬を縁取るように撫でた。

「ひっ……」

指先が冷たい。

それなのに、触れられた場所から火傷のような熱が広がり、神経を焼き尽くしていく。

「君は、修復士に向いていない」

蓮が耳元で囁く。

言葉の一つ一つが、毒を含んだ針のように鼓膜に刺さる。

「君は治す側じゃない。壊される側だ」

彼の指が、咲希の顎を強引に上向かせた。

逃げ場のない視線の檻に捕らわれる。

抗おうとする理性とは裏腹に、膝の力が抜け、身体の芯が甘く疼き始めていた。

第二章 色彩の崩壊

「触らないで……私は、仕事中なの……」

咲希の抵抗は、哀れなほどに弱々しかった。

蓮の手が、ブラウスのボタンに掛かる。

「仕事? これも仕事の一環さ。芸術(アート)を理解するには、理性を捨てて感覚の海に飛び込まなければならない」

プチ、と小さな音がして、第一ボタンが弾け飛ぶ。

露わになった鎖骨に、冷たい夜気が触れた。

「やめ……」

「嘘をつくな」

蓮の声が厳しく響く。

甘やかすような口調ではない。

指導者が、出来の悪い生徒を叱責するような、絶対的な響き。

「君の脈は乱れ、瞳孔は開ききっている。この『聖母』が発する情欲の波動に当てられて、君の中の獣が檻を破りたがっているのが見えるよ」

彼は、咲希を抱き寄せることなく、ただ視線と言葉だけで拘束していた。

それが何よりも屈辱的で、どうしようもなく興奮を煽る。

背後の『聖母』から流れ込むイメージが、激流となって咲希の思考を押し流していく。

石の中に封じ込められた、永遠に満たされない渇き。

それが咲希自身の渇きと共鳴し、増幅される。

(熱い……身体が、溶けてしまう)

視界が歪む。

色彩が混ざり合う。

蓮の黒いコート、聖母の白い肌、そして自分の内側から溢れ出す赤い情動。

「さあ、見せてごらん。君の本当の顔を」

蓮が咲希の腰を引き寄せ、作業台に押し付けた。

硬い台の角が背中に食い込む痛みさえ、快楽のスパイスに変わる。

彼の手が、咲希のスカートの裾を無造作に捲り上げた。

太腿の内側を、這い上がる指。

それは愛撫というよりは、彫刻家が素材の質感を確かめるような、冷徹な探索だった。

「ん……っ、あ……」

咲希の口から、意志に反して吐息が漏れる。

もう、修復士としての仮面は維持できない。

「いい声だ。その響きこそが、君の真実だ」

蓮の手つきは巧妙だった。

咲希が最も感じやすく、かつ最も恥ずかしいと思う場所を、的確に、執拗に刺激する。

直接的な行為ではない。

ただ、敏感なツボを指先で圧迫し、円を描き、焦らすように離れるだけ。

それなのに、咲希の神経は極限まで張り詰め、悲鳴を上げていた。

「お、ねがい……蓮、もう……」

「何がお願いだ? 言葉にしなければ伝わらないぞ」

彼は残酷に問いかけながら、もう一方の手で咲希の唇を塞いだ。

「んんっ……!」

酸素が遮断され、意識が白濁する。

苦しさと快楽が混然一体となり、脳内で火花を散らす。

咲希は彼にしがみついた。

拒絶のためではない。

このままでは崩れ落ちてしまう自分の身体を、彼という支柱に繋ぎ止めるために。

「君は、僕から逃げようとした。だが、結局はここに戻ってくる運命だったんだ」

蓮が唇を離し、咲希の首筋に深く顔を埋めた。

鋭い痛みが走る。

彼が歯を立てたのだ。所有の刻印(しるし)を刻み込むように。

「あぁっ……!」

その痛みは、スイッチだった。

咲希の中の「理性」という名の照明が完全に消え落ち、本能の闇が支配する世界へと切り替わった。

第三章 永遠の共犯者

美術館の空気が、粘度を増したように重苦しくまとわりつく。

月光が天窓から降り注ぎ、絡み合う二人の影を床に濃く焼き付けていた。

咲希はもう、自分が誰なのかもわからなくなっていた。

彼女は霧野咲希ではない。

作業台の上の『聖母』だ。

石の中に閉じ込められた熱情が、今まさに肉体を得て、解放されようとしている。

「咲希、目を開けろ」

蓮の命令に、震える瞼を持ち上げる。

涙で滲んだ視界に、彼の美しい顔があった。

汗ばんだ額、乱れた髪、そして情欲と加虐の色を宿した瞳。

「僕を見ろ。君を壊し、君を完成させるのは、僕だけだ」

「はい……蓮、私を……壊して……」

咲希は自ら、彼を求めた。

プライドも、過去の傷も、すべてを投げ出して。

二つの身体が、パズルのピースのように噛み合った。

衝撃が走る。

物理的な接触を超えた、魂の衝突。

「あぁっ、あ、あぁぁ……っ!」

咲希の口から、言葉にならない声が溢れる。

それは悲鳴であり、歓喜の歌でもあった。

蓮は容赦しなかった。

寄せては返す波のように、激しく、深く、咲希の存在を揺さぶり続ける。

色彩の洪水が咲希の内部を駆け巡る。

鮮紅色の熱、群青の深淵、黄金の閃光。

「もっとだ。もっと堕ちろ。底の底まで」

彼の言葉が、意識の奥深くに楔を打ち込む。

咲希は、自分が溶けて液体になっていくのを感じた。

輪郭が曖昧になり、蓮と、聖母と、この空間そのものと融合していく。

指先がシーツを掻きむしり、背中が弓なりに反る。

限界が近い。

耐えきれないほどの高まりが、一点に凝縮されていく。

「い、く……蓮、いっちゃう……!」

「いいよ。僕の中で果てろ」

その言葉を合図に、世界が弾けた。

目映い光が脳裏を焼き尽くす。

足の爪先まで痺れるような、圧倒的な感覚の爆発。

咲希は喉を反らせ、無音の絶叫を上げた。

意識が、白い光の中へ吸い込まれて消滅する。

そこには、痛みも苦しみもなく、ただ純粋な、透明な快楽だけがあった。

……

……

どれくらいの時間が経ったのだろうか。

深夜の美術館に、静寂が戻っていた。

だが、その静けさは、以前とは決定的に質が異なっていた。

咲希は作業台に寄りかかり、脱力していた。

乱れた衣服、紅潮した頬、濡れた瞳。

その姿は、隣に鎮座する『狂熱の聖母』と、驚くほど似通っていた。

むしろ、今の咲希こそが、あの彫刻家が表現しようとして果たせなかった『完成形』なのかもしれない。

蓮が、咲希の乱れた髪を指で梳いた。

その手つきは、先ほどまでの激しさが嘘のように優しかった。

「美しいよ、咲希」

彼は満足げに微笑み、咲希の額に口づけを落とした。

「君はもう、僕の作品だ。これからは、この檻の中で永遠に愛してあげる」

その言葉は、呪いのようであり、救済のようでもあった。

咲希は、ぼんやりとした頭で彼を見上げた。

以前なら感じたはずの反発心は、もう欠片も残っていなかった。

胸を満たしているのは、絶対的な支配者に身を委ねる安堵感と、甘美な諦念だけ。

「……はい」

咲希は、とろけるような笑みを浮かべた。

それは、聖女の微笑みか、それとも魔女の誘惑か。

月光の下、修復された『聖母』の瞳が、二人を見下ろして怪しく輝いた気がした。

共鳴は終わらない。

この夜が終わっても、二人の共犯関係は、永遠に続いていくのだから。