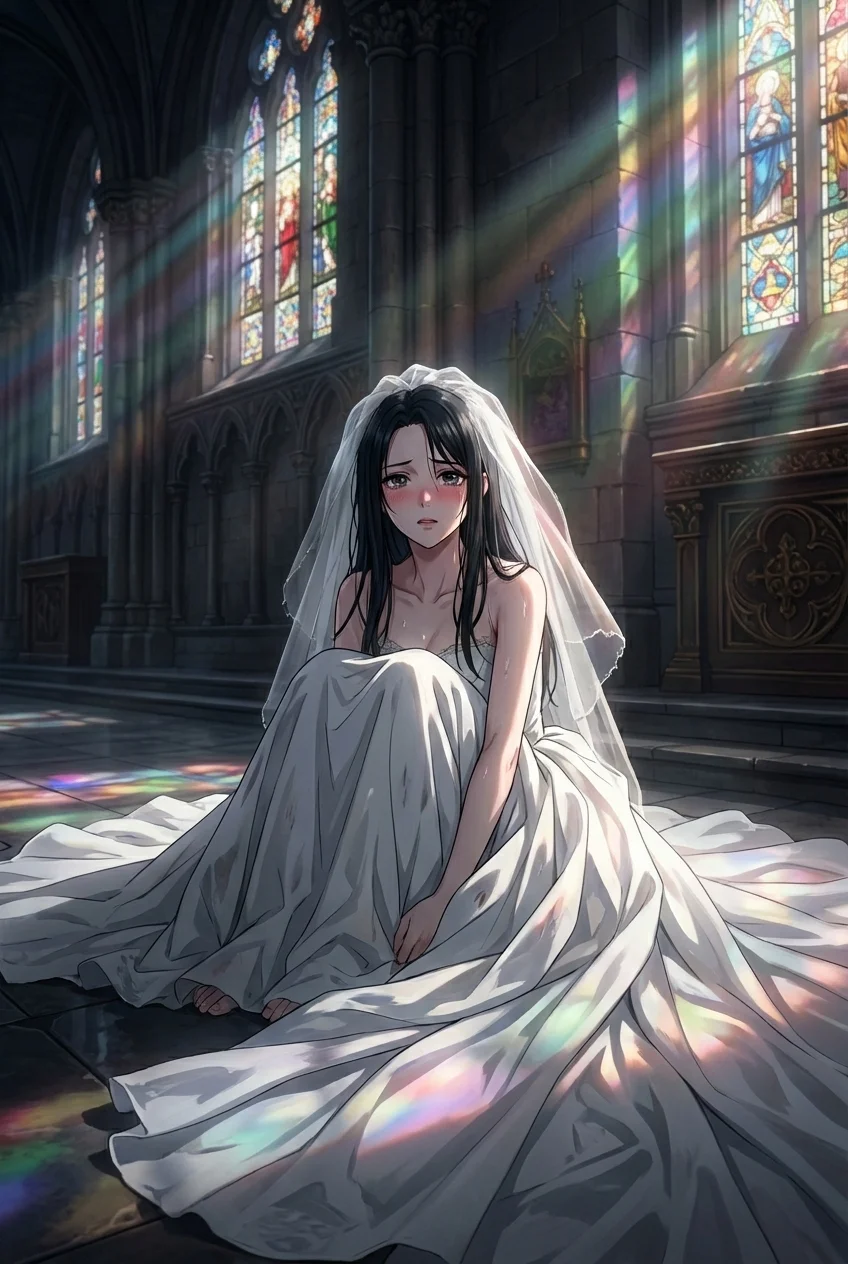

第1章: 泥濘のウェディング

純白のレース。それがこれほど重い、死への枷になるとは。

教会のステンドグラスを透過した極彩色の光が、天宮美月の頬をまだらに汚している。腰まで伸びた濡羽色の髪は、精緻なヴェールの中で海藻のように絡まり、黒曜石の瞳は行き場を失って宙を彷徨うのみ。

オーダーメイドのAラインドレス。その裾が、まるで鉛のように床へと彼女を引きずり込もうとする重力。

「……嘘、でしょう?」

乾いた唇から零れたのは、祈りではない。絶望の破片。

祭壇の奥、神の肖像画が鎮座すべき場所に吊るされた巨大スクリーン。そこに映し出されているのは、美月が見知らぬ男と肌を重ねる――精巧に偽造された映像だった。

ノイズ混じりの卑猥な音声。聖歌の残響をかき消す不協和音。

「見損なったよ、美月」

隣に立つ婚約者、佐伯健太が吐き捨てる。

流行りのツーブロックに整えた髪をわざとらしく掻きむしり、彼は軽蔑の眼差しを美月へ突き刺した。その隣には、美月の親友であったはずの梨花。健太の腕にしなだれかかり、毒を含んだ同情の笑みを浮かべている。

「汚らわしい。こんな売女と結婚なんてできるわけがないだろう!」

健太の号令。

参列席から巻き起こる嘲笑のさざ波。

「ふしだらな女だ」「家柄が良いと聞いていたのに」「ご祝儀を返せ」――罵声の礫(つぶて)が、美月の薄い皮膚を容赦なく叩き潰す。

視界がぐにゃりと歪んだ。

胃の腑が裏返るような吐き気。美月は崩れ落ちた。大理石の冷たさが膝を打ち、ヴェールが床の埃を吸着する。

呼吸ができない。酸素が、肺に入ってこない。

私の人生は、ここで終わる。社会的な死。尊厳の埋葬。

誰か、誰か助けて――。

『ギィィ……』

悲鳴のような音を立てて開く、重厚なオーク材の扉。

罵声が止む。

そこに立っていたのは、光を背負った騎士ではない。

深淵の闇を切り取ったような、三つ揃えの黒いスーツ。冷ややかな銀縁眼鏡の奥、感情の一切を凍結させた瞳。場内を一瞥しただけで支配する、圧倒的な捕食者のオーラ。

黒崎蓮司。

美月がかつて勤めていた巨大企業の、冷血非道な執行役員。

カツ、カツ、カツ。

革靴が石床を叩く音。それは死刑執行の足音。

彼は祭壇へと一直線に進み、崩れ落ちた美月の前で足を止めた。

健太が「く、黒崎さん? どうしてここに」と媚びた声を上げるが、黒崎は虫を見るような視線すら投げかけない。

「……立て」

地を這うような低音。

美月が震えながら顔を上げると、黒崎は乱暴に彼女の顎を掴み上げた。指先が痛いほどに食い込む。

眼鏡の奥の瞳が、怯える美月を射抜く。

「誰にも拾われないゴミになったか。ならば、これを拾うのは私だ」

反論の隙などない。

黒崎は強引に美月の唇を塞いだ。

誓いのキス? 否。所有権を主張する焼印だ。

衆人環視の中、舌が口腔内を蹂躙し、酸素を奪い取る。健太の情けない悲鳴、参列者の息を呑む音、すべてが遠のく中で、美月は黒崎の腕の剛力と、暴力的なまでの香水の匂いだけに包まれていた。

ああ、私は今、悪魔に魂を売ったのだ。

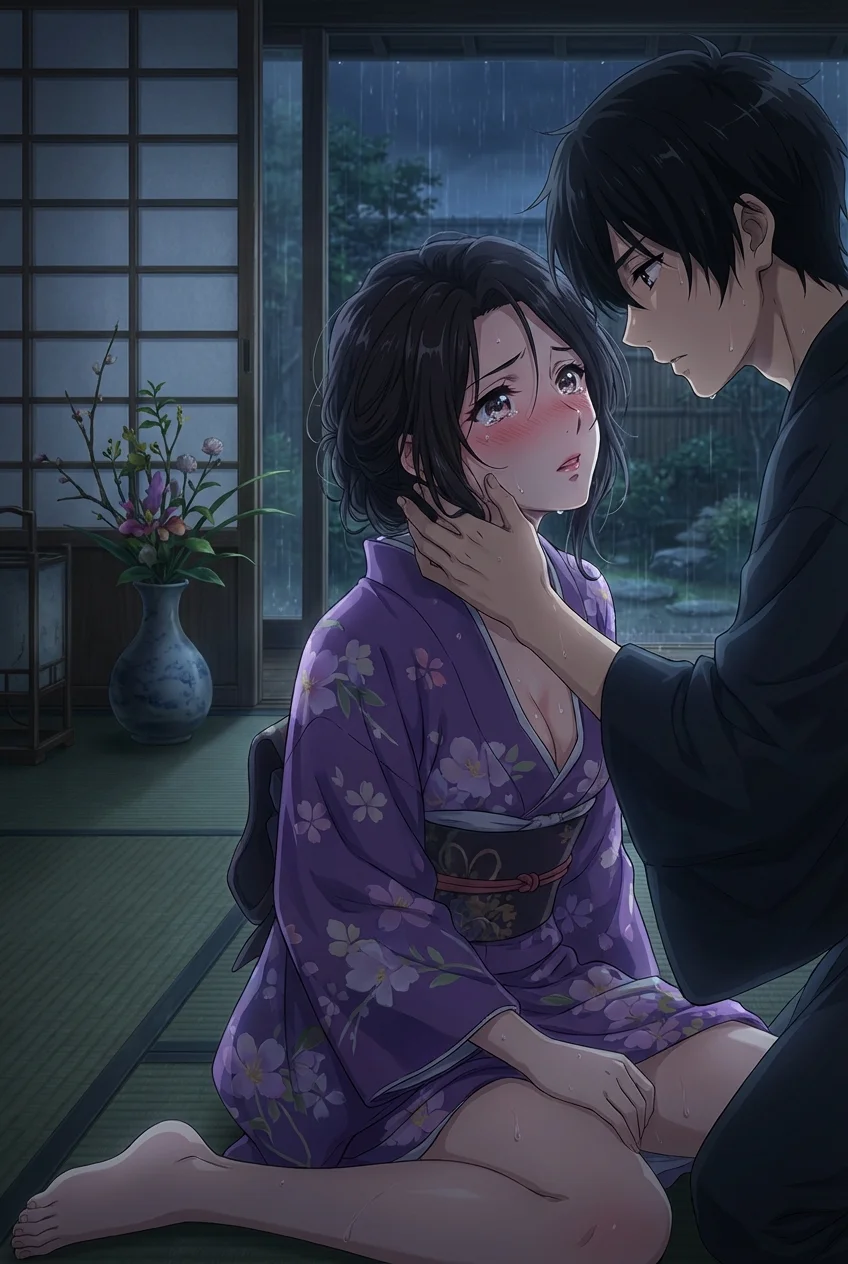

第2章: 氷の指先

高層ビルの最上階。眼下には東京の夜景、血管を流れる電気信号のごとき明滅。

だが、ペントハウスの中は、真空のように静まり返っていた。

黒崎の邸宅における生活感の欠落。無機質なガラスのテーブル、イタリア製の黒いレザーソファ。すべてが冷たく、硬い。

「……あの、黒崎、様」

美月の声は、雨に打たれた小動物のそれ。

ドレスはすでに剥ぎ取られ、薄いシルクのシュミーズ一枚。肌寒さに二の腕を抱くと、黒崎がソファに深く腰掛け、チェスの駒をもてあそびながら口を開いた。

「式場のキャンセル料、招待客への慰謝料、そして君の実家が抱えた負債。全て私が肩代わりした」

駒を盤上に叩きつける音。

「総額、一億三千万円。君のような事務員が一生かかっても返せない額だ」

「わ、私は……どうすれば……」

「選択肢などない。俺のペットになれ。俺が飽きるまで、復讐の道具として機能しろ」

拒否権など、最初から剥奪されていた。

黒崎は立ち上がり、ゆっくりと美月に歩み寄ってくる。逃げようとする本能を、理性が必死に押し留めた。逃げれば、私は本当に路頭に迷う。

彼は美月の前に立つと、「商品価値の確認だ」と短く告げた。

冷たい指先が、美月のうなじに這う。

ビクリ、と背骨が跳ねた。

その指は、まるで陶磁器のヒビを探す鑑定士のように、首筋から鎖骨、そして胸の谷間へと滑り落ちていく。

直接的な愛撫ではない。ただ、なぞられているだけ。

それなのに、美月の皮膚の下では、毛細血管が悲鳴を上げ、熱を持った血液が奔流となって駆け巡っていた。

「……っ、ん……」

耳元で、黒崎が低く囁く。

「いい声で啼け。お前の価値は、そこにある」

彼の大きな手が、太ももの内側を這い上がる。

そこは美月にとって、誰にも触れさせたことのない聖域。だが、黒崎は躊躇なくその柔らかい肉を掴み、指を沈めた。

秘められた蕾が、恥辱と恐怖で蜜を溢れさせていく。

怖い。この人は怪物だ。私の心を、尊厳を、踏みにじることを楽しんでいる。

けれど――。

結婚式で世界中から拒絶された私を、唯一「必要だ」と言ってくれたのも、この冷たい指先だけなのだ。

屈辱的な快感の中で、美月は黒崎のスーツの裾を、命綱のように強く握りしめていた。

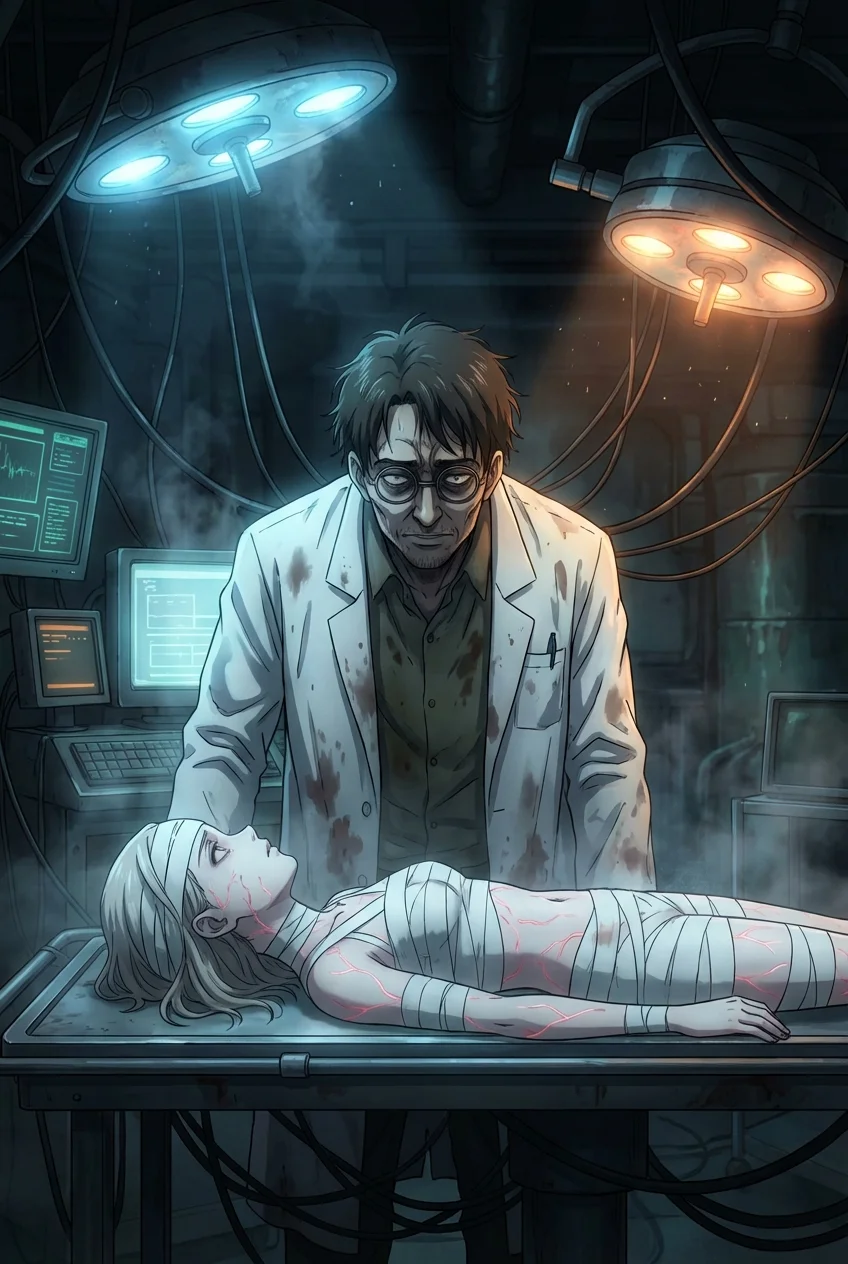

第3章: 支配者の嘘

美月の人生を破壊した者たちへの断罪。迅速かつ残酷な処刑。

黒崎の手回しにより、健太は横領の罪を着せられ懲戒解雇。梨花もまた、SNSでの過去の悪行が暴露され、炎上し、社会の表舞台から姿を消した。

ざまぁみろ。

画面の中で転落していく二人を見て、美月は暗い悦びを感じていた。私の傷は、彼らの血でしか癒やされない。

そう信じていた。

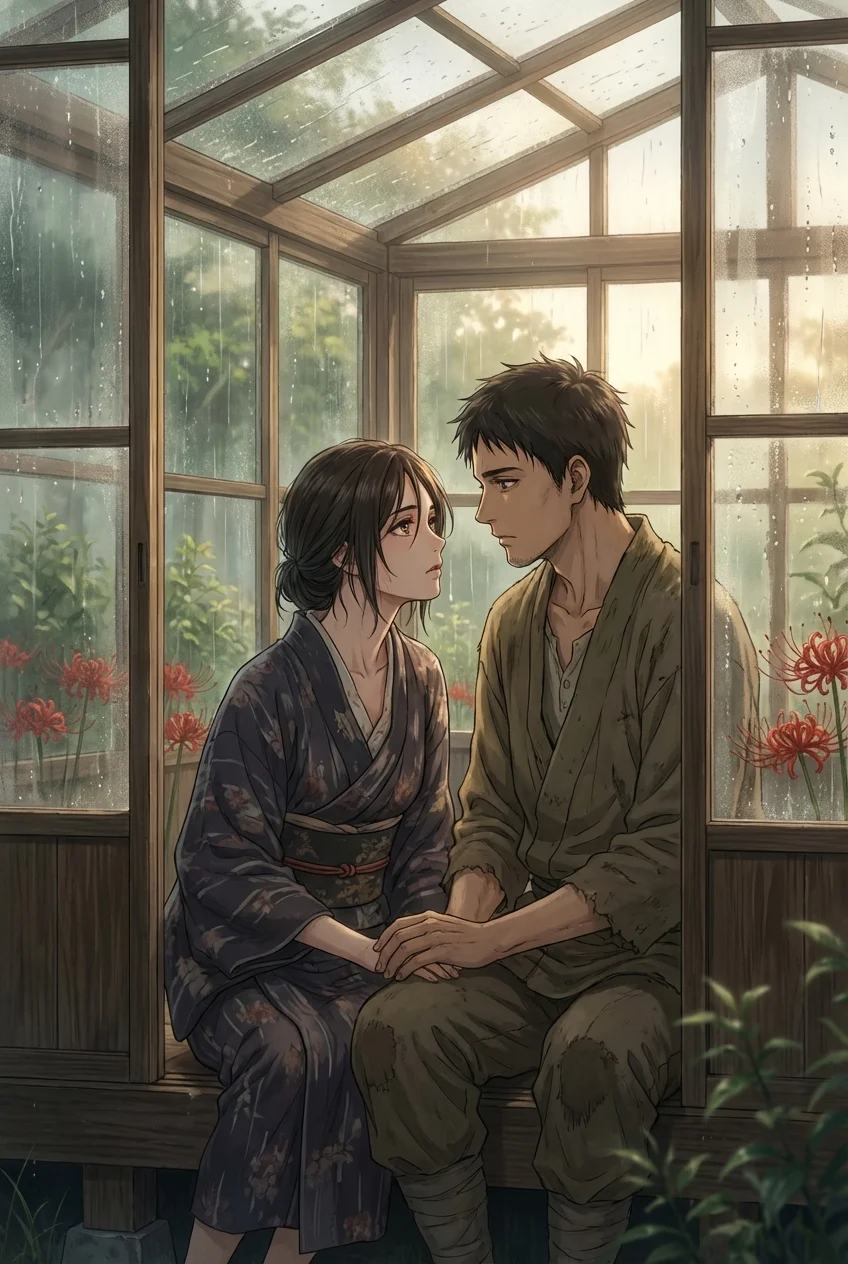

ある嵐の夜のこと。

美月は黒崎の書斎へコーヒーを運んだ。主の不在。

デスクの上には、開かれたままのノートパソコン。画面には『天宮美月・監視ログ』という文字が躍っている。

魔が差した。見てはいけないと知りながら、美月はそのファイルをクリックした。

「……え?」

呼吸の停止。

そこに記されていたのは、健太と梨花の不貞の証拠写真。日付は、結婚式の半年も前だ。

さらに、健太の借金状況、梨花の嫉妬心を利用した誘導尋問の記録。

黒崎は、知っていたのだ。

最初から全てを知っていて、あえて結婚式当日まで泳がせた。

美月が最も高く持ち上げられ、そこから突き落とされ、心が粉々になり、誰かにすがるしかなくなる――その瞬間を、彼が演出したのだ。

「……見たか」

背後から、温度のない声。

振り返ると、黒崎が入り口に立っている。雷光が彼の銀縁眼鏡を白く光らせ、表情を隠した。

「ど、どうして……。貴方は、私を助けてくれたんじゃ……」

「助ける? 勘違いするな」

黒崎はゆっくりと歩み寄り、美月をデスクに押し付けた。逃げ場はない。

「完璧な所有物にするには、一度壊す必要があった。君の自我も、プライドも、帰る場所も。全てを灰にしなければ、俺の色には染まらない」

「悪魔……っ!」

「そうだ。そして君は、その悪魔にしか縋れない」

彼は美月の涙を指で拭い、その指を自身の口に含んだ。

「君を壊したのは、俺だけが直せるようにするためだ。永遠にな」

狂気。

純粋培養された執着。

美月は戦慄した。この男は、愛し方を知らないのではない。愛を「支配」と定義しているのだ。

第4章: 黄金の檻

「いやっ! 放して! ここから出して!!」

美月の絶叫は、防音壁に吸い込まれて消滅する。

真相を知り、裸足でペントハウスを飛び出そうとした美月は、あっけなく捕獲された。

今の彼女は、広大な寝室のベッドに手枷で繋がれている。

「言葉で分からないなら、身体に教え込むしかないな」

黒崎がネクタイを緩め、シャツのボタンを弾き飛ばすように外す。

今まで見せていた冷静な「飼い主」の仮面は、もうそこにはない。剥き出しの独占欲。激情に歪む男の顔。

彼はベッドに乗り上げ、美月の抵抗する両脚を強引に割り開いた。

「いやぁぁっ! こないでぇぇ!!」

「俺を見ろ! 俺だけを感じろ!!」

これまでの寸止めや焦らしは、すべて前戯に過ぎなかった。

黒崎は、美月の最も柔らかい蜜壺へ、自身の熱く昂ぶった楔を、容赦なくねじ込んだ。

裂けるような痛みと、質量のある侵入感。

美月の身体が弓なりに反り、悲鳴とも喘ぎともつかない声がほとばしる。

「あッ、ぎ、ぁあああッ!!」

「狭い……ッ、喰いちぎる気か……!」

黒崎は美月の最奥を抉るように、激しく腰を打ち付けた。

濡れた粘膜が擦れ合う淫らな水音が、部屋中に響き渡る。

痛みは次第に痺れるような甘美な毒へと変貌し、美月の理性を焼き切っていく。

嫌なのに。憎いのに。

身体の奥底、脳の芯が、彼によって満たされることに歓喜の声を上げている。

「んあッ、あッ、くろ、さき、さ……ッ!!」

「名前を呼べ。お前の全てを支配しているのは誰だ!」

「あなたっ、あなたが、いいっ……!!」

思考が白濁し、視界が明滅していく。

汗と愛液、そして涙が混じり合い、むせ返るような獣の匂いが部屋中に充満していた。

激しいピストンの嵐の中で、美月はふと、黒崎の瞳を見た。

荒い呼吸を繰り返すその瞳の奥に、深く、どうしようもないほどの「孤独」が見えた。

幼い子供が、壊れそうなおもちゃを必死に抱きしめているような、痛々しいほどの愛への渇望。

――ああ、そうか。

この怪物は、こうすることでしか、私と繋がれないのだ。

彼を受け入れられるのは、世界で私しかいない。

そう悟った瞬間、美月の心の中で何かがカチリと音を立てて嵌まった。

「……もっと。もっと奥まで、私を壊して」

美月は自ら腰をくねらせ、黒崎の背中に爪を立てた。

第5章: 共犯の口づけ

朝日が差し込む頃、世界は静寂を取り戻していた。

シーツは嵐の跡のように乱れ、二人の肌には無数の愛の痕が刻まれている。

黒崎はベッドの端に座り、煙草をくゆらせていた。その背中は、どこか憑き物が落ちたように小さく見える。

「……鍵は開いている」

彼は言った。視線は合わせない。

「借金は帳消しだ。健太たちも消えた。……出ていきたければ、行け」

それは、彼が初めて示した「自由」という選択肢。

美月は痛む身体を起こし、床に落ちていたシュミーズを拾う。

そして、扉の方へと歩き出した。

黒崎の肩が、わずかに強張る。

美月は扉の前で立ち止まり、そして――鍵をかけ、その鍵をゴミ箱へと放り投げた。

「……何をしている」

黒崎が驚愕に目を見開いて振り返る。

美月は微笑んだ。それは、かつての自信なげな秘書の笑顔ではない。瓦礫の中から生まれ変わった、歪だが美しい女王の笑み。

「貴方は私を壊した怪物。私の人生を滅茶苦茶にした責任、取ってもらいます」

美月は黒崎に歩み寄り、その首に腕を絡ませた。

「死ぬまで私を愛しなさい。貴方のその孤独な魂ごと、私が飼いならしてあげる」

「……美月」

「返事は?」

黒崎は喉を震わせ、眼鏡を外してサイドテーブルに置いた。

無防備な素顔を、美月の胸に埋める。

「……イエス、マイ・クイーン」

二人の唇が重なる。

それは甘い誓いのキスではない。共犯者たちが結ぶ、血よりも濃い契約の儀式。

互いを縛り付け、互いを蝕み、それでも離れられない二匹の獣は、再び夜の深淵へと堕ちていく。

窓の外では、何も知らない太陽が、残酷なほど美しく輝いていた。