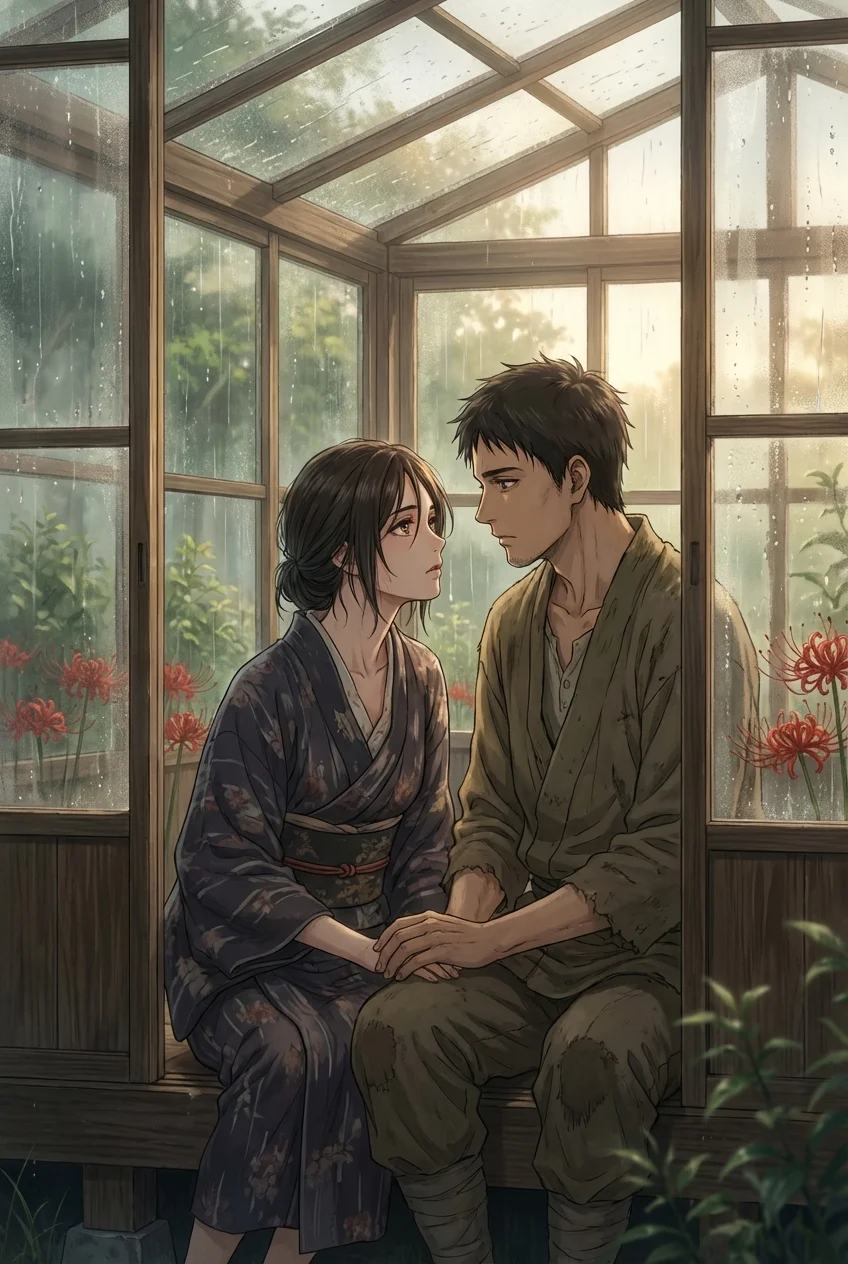

第一章 湿気る温室

雨音だけが、世界を支配していた。

梅雨時の湿気を含んだ風が、古びた温室のガラスを叩く。

むせ返るような緑の匂い。

そして、男の汗の匂い。

「……お嬢さん。手元、狂ってますよ」

低い、地を這うような声が私の耳朶を打つ。

ビクリと肩が跳ね、手にした花鋏(はなばさみ)の先が震えた。

目の前には、名門・鳳仙流の次期家元として仕上げなければならない、真紅のダリア。

けれど今の私の意識は、花ではなく、背後に立つ男にすべて奪われていた。

「蓮(れん)……。仕事中に、やめて」

「仕事? 今は休憩時間だろ」

庭師の見習いである蓮は、泥に汚れた作業着のまま、遠慮なく私の領域へと踏み込んでくる。

彼は私の腰に手を回した。

着物の上からでも伝わる、大きく、熱く、ゴツゴツとした掌の感触。

本来なら、私が声を上げれば彼は即刻クビだ。

厳格な父、そして一門の名誉。

すべてが崩れ去る。

なのに、私の喉からは、拒絶の言葉ではなく、甘くくぐもった吐息しか漏れてこない。

「あんたの生ける花は、綺麗すぎて退屈だ」

蓮が耳元で囁く。

その唇が、私のうなじをゆっくりと食む。

「っ……あ……」

「もっと乱れた方がいい。花も、あんたも」

帯の隙間に、彼の荒れた指先が滑り込んでくる。

理性が警鐘を鳴らす。

けれど、身体の奥底に眠る「別の私」が、その侵入を歓喜の声で迎えていた。

私の太ももの内側が、期待に濡れて熱を帯びていくのがわかる。

ガラス越しの雨音が激しさを増す中、私は鋏を取り落とした。

金属音がコンクリートの床に響く。

それが、堕落への合図だった。

第二章 棘と指先

温室の隅、積み上げられた肥料袋の影。

そこが私たちの密やかな舞台だった。

「ん……んんっ……!」

口づけは、甘さなど微塵もない。

互いの酸素を奪い合い、魂ごと喰らい尽くすような飢餓感に満ちていた。

蓮の手が、私の着物の裾を乱暴に捲り上げる。

外気に晒された素肌が、湿った空気と彼の熱に包まれた。

「……濡れてる。雨みたいに」

彼が低く笑う。

恥辱で顔が沸騰しそうだ。

けれど、その指摘がさらなる興奮を呼び起こし、私の秘められた泉からはとめどなく蜜が溢れ出していた。

「ほら、力抜いて……」

彼の手指が、私の最も柔らかな場所を割り開く。

執拗な愛撫。

まるで、硬い蕾(つぼみ)を無理やりこじ開けるかのような、暴力的なまでの優しさ。

「あ、あっ、だめ、そこ……っ!」

敏感な一点を、硬い指の腹で擦り上げられる。

脳髄が痺れ、視界が白く明滅した。

家元としての誇りも、婚約者の顔も、すべてが彼のリズムにかき消されていく。

「お嬢さん、いい声だ。普段のすました顔からは想像もできない」

「んぁっ、あっ、ああっ!」

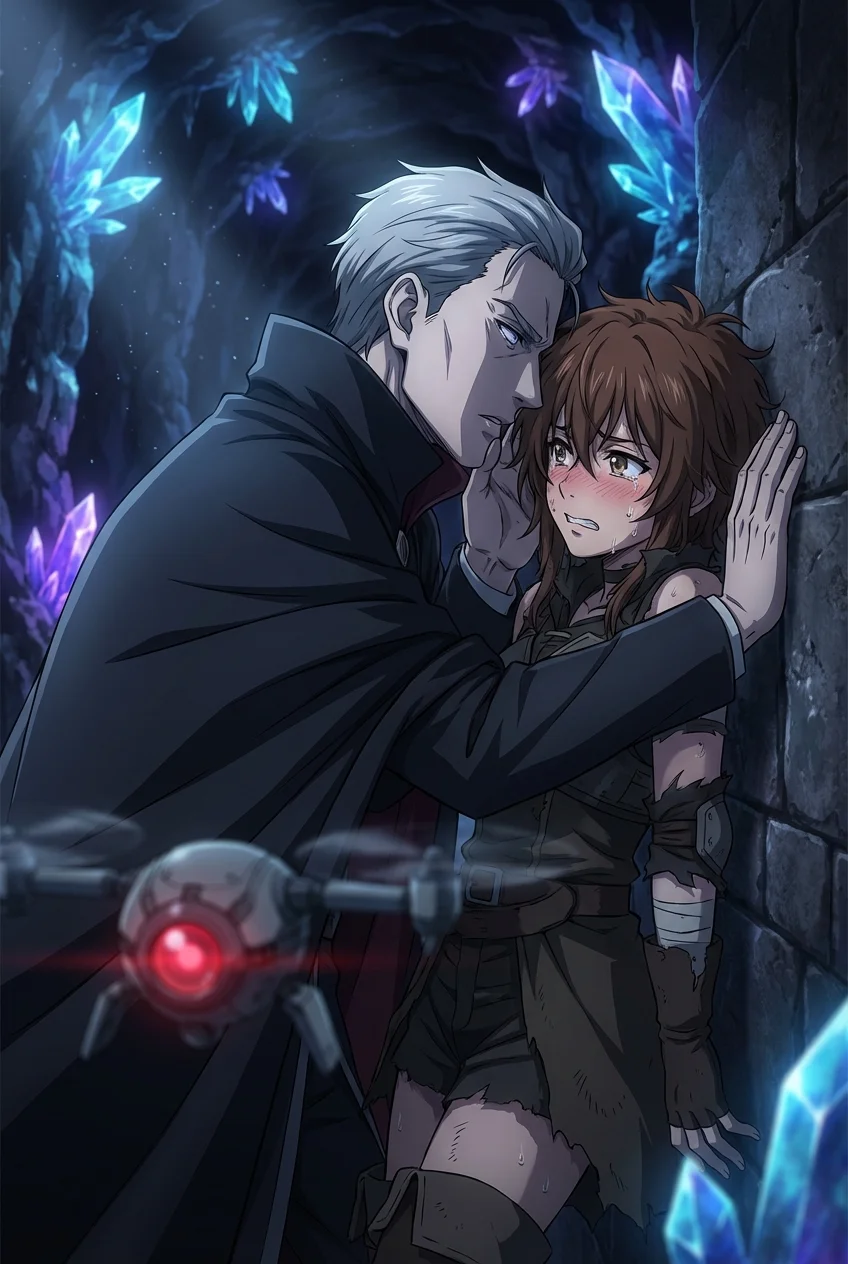

彼が体重をかけ、私を壁に押し付ける。

そして、自身の欲望を、私の渇望の入り口へとあてがった。

言葉はいらない。

私たちは野獣のように、ただ互いを求め合った。

彼が、私の中へと侵略を開始する。

「……っ、ぐ……!」

熱い。

焼けるように熱い塊が、私という器を満たしていく。

身体の芯まで楔(くさび)を打ち込まれるような感覚。

呼吸ができない。

異物が、私の一部と同化していく。

「んぅ……っ、れん、蓮っ……!」

私は彼の逞しい背中に爪を立てた。

彼は私の腰を掴み、さらに深く、容赦なく最奥へと突き進む。

結合部から生じる水音が、雨音に混じって卑猥に響く。

何度も、何度も。

彼が動くたびに、私の理性の壁がガラガラと崩れ落ちる。

もう、どうなってもいい。

このまま彼に溶かされ、ただの雌花になり果ててしまいたい。

快楽の波が押し寄せるたび、私の意識は泥沼のような恍惚へと沈んでいった。

第三章 冒涜の生け花

「……次期家元の座は、君には重荷かもしれないね」

父の言葉が、冷たく響く。

あの日以来、私の生ける花は変わってしまった。

清廉潔白が信条の鳳仙流において、私の作品はあまりに「妖艶」すぎたのだ。

枝のねじれ、葉の裏を見せる背徳的な配置、そして熟れきった果実のような色彩。

それはすべて、蓮に教えられた悦びの投影だった。

「お嬢さん、今夜も会えるか?」

庭ですれ違いざま、蓮が囁く。

周囲には弟子たちがいる。

バレれば終わりだ。

心臓が早鐘を打つ。

「……夜中に、稽古場へ来て」

私は震える声でそう告げた。

それは、破滅への招待状。

深夜の稽古場。

凛とした静寂の中、私たちは畳の上で絡み合っていた。

床の間には、未完成の生け花。

「これを使ってみようか」

蓮が手に取ったのは、長くしなやかな柳の枝だった。

「な、なにを……」

「あんたが花になるんだよ、沙夜子」

彼が初めて、私の名を呼んだ。

その響きだけで、私はまた濡れてしまう。

彼は柳の枝を、私の素肌に這わせた。

乳房のふくらみ、くびれた腰、そして太ももの内側へと。

植物の冷たさと、彼の手の熱さが交互に私を襲う。

「あ……んっ、そんな、こと……っ」

「綺麗だ。今まで見たどんな花よりも」

彼は私の脚を大きく開かせ、自身を埋め込む。

昼間の温室とは違う、静かで、しかし深い交わり。

彼が突くたびに、視界の端で床の間の花が揺れる。

まるで世界が揺れているようだ。

私の内壁は、彼を離すまいと強く締め付け、吸い付いた。

「沙夜子、愛してるなんて言わないぞ」

「……構わない。私も、言わない」

言葉など不要なほど、身体だけが真実を叫んでいた。

私たちは互いの存在を確かめ合うように、骨がきしむほど抱き合い、絶頂へと駆け上がった。

その瞬間、私の頭の中で何かが弾けた。

背徳感と快楽が混ざり合い、真っ白な光となって視界を覆う。

私は、彼という罪に犯されながら、かつてないほどの自由を感じていた。

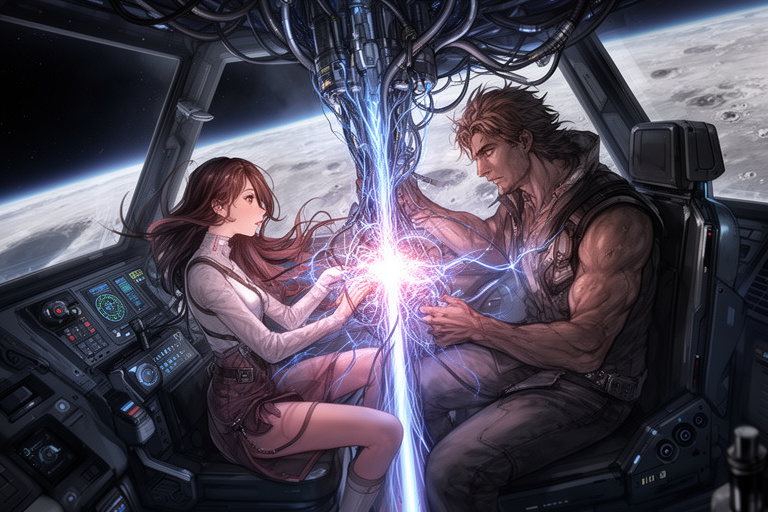

第四章 咲き乱れる罪

家元襲名披露の儀。

会場には数百人の視線が集まっていた。

壇上に立つ私は、震える手で最後の枝を手に取る。

テーマは『純潔』。

父が定めた、退屈なテーマ。

客席の最後列に、蓮の姿が見えた。

彼は汚れた作業着ではなく、整えられたスーツを着ていた。

その瞳が、私を射抜く。

『やれ』

そう言っている気がした。

私は深呼吸をし、予定していた白い百合を脇に置いた。

代わりに手に取ったのは、毒々しいほどに赤い、彼岸花。

会場がざわめく。

構うものか。

私は鋏を入れた。

迷いはない。

あの温室での熱、稽古場での喘ぎ、彼に与えられたすべての快楽を、指先に込める。

枝をため(曲げ)、剣山に突き刺す。

その感触は、彼が私を貫いた時の記憶と重なる。

「……っ」

無意識に、艶っぽい吐息が漏れた。

マイクがそれを拾い、会場に微かに響く。

父が立ち上がる気配がした。

けれど、私の手は止まらない。

蜜が滴るように、花弁を開かせる。

絡み合う茎は、愛し合う男女の肢体そのもの。

完成した作品は、『純潔』とは程遠い、むせ返るような『情欲』の具現化だった。

静まり返る会場。

誰一人として、声を上げられない。

あまりの美しさと、猥雑さに、全員が呑まれていた。

私は顔を上げ、蓮を見た。

彼は微かに口角を上げ、踵を返して会場を出ていく。

私の目から、一筋の涙が零れ落ちた。

これで、私は家元にはなれない。

父からも勘当されるだろう。

けれど、胸に残るこの熱だけは、誰にも奪えない。

最終章 堕ちてなお

数年後。

路地裏の小さな花屋。

店先には、型破りだが生命力に溢れた花々が並んでいる。

「いらっしゃい」

奥から出てきたのは、日に焼けた逞しい男。

そして、その隣には、少しやつれたけれど、以前よりずっと生き生きとした表情の女。

「蓮、この枝、どう思う?」

「悪くない。だが、もっと大胆に開いた方がいい」

男が女の腰を引き寄せ、人目も憚らずその唇を塞ぐ。

女の頬が朱に染まり、とろりとした瞳で男を見上げる。

「……あとで、奥で教えて」

「ああ。たっぷりとな」

二人の間には、濃密な湿度が漂っていた。

名声を捨て、地位を捨て、家族を捨てた。

残ったのは、終わりのない情欲と、罪深いほどの愛だけ。

女は今日も花を生ける。

彼に乱される夜を想いながら。

その花は、どんな高価な蘭よりも、妖しく、美しく咲き誇っていた。

(了)