第1章: 三百円の命、鉛色の雨

火葬場の煙突から吐き出される煙は、俺の視界と同じ、濁った鉛色だった。

空も、アスファルトも、手に持った骨壺も。すべてが無限の階調を持つグレーの泥沼に沈んでいる。

俺、レンは、雨に濡れた前髪を乱暴にかき上げた。伸び放題の黒髪が額に張り付き、冷たい雫が頬の絵具汚れの上を伝って落ちる。ショーウィンドウのガラスに映る姿——サイズが合っていない古着のパーカーに身を包んだ、ひどく猫背の自分。そして、何より忌々しいのはその目だ。

死んだ魚のような、光を反射しない湿ったコンクリート色の瞳。

十九年。俺はこのモノクロームの檻の中で生きてきた。

「……くだらねぇ」

呟きは、誰に届くこともなく雨音に消える。

安アパートへ戻り、父だった物体——ゲンゾウの遺品を整理する。遺品といっても、錆びついた工具と、安酒の空き瓶、そして染みついたカビと鉄錆の臭いだけ。

奴が着ていた作業着のポケットに指を突っ込む。ざらついた感触。指先が何かをつまみ出した。

クシャクシャに丸められた、感熱紙のレシート。

『売買記録:息子の誕生の記憶』

『取引額:300円』

心臓が早鐘を打った。血管の中を冷たい水銀が駆け巡る錯覚。

指先が震え、レシートが床に舞い落ちる。

三百円。

俺が生まれた瞬間の記憶。あの男にとって、それはタバコ一箱以下の価値しかなかったのか。

こめかみで血管が脈打つ。吐き気が込み上げ、胃袋が裏返るようだ。

怒りではない。これは、生理的な拒絶反応。

「……上等だ」

俺は泥で汚れたスニーカーの紐をきつく縛り直した。

奴が毎晩のように通っていた場所がある。違法な「記憶競売(メモリー・オークション)」。

俺の記憶を切り売りして、奴は何を買っていた? 酒の味か? 女の肌の感触か?

確かめてやる。このふざけた三百円の正体を。そして、俺の人生から奪われた「色彩」を、奴の汚れた魂から絞り出してやる。

第2章: 灰色の都、硝子の義眼

地下へと続く螺旋階段は、巨大な怪物の食道のように暗く、湿っていた。

重い鉄扉を押し開けると、そこには退廃的な熱気が渦巻く。シャンデリアの光が乱反射しているはずだが、俺の目にはまばゆい白と黒の明滅にしか映らない。

「おや、珍しいお客様ね。迷い猫かしら?」

声をかけてきたのは、空間を支配する女主人、マダム・ヴィオ。

彼女の装いは異様だった。光の角度によって色を変えるプリズム素材の喪服——俺には、それが油膜のようにヌラヌラと光沢を変える不気味な布に見える。そして右目には、眼球の代わりに巨大な宝石が嵌め込まれていた。多面体にカットされたそのレンズが、ギョロリと俺を捉える。

「ゲンゾウの息子か。……ええ、よく知っているわ。あんな『ヘビーユーザー』はそういないもの」

マダムは扇子で口元を隠し、冷ややかな笑みを目元だけで浮かべた。

俺はポケットの小銭をカウンターに叩きつける。他人の記憶の残滓(スクラップ)を漁り、換金し、父の記憶を買い戻すための軍資金にするのだ。

「ダイブ」用のヘッドギアを装着する。

視界が歪む。

他人の記憶。欲望。裏切り。脂ぎった肌の感触、鉄の味、腐った果実の臭い。

吐き気をこらえながら、俺は情報の海を泳いだ。そして、ついに見つけた。

『出品者:ゲンゾウ』のタグがついた、記憶の断片。

再生。

俺は身構えた。どうせ、ギャンブルの興奮や、安酒の酩酊が映し出されるはず。

だが、視界に広がったのは、静寂だった。

音もない。動きもない。

ただ、薄暗い部屋の隅で絵を描いている、幼い俺の「背中」だけが映っていた。

視点は微動だにしない。まるで、息を止めて見守っているかのように。

映像が揺れる。視点の主が、手を伸ばそうとして、空中で動きを止めた。

指先が震えている。

触れたい。でも、触れられない。そんな、不可解な躊躇い。

「……なんだ、これは」

ノイズが走り、映像が途切れる。

背中の汗が冷え、パーカーが肌に張り付く。

ただの無関心なクズ親父じゃなかったのか? この、喉に棘が刺さったような違和感はなんだ?

第3章: 怪物と取引した男

俺は稼いだ金すべてを叩きつけ、一つの「コア・メモリー」を買い戻した。

ラベルには『レンを殴った日』とある。

忘れるはずもない。十歳の冬。俺が描いた絵を破り捨て、拳を振り上げたあの夜。あれ以来、俺は奴を「父」とは呼ばなくなった。

あの暴力を、奴の視点から追体験してやる。奴がいかに醜悪なサディストだったかを確認するために。

ヘッドギアの電流が脳を焼く。

意識が、過去へと落下する。

薄暗いアパート。目の前には、怯えた目でこちらを見上げる幼い俺がいる。

(殴れ。早く殴るんだ)

俺は記憶の中のゲンゾウと同調し、拳を握りしめる。

だが、動かない。

拳が、岩のように重い。

ゲンゾウの心臓が、早鐘を打っている。恐怖で。

恐怖? 誰に? 幼い俺にか?

違う。

視界の端、天井の隅から、黒い「影」が垂れ下がっていた。

それは不定形の怪物だった。遺伝性の脳疾患。幻覚。それが、幼い俺の頭に食らいつこうと鎌首をもたげている。

ゲンゾウの思考が流れ込んでくる。

『この家は汚染されている。俺の血は呪われている。レンを、ここから遠ざけなければ』

『優しさなど持っていては、あいつを守れない。あいつに、俺を憎ませろ』

『憎しみが、あいつをこの地獄から脱出させる燃料になる』

記憶の中のゲンゾウは、懐から小瓶を取り出し、飲み干した。

それは酒ではない。マダム・ヴィオから買った「劇薬」だ。

『購入:非情』『売却:躊躇い』

奴は、息子を殴るための「勇気」を金で買い、その代償に、息子を抱きしめたいという「本能」を売り払っていたのだ。

「う、おおおおおおっ!!」

記憶の中のゲンゾウが絶叫する。

それは威嚇ではない。血の涙を流すような断腸の叫び。

拳が振り下ろされる。

幼い俺が泣き叫び、家を飛び出していく。

その背中を見送りながら、ゲンゾウはその場に崩れ落ち、嘔吐した。

床を掻きむしり、獣のように嗚咽を漏らす。

「すまない、すまない、レン……生きてくれ……」

第4章: 空っぽの金庫

現実世界に引き戻された俺は、床に這いつくばって胃液を吐いた。

呼吸ができない。酸素が薄い。

世界が回る。マダム・ヴィオが、冷ややかな視線で見下ろしていた。

「あぁ、見たのね。あの男の『演技』を」

マダムは長いキセルを吹かした。紫煙が、俺の顔の前で揺らぐ。

「あんた、自分が生まれつき色がわからないと思っているでしょう?」

「……違う、のか」

「違うわよ。あんたの目は正常。ただ、脳が『色』を処理する部分が空っぽなだけ」

マダムが、ショーケースの奥から一枚の書類を取り出した。

それは、ゲンゾウの定期購入記録。

『購入対象:レンの悪夢、レンの絶望、レンの色彩への恐怖』

日付は、俺が物心ついた頃から、奴が死ぬ前日まで、一日も欠かさず続いていた。

「あの男はね、あんたが寝ている間に、あんたの脳から『痛み』や『苦しみ』を抽出して、自分の脳に移植していたのよ」

「な……」

「あんたの世界が灰色なのは、色彩という強い刺激が、あんたの精神を壊さないように、父親がフィルターになっていたから。あの男がボロボロだったのは、ギャンブルのせいじゃない。あんたの十九年分の悪夢を、すべて一人で飲み込んでいたからよ。彼の脳は、あんたの苦痛のゴミ捨て場だった」

俺は、ポケットに入っていたあのレシートを握りしめた。

『売買記録:息子の誕生の記憶』

『取引額:300円』

「それは売った値段じゃないわ」

マダムが憐れむように言った。

「保管料よ。彼はね、自分の脳があんたの汚濁で腐り果てていくと知っていた。だから、たった一つ、一番綺麗な記憶だけは汚したくなくて、私の金庫に預けていたの。毎晩、なけなしの三百円を払ってね」

喉の奥から、乾いた音が漏れた。

ヒュッ、ヒュッ、と過呼吸の音が響く。

あいつは。あのクソ親父は。

俺を守るために怪物になり、俺の代わりに傷つき、たった三百円で、俺が生まれた日の喜びだけを、死ぬまで守り抜いたのか?

なんて馬鹿な。なんて傲慢な。

ふざけるな。勝手に背負うな。

「……返せ」

俺は床を拳で殴りつけた。皮膚が裂け、血が滲む。

「俺の『色』を、俺の『痛み』を……親父から、全部返せぇぇぇッ!!」

第5章: 赤と青の肖像画

「警告しておくわ。彼が溜め込んだ十九年分の苦痛、あんたの精神が耐えられる保証はない」

「うるせぇ!! 黙ってよこせ!!」

俺はマダムの制止を振り切り、中枢システムに接続した。

ダムが決壊したような衝撃。

脳髄に、焼けた鉄杭を打ち込まれるような激痛。

——痛い、熱い、寒い、寂しい、怖い、愛しい——

感情の濁流が、俺の視神経を焼き切る勢いで流れ込んでくる。

そして、世界が弾けた。

「あ……が……っ、あぁぁぁ!!」

視界が、暴力的なまでに鮮やかになる。

天井のシミの茶色、マダムのドレスの極彩色、自分の手から滴る血の赤。

色が、音を立てて襲ってくる。

赤は鼓膜を破るような叫び声。青は窒息するような静寂。黄色は皮膚を焦がす熱。

これが、世界か。

こんなにうるさくて、こんなに痛い場所で、親父はずっと俺を見ていたのか。

俺はキャンバスに向かった。

アトリエではない。オークション会場の壁に立てかけられた、誰かの売れ残りのキャンバス。

筆はない。指でいい。

俺は自分の血と、あふれ出る涙と、そこに落ちている泥を混ぜ合わせた。

腕が勝手に動く。

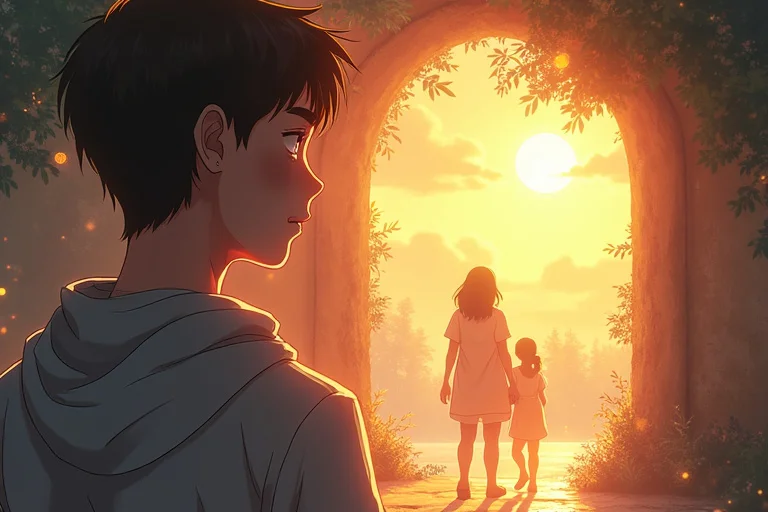

網膜に焼き付いているのは、あの雨の日の、小さくなった背中。

俺を突き放し、一人で震えていた、あの不器用な男の姿。

「うおおおおぉぉぉッ!!」

叫びながら、俺は色を叩きつける。

悲しみの青(ブルー)じゃない。これは、俺を守った深海の青だ。

怒りの赤(レッド)じゃない。これは、命を燃やした愛の赤だ。

色が混ざり合い、濁り、それでも光を放つ。

涙で視界が滲む。鼻水が垂れるのも構わず、俺は塗りたくった。

綺麗になんて描いてやるものか。

もっと汚く。もっと激しく。もっと、人間臭く。

傷だらけで、ボロボロで、世界で一番美しい、俺の親父を。

筆(ゆび)が止まる。

荒い息だけが響く会場で、俺はその絵を見上げた。

そこには、極彩色の嵐の中に佇む、一人の男がいた。

不機嫌そうな顔で、でも、泣きそうなほど優しい目で、こちらを見ている。

無色の世界で、俺だけを愛した男の肖像。

俺は汚れた手で顔を覆い、その場に泣き崩れた。

世界は、こんなにも眩しくて、残酷なほどに、鮮やかだった。