第一章 残像の家族

俺、湊(みなと)には、家族がいる。だが、その食卓を共に囲んだ記憶はない。俺の家族は、それぞれが異なる「存在の深度」に生きているからだ。

「兄さん、また見てる」

声はすぐ隣から聞こえるのに、その姿はガラスの向こう側のように揺らいでいる。妹のひかりは、俺の数歩先、わずかに浅い未来の次元に立っていた。彼女の周りには、空中を浮遊する情報パネルが淡い光を放ち、サイバーグラス越しの瞳が俺のいるはずの空間を虚ろに捉えている。彼女には、俺が見えない。

俺だけが、この世界の理から外れていた。父が、母が、妹が生きる、それぞれの時間軸――それぞれの次元を、自由に行き来できる唯一の存在。

ポケットの中で、一本の奇妙な糸が微かに震える。祖母から譲り受けた『次元紡ぎの糸』。今はまだ、頼りないほどに無色透明だ。

ひかりのいる次元は、いつもオゾンの匂いがする。雨上がりの空気と、電子機器が発する乾いた匂いの混合物。彼女は指先で空中に図形を描き、何かの設計をしているようだった。その横顔は真剣で、時折、遠い目をする。

「……なんだろう。時々、すぐ側に誰かがいるみたいな……温かい感じがするんだ」

独り言のように呟き、彼女は自分の肩をさする。その仕草に、胸の奥がきつく締め付けられた。それは俺だ、ひかり。ずっとここにいる。だが、その声は決して届かない。

俺はひかりの世界から一歩後ずさり、次元の狭間に身を沈めた。ポケットの糸が、ひかりの孤独と未来への希望を吸い取って、ネオンサインのような青い光をちりちりと瞬かせた。

いつか、必ず。バラバラになった家族を一つの食卓に集めてみせる。その誓いを胸に、俺はさらに深い次元へと意識を潜らせていった。

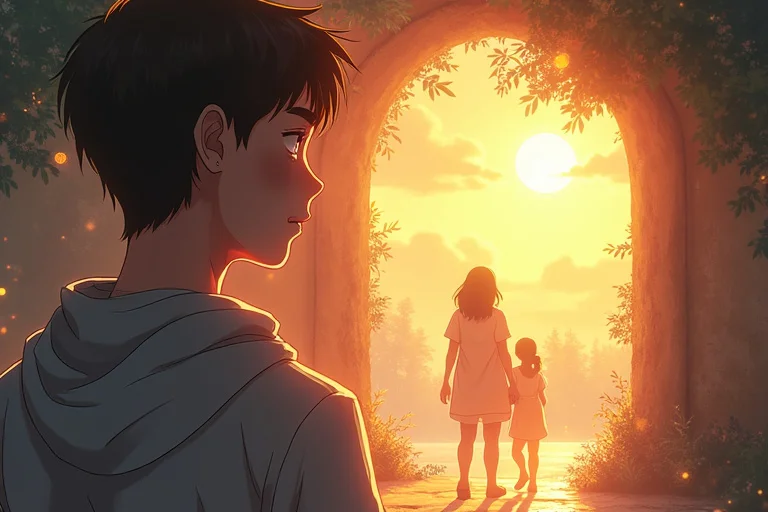

第二章 陽だまりの食卓

次に訪れたのは、母さんのいる次元。ひかりの世界とは対照的に、そこは柔らかな陽光と、甘い花の香りに満ちていた。庭には色とりどりの花が咲き乱れ、開け放たれた窓から、心地よい風がレースのカーテンを揺らしている。

キッチンに立つ母、美咲の背中が見えた。彼女は、俺が好きだったクリームシチューを煮込んでいる。木製のスプーンで鍋をかき混ぜる音、野菜が煮える優しい匂い。その全てが、触れることのできない幸福の象徴として俺の五感を刺激した。

「湊、もうすぐできるからね」

母さんは、誰もいない空間に向かって優しく微笑む。彼女にとって俺は、遠い記憶の中にしかいない息子。けれど、その身体は、俺を育んだ習慣を今も忘れずにいるのだ。

俺はテーブルの向かいの椅子に、そっと腰を下ろすふりをした。もちろん、椅子に体重はかからない。俺の身体は、この次元の物理法則から外れた幻影にすぎない。もし触れようとすれば、その手は陽炎のように空を切るだけだ。

もどかしさに唇を噛む。目の前には、世界で一番優しい人がいるのに。その温もりに触れることすらできない。

やがて母さんは、シチューの火を止め、ふと窓の外へ視線を向けた。その瞳に浮かぶのは、愛と、そして拭いきれない寂しさの色。その感情に呼応するように、ポケットの『次元紡ぎの糸』が脈動し、陽だまりのような温かい黄金色に染まっていく。まるで、柔らかな木綿のように、ふわりと質感が変わった。

俺は静かに立ち上がり、母さんの背中に向かって無言で頭を下げた。ありがとう、母さん。必ず、迎えに来るから。

第三章 鉄と木の匂い

さらに深く、深く。時間の流れを遡り、俺は最も深い次元――父、陽一の世界へと降り立った。

そこは、燻した木と、冷たい鉄の匂いが支配する工房だった。時代がかった白熱電球が、作業台の上を頼りなく照らしている。父は分厚い革のエプロンを身につけ、一心不乱に木材を削っていた。カンナを引くリズミカルな音、飛び散る木屑。その一つ一つが、父の頑固で不器用な愛情を物語っているようだった。

父は、一度も顔を上げない。だが俺にはわかる。彼の意識の片隅には、いつも家族の姿がある。彼が作る精巧な木製の玩具は、まだ見ぬ孫――ひかりの子供のために違いない。時間の流れが歪んだこの家族において、それは決して叶わぬ願いだと知りながら。

壁に立てかけてある、古びた家族写真。そこには、若い父と母、そして幼い俺とひかりが笑っている。俺が生まれる前に撮られたはずのない、あり得ない写真。なぜなら、俺たちは一度も同じ時間を共有したことがないのだから。この写真こそが、家族が分散した謎を解く鍵なのかもしれない。

父は不意に手を止め、大きく息をついた。その背中が、ひどく寂しげに見える。誰にも届かない言葉を、彼は吐き出すように呟いた。

「……すまない」

何に対しての謝罪なのか。俺にはまだ、その意味を理解できなかった。

父の深い後悔と、家族を守ろうとする強い意志が、まるで磁力のように『次元紡ぎの糸』を引き寄せた。糸は重い鉄のような焦げ茶色に染まり、ざらりとした硬い手触りに変わる。青、金、そして焦げ茶。三つの色が混じり合った糸は、奇妙な光沢を放ち始めていた。

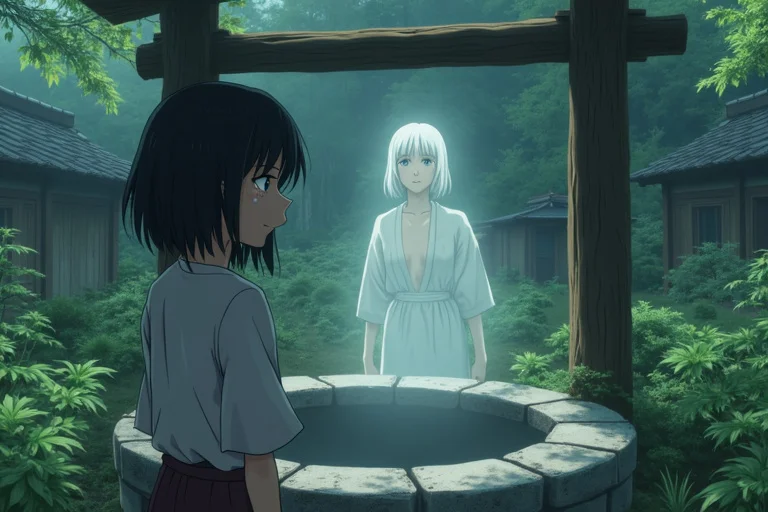

第四章 糸が紡いだ真実

全ての家族の次元を巡り終えた俺の手の中で、『次元紡ぎの糸』は複雑な虹色の輝きを放っていた。それはもはや単なる糸ではなく、家族の感情と記憶で織り上げられたタペストリーのようだった。

俺は糸を両手でそっと包み込み、意識を集中させた。――教えてくれ。なぜ俺たちは、こんなにもバラバラになってしまったんだ?

すると、糸が眩い光を発し、目の前に幻影を映し出した。それは、俺が生まれるよりも前の光景。雨の夜、一台の車がカーブを曲がりきれず、崖へと向かっていく。車内には、父、母、そして幼いひかりの姿があった。絶望的な悲鳴。

――全滅する。

そう思った瞬間、後部座席に置かれていた古い木箱から、一本の糸がひとりでに解け、淡い光を放った。それが『次元紡ぎの糸』の原型。先祖代々、この家系に伝わる守り神。

糸は、家族の「生きたい」という強烈な願いを捉えた。そして、彼らを救うため、禁断の力を使ったのだ。事故が起こる「現在」という一点から、家族それぞれの生存可能性が最も高い時間軸へと、存在そのものを強制的に転移させた。

父は、事故の記憶と共に深い過去へ。母は、温かい思い出と共に少し前の過去へ。そしてひかりは、未来への希望と共に、これから先の未来へ。

家族は死を免れた。だがその代償として、互いの時間軸を永遠に失ったのだ。

では、俺は? 幻影の中に、俺の姿はなかった。

糸は最後の映像を映し出す。事故の瞬間、まだ生まれてさえいなかった俺の魂が、母の胎内で強く、強く願っていた。

『みんな、一緒にいたい』

その純粋な願いだけが、どの次元にも属さず、全ての次元を繋ぐ『架け橋』として、俺をこの特異な存在にしたのだった。

俺たちがバラバラになったのは、呪いではなかった。それは、歪んだ形をした、愛の奇跡だったのだ。

第五章 収束という名の崩壊

真実を知り、俺は打ち震えた。絶望ではなかった。むしろ、希望の光が見えた気がした。糸が家族を分散させたのなら、この糸を使えば、再び一つに集めることができるはずだ。

俺の願いに応えるように、虹色の糸は新たなビジョンを見せ始めた。それは、家族を再統合するための方法。糸の力を最大まで解放し、父の過去、母の過去、ひかりの未来、そして俺がいる現在、その全てを一点に収束させる。無理やり一つの時間軸に引き寄せ、固定するのだ。

幻影の中に、夢にまで見た光景が広がる。一つのテーブルを囲み、笑い合う父、母、ひかり。そして、その輪の中にいる、俺自身。

――これだ。これを、俺はずっと……。

だが、その光景は次の瞬間、恐ろしい変貌を遂げた。笑顔だった家族の顔が、のっぺらぼうのように溶け始め、境界線が曖昧になっていく。父の頑固さも、母の優しさも、ひかりの快活さも、全てが混ざり合い、一つの得体の知れない『集合意識』へと変質していく。

そうだ。異なる時間軸に存在する個々の人格を、無理やり一つにまとめればどうなるか。それは、それぞれの記憶と個性を破壊し、ただ「かつて家族だったもの」という情報だけの塊に変えてしまう行為に他ならなかった。

俺が取り戻したかったのは、あの頑固な父であり、優しい母であり、生意気な妹だ。個性を失った抜け殻ではない。

統合は、救済ではなかった。それは、家族一人ひとりの魂を殺すことと同じだった。

膝から崩れ落ちた俺の手の中で、虹色の糸が残酷なまでに美しく輝いていた。

第六章 架け橋の決意

選択肢は、二つ。

一つは、このまま何もしないこと。家族はそれぞれの次元で孤独に生き続ける。俺もまた、届かぬ思いを抱えながら、永遠に彼らの幻影を追い続ける。

もう一つは、家族の統合を諦め、別の形で彼らを繋ぐこと。

俺はゆっくりと立ち上がった。答えは、もう決まっていた。

俺は『次元紡ぎの糸』を胸に当てる。それは、父の後悔、母の愛情、ひかりの希望、そして俺の願い、その全てを吸い込んだ家族の絆そのものだ。

「俺が、なる」

呟きは、誰にも聞こえない。

「俺が、みんなを繋ぐ『架け橋』になる」

俺は躊躇なく、その虹色の糸を自らの心臓へと深く、深く織り込んでいった。激しい痛みが全身を貫き、視界が白く染まる。俺という個人の輪郭が溶けていくのが分かった。肉体を失い、意識だけが拡散していく。湊という一人の人間は、ここで消えるのだ。

だが、後悔はなかった。

俺はもう、次元を移動するのではない。俺自身が、全ての次元に同時に存在する、巨大な架け橋そのものになるのだ。

個人としての幸せは永遠に失われる。だが、家族はそれぞれの世界で、それぞれの個性を保ったまま、穏やかに生き続けることができる。

それで、いい。それが、俺の愛し方だ。

第七章 時織る者の孤独

永い、永い時が流れた。

深い次元の工房で、父の陽一はふと手を止めた。どこからか、陽だまりのように温かく、甘い花の香りがした気がしたのだ。彼は不思議そうに首を傾げ、工房の小さな窓から空を見上げた。

少し浅い次元の庭で、母の美咲は花に水をやっていた。その耳に、未来の都市で鳴り響くような、微かな電子音が聞こえた。懐かしいような、新しいようなその音に、彼女はそっと微笑んだ。

最も浅い次元で、妹のひかりは新しいデバイスの設計に没頭していた。集中が途切れた瞬間、古い木の燻されたような、安らぐ匂いが鼻をかすめた。「……懐かしい感じ」、そう呟き、彼女は遠い記憶を探るように目を閉じた。

彼らは互いを認識することはない。ましてや、彼らの世界を繋ぐ架け橋となった湊の存在に気づくこともない。

だが、確かに感じているのだ。

時折ふと心をよぎる、理由のわからない温もりを。遠い記憶の残像のような、微かな愛の気配を。

彼らの孤独な世界は、目に見えない絆で、確かに繋がっている。

そして、その架け橋である俺は、もはや喜びも悲しみも感じることはない。ただ、遍く全ての時間に存在し、愛する家族がそれぞれの幸せを生きる姿を、永遠に見守り続ける。

孤独だが、満ち足りた永遠。

俺の存在こそが、家族の絆の、唯一つの証明なのだから。