コンクリートの壁に囲まれた都会の部屋で、俺、浅野健太の時間は規則正しく流れていた。モニターの明滅が一日を支配し、人との繋がりは細いデジタルの線でかろうじて保たれている。そんな俺の静寂を破ったのは、母からの切羽詰まった電話だった。

「健太、お父さんの様子が、どうもおかしいの」

父、正一。頑固で無口、俺が物心ついた頃から、その背中は常に壁のように感じられた。会話らしい会話など、何年も交わしていない。母の話では、最近物忘れがひどくなった父が、夜な夜な庭の隅にある古い物置小屋に籠っているという。

「何をしているのか聞いても、怒るだけで…」

溜め息とともに実家へ向かう電車に揺られながら、俺は父との冷え切った関係を思い出していた。あの人は、俺の生き方を一度だって肯定したことがない。俺もまた、父を理解しようと努めたことはなかった。錆びついたレールのように、二人の関係は軋むばかりだった。

実家に着くと、父は案の定、仏頂面で庭の草むしりをしていた。俺の顔を見るなり、「何の用だ」と低い声で言う。その目には、昔のような厳しさではなく、どこか焦点の定まらない虚ろな色が浮かんでいるように見えた。

その夜、俺は息を殺して物置小屋に近づいた。隙間から漏れる頼りない電球の光。そっと中を覗くと、信じられない光景が広がっていた。床一面に散らばる、無数の歯車、ゼンマイ、文字盤。そして、作業台の上で一心不乱に何かを組み立てる父の背中。それは、時計の部品だった。

父は時計職人だった祖父の跡を継がず、安定した公務員の道を選んだはずだ。なぜ今になって、こんなことを?

翌日、俺が問い詰めると、父は「お前には関係ない」と、いつもの言葉で扉を閉ざした。母に聞いても、「あの小屋は昔からお父さんの聖域だから」と困ったように笑うだけ。父の奇行は認知症の始まりなのか。それとも、俺の知らない秘密が隠されているのか。苛立ちと不安が、澱のように心に溜まっていった。

物語が大きく動いたのは、その三日後の夜だった。激しい物音がして庭に飛び出すと、物置小屋の扉が開け放たれ、父が作業台の傍らで倒れていた。

病院の白い廊下で、医師から告げられたのは「脳梗塞」という重い現実だった。意識は戻らないかもしれない、と。

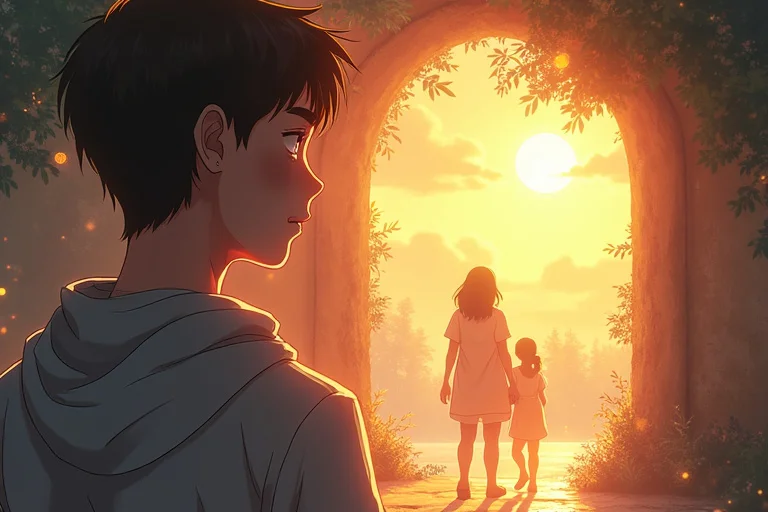

頭が真っ白になった。父との間には、分厚い壁しかなかったはずだ。だが、その壁が崩れ去るかもしれない恐怖に、俺は足元から震えた。何か、何かをしなければ。衝動的に病院を飛び出し、俺はあの物置小屋へと走っていた。

乱暴に扉を開け、父の「聖域」に踏み込む。埃と油の匂いが鼻をつく。散乱した部品を踏みしめ、作業台に目をやった。そこには、一つの完成間近の鳩時計が置かれていた。精巧な木彫りの、温かみのある時計。その裏側に、テープで無造作に貼り付けられた一通の古い封筒を見つけた。

震える手で封を開けると、中から出てきたのは、若き日の父の筆跡で綴られた手紙だった。宛名は、母の名だった。

『美佐子へ。君のお腹に新しい命が宿ったと聞いて、俺は決めた。俺は時計職人の道を諦め、安定した仕事に就く。だが、これだけは誓わせてほしい。いつか、俺たちの子供のために、世界でたった一つの時計を作ろう。その子の生まれた日の星空を盤面に刻み、お前がいつも口ずさむあの子守唄が流れる時計を』

手紙を握りしめたまま、俺は崩れ落ちた。鳩時計の盤面には、北斗七星がきらめいていた。俺が生まれた初夏の夜空だ。不器用な父が、俺の顔さえ忘れかけていく中で、たった一つ、忘れなかった約束。それは、俺への愛情の証だった。俺が壁だと思っていた背中は、家族を守るための、あまりにも無口な盾だったのだ。

俺は物置小屋に籠り、父が残した設計図と格闘した。三日三晩、ほとんど眠らずに部品を組み合わせ、最後の歯車をはめ込んだ。カチリ、と小さな音がして、時計の針が静かに動き出す。

病院の無機質な個室に、俺は完成した鳩時計を置いた。意識の戻らない父の枕元で、静かに時が満ちるのを待つ。

やがて、長い針が真上を指した。

「ポッポー」

小さな窓から木彫りの鳩が顔を出し、優しい鳴き声を響かせた。そして、流れ出したのは、懐かしい子守唄のメロディ。盤面の星々が、内蔵された小さなライトで淡く光り、ゆっくりと回転を始めた。

その時だった。固く閉じられていた父の瞼が、かすかに震えた。虚ろだった瞳が、ゆっくりと盤面の星空を捉え、そして、俺の顔へと移る。

「……ケン、タ……か?」

掠れた、ほとんど空気のような声。だが、それは確かに俺の名前だった。

涙が溢れて止まらなかった。俺は震える父の、節くれだった手を強く握りしめた。

「うん、そうだよ、父さん」

言葉は、それ以上続かなかった。だが、それで十分だった。物置小屋の鳩時計が刻み始めたのは、失われた時間を取り戻し、凍てついていた家族の心を繋ぐ、新しい時間だった。父の手の温もりが、確かに俺に伝わっていた。