第一章 視える絆

僕、アキトの目には、この世界の理とは少し違うものが映っていた。人の胸の中心から、色とりどりの光の根――「生体ルーツ」が伸びているのが見えるのだ。家族のそれは、とりわけ鮮やかだった。

妹のミオ。彼女の胸から伸びるルーツは、春先に咲き誇る桜のような、生命力に満ちた淡いピンク色をしていた。僕が彼女の頭を撫でると、そのルーツは嬉しそうにぽん、ぽんと小気味よく脈打つのだ。

「お兄ちゃん、また見てるの?」

リビングのソファで本を読んでいたミオが、顔を上げてくすりと笑う。僕の視線に気づいたらしい。

「ああ。ミオのルーツは、今日も綺麗だなって」

「へんなの」

そう言って彼女は笑うが、その桜色の根は、僕の胸から伸びる青みがかった銀色のルーツに優しく絡みついてくる。その温かい感触が、僕の存在そのものを肯定してくれるようだった。

母のルーツは、陽だまりのような温かい黄金色。僕らを包み込むように、家全体にその枝葉を広げている。無口な父のそれは、大地に深く根を張る大樹のような力強い赤銅色。僕とミオ、そして母のルーツを、その太い幹でどっしりと支えてくれていた。僕にとって、この光景こそが「家族」という言葉の全てだった。

だが、最近テレビから流れるニュースが、その穏やかな日常に不穏な影を落としていた。世界各地で人々が忽然と消える「虚脱病」と呼ばれる現象。専門家は、人と人との繋がりが希薄化した現代社会の病理だとかなんとか言っていたが、僕には分かっていた。彼らの胸から伸びていたはずのソウルリンク――生体ルーツが、すべて断ち切られてしまったのだ。存在を繋ぎとめる錨を失い、霧のように掻き消えてしまったのだ。

そのニュースを聞くたび、僕は無意識にポケットの中を探る。指先に触れるのは、ひんやりとした黒曜石。祖母が亡くなる前にくれた「記憶を刻む石」だ。今はただの冷たい石ころに過ぎないが、これが僕のお守りだった。

第二章 蝕む影

異変は、唐突に訪れた。

ある朝、朝食の席でミオが浮かべた笑顔に、僕は息を呑んだ。彼女の顔色は少し悪く、そして何より、彼女の胸から伸びる桜色のルーツに、インクを垂らしたような黒い染みが浮かんでいたからだ。

「ミオ、どこか具合でも悪いのか?」

僕の問いに、彼女は「ちょっとだるいだけだよ」と力なく笑う。だが、そのルーツは弱々しく震え、黒い染みはまるで生き物のようにじわりと広がっていく。脈動も、いつもよりずっとか細い。

いてもたってもいられず、僕はミオのルーツにそっと自分の手を伸ばした。僕の能力は、視るだけでなく、触れて干渉することもできる。だが、黒い染みに触れた瞬間、ぞっとするような冷気が指先から伝わってきた。僕のエネルギーが、まるで乾いた砂に吸い込まれる水のように、ただ奪われていくだけだった。染みは消えるどころか、より深く根を蝕んでいく。

「…っ!」

思わず手を引く。指先が氷のように冷え切っていた。

その日から、僕たちの家を覆っていた温かい光は、急速に色褪せていった。ミオはベッドから起き上がれなくなり、日に日に衰弱していった。そして、その病変は伝染するかのように、母の黄金色のルーツにも、父の赤銅色のルーツにも、黒い影を落とし始めたのだ。食卓での会話は消え、家の空気は重く、冷たく澱んでいた。家族を繋いでいたはずの光の根が、僕らの心を静かに殺していくようだった。

第三章 石の記憶

ミオのルーツは、もう蜘蛛の糸ほどに細くなっていた。桜色はほとんど失われ、いつ断ち切れてもおかしくないほどに弱々しく明滅している。彼女の呼吸も浅く、閉じた瞼はぴくりとも動かない。

両親はなすすべもなく、ただ憔悴した顔でミオのベッドの傍らに佇むだけだった。彼らのルーツもまた、黒い染みに侵食され、かつての輝きを失っていた。

「どうして…なんで僕の家族なんだ…」

自室で膝を抱え、僕はただ無力感に打ちひしがれていた。僕だけがこの異変の正体を知っているのに、何もできない。この能力は、一体何のためにあるというのか。

絶望が胸を締め付けた、その時だった。

ポケットに入れていた黒曜石が、じんわりと熱を帯びた。

驚いて取り出すと、石は自ら淡い光を放ち始めていた。今まで一度もこんなことはなかった。まるで僕の絶望に呼応するかのように、その光は次第に強くなっていく。

僕は、吸い寄せられるようにその石を強く握りしめた。

瞬間、脳裏に鮮やかな記憶が流れ込んできた。

幼い僕と、縁側で日向ぼっこをしている祖母の姿。

『アキト』

皺の刻まれた優しい声が、耳元で響く。

『あんたのその眼はね、普通の人には見えないものが見える。それは呪いなんかじゃない。迷子の心を探すための、道しるべだよ』

祖母は僕の手を取り、この黒曜石を握らせた。

『一番大切なものを見失いそうになったら、この石が教えてくれる。本当の繋がりは、目に見えるものだけじゃないってことをね』

記憶の洪水から意識が戻ると、石の光は消え、再びただの冷たい石に戻っていた。だが、その内側には確かな温もりが残っていた。

迷子の心。一番大切なもの。

祖母の言葉が、僕の心の中で何度も反響する。まだその真意は掴めない。だが、今はもう、ただ絶望しているわけにはいかなかった。

第四章 最後の光

それは、まるで張り詰めた弦が切れるような、乾いた音だった。

ミオのベッドの傍らで祈るように彼女を見つめていた僕の目の前で、彼女の最後のルーツが、ぷつりと消えた。

「あ……」

声にならない声が漏れる。

ミオの身体が、足元からゆっくりと透け始めた。光の粒子がきらきらと舞い上がり、部屋の空気に溶けていく。彼女は薄れゆく意識の中で、僕に向かって最後の力を振り絞るように微笑んだ。

「おにい…ちゃん、ありがと……」

それが、僕が聞いた妹の最後の言葉だった。彼女は完全に光となり、その場から掻き消えた。

「ミオオオオオオッ!」

僕の絶叫が、静まり返った家に響き渡る。

その叫びが引き金になったかのように、隣にいた母と父のルーツもまた、次々と音を立てて断ち切られていく。二人は驚く間もなく、ただ穏やかな顔で僕を一瞥すると、ミオと同じように光の粒子となって消滅した。

たった数分のうちに、僕は、僕の全てだった家族を失った。

世界の崩壊は、そこから始まった。窓の外の景色が、ノイズの走った映像のように歪み、色を失っていく。街も、空も、人々も、全てがその存在の輪郭を失い、データが欠損したかのように崩れていく。

この世界そのものが、ソウルリンクという基盤の上に成り立っていたのだ。

全てが消えゆく絶望のただ中で、僕はふと、自身の胸に視線を落とした。

そこから伸びる僕自身のルーツ。それは、消えるどころか、今まで見たこともないほど力強い白銀の輝きを放っていた。そして、それは家族や他者に向かうのではなく、ただ一本、天へ――世界の遥か中心へと、真っ直ぐに伸びていた。

第五章 起源の樹

僕は、導かれるように歩き出した。崩壊する世界の中を、ただ一本の光の道を頼りに。

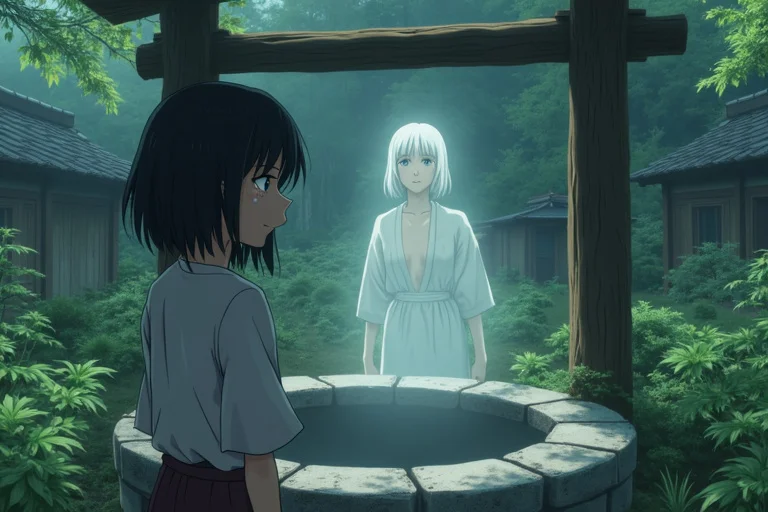

やがて辿り着いたのは、何も無い真っ白な空間に、ぽつんと佇む巨大な枯れ木の前だった。枝はねじくれ、葉の一枚もない、まるで世界の墓標のような木。僕の胸から伸びる白銀のルーツは、その枯れ木の根元へと確かに繋がっていた。これが、世界の中心、「起源の樹」。

その光景を前に立ち尽くす僕の手の中で、「記憶を刻む石」がこれまでで最も強い光を放った。それはもはや光ではなく、僕の意識を飲み込む奔流だった。

――映し出されたのは、僕の知らない「真実の記憶」。

そこは、冷たい金属と電子音に満たされた、宇宙船の一室だった。生命維持装置に繋がれ、静かに眠っている一人の白髪の老人。瘦せこけた腕には、無数のチューブが繋がれている。

かつて、彼は愛する家族――妻と、息子と、そして生まれたばかりの孫娘を、惑星間航行中の事故で一度に失った。たった一人だけ生き残った彼は、その耐え難い孤独と喪失感から逃れるため、自らの脳を演算装置に接続し、最も幸せだった頃の記憶をベースにした仮想現実《メモリア・ガーデン》を構築したのだ。

完璧な家族。永遠に続く穏やかな日々。

その仮想現実の中で、彼は「アキト」という若き日の自分の姿となり、失ったはずの絆を追体験していた。

ミオも、父も、母も、優しい祖母も。全ては、彼の記憶と、「こうあって欲しかった」という渇望が生み出した、彼自身の自己の分身だった。

そして、今、生命維持装置の中で眠るその老人こそが――遠い未来を生きる、本当の僕の姿だった。

世界中で起きていたソウルリンクの消失は、現実世界の僕の生命活動が限界に近づいていることを知らせる、システムからの緊急アラートに他ならなかった。

第六章 ただいま

目の前にある巨大な枯れ木、「起源の樹」。それは、現実世界で弱り果てた僕自身の、枯れかけた心臓のメタファーだった。そして、この白銀のルーツは、僕がこの仮想世界に囚われ続けるための、最後の生命線。

偽りの絆。作られた思い出。

それでも、ここで感じた温もりは本物だった。ミオの笑顔も、母の優しさも、父の力強さも、僕の心を確かに満たしてくれた。だが、それは過去の幻影。失われたものへの執着だ。

「もう、独りは嫌だ…」

僕は呟いた。もう、この完璧な孤独の箱庭に逃げ込むのは終わりにする。

不完全で、喧嘩もして、でも、確かに温かかった、失われた家族との「本当の記憶」。そして、まだ残されているかもしれない、未来の「本物の絆」。それと向き合うことを決めた。

僕は起源の樹――僕自身の心臓――に向かって、そっと手を伸ばした。

「みんな、ありがとう」

感謝の言葉を口にすると、白銀のルーツは静かに樹の中へと吸い込まれていった。世界が真っ白な光に包まれる。ミオや両親の笑顔が、光の中で最後に僕に微笑みかけた気がした。

――ピ、ピ、ピ、と無機質な電子音が響く。

重い瞼をゆっくりとこじ開けると、見慣れない白い天井が目に入った。身体は鉛のように重く、声も出ない。

視線を彷徨わせると、僕のベッドの傍らで、一人の若い女性が心配そうに僕の手を握りしめていた。その潤んだ瞳には、見覚えのある面影が宿っていた。

「おじいちゃん…! よかった、気がついたのね…!」

ああ、そうか。彼女は、事故の記憶にはなかった、僕の息子夫婦の娘。僕の、孫娘。

僕は、この永い眠りの中でさえ、一人ではなかったのだ。

掠れた声で、全生命を振り絞るように、僕は呟いた。

「…ああ、ただいま」

力なく握り返したその手の温もりは、仮想世界で感じたどんな絆よりも、不器用で、しかし、圧倒的にリアルだった。僕の胸の奥で、今まで見えなかった、新しくて確かな光の根が、ゆっくりと芽吹くのを感じた。失った過去の幻影ではなく、今ここにある温かい繋がりこそが、僕が本当に探し求めていた、魂の帰る場所だったのだ。