第一章 追憶の霧

ユイの家は、いつも静けさに包まれていた。それは、幼い頃に両親を交通事故で亡くし、残された祖母と姉のミオ、そしてユイの三人で生きてきたからかもしれない。しかし、その静けさの中には、家族の温かさとは異なる、冷え切った空白が横たわっていた。特に姉のミオとは、言葉を交わすことも稀で、常に深い溝を感じていた。ミオはいつも正しく、感情を表に出さず、まるで石像のように完璧だった。ユイは、そんな姉の存在が、息苦しくて仕方がなかった。

その夜、祖母が倒れた。かかりつけの病院に運ばれた祖母は、以前から患っていた心臓病の再発と診断され、医師からは「もって数ヶ月でしょう」と宣告された。ユイは病室の白い壁をぼんやりと見つめながら、これからどうなるのだろう、という漠然とした不安に襲われた。祖母がいなくなれば、この家にはミオと自分だけが残る。それは耐え難い孤独であり、同時に、姉から逃れられないという絶望でもあった。病室を出ると、ミオがロビーのベンチに座って、静かに泣いていた。その震える肩を見るたびに、ユイの胸には奇妙な悪意が湧き上がった。この人は、本当に祖母の死を悲しんでいるのか? それとも、私たちに残される遺産のことを考えているだけなのではないか?

家に帰ると、奇妙な現象がユイを待っていた。リビングの窓から差し込むはずの街灯の光が、どこかぼやけて見える。空気は湿度を増し、うっすらと白く霞んでいた。最初はただの湿気だと思った。しかし、その霧は徐々に家全体を覆い始め、廊下の向こうのミオの姿も、祖母の仏壇に供えられた菊の花も、まるで夢の中の光景のように曖昧になった。肌に触れると、ひんやりとして、どこか懐かしいような、それでいて深い悲しみを帯びた匂いがした。それは、何かが始まる合図だった。この霧は、祖母の容態が悪化して以来、毎晩のように現れるようになっていたのだ。

「また、霧だね」

ミオの声が、霧の中から聞こえた。その声は普段よりも幾分か柔らかく、しかしどこか諦めを含んでいるように聞こえた。

「気持ち悪い」ユイは冷たく言い放った。

「そうね。でも、これは、私たち家族の……」ミオはそれ以上言葉を続けず、霧の中に溶けていくように姿を消した。

この霧は、ただの自然現象ではない。ユイは本能的にそう感じていた。それは、家族の深い苦悩や別離の危機が訪れた時に現れる「追憶の霧」と呼ばれているものだと、祖母が昔、おとぎ話のように語ってくれたことを思い出していた。霧に触れると、関係性の根源にある「特定の記憶」が一時的に現実世界に投影される。そして、霧が最も濃くなった時、家族の誰か一人の存在が、その「特定の記憶」ごと霧の中に溶け込み、周囲の人間から忘れ去られてしまう、と。そんな馬鹿げた話、信じられるはずがない。だが、この肌を撫でる冷たい感触と、心臓を締め付けるような切ない匂いは、それが単なる空想ではないことを告げていた。ユイの胸には、ミオがこの霧の中に消えてしまえばいい、というどす黒い願いが渦巻き始めていた。

第二章 霧の中の断片

夜が更け、追憶の霧はさらに濃くなった。家の中はまるで乳白色のヴェールに包まれたようだった。ユイは自分の部屋のベッドに横たわり、天井を見つめていた。霧は部屋の中にも侵入し、窓の外の月明かりさえもぼやけさせていた。その時、ふと、視界の隅に、ゆらめく光の粒が見えた。それは、かつて家族が暮らしたリビングルームの情景だった。

小さなユイが、パステルカラーのクレヨンを握りしめ、画用紙に虹を描いている。隣には、優しく微笑む母と、その頭を撫でる父。そして、少し離れたところで、姉のミオが、絵本のページをめくっていた。記憶の中のミオは、今の冷たい姉とは全く違い、活発で、楽しそうに笑っていた。

「ミオねえちゃん、見て!」小さなユイが誇らしげに虹の絵を差し出す。

「すごい! ユイは絵が上手ね」ミオはユイの頭をくしゃくしゃと撫で、そう言って抱きしめた。温かい記憶。しかし、ユイはすぐに目を背けた。それは都合の良い幻想だ。今のミオは、そんな温かさとは程遠い人間だ。

その後も、霧はユイに様々な記憶の断片を見せた。公園のブランコで遊ぶ幼い姉妹、父の肩車に乗ってはしゃぐユイ、母が焼いたアップルパイの甘い香り。どれもこれも、幸せだった頃の記憶だ。それらは、まるで精巧なホログラムのように、触れることはできないが、そこに確かに存在しているように見えた。ユイはそれらの記憶を直視するのが辛かった。なぜなら、その中に今のミオの姿を見出せないからだ。あの事故以来、ミオは変わってしまった。厳しく、冷たく、ユイにとって理解できない存在になった。

祖母の容態は日ごとに悪化していった。病院からの連絡も頻繁になり、ミオはほとんどの時間を病院で過ごすようになった。ユイは家で一人、霧に包まれながら、祖母の遺産の話を耳にするたびに、ミオが祖母の死を心待ちにしているのではないか、と疑心暗鬼になった。ミオは無口で感情を表に出さないため、その心の内を推し量ることができない。それが、ユイの不信感をさらに増幅させた。

ある夜、ユイがリビングで本を読んでいると、霧の中にまた新たな記憶が投影された。それは、両親が事故で亡くなる直前の出来事だった。

雨が降る夜、父が運転する車の中。後部座席には小さなユイとミオ。

「お父さん、あのカーブ、危ないよ」ミオの声がする。

「大丈夫だ、ミオ。お父さん、慣れてるから」父は笑って答える。

しかし、その時、ユイが突然、シートベルトを外して「おもちゃを拾って!」と叫んだ。父がユイの方を振り向いた、その一瞬だった。タイヤが滑り、車は制御を失った。

ユイは息を呑んだ。あの事故の記憶は、ユイの中で曖昧で、恐ろしいだけのものだった。しかし、霧が映し出したのは、自分が、自分の軽率な行動が、事故のきっかけを作ったかもしれないという事実だった。その瞬間、ユイは言いようのない罪悪感に襲われた。だが、すぐにその感情を否定した。違う、私はただのおもちゃが欲しかっただけだ。悪いのは、前を見ていなかった父と、止めてくれなかった母だ。そして、あの時、私を助けようとしなかったミオだ。

ユイの心の中で、ミオへの憎しみがさらに深く根を張った。霧が映し出す幸福な記憶も、事故の断片も、すべてがミオの冷たさを際立たせるだけのように思えた。早く、この霧が終わればいい。そして、ミオという存在が、この家から、この世界から、忘れ去られてしまえばいいのだ。ユイは、心の底からそう願っていた。その願いは、霧をさらに濃く、白く、深くしていった。

第三章 消える存在、現れる真実

霧は限界まで濃くなっていた。家の中は完全に白に染まり、数メートル先も霞んで見えない。ユイはリビングのソファに座り、まるで水中にいるかのような浮遊感を覚えていた。呼吸をするたびに、湿った冷気が肺を満たす。もうすぐ、何かが終わる。ユイは、その予感に怯えながらも、ミオが忘れ去られることを望む心の声に抗えなかった。

その時、霧の中に、これまでで最も鮮明な記憶の投影が現れた。それは、両親が亡くなった事故の日の夜だった。病院の待合室。幼いミオが、両親の死を告げられ、呆然と立ち尽くしている。その隣には、まだ幼すぎて何も理解できていないユイが、ただミオの服の裾を掴んでいた。

「ミオ、ユイちゃんには、まだ何も言わないで」祖母の声が聞こえた。「あの子が知ったら、きっと自分を責める。お父さんもお母さんも、ユイちゃんのことを心から愛していた。あの子のせいじゃない」

ミオは涙を拭い、祖母の言葉に頷いた。

「私が、守ります」ミオはそう言って、幼いユイを強く抱きしめた。

その瞬間、ユイは全身に電撃が走ったような衝撃を受けた。あの事故の日、ミオは、ユイを守るために、どれほどの覚悟をしたのか。そして、ユイの無邪気な一言が事故の一因であったことを、ミオはずっと一人で抱え込んできたのだ。あの完璧で冷たい姉の姿は、ユイに罪悪感を抱かせないための、ミオなりの自己犠牲の現れだったのだ。ユイは膝から崩れ落ちた。自分は、ずっと間違っていた。ミオの優しさを、愛を、その犠牲を、全く理解していなかった。

さらに、霧は別の記憶を映し出した。それは、ユイとミオが成長する過程での、祖母とミオの密談だった。

「ユイの心の傷は深い。このままでは、あの罪悪感に押しつぶされてしまう」祖母がミオにそう告げている。「追憶の霧の力を借りよう。あの子の心から、あの日の記憶を封印する」

ミオは苦しそうに顔を歪めた。「でも、おばあちゃん……それって、ユイから、両親との大切な一部を奪うことになるんじゃないですか?」

「今はそれが最善なのだ。記憶を封印することで、一時的にユイはあの日のことを忘れ、新しい人生を歩める。その代償として、私たち二人の存在が、ユイにとって不鮮明になるかもしれないが……」

祖母とミオは、ユイの心を救うために、あの日の記憶をユイから消し去り、その代償として、ユイの中で自分たちの存在が曖昧になることを受け入れていたのだ。ユイが感じていたミオへの「疎外感」は、ミオが意図的に作り出した距離ではなく、祖母とミオがユイを守るために払った犠牲の結果だった。そして、祖母の病気もまた、この「追憶の霧」の力を長く使い続けたことによる、心身への大きな負担が原因だったのだ。

ユイは、喉から血がにじみ出るほどの絶叫を上げた。自分がどれほど浅はかで、身勝手だったか。ミオの完璧さは、ユイを守るための鎧だった。祖母の病気は、ユイの心の傷を癒すための代償だった。そして自分は、そんな二人の愛と犠牲の上に立ち、ミオが消えることを願っていた。

その時、霧の真ん中に、祖母の姿がはっきりと浮かび上がった。しかし、それはかつての祖母ではなく、今にも消え入りそうな、半透明の光の粒でできていた。

「ユイ、ミオ…」祖母の声が、霧の中で響く。「あなたたちは、私の宝物。ずっと、そうだった」

祖母は、弱々しいながらも、満面の笑みを浮かべていた。その笑顔は、ユイが知る中で最も温かく、そして、最も悲しいものだった。

「私が…、私が、霧の中に…」ユイは言葉を絞り出す。「私がミオを消してほしいと願ったから…」

祖母は首を横に振った。「いいえ、ユイ。これは、私が選んだこと。あなたたちの間の真実を、今こそ知ってほしいから。私が忘れ去られることで、あなたたちの記憶の封印は解かれる。そして、あなたたちは、本当の家族として、再び歩み始めることができる」

ユイの視界が涙で歪んだ。祖母は、あえて忘れ去られることを選んだのだ。ユイとミオの間に横たわる、偽りの平和を打ち破るために。

霧が、祖母の体をゆっくりと飲み込んでいく。祖母の笑顔が、光の粒となって空中に舞い上がり、そして、完全に消え去った。何も、残っていなかった。祖母の匂いも、声も、温もりも。家の中に充満していた追憶の霧は、祖母の最後の光と共に、静かに、完全に晴れていった。リビングの窓からは、凍えるような冬の月明かりが、何事もなかったかのように差し込んでいた。

第四章 霧晴れて、絆の光

霧が完全に晴れた後、ユイとミオは、ただ立ち尽くしていた。そこには、祖母の姿はなかった。祖母の存在は、まるで最初からなかったかのように、家の中からも、ユイの心からも消え去っていた。しかし、祖母が消える直前に解き放った「記憶の封印」が、ユイの心に、これまで知らなかった真実の奔流を解き放っていた。

あの事故の夜。幼いユイが、父に「おもちゃを拾って」とせがんだこと。父がユイの方を振り向いた瞬間に、車が制御を失ったこと。そして、その現場で、まだ幼かったミオが、両親の死の衝撃の中で、ユイが自分を責めないように、真実を隠すことを決意したこと。その全てが、鮮明に、まるで昨日のことのように思い出された。祖母が、ユイの心の負担を軽減するために、追憶の霧の力を借りて、その記憶を封印したことも。

ユイは、泣き崩れた。

「ミオねえちゃん…ごめんなさい…」ユイは、絞り出すような声で言った。「私、ずっと、ねえちゃんのこと、恨んでた。冷たいって…」

ミオは、無言でユイの隣に座り、震える手で、ユイの頭を撫でた。その手は、冷たかったけれど、ユイには、そこから溢れるような温かさが感じられた。

「ユイ…」ミオの声が、震えていた。「私は、ただ、ユイを、守りたかった」

ミオの目から、大粒の涙が溢れ落ちた。あの、いつも完璧で、感情を表に出さなかった姉が、今、ユイの前で、声を上げて泣いていた。ユイは、初めて、ミオの心の奥底に隠されていた、深い悲しみと、そして、途方もない愛情に触れた気がした。ミオの完璧さは、ユイを守るための鎧であり、その冷たさは、ユイに罪悪感を抱かせないための、ミオなりの優しさだったのだ。

祖母が消えたことへの悲しみは、言葉にできないほど大きかった。しかし、その犠牲が、ユイとミオの間の分厚い壁を打ち破り、真の家族の絆を取り戻すきっかけとなったことも、また事実だった。祖母は、自らが忘れ去られることで、二人の娘が、隠された真実と向き合い、本当に大切なものを取り戻すことを願っていたのだ。

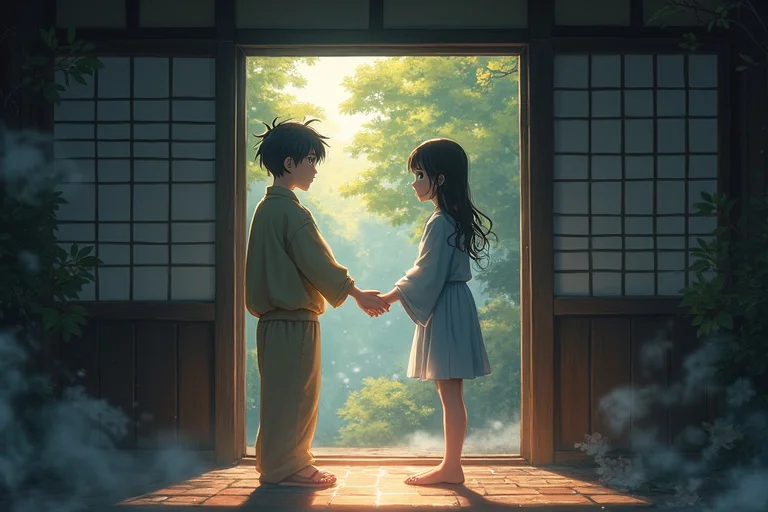

朝が訪れる頃には、ユイとミオは、抱きしめ合いながら、互いの涙を拭っていた。家の中には、もはや追憶の霧の痕跡はなかった。ただ、冬の朝の澄んだ光が、リビングに差し込んでいた。祖母の存在は消えたけれど、その愛と犠牲の記憶は、二人の心に深く刻み込まれていた。ユイは、過去の罪悪感と向き合い、ミオへの感謝と愛情を胸に、新しい人生を歩むことを決意した。

祖母の思い出が消えた世界で、ユイとミオは、再び二人で生きていく。それは、寂しくて、悲しいことかもしれない。しかし、ユイは知っていた。祖母が教えてくれた、真の家族の絆は、どんな悲しみも乗り越え、二人を強く結びつける光になるだろうと。霧の残響は、心の奥底で、永遠に響き続ける。それは、忘れ去られた愛の証であり、新たな始まりの合図でもあった。ユイとミオは、互いの手をしっかりと握り、静かに、そして力強く、新しい朝を迎えた。