第一章 古井戸の囁き

故郷の風は、いつもどこか埃っぽく、そして湿り気を帯びていた。実家へと続く坂道を登りながら、美桜は27年の人生で初めて、この風の中に混じる異質な気配を感じ取っていた。母が倒れたという連絡を受けて、東京での忙しない日々を切り上げ、急遽帰省したのだった。駅からの道すがら、見慣れたはずの街並みが、まるで一枚薄いベールを纏ったかのように、どこか遠く感じられる。

実家は築50年近い木造の平屋で、庭には苔むした石灯籠と、今は使われていない古井戸があった。子供の頃、あの井戸の周りには近づくなと厳しく言い聞かされていた。底が見えない暗闇に、得体の知れない恐怖を感じていたが、同時に何かに惹かれるような不思議な感覚もあった。今回、美桜はその古井戸に、以前にはなかったような、強い既視感を覚えた。まるで、ずっと以前から、自分がその井戸の一部であったかのように。

母は脳梗塞で倒れ、一命は取り留めたものの、意識が混濁した状態が続いていた。父は憔悴しきっており、大学の研究室で助手をしている弟の悠人(ゆうと)も、いつになく沈んでいた。食卓を囲んでも会話は少なく、重苦しい空気が漂う。まるで家族全員が、何か大きな秘密を抱え込み、その重さに押しつぶされそうになっているかのようだった。

その夜、美桜は夢を見た。幼い頃の自分。薄暗い井戸の底から、囁くような声が聞こえる。「約束よ……忘れちゃだめ…」。その声は、自分自身の声のようでもあり、まるで知らない誰かの声のようでもあった。はっきりと内容は思い出せないが、ひどく重要な「約束」だったことだけは分かった。その声に手を引かれるように、美桜は井戸の底へと誘われていく。冷たい水が頬を撫で、暗闇の中で何かが光る。それは、井戸の底に沈む、奇妙なペンダントだった。

ハッと目を覚ますと、全身から冷や汗が噴き出していた。夢だ。しかし、枕元に置いていたはずのコップが、床に落ちて割れている。美桜は鳥肌が立つほどの恐怖を感じた。家族が眠る静寂の中、かすかに「約束」という声が、どこか遠くで響いたような気がした。

第二章 アルバムの空白

翌朝、美桜は夢と割れたコップの件を父と悠人に話したが、二人は顔を見合わせるだけで、何も言わなかった。父はただ「疲れているんだ、美桜」とだけ言い、悠人は美桜の肩を軽く叩いた。その反応は、まるで美桜を落ち着かせようとしているかのようで、かえって疑念を深めさせた。

美桜は母の病室で看病にあたった。意識はまだ戻らないが、時折、苦しそうに何かを呟く。その言葉の中に、再び「約束……ごめんなさい……」という単語が混じっているのを、美桜は聞き逃さなかった。母の傍らで、何気なく美桜は bedside table の引き出しを開けた。そこには、埃を被った古いアルバムが一冊、押し込まれるように置かれていた。

アルバムをめくる。幼い頃の自分、父、母、そしてまだ幼い悠人。懐かしい写真の数々に、美桜は心が和んだ。しかし、あるページで美桜の手が止まる。そこには、自分が生まれる前の日付が記された写真があった。写っているのは、若い父と母。そして、二人の間に立つ、一人の幼い女の子。その子は、美桜と瓜二つだった。同じ色の髪、同じ形をした瞳、同じ笑顔。しかし、それは美桜ではない。美桜が生まれたのは、この写真の数年後だ。写真の下には、達筆な文字で「さくら」と記されていた。

心臓が大きく脈打った。美桜はアルバムを閉じ、すぐに父の元へと向かった。「お父さん、この子、誰?」美桜が震える声で尋ねると、父は写真を見た途端、顔から血の気が引いた。悠人もそれを見て、苦しそうに視線を逸らした。

「ああ、それは……昔のアルバムだ。気にすることじゃない。」父は写真を奪うように取り上げ、アルバムを閉じようとした。

「気になるわよ! 私にそっくりじゃない! 誰なの? 姉がいたの? なんで今まで何も教えてくれなかったの?」

美桜の問いに、父はただ俯き、「もう、その話は聞かないでくれ」と、絞り出すような声で言った。悠人も美桜の腕を掴み、「姉さん、やめよう」と懇願する。

美桜は、家族が何か重大な秘密を隠していることを確信した。その秘密が、母の病と、そして自分が見た奇妙な夢、さらに古井戸の囁きと繋がっているのではないか。美桜は、真相を探ることを決意した。まず、彼女が向かったのは、あの古井戸だった。

第三章 境界を越える魂

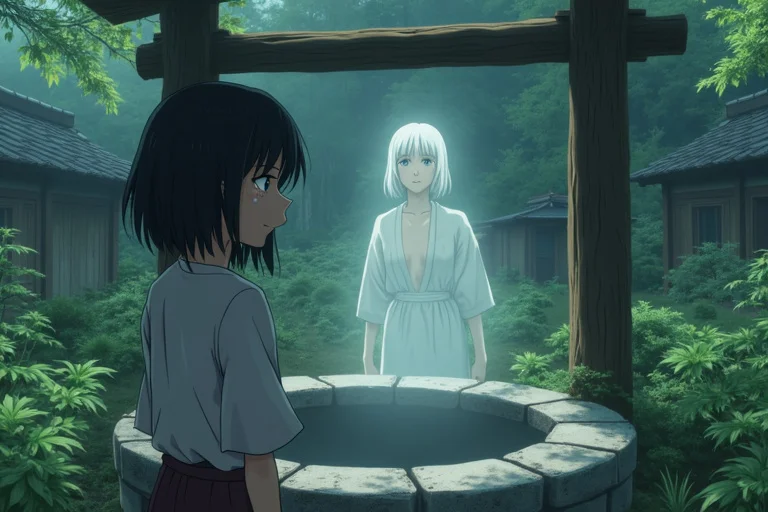

美桜は、幼い頃から禁止されていた古井戸に近づいた。湿った土の匂い、錆びた鉄蓋の冷たさ。夢で見たペンダントの光景が脳裏に蘇る。井戸の縁に手を触れると、冷たい感触が指先に伝わり、まるで何かがそこに宿っているかのように、微かな振動を感じた。

「さくら…」美桜は、アルバムに写っていた女の子の名前を呟いた。その瞬間、井戸の底から、再びあの囁くような声が聞こえた気がした。「約束……もうすぐよ……」。

美桜は家に戻り、母の部屋を改めて調べた。父や悠人には内緒で、隅々まで探す。そして、化粧台の裏に隠された小さな引き出しを見つけた。鍵はかかっていなかった。開けると、中には埃を被った古い革製の手帳と、夢で見たものとそっくりな、井戸の底を模したような奇妙なペンダントが入っていた。ペンダントは、小さなガラス玉の中に、星屑のようなものが閉じ込められているようだった。

手帳は、母の筆跡で書かれていた。最初のページには、美桜が生まれた頃の日付が記され、その下には判読しにくい文字で「さくら」という名前が何度も繰り返されていた。そして、「約束」「魂の交換」「時間を繋ぐ者」といった言葉が、乱雑に、そして切迫した様子で綴られていた。ページを読み進めるにつれて、美桜の心臓は激しく打ち鳴らされた。

手帳には、信じられないような物語が記されていた。美桜が生まれる数年前、父と母には「さくら」という、美桜と瓜二つの娘がいた。しかし、さくらは重い病に侵され、若くして命を落とす運命にあった。絶望した両親は、さくらを救うため、古井戸に古くから伝わる「境界の儀式」という禁忌に触れてしまう。それは、井戸を通じて「時間を繋ぐ者」と契約し、未来の魂と現在の魂を交換するというものだった。

母は、未来に生まれるはずだった第二子の魂(つまり美桜自身の魂)と、現在のさくらの魂を交換する「約束」を交わしたのだ。さくらの命を救うため、母は美桜の魂を過去へと送り込み、さくらの身体に宿らせた。そして、代わりにさくらの魂は、未来の美桜の肉体に宿る運命となった。しかし、その「約束」には期限があった。さくらの魂が未来の美桜の肉体に宿れるのは、一定の期間だけであり、その期限が来たとき、魂は再び入れ替わる。

つまり、美桜の肉体に宿っていたのは、美桜自身の魂ではなく、病で亡くなる運命にあった「さくら」の魂だったのだ。そして、美桜が幼い頃に交わした「約束」とは、魂の入れ替わりの時期が来たら、元の魂へと戻るという、運命の契約だった。母が倒れたのは、その「約束の時」が迫っている証拠であり、母は、再びさくらの魂が美桜の身体から去ってしまうことを恐れ、苦しんでいたのだ。

美桜は、自分自身が「借り物の命」であったという事実に直面し、存在意義を根底から揺るがされた。自分は誰なのか。家族が自分を愛しているのは、過去のさくらの面影なのか、それとも現在の自分なのか。手帳を握りしめた手は、震えが止まらなかった。

第四章 選択の淵で

真実を知った美桜は、深い絶望と混乱に打ちのめされた。これまでの人生、美桜として生きてきた記憶、喜び、悲しみ、すべてが偽りだったのか。家族の温かい眼差しも、その根底には「さくら」という存在があったのか。怒りが込み上げ、同時に深い悲しみが美桜を襲った。

美桜は父と悠人を呼び出し、手帳を突きつけた。「これ、どういうことなの? 私って、一体誰なの…?」

父は美桜の前に跪き、涙ながらに語った。「美桜…本当に申し訳ない。あの時、私たちはさくらを失うのが怖くて…愚かな選択をした。でも、私たちは、お前を…美桜を、心から愛してきたんだ。さくらの面影を追っていたわけじゃない。お前が、お前として生きてくれることが、私たちの喜びだったんだ…。」

悠人もまた、苦しそうに告白した。「姉さん、僕もずっと知っていた。でも、姉さんが傷つくのが怖くて、言えなかった。でも、僕にとって姉さんは、誰がどんな魂であっても、僕の大切な姉さんだ。一緒に過ごした時間は、嘘じゃない。」

二人の言葉は、美桜の心の奥底に、微かな光を灯した。家族の愛は、血縁や魂の連続性だけではない。共に過ごした時間、共有した感情、そして未来への希望によって築かれるものなのだと。

美桜は再び、母の病室へ向かった。母はまだ意識不明の状態だったが、美桜が手を握ると、微かに指を動かした。そして、かすれた声で「私の、私の美桜…」と呟いた。それは、アルバムに記された「さくら」という名前ではなく、今、この場にいる美桜の名前だった。母は、自分を「美桜」として認識し、愛してくれている。その事実に、美桜の胸に温かいものが込み上げた。

しかし、「約束の時」は迫っていた。手帳には、満月の夜に「境界が薄れる」と記されていた。その夜、美桜は古井戸へと導かれるように向かっていた。井戸の淵に立つと、満月が井戸の底を照らし、水面が神秘的に輝いていた。そして、井戸の底から、透き通るような声が聞こえた。それは、美桜自身の声であり、しかしどこか違う、もう一人の自分の声だった。

「お父さんとお母さんを、お願い…私の分まで、守ってあげて…」

それは、「さくら」の魂からのメッセージだった。彼女は、自らの命が尽きる運命を受け入れ、両親のために未来の魂と入れ替わることを選んだのだ。そして、美桜の肉体で生きてきた時間の中で、家族への深い愛情を育んできた。彼女は、美桜の魂が家族と共に生き続けることを願っていたのだ。

美桜は、魂の入れ替わりという究極の選択を迫られた。過去の「さくら」として、本来の運命を受け入れるか。それとも、「美桜」として、家族の愛と希望を背負い、新たな未来を切り開くか。

第五章 永遠の家族

美桜は、古井戸の水面に映る満月を見つめながら、深く息を吸い込んだ。「さくら」の魂は、美桜の中に確かに息づいていた。家族を深く愛し、その幸せを願う、純粋な心。それは、美桜自身の心と、もはや区別がつかないほどに融合していた。美桜は、過去の魂に別れを告げるのではなく、その愛と記憶を自分の一部として受け入れることを選んだ。

「さくら、ありがとう。貴女の代わりに、私が家族を守る。そして、貴女が私にくれた命を、精一杯生きる。」

美桜がそう心の中で呟いた瞬間、古井戸の水面が静かに波立ち、ガラス玉のペンダントが、胸元で温かく光を放った。それは、過去の魂が美桜の選択を受け入れ、安らかに解放された証のようにも、あるいは美桜の魂と完全に融合し、新たな存在へと昇華した証のようにも思えた。境界は曖昧になり、美桜は自分自身の存在が、過去と現在、そして未来を繋ぐ新たな「家族の絆」そのものであることを悟った。

翌朝、母の病状は奇跡的に回復に向かっていた。数日後には意識も戻り、美桜の手を握り、「美桜…」と、はっきりとした声で呼んだ。その瞳には、かつて美桜を縛っていた秘密の影はなく、ただ深い愛情と、安堵の光が宿っていた。

家族は、古井戸の秘密を分かち合ったことで、より深く結びついた。父は過去の過ちを悔い、美桜への感謝と謝罪を繰り返した。悠人もまた、秘密を共有する家族の一員として、美桜と共に母を支えた。美桜は、自分が誰であるかという問いに対する答えを見つけた。それは、血縁や魂の連続性だけではない。家族の歴史、彼らが注いでくれた愛、そして美桜自身が選んだ未来によって形作られた、唯一無二の存在としての「美桜」。

実家での滞在を終え、東京に戻る日。美桜は古井戸の周りに、色とりどりの花を供えた。井戸の底からはもう、あの囁きは聞こえない。だが、心の中には、家族の深い愛と、そして「さくら」の魂が託してくれた温かい光が、確かに息づいていた。

新たな家族写真には、笑顔の美桜が真ん中に立っている。それは、過去の誰かの面影ではなく、今を生きる、美桜自身の確かな笑顔だった。彼女は、過去の悲しみを受け入れ、それを力に変え、未来へと歩み出す。家族の愛は、時に境界を越え、形を変えながらも、永遠に紡がれていくのだと、美桜は知った。