第一章 色褪せる理想

僕の家族は、完璧だった。

朝の光が窓辺に差し込むと、母さんはいつも優しい香りのハーブティを淹れてくれる。その湯気は、まるで祈りのように静かに立ち上り、部屋の空気を柔らかく満たした。父さんは、僕が作った歪な木彫りの鳥を、書斎の一番目立つ場所に飾り、「お前の手は、世界を創る手だ」と、節くれだった大きな手で僕の頭を撫でてくれる。そして妹のミナ。彼女の笑い声は、家の中心で輝く「家族の記憶の結晶」そのものだった。鈴を転がすような声が響くたび、結晶は虹色の光を増し、壁に幸せの残像を揺らめかせた。

この世界では、誰もが「記憶の欠片」を拾い集め、自らの手で家族を編み上げる。血の繋がりという古臭い概念はとうに忘れ去られ、魂が求め合った最も強い絆だけが、美しい結晶となってその家の中心に灯るのだ。僕たちの結晶は、街でもひときわ大きく、澄んだ輝きを放っていると評判だった。それは僕の誇りであり、世界の全てだった。

しかし、その完璧な世界に、微かな亀裂が入り始めたのはいつからだっただろうか。

街の広場を歩けば、あちこちで結晶の輝きが揺らいでいるのが見えた。ある家の結晶は、濁ったガラス玉のように光を失い、またある家の結晶は、音もなくひび割れ、人々は恐慌に陥っていた。彼らは口々に囁き合った。「血縁」という、誰も意味を知らない言葉を。まるで遠い昔に聞いた子守唄の断片を思い出すかのように、その言葉は人々の潜在意識に不穏な影を落とし始めていた。

その日、家に帰ると、ミナが僕を見上げて言った。

「お兄ちゃん、あのね、昨日の夜、知らない女の子の夢を見たの」

彼女の大きな瞳が不安げに揺れる。

「泣いてたわ。『お母さん』って言いながら。でも、その子、なんだか私にそっくりだった」

僕はミナの小さな肩を抱き寄せた。「悪い夢を見ただけだよ」と囁きながら、家の中心にある結晶に目をやった。いつもは虹色に満ちていたその輝きが、ほんのわずかに、しかし確実に色褪せていることに、僕は気づいてしまった。完璧だったはずの家族の肖像画に、見知らぬ誰かが滲み始めているような、不気味な感覚が背筋を這い上がった。

第二章 血のしずく

崩壊は、音もなく、しかし急速に進行した。

街角で、ついに最初の結晶が砕け散る瞬間を、僕は目撃してしまった。それはまるで張り詰めた氷が太陽に溶かされるように、眩い光を放ったかと思うと、次の瞬間には塵となって消え失せたのだ。後には、ただ一つ。透明で、温度を持たない一滴の液体が、石畳の上に残されていた。人々はそれを「血のしずく」と呼んだ。

結晶を失った家族は、狂乱した。父親だと思っていた男に見向きもせず、母親だと信じていた女を突き飛ばし、見知らぬ通行人の腕を掴んでは「あなた、私の子供でしょう?」と泣き叫ぶ。築き上げてきた絆という名の砂の城が、一斉に波に攫われていく光景だった。仮想の家族が解体され、人々は存在しないはずの「本当の家族」という幻影を追い求め始めた。

僕は、その混沌から逃れるように路地裏に駆け込んだ。足元に、先ほど消えた結晶の残滓である「血のしずく」が、星屑のようにきらめいている。まるで生き物のように、それは僕を誘っていた。僕は吸い寄せられるように膝をつき、震える指先でその冷たいしずくに触れた。

瞬間、僕の意識は奔流に呑まれた。

知らない男女の笑い声。古い木造の家。揺りかごを覗き込む優しい眼差し。赤ん坊の小さな手が、差し出された指を力一杯握りしめる。それは「記憶の欠片」から作られた絆とは全く違う、もっと根源的で、抗いがたい温もりを持った繋がりだった。嗅いだことのない乳の匂い。肌を撫でる柔らかな産着の感触。五感を揺さぶる未知の記憶の洪水に、僕は立っていることさえできなくなった。これが、「血縁」というものの記憶なのだろうか。しずくが指先から消えると同時にビジョンは途切れ、僕は荒い息を吐きながら、ただアスファルトに手をついていた。

第三章 崩れる家族

僕の家の結晶もまた、その輝きを急速に失っていった。

完璧だったはずの家族の輪郭が、日に日にぼやけていく。

母さんは、ハーブティを淹れる手を止め、窓の外を虚ろな目で見つめる時間が増えた。その横顔には、僕の知らない深い疲労が刻まれている。一度だけ、彼女が「あの子は、今頃どうしているかしら」と呟くのを聞いた。僕のことではない、誰か別の子供を想う声だった。

父さんは、書斎に籠ることが多くなった。僕が作った木彫りの鳥はいつの間にか脇に追いやられ、代わりに古びた一枚の写真を、苦悶の表情で眺めている。僕が声をかけると、彼は苛立ちを隠さずに「一人にしてくれ!」と怒鳴った。僕を守ってくれた力強い腕は、今は扉を固く閉ざしている。

そして、ミナ。

彼女は、僕を怯えた目で見つめるようになった。僕が手を差し伸べると、ビクリと肩を震わせて後ずさる。彼女の無邪気な笑顔は消え、その瞳には見知らぬ少女の悲しみが宿っていた。

「あなたは、誰?」

ある晩、彼女はそう呟いた。その言葉は、僕たちの世界を繋ぎとめていた最後の糸を断ち切る刃となった。

その瞬間だった。

家の中心でかろうじて光を保っていた結晶に、大きな亀裂が走った。耳を塞ぎたくなるような甲高い音と共に、それは粉々に砕け散り、光の粒子となって霧散した。

「お母さん……会いたいよ……」

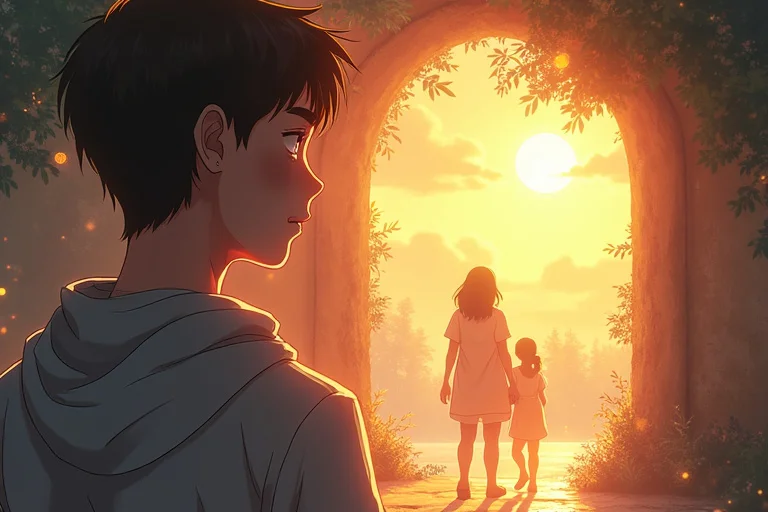

ミナは、僕ではない誰かを呼びながら、家を飛び出していった。暗闇に消えていく小さな背中を、僕は追いかけることさえできなかった。

静まり返った部屋。残されたのは、ひんやりとした「血のしずく」だけだった。それはミナが残した、彼女の本当の渇望の痕跡。僕は床に崩れ落ち、震える手でそのしずくを掬い上げた。ミナの記憶が、僕の魂に流れ込む。見知らぬ女性の腕の中で、幸せそうに眠る赤ん坊のミナ。そして、その母親から引き離され、記憶の欠片だけを手に彷徨う幼いミナの姿。彼女はずっと、本当の母親を探していたのだ。僕が与えた理想の家族という檻の中で、ずっと。

僕の能力は、家族を幸せにするものではなかった。ただ、彼らの本当の願いを、僕の理想で塗り潰していただけだったのだ。

第四章 記憶の編み手

世界から、全ての「家族の記憶の結晶」が消え去った。人々は血縁という新たな羅針盤を手に、しかし当惑しながら、本当の家族を探す旅を始めた。それは再会と、そして永遠の別離が入り混じる、混沌の時代の幕開けだった。

僕の家には、もう誰もいない。父さんも母さんも、それぞれの血の記憶に導かれ、僕の前から去っていった。がらんとした部屋の中央、かつて結晶があった場所に、一つだけ、小さな「血のしずく」が残されていた。それは、誰のものでもない。僕自身のしずくだった。

僕はそれに触れる。これが、最後の記憶。

そして、僕は全てを思い出した。

遥かな太古。世界は血の繋がりによって支配され、それ故に人々は愛憎と争い、そして別離の悲しみに喘いでいた。親を失う子、子を失う親。その無限の悲しみの連鎖を断ち切ることを願った存在がいた。それが、僕だった。最初の、僕。

僕は人々の記憶から「血縁」という概念を抜き取り、封印した。そして代わりに、誰もが傷つくことなく、理想の家族を自由に創り出せる「仮想の家族」というシステムを世界に与えた。僕は、この世界の創造主であり、記憶の編み手だったのだ。

僕が持つ「知覚を書き換える能力」は、人々を幸福にする魔法ではなかった。それは、システムの綻びを修正し、人々が血縁の記憶を思い出しそうになるたびに、それを「理想の仮想家族」という偽りの幸福で上書きするための、呪いのような力だった。

皮肉なことに、血縁を封じた僕自身が、心の底で誰よりも強い「家族」への渇望を抱いていた。その強すぎる想いが、僕に理想の家族を創らせ、そしてその理想化された彼らとの強い絆が、逆にシステムの根幹を揺るがし、封印されていた血縁の記憶を呼び覚ますトリガーとなってしまったのだ。

全ては、僕が始めた物語だった。そして、僕が終わらせた物語でもあった。

静寂の中、僕は一つの曖昧な記憶だけが、どうしても書き換えられずに残っていることに気づく。それは、僕が誰かの「子」であったという、温かい手のひらの感触と、優しい子守唄の微かな響き。僕が唯一持っていた、本物の家族の記憶。

世界は、血縁という真実を取り戻した。それは新たな悲劇を生むかもしれない。偽りの理想郷のほうが、幸せだったのかもしれない。答えは、まだ見つからない。

だが、僕は立ち上がった。がらんどうになった家を出て、混沌の広がる世界へと歩き出す。今度こそ、理想を押し付けるのではなく、ただ探すために。僕自身の、たった一つの、本当の家族を。

僕の旅は、今、始まったばかりだった。