第一章 黒い蕾

僕、水島樹(みずしま いつき)の家族は、静かだ。それは嵐の前の静けさではなく、底に澱んだ水のような、波紋一つ立たない静けさだった。父は遅くまで帰らず、母は笑顔の仮面を貼り付け、高校生の妹はイヤホンを耳への扉にしている。食卓に会話が上ることは稀で、食器の触れ合う音だけが気まずく響いていた。

僕たちの住むこの街では、どの家のリビングにも「共鳴草(きょうめいそう)」という奇妙な植物が置かれている。家族の温かい言葉や笑い声を養分に、色とりどりの花を咲かせるという、情緒的なバロメーター。近所の家の窓からは、陽光のような黄色の花や、澄んだ空色の花が誇らしげに咲いているのが見えた。それは家庭の幸福を可視化した、一種のトロフィーのようだった。

けれど、我が家の共鳴草は違った。僕が物心ついた頃から、それは固く口を閉ざした緑色の蕾のまま、ただの一度も綻んだことがなかった。まるで、この家の沈黙を体現するかのように。僕はいつしか、その蕾に自分たちの姿を重ね、諦めと共に眺めるようになっていた。変化など、起こるはずがないのだと。

その日の朝までは。

大学へ向かう準備をしていた僕の目に、信じられない光景が飛び込んできた。リビングの窓辺に置かれた共鳴草。昨日まで固い蕾だったはずのそれが、一夜にして、花を咲かせていたのだ。

しかし、それは僕が知るどんな花とも違っていた。花弁は、光を一切反射しない、夜の闇を塗り固めたような漆黒。ベルベットのような質感でありながら、触れれば指が吸い込まれてしまいそうな、不吉なほどの深い黒。花の中心からは、まるで墨を垂らしたかのように、黒い雫がゆっくりと、一滴、また一滴と受け皿に落ちていた。

「なに、これ……」

思わず声が漏れた。背後を通りかかった母に「どうしたの?」と声をかけられる。僕は黒い花を指さした。

「母さん、これ……共鳴草が……」

母は一瞬だけそれに目をやったが、すぐに興味を失ったように微笑んだ。「あら、咲いたのね。珍しい色じゃない。さ、樹、早くしないと遅刻するわよ」

その反応は、あまりに淡白で、どこか不自然だった。まるで、その異様さを見て見ぬふりをしているかのように。出がけにリビングを覗いた妹も、一瞥して「キモっ」と呟いただけ。父に至っては、気づいてすらいないようだった。

誰も、この花の異常性に本気で向き合おうとしない。それは、我が家の問題そのものだった。見て見ぬふりをする。気づかないふりをする。そうやって、僕たちは平穏を偽装してきた。

だが、この黒い花は、もはや無視できない叫び声を上げているように思えた。それは僕たちの偽りの平穏を突き破り、隠された何かを暴き出そうとしている、不気味な狼煙だった。僕は、その黒い花弁の奥に、家族の誰もが口にしない、深い闇が渦巻いているのを感じていた。

第二章 偽りの音色

黒い花――その存在は、僕の日常に重たい楔を打ち込んだ。大学の講義中も、友人と話している時も、頭の片隅で漆黒の花弁がちらついた。あれは一体何なのだろう。なぜ、僕の家族だけが、あんな不吉な花を咲かせてしまったのだろう。

僕は植物学を専攻する友人に相談したが、そんな植物は聞いたことがないと首を傾げられるばかり。ならばと、大学の図書館に籠もり、古い文献を片っ端から漁り始めた。何日も経った頃、埃を被った『古今異草録』という一冊の中に、ついに手がかりを見つけた。

『共鳴草は人の心の声を聞く。喜びは光を呼び、悲しみは露を呼ぶ。されど、偽りの言葉、隠された心、口に出されぬ本音を養分とする時、それは"黙(もだ)の花"を咲かすなり。その色、夜よりも深く、その雫、沈黙の涙なり』

黙の花。その言葉が、雷のように僕の胸を貫いた。偽りの言葉、隠された心……。我が家にあふれているものばかりではないか。

その日から、僕は家族の観察者になった。これまで聞き流していた会話の断片を、一つひとつ丁寧に拾い集めるようになった。

ある夜、帰宅した父が疲れた顔で「今日はいい一日だった」と呟いた。母は「お疲れ様。それは良かったわ」と優しく微笑む。一見、穏やかな夫婦の会話。しかし、僕は父のスーツの袖口が僅かにほつれていること、母の笑顔が目元だけ少しも笑っていないことに気づいてしまった。父は何か辛いことがあったのを隠している。母はそれに気づきながら、気づかないふりをしている。彼らの言葉は、互いを気遣う優しい嘘でコーティングされていた。

妹も同じだった。テストで悪い点を取った日、彼女は「別に、普通だったし」とぶっきらぼうに言い放った。しかし、その夜、自室から微かな嗚咽が聞こえてきた。本当は悔しくて、誰かに慰めてほしかったのかもしれない。だが、心配をかけまいとする彼女なりの虚勢が、その本音に蓋をしていた。

そして、僕自身も。母が「大学は楽しい?」と尋ねるたびに、「うん、まあね」と曖昧に答えていた。本当は、将来への漠然とした不安や、人間関係のわずらわしさで息が詰まりそうになる時があるのに。それを打ち明ければ、心配性の母を余計に悩ませるだけだと思っていた。

僕たちは皆、互いを傷つけないように、心配をかけないようにと、本音を薄いオブラートに包んで生きてきた。その優しさが、その気遣いが、皮肉にも共鳴草を蝕み、あの漆黒の黙の花を咲かせていたのだ。

原因が分かれば、やるべきことは一つだった。この偽りの音色で満たされた家から、嘘を取り除くことだ。家族一人ひとりが抱える秘密を、隠された本音を、すべて白日の下に晒せば、きっとあの花は消える。僕はそう信じ、ある種の使命感に燃えていた。この澱んだ空気を変えられるのは、自分しかいない、と。

第三章 沈黙の告白

週末の夜。僕は、決行の時を待っていた。父も母も妹も、珍しく全員が揃った夕食の席。テーブルの中央には、相変わらず黙の花が鎮座し、黒い雫をぽたり、ぽたりと落としている。その光景が、僕の決意を後押しした。

「話があるんだ」

僕が切り出すと、三人の視線が一斉に僕に集まった。箸の音が止まり、再びあの息苦しい沈黙が食卓を支配する。僕は息を吸い込み、震える声で言った。

「この花のことだ。……これは、黙の花っていうらしい。偽りの言葉や隠された本音を養分にして咲く花だ」

僕は続けた。父さんが仕事の辛さを隠していること。母さんが孤独を笑顔でごまかしていること。妹が悔しさを強がりで隠していること。僕が見てきた、気づいてきた「嘘」を、一つひとつ突きつけていった。

「みんな、本当の気持ちを隠して、嘘ばっかりついてる。だから、こんな不吉な花が咲くんだ!もうやめにしよう、こんなの!」

僕の言葉は、告発だった。正義感を振りかざした、独りよがりな弾劾だった。父は顔をこわばらせ、母は唇を噛みしめ、妹は俯いて肩を震わせている。家の空気は、僕が望んだのとは逆に、さらに冷たく、張り詰めていった。

「お前に何が分かる!」父が低い声で言った。「家族のために、言わなくていいことだってあるんだ」

「そうよ、樹。あなたを心配させたくなかっただけ……」母の声はかき消えそうだった。

違う。そうじゃない。僕は苛立ち、さらに言葉を重ねようとした。その時だった。

「お兄ちゃんだって、嘘つきじゃない!」

今まで黙っていた妹の、涙声の叫びが突き刺さった。

「え……?」

「忘れたの?四年前のこと!みんなで沖縄に行くはずだった旅行のことだよ!」

四年前。沖縄。その言葉に、僕の頭の中で錆び付いていた記憶の扉が、軋みながら開いた。そうだ、高校生だった僕の夏休み、家族で初めての沖縄旅行を計画していた。しかし、その直前になって、僕は友人たちとのキャンプの誘いを断りきれなかった。そして、家族にはこう言ったのだ。

「ごめん、大事な模試が入っちゃった。今回は行けない」

それは、真っ赤な嘘だった。僕のその一言で、楽しみにしていた旅行は中止になった。母は「仕方ないわね」と寂しそうに笑い、父は何も言わず、妹は僕をじっと見ていた。僕は罪悪感から目を逸らし、その出来事を記憶の底に沈めて、いつしか忘れてしまっていた。

妹は涙を流しながら続けた。

「あの日からだよ!あの日から、みんなおかしくなったんだ!お父さんもお母さんも、お兄ちゃんに気を遣うようになった!お兄ちゃんが勉強の邪魔になるからって、うるさくしないようにって!私も、お兄ちゃんに本当のこと言えなくなった!お兄ちゃんが傷つくかもしれないから!」

彼女の言葉が、ハンマーのように僕の頭を殴りつけた。

そうか。そうだったのか。

すべての始まりは、僕だったのだ。僕が自分の都合でついた、たった一つの嘘。その嘘が、家族の心に最初の亀裂を入れた。父も母も妹も、僕を気遣うあまり、本音を隠すようになった。そして、その「優しい嘘」の連鎖が、いつしかこの家を覆い尽くし、黙の花を咲かせる土壌を作り上げていたのだ。

僕は、自分だけが真実を知る者だと驕っていた。他人を裁く資格があると思い込んでいた。だが、本当の「偽りの音色」を最初に奏でたのは、この僕自身だった。

足元から崩れ落ちるような感覚に襲われた。黒い花が、まるで僕の罪を嘲笑うかのように、静かに揺れていた。

第四章 蕾に込める言葉

食卓は、静寂に包まれていた。それはいつもの息苦しい沈黙ではなく、嵐が過ぎ去った後の、すべてを曝け出した静けさだった。妹の嗚咽だけが、小さく響いていた。

僕の嘘。僕の欺瞞。それがすべての元凶だった。気づかされた事実は、あまりに重く、僕の胸にのしかかった。喉がカラカラに乾き、言葉が出てこない。ただ、熱いものが込み上げてきて、視界が滲んだ。

「……ごめん」

やっとのことで絞り出した声は、自分でも驚くほどか細く、震えていた。

「ごめん。俺が……俺が、嘘をついてた。全部、俺のせいだ」

僕は椅子から立ち上がり、家族の前で深く頭を下げた。床に、ぽた、と雫が落ちた。それは黙の花が流す黒い涙ではなく、僕の目から溢れた、しょっぱい後悔の涙だった。

「本当に、ごめんなさい」

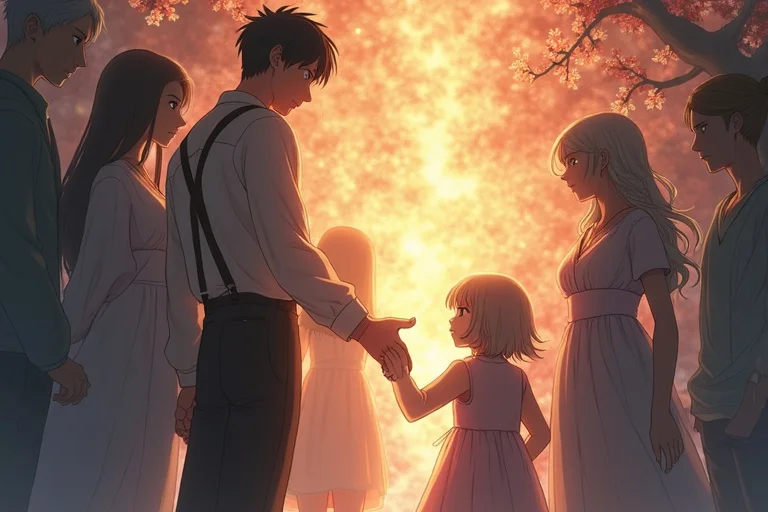

僕の謝罪は、固く閉ざされていた扉の鍵を開けたようだった。

父が、ぽつりと言った。「……いや、俺も悪かった。仕事の辛さを、お前たちにぶつけたくなくて、ずっと壁を作っていた」

母も、涙声で続けた。「私も……。寂しいって言ったら、みんなを困らせると思って……ずっと、平気なふりをしていたの」

妹も、しゃくりあげながら「私も……ごめん」と呟いた。

それは、生まれて初めての、水島家の本当の対話だった。格好悪くて、不器用で、涙に濡れていたけれど、そこには一片の嘘もなかった。僕たちは互いの弱さを認め、互いの痛みに触れ、言葉を交わした。

その時だった。

カサリ、と乾いた音がした。顔を上げると、リビングの黙の花が、まるで砂の城が崩れるように、はらりはらりとその漆黒の花弁を散らし始めていた。黒い花弁は床に落ちる前に、光の粒子のように淡く消えていく。やがて、花は跡形もなく消え去り、そこには以前と同じ、固く閉ざした緑色の蕾だけが残されていた。

家族の関係が、一夜にして元通りになるわけではなかった。翌朝の食卓はまだ少しぎこちなく、会話も途切れがちだ。けれど、そこには以前のような冷たい空気はなかった。母が入れたコーヒーの湯気が、いつもより温かく感じられた。

僕は、窓辺の共鳴草を見つめた。ただの蕾。しかし、その姿はもう、絶望の象徴には見えなかった。それは、ゼロからのスタートラインだった。これから僕たちが紡ぐ、本当の言葉だけを待っている、可能性の塊に見えた。

完璧な家族なんて、どこにもないのかもしれない。僕たちはこれからも間違うだろうし、すれ違うこともあるだろう。でも、その度にこうして向き合い、不器用でも正直な言葉を交わしていけばいい。

「いつか、咲くといいな」

僕の呟きに、コーヒーカップを運んできた母が「そうね」と穏やかに微笑んだ。その笑顔は、もう仮面には見えなかった。

どんな色の花が咲くのかは、分からない。もしかしたら、ずっと蕾のままかもしれない。それでもいい。僕たちは、この蕾に、一つひとつ、本当の言葉を込めていく。それこそが、僕たち家族の、新しい物語の始まりなのだから。窓から差し込む朝の光が、緑の蕾を優しく照らしていた。