第一章 不可視の崩壊

ユウキは、ごく平凡な高校二年生だった。特別に恵まれているわけでも、不幸なわけでもない。成績は中の上、部活動は帰宅部、友人はそれなりにいる。そして、家族もまた、ごく普通の四人家族。父は会社の課長、母はパート勤め、妹のハルカは中学三年生。誰もが知る、日本のどこにでもありそうな、ありふれた家族の肖像。そう、ユウキは信じていた。

しかし、最近、その「普通」に、ひびが入り始めているような気がしてならなかった。

始まりは、父の咳だった。朝食の席で、夕食の食卓で、新聞を読んでいる時も、ソファでテレビを見ている時も、父は乾いた咳を頻繁にするようになった。最初は風邪かな、と思っていたが、それがもう一ヶ月も続いている。病院へ行くように勧めても、「ああ、大丈夫だ」と、いつものように曖昧な返事しか返ってこない。父の顔色はどこか土気色で、肩は少しだけ丸まり、以前よりもずっと老けて見える。

母もそうだ。パートから帰ってくる母は、以前にも増して疲れているようだった。目の下のくまは常に深く、頬のあたりには、笑っても消えない細かい皺が刻まれていた。ユウキが知る母は、もっと溌剌としていて、家族の太陽のような存在だったはずなのに。

そして、一番心配なのは、妹のハルカだ。ハルカは元々、細身だったが、最近は明らかに痩せすぎている。顔色は青白く、食欲もなく、以前はあれほど活発だったのに、部屋に閉じこもりがちになった。ユウキが声をかけても、どこか上の空で、「ああ、うん」と短い返事をするだけ。その視線は、虚空を彷徨っているようだった。

ユウキは、家族の変化に気づいているのは自分だけなのではないか、という奇妙な感覚に襲われていた。父と母は互いの変化に気づかないかのように振る舞い、ハルカに至っては、まるで透明人間になったかのように、家族の会話に加わろうとしない。食卓は静かで、テレビの音が虚しく響くばかり。以前は笑い声が絶えなかったはずの家が、まるで深い雪に閉ざされたかのように、冷え切っていた。

ある土曜日の午後、ユウキは重苦しい空気から逃れるように、裏庭の奥にある、今は物置になっている小さな小屋へ向かった。幼い頃、そこはユウキとハルカの秘密基地だった。埃をかぶった戸を開けると、黴と古い木材の匂いがした。懐かしい匂いだった。奥の方に、かつて隠した宝物でもないかと探していると、足元に小さな木の箱が転がっているのを見つけた。手のひらサイズで、年季の入った黒檀製。開閉部分には、小さな金の蝶の飾りが付いていた。

「こんなもの、あったっけ?」

箱を手に取り、表面の埃を払うと、側面には見慣れた筆跡で『ユウキへ』と書かれているのが見えた。それは、今は亡き祖母の文字だった。

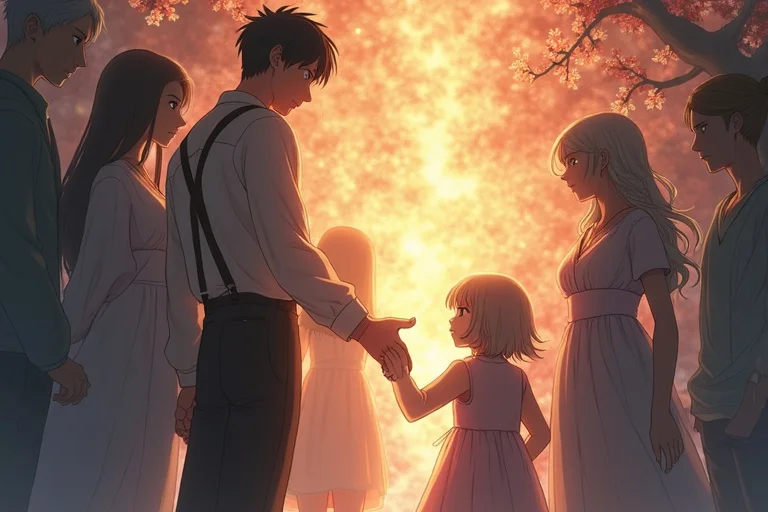

箱の中には、二枚の写真と、折りたたまれた古い手紙が入っていた。一枚目の写真は、ユウキがまだ幼かった頃、両親と祖母、そしてまだ赤ちゃんだったハルカが、満開の桜の木の下で笑顔を浮かべているものだった。皆の顔は生き生きとしていて、背景の桜に負けないくらい、輝いているように見えた。二枚目の写真には、今の家族が写っていた。しかし、そこに写っている父も母もハルカも、ユウキの知っている「今の姿」とは違っていた。皆が若々しく、幸福そうに笑っている。まるで、ユウキの記憶の中の姿を切り取ったかのように。

ユウキは混乱した。これは一体、どういうことなのだろう?

そして、その手紙を開いた。祖母の少し震えるような筆跡で綴られた言葉が、ユウキの日常を根底から揺るがすことになる。

第二章 秘密のベール

祖母からの手紙は、予想だにしない内容だった。それは、この家族が代々受け継いできた、決して口外してはならない秘密について書かれていた。

「ユウキ、この手紙を読んでいるということは、お前が家族の変化に気づき始めたということでしょう。私たちが、そしてあなたもまた、特別な家族であること。この秘密を打ち明ける時が来たのね。」

手紙の冒頭を読んで、ユウキの心臓は激しく高鳴った。特別な家族? 一体、どういうことだ?

祖母は手紙の中で、この家族が持つ特性を「絆の残光」と呼んでいた。

『私たちの家族は、絆が深まれば深まるほど、皆の「残光」が強くなり、肉体は若々しく、健康に保たれます。しかし、絆が弱まると「残光」は薄れ、肉体は急速に衰弱していくのです。この変化は、普通の人には見えません。家族同士、互いの「残光」の変化を肌で感じ、理解し、受け入れながら生きていくのが私たちの宿命なのです。』

ユウキは息をのんだ。信じられない、荒唐無稽な話だ。だが、最近の家族の状況と、手紙と共にあった二枚の写真が、その言葉に説得力を持たせる。一枚目の、満開の桜の下で輝く家族の姿。それは、きっと「残光」が強く、絆が満ち足りていた頃の家族なのだろう。そして二枚目の、今の家族が若々しく写っている写真。

『あなただけは、特殊な体質を持っています。家族の「残光」の変化を、目で捉えることができない。あなたの目には、家族の姿は常に、最も「残光」が輝いていた頃の、固定された姿として映し出されていました。それが、あなたが今まで家族の異変に気づかなかった理由です。私たちは、あなたに心配をかけたくない一心で、この真実を隠してきました。』

ユウキの頭の中で、全てのピースがはまり始めた。父の咳、母の疲労、ハルカの衰弱。これらは全て、「残光」が薄れた結果の、家族の「本当の姿」だったのだ。そして、ユウキの目には、その「本当の姿」が映っていなかった。固定された、輝く残像だけを見ていたから、ユウキは家族が「普通に」老いていくのだと、そう思い込んでいたのだ。

手紙はさらに衝撃的な内容を伝えていた。

『最近、家族の絆が危機に瀕しています。特に、最も若いハルカの「残光」が、急速に薄れているのが分かります。このままでは、彼女の肉体は、もう長くは持ちません。もし、この手紙を読んでいるなら、どうか私たちを許してください。そして、この家族を、ハルカを救ってください。絆を取り戻す方法は、ただ一つ。家族が心から、再び互いを愛し、支え合うことです。』

祖母からの手紙は、そこで終わっていた。

ユウキの心は、絶望と後悔、そして理解不能な怒りでぐちゃぐちゃになった。父も母も、ハルカも、この全てを知っていたというのか? 自分だけが、この狂ったような真実から目を背けさせられていた?

手のひらに汗が滲み、手紙がぐしゃりと音を立てた。外では、夏の終わりを告げる蝉の声が、まるでこの世界の終わりを嘆いているかのように響いていた。ユウキは、自分が生きてきた「普通」という世界が、音を立てて崩れ去っていくのを感じた。

第三章 揺らぐ現実

祖母の手紙を握りしめ、ユウキはしばらく小屋の中で立ち尽くしていた。信じがたい。あまりにも突飛な話だ。しかし、目の前の現実は、その手紙の内容を裏付けている。家に戻ると、父はソファで苦しそうに咳き込み、母はキッチンで肩を落としていた。ハルカは自室にこもり、出てこようとしない。ユウキの目には、彼らの姿は相変わらず、少し疲れてはいるものの、まだ「普通」に見えていた。だが、その「普通」が、今や冷たい壁のように感じられた。

ユウキは家族に問い詰めようとした。なぜ自分に隠していたのか、なぜハルカがこんなことになっているのに何もしないのか。しかし、言葉は喉の奥に引っかかって、出てこない。もし、この話が本当なら、家族はどれほどの重荷を背負ってきたのだろう。自分だけが知らなかった、という事実が、ユウキの心を締め付けた。

その日から、ユウキは家族を観察し始めた。父の咳、母の疲労、そしてハルカの日に日に痩せ細っていく様子。ユウキの目には、彼らが「普通に」衰弱しているように見えていたが、それは「残光」が薄れている真の姿なのだと、頭では理解しようとしていた。

手紙には「絆を取り戻すためのヒント」は具体的に書かれていなかったが、ユウキは自分なりに試行錯誤を始めた。まず、食卓で積極的に話しかけるようにした。

「お父さん、今日の仕事どうだった?」

「お母さん、パート疲れてない?」

ぎこちない会話だった。父は短い返事しかせず、母は曖昧に笑うだけ。ハルカは、相変わらず黙って食事を摂っている。

昔、家族でよく訪れた近くの公園へ行こうと誘っても、「疲れてるから」「宿題があるから」と断られた。以前は、些細なことで笑い合えたはずなのに、今はもう、そのかけらも見当たらない。

ある夜、ユウキは決心してハルカの部屋を訪ねた。ノックをしても返事がなかったが、ドアは開いていた。ハルカはベッドの中で丸くなっていた。その背中は、以前よりもずっと小さく、か細く見えた。

「ハルカ、大丈夫か?」

ハルキはゆっくりと顔を上げた。その顔は青白く、まるで蝋人形のようだった。大きな目が、虚ろにユウキを見つめる。

「お兄ちゃん……私、もうダメかもしれない。」

その言葉と同時に、ハルカの体が痙攣し、意識を失った。

ユウキは叫んだ。父と母が駆けつけ、青ざめた顔でハルカを抱きかかえた。病院へ運ばれる車の中で、ユウキはハルカの細い手を握りしめた。その手は、冷たかった。ユウキの目にも、ハルカの顔に、深い皺が刻まれ、髪には白いものが混じっているのが見えた。

「ハルカ、どうしたんだ……」

病院の緊急治療室の前で、家族はただ待つことしかできなかった。数十分後、医師が出てきた。

「原因不明です。急激な老化現象とでもいうべき症状が全身に現れており、臓器も衰弱しています。このようなケースはこれまで見たことがありません。手の施しようがありません……」

医師の言葉は、まるで遠い世界からの響きのように、ユウキの耳に届いた。

ハルカの体が、急速に衰弱している。それは、祖母の手紙にあった「残光」が薄れている証拠だ。

その時だった。ユウキの視界が、ぐにゃりと歪んだ。目の前の父と母の姿が、まるで霧が晴れるように、ゆっくりと変形していく。父の顔には深い皺が刻まれ、頭には薄毛が目立つ。背中は完全に丸まり、疲労困憊した老人の姿に変わっていた。母の顔もまた、生気を失い、肌には深い皺が幾重にも刻まれ、髪は白髪交じりになっていた。

ユウキの目には、彼らの「残光」が、ほとんど消えかかっているのが見えた。これまで見ていた「固定された姿」は、完全に消え去り、彼らの真の姿――「残光」が薄れ、老い衰えた姿――が、はっきりと映し出されていた。

ユウキは息を呑んだ。これが、祖母が言っていた、家族の本当の姿。

真実を知らなかった自分への後悔、そしてこの残酷な現実への絶望が、ユウキの心を激しく打ち砕いた。

第四章 絆の再構築

病院の待合室。消毒液の匂いが鼻につく。ハルカは集中治療室の奥で、命の炎を燃やし続けている。

ユウキの目には、老い衰えた父と母の姿が、今やはっきりと映し出されていた。彼らの疲労の色は、ユウキが知っていたものとは比べ物にならないほど深く、重いものだった。

「ユウキ……」

父が、震える声で語り始めた。

「すまなかった。お前にだけ、この秘密を隠し続けてきて……」

母もまた、涙を流しながら頷いた。

「あなたに心配をかけたくなかったの。あなたは、私たちの中で唯一、この辛い現実を見なくて済む存在だったから……」

彼らは、祖母の手紙に書かれていた「残光」の真実を、ユウキに改めて語った。自分たちがどれほど、ユウキの目には見えないところで、互いの「残光」の揺らぎに心を痛めてきたか。そして、家族の絆が弱まってしまったことで、最も若いハルカにその負担が集中し、彼女の「残光」が急速に薄れてしまったこと。

ユウキは、怒りよりも、家族への深い愛情と、彼らの背負ってきた重荷への理解が込み上げてきた。自分だけが知らなかった、という悔しさよりも、彼らを独りにしてしまったという後悔が、心を支配した。

「……お父さん、お母さん。もう、一人で抱え込まないで。僕も、もう子供じゃないんだ」

ユウキは、家族全員で力を合わせることを提案した。「残光」を取り戻す唯一の方法は、祖母の手紙にもあったように、再び家族の絆を深めることだと信じて。

「昔みたいに、もう一度、みんなで笑い合おう。もう一度、家族になろう。」

次の日、ハルカの病室で、ユウキたちは小さな家族会議を開いた。ハルカはまだ意識が朦朧としていたが、ユウキの言葉は届いているはずだと信じて。

まず、家族全員で、古いアルバムを囲んで思い出話に花を咲かせた。まだ若々しく輝いていた頃の父と母、そして小さなユウキとハルカ。

「この時、ハルカはよくお父さんの膝の上で寝てたんだよね」

「お兄ちゃんが、いつもハルカのオムツを替えてくれてたっけ」

たどたどしい会話だったが、それでも、少しずつ家族の間に温かい空気が戻ってきた。

ユウキは、幼い頃にハルカと遊んだ「秘密の場所」、裏庭の小屋を修繕し始めた。父も、最初はぎこちなく、しかし徐々に慣れた手つきで手伝ってくれた。母は、昔家族でよく作っていたハルカの好きな料理を、久しぶりに作ってくれた。食卓には、温かいスープと、笑顔が並んだ。

ユウキは毎日、ハルカの病室に通い、幼い頃の思い出を語り聞かせた。ハルカの好きだった絵本の読み聞かせ、秘密の小屋での冒険、一緒に見た星空の話。

ユウキの目には、少しずつ変化が見えるようになっていた。ハルカの青白い顔に、微かな血色が戻ってきた。父の背筋が、以前よりも少し伸び、咳の回数も減ったように思える。母の目の下のくまが薄れ、頬の皺も、心なしか浅くなっているように見えた。

それは、家族の絆が、再び結びつき始めている証だった。

第五章 永遠の残光

数週間後、奇跡的にハルカは回復し、病院を退院することができた。家族の絆は、ハルカの危機を通して、かつてないほど強固になっていた。しかし、祖母の手紙には、残光は永遠ではないと記されていた。人は皆、いつか死を迎える。重要なのは、その時までどれだけ深く愛し合えるかだと。

家族は、肉体の変化に一喜一憂するのではなく、互いの存在そのものを慈しむようになった。父は以前よりも多く家族と会話をするようになり、母は疲れていても笑顔を絶やさなくなった。ハルカも、すっかり元気を取り戻し、以前のような活発さを取り戻していた。ユウキの目には、彼らの姿はもう、病的に老い衰えたものではなかった。もちろん、以前のような若々しい「残像」ではない。しかし、そこには、内面から湧き出る温かい光のようなものが感じられた。

ユウキは、外見の美醜や若さではなく、内面から放たれる「絆」の輝きこそが、家族の真の姿だと理解していた。肉体は変わっていく。それは避けることのできない摂理だ。だが、心と心の繋がり、互いを慈しむ愛情は、決して消えることはない。

ある日の夕暮れ。ユウキは、裏庭の小屋のベンチに座っていた。ハルカが隣に座り、ユウキの肩に頭を預けている。その時、ユウキは自分自身の体から、微かな光が放たれているのを感じた。それは、まるで自分の中にも、家族と同じ「残光」が宿ったかのような感覚だった。それは、彼自身もまた、家族の一員としてその運命を受け入れ、新たな「残光の番人」として成長した証なのだろう。祖母は、ユウキが特別な体質だと言っていたが、きっと、絆の力が、ユウキの中にも「残光」を呼び覚ましたのだ。

家族とは、互いの存在を映し出す鏡であり、変化を受け入れ、支え合うことで、不変の愛を育むものなのだ。

夕食の時間になり、母がユウキとハルカを呼んだ。食卓には、温かい湯気が立ち上る料理が並んでいた。父は、ユウキとハルカの今日の出来事を、笑顔で聞いていた。母も、穏やかな表情で頷いている。ハルカは、以前のように無邪気な笑顔を見せていた。

彼らの姿は、もはやユウキの目にも、互いの目にも、一定ではない。日々の感情、互いへの思いやり、小さな喜びや悲しみが、彼らの「残光」を揺るがし、肉体に変化をもたらす。しかし、そこには満ち足りた笑顔と、深い愛情が溢れていた。ユウキは、この変化こそが、家族が生きている証であると悟る。老いることも、病も、そしていつか訪れる別れも、すべて家族の「残光」を形作る要素なのだ。

ユウキは、これからも家族の残光を繋いでいく番人として、静かに、しかし力強く生きていく決意を胸に秘めた。家族の愛は、姿形を超えて、未来へと受け継がれていく、永遠の光なのだと。