第一章 縮む指先

妹のリナが小さく咳をする。そのたびに、俺、ソラの右手の指先が淡く透けるのを、リナは悲しそうな目で見つめていた。ひんやりとした空気が、実体を失った指を通り抜けていく感覚。まるで、自分がこの世界のただの染みになっていくような、心許ない感覚だった。

俺たちの身体は、家族の絆でできている。父さん、母さん、リナ、そして俺。四人が近くにいればいるほど、俺たちの存在は強固になる。父さんが昔、冗談で母さんを抱きしめた時、父さんの背丈が天井に届きそうになったこともあった。絆とは、この世界では物理的な力そのものなのだ。

だが今、両親は霧散病の治療法を探して、遥か西の都へ旅立っている。その距離が、俺とリナの身体をじわじわと蝕んでいた。

「お兄ちゃん、また小さくなった…?」

リナのか細い声が、静かな部屋に響く。俺は慌てて指を握りしめ、無理やり笑顔を作った。

「気のせいだよ。ほら、こんなに大きい」

そう言って腕を広げてみせるが、数週間前よりも明らかに肩幅は狭くなっている。部屋の隅に置かれた、我が家に代々伝わる『絆鏡』は、どんよりとした鉛色に濁っていた。かつては家族四人が集うたびに、太陽のような黄金色の光を放っていたというのに。鏡面に映る俺の姿は、まるで頼りない陽炎のように揺らめいている。

霧散病。人々が家族との絆を失い、その存在が霧のように消えてしまう、原因不明の病。それが今、この世界を静かに覆い尽くそうとしていた。

第二章 揺らぐ光

ある朝、両親からの定期連絡が途絶えた。食卓に置かれた通信機が、石のように沈黙を守るだけ。その瞬間、絆鏡の鉛色がさらに深くなり、鏡面にピシリと細い亀裂が走った。部屋の空気が、急に重くなった気がした。

「…お兄ちゃん」

リナが、胸を押さえて喘ぐ。彼女の身体は、蝋燭の灯火のように明滅を繰り返していた。俺の身体も、もう十歳くらいの子供の大きさにまで縮んでしまっている。このままでは、二人とも消える。両親の温もりも、リナの笑顔も、全てが失われてしまう。

駄目だ。

俺は立ち上がった。足元がおぼつかない。それでも、リナの手を固く、固く握りしめた。彼女の小さな手のひらの温かさだけが、俺がまだここにいるという唯一の証だった。

「リナ、行こう。父さんと母さんを、探しに行くんだ」

古い地図と、残されたわずかな食料を鞄に詰め込む。濁りきった絆鏡を布で包み、それも背負った。リナを背負い、軋む扉を開けると、冷たい風が俺たちの頬を撫でた。俺たちの、小さな旅が始まった。

第三章 偽りの揺りかご

旅路は過酷だった。道端で、家族の写真を抱きしめたまま半透明になった人が、静かに崩れていくのを何度も見た。そのたびに、背中のリナが小さく震えた。

俺たちは、燃え残った街の広場で、奇妙な集団に出会った。彼らは、血の繋がりも何もない他人同士だったが、互いを「父さん」「母さん」「兄弟」と呼び合い、必死に肩を寄せ合っていた。そうすることで、かろうじて存在の輪郭を保っているのだ。擬似的な家族。しかし、その絆はあまりに脆かった。

「お前は本当の息子じゃない!」

「あなたこそ、私の夫の代わりになんてなれないわ!」

些細な口論が引き金だった。一人の男の腕が霧散し、それに動揺した女の足が透ける。連鎖反応のように、彼らの間に張られていた見せかけの絆が千切れ、次々とその場から存在が消えていった。後には、冷たい沈黙と、誰のものでもなくなった荷物だけが残された。

俺はリナを抱きしめ、その場を走り去った。家族という絆だけが、俺たちを繋ぎ止める最後の錨なのだと、心の底から信じていた。だが、同時に、その錨がどれほど不確かで、危ういものなのかを思い知らされていた。

第四章 世界のへそ

幾多の困難を乗り越え、俺たちはついに「世界のへそ」と呼ばれる場所にたどり着いた。そこは、巨大な水晶の柱が無数に林立する、荘厳な盆地だった。水晶は、まるで心臓のようにゆっくりと明滅を繰り返している。その中心で、やつれた姿の両親が、巨大な装置を前に研究に没頭していた。

「ソラ! リナ!」

母さんが俺たちに気づき、駆け寄ってくる。父さんも続いた。久しぶりの再会。四人の絆が繋がり、俺の身体がぐんと大きくなるのが分かった。リナの顔にも血の気が戻る。だが、両親の表情は晴れなかった。

父さんは、重い口を開いた。

「ソラ、よく聞きなさい。霧散病の真実が、分かったんだ」

「本当かい、父さん!」

「ああ。だが…それは、我々が望んでいたようなものではなかった」

父さんが語った真実は、俺の全てを根底から覆すものだった。

霧散病の原因は、ウイルスでも呪いでもない。強固すぎる「家族の絆」、それ自体だった。

家族という閉じた関係が、世界のエネルギーを独占し、循環を滞らせていた。世界は、生命が「個」として自立し、家族という枠を超えて自由に繋がり合う、新たな段階へ移行しようとしていたのだ。霧散病は、その変化を拒絶し、古い絆にしがみつく者たちから存在を剥奪していく、世界の自浄作用だった。

「じゃあ、あの鏡は…」

「絆鏡が映していたのは、絆の強さではない。世界との『調和度』だ」

母さんが、俺の背負っていた絆鏡の布を外す。濁りきった鏡面は、俺たち家族が、いかに世界から孤立し、閉ざされた存在になっていたかを示していた。

「世界を救う方法は、一つしかない」と父さんが言った。「我々が、その『鎖』を断ち切るんだ」

第五章 決断の刻

鎖を、断ち切る。

その言葉の意味を理解した瞬間、全身の血が凍りつくようだった。家族との絆を失えば、俺たちは消える。それが、この世界の法則だ。両親は、自分たちと、そして俺たち兄妹の消滅と引き換えに、世界を救おうとしているのか。

「嫌だ…そんなの、嫌だ!」

俺は叫んでいた。家族がいない世界なんて、意味がない。リナを失うくらいなら、世界なんてどうなってもいい。

その時、リナが俺の手を弱々しく握った。

「お兄ちゃん…大丈夫だよ…」

彼女の瞳は、全てを理解しているかのように澄んでいた。彼女は、俺がリナだけの兄ではなくなる未来を、受け入れようとしていた。

俺は絆鏡を覗き込んだ。濁った鏡面には、いつの間にか新しい像が浮かび上がっていた。そこには、太く、錆びついた鎖でお互いをがんじがらめに縛り付け、苦しそうに縮こまる俺たち四人の姿があった。これが、俺たちの絆の本当の姿。互いを想うがゆえに、互いを縛り付け、世界から孤立させている檻。

もう、迷いはなかった。

俺が、この鎖を断つ。

父さんでも母さんでもない。この新しい世界で生きていく俺が、その扉を開けるんだ。

第六章 個として立つ者

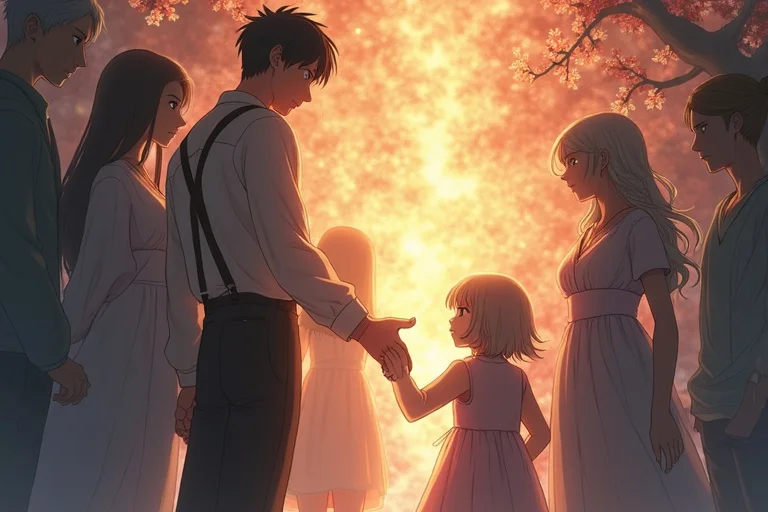

俺は、父さんと母さん、そしてリナの前に立った。

「父さん、母さん。僕を生んでくれてありがとう」

「リナ。お前の兄で、本当に幸せだった」

「でも、僕はもう行くよ。父さんの子でも、リナの兄でもない、ただのソラになるために」

目を閉じ、意識を集中させる。心の中に、あの錆びついた鎖を思い浮かべる。それは、温かく、そして重かった。俺は、その鎖を、力強く引きちぎった。

ブツン、と何かが断ち切れる感覚。

瞬間、俺の身体は凄まじい勢いで縮小を始めた。視界が白んでいく。意識が遠のく。ああ、これが消滅か。

だが、完全に消える寸前で、その感覚はぴたりと止まった。希薄になった身体の芯から、確かな熱が生まれた。それは、誰にも依存しない、俺自身の存在の輝きだった。身体が、元の青年の大きさにまで戻っていく。いや、それは「戻る」のとは違った。俺は初めて、自分自身の輪郭で、この世界に立ったのだ。

その瞬間、世界のへその水晶が一斉にまばゆい光を放った。光の粒子が天に舞い上がり、世界中に降り注いでいく。それは、新しい世界の産声だった。

第七章 広大な空の下で

気がつくと、俺は水晶の森の中心に、ただ一人で立っていた。もう、家族と離れても身体は縮まない。近づいても巨大化しない。ただ、ありのままのソラとして、そこにいた。

見ると、少し離れた場所に、父さんと母さん、そしてリナが立っていた。彼らもまた、消えることなく、確かな輪郭を持って存在していた。その表情は、穏やかで、どこか晴れやかだった。俺たちの間の、物理的な「絆の鎖」は消えた。だが、互いを想う心は、以前よりもずっと自由に、そして深く繋がっているのを感じた。

絆鏡を拾い上げると、その鏡面は澄み切った空の色をしていた。そしてそこには、無数の光の点が、それぞれが独立した輝きを放ちながらも、互いに緩やかに影響し合い、美しい星座のような模様を描く、新しい世界の姿が映っていた。

俺は空を見上げた。どこまでも続く、広大な青空。

俺はもう、誰かの家族ではない。

だが、この空の下にいる全ての「個」と、目には見えない自由な糸で繋がっている。

俺は、この広大な世界の、家族の一員になったのだ。