第一章 蝕む砂、奏でるオルゴール

私の命は、胸元で淡く光る砂時計に封じられている。生まれつき儚く、脆い命。その砂が落ち切る時、私の時間も終わる。それを繋ぎとめる方法はただ一つ。家族が経験した「幸福な時間」を、この砂時計に注ぎ込むことだけだった。

穏やかな光が満ちる食卓で、私は向かいに座る弟のリクに目を細めた。彼が冗談を言って、母のハルカが笑う。窓の外では夕闇が迫っているというのに、食卓の上だけは温かな陽だまりのようだった。父のソウタは、そんな二人を静かな眼差しで見守り、ゆっくりと茶を啜っている。この何気ない光景こそが、私にとっての世界のすべてだった。だが、その夜、胸を突き刺すような冷たさが私を襲う。砂時計の砂が、残りわずかになっていた。

私は罪悪感という名の重い外套を羽織り、家族が眠る夜更けにそっと部屋を抜け出した。手には、父が古い木材から作り上げたというオルゴール。リクの部屋のドアを静かに開ける。彼の寝息が聞こえる。私は意識を集中させ、彼の記憶の海にそっと指先を浸した。そこには、金色の光を放つ一点があった。数年前の夏、初めて一人で自転車に乗れた日の、誇らしさと達成感に満ちた記憶。父の武骨な手が背中を支え、母の歓声が風に乗って追いかけてくる、完璧な幸福。

光の粒子を両手で掬い上げると、それは温かい液体のように指の間をすり抜けていく。私はそれを、ためらいながらも自身の砂時計へと注ぎ込んだ。ガラスの中で金色の光が渦を巻き、さらさらと音を立てて砂へと変わる。胸の冷たさが和らぎ、代わりに命の温もりが戻ってくる。安堵と共に、私はオルゴールの小さなゼンマイを巻いた。蓋を開くと、どこか物悲しい、けれど澄んだメロディが流れ出す。消費された幸福が、音色となって空間に溶けていく瞬間だった。

翌朝、食卓でリクがふと呟いた。「なあ、俺っていつから自転車に乗れるようになったんだっけ」。彼の問いに、父も母も「さあ、いつだったかしら」と曖昧に首を傾げる。誰も覚えていない。壁に飾られた、補助輪の外れた自転車と満面の笑みを浮かべるリクの写真だけが、かつてそこにあったはずの幸福を、声なく証明していた。私の胸には、冷たい棘が深く突き刺さった。

第二章 知らない追憶の色

それから何度も、私は家族の幸福を盗んだ。海辺ではしゃいだ夏の日。私の誕生日に母が焼いてくれた、少しだけ焦げたケーキの味。父が仕事場で新しい椅子を完成させた時の、木の香りと誇らしげな横顔。そのすべてが私の命の糧となり、引き換えに彼らのアルバムからは、一枚、また一枚と記憶の写真が抜け落ちていった。彼らの会話の端々に現れる小さな空白に、私は気づかないふりをし続けた。

異変が起きたのは、冷たい雨が窓を打つ夜だった。尽きかけた砂を補充するため、私は母の記憶に触れた。数年前の結婚記念日に、父がサプライズで贈った小さな花束を前に、少女のように頬を染める母の幸福な記憶。それを砂時計に注ぎ、いつものようにオルゴールを鳴らした。流れ出したメロディは、いつもと同じく切なく響いた。

だが、翌朝、母が珈琲を淹れながら、不思議そうに言ったのだ。

「昨夜、変な夢を見たの。知らない海辺の家で、知らない人たちと夕食を囲んでいて……。でもね、すごく懐かしくて、幸せな気持ちだった」

父が新聞から顔を上げて、「私もだ。夕焼けが見える丘で、大きな木のブランコに乗る夢を……」と呟く。リクまでもが、「それ、俺も見た! 誰かの子供を肩車して、笑ってた!」と興奮気味に話に加わった。

三人が語る光景は、私たちの家族が経験したことのない、全く別の追憶だった。そして、誰も昨夜私が盗んだはずの「結婚記念日の花束」の記憶については、一言も触れなかった。まるで、最初からそんな出来事などなかったかのように。

第三章 偽りの肖像画

その日を境に、私たちの家は奇妙な記憶に満たされ始めた。私が時間を消費するたび、家族の記憶が消えることはなくなり、代わりに、あの「知らない家族」の肖像画が、私たちの記憶のキャンバスに少しずつ上塗りされていくようになった。

「ねえ、あの暖炉のある部屋で読んだ絵本、また読みたいな」

夕食の席で、リクが突然そう言った。私たちの家に暖炉はない。しかし、母は「あら、懐かしいわね。あの燃える火の色が、とても綺麗だったわ」と微笑み、父も「今度、あの森へ薪を拾いに行こうか」と、ごく自然に会話を続ける。

私だけが、その輪の中から弾き出されていく。

流れ込んでくる記憶は、どれも完璧に幸福だった。陽光が降り注ぐ庭でのピクニック。星が降る夜のベランダでの語らい。生まれてきた赤ん坊の小さな手を、家族全員で包み込む温もり。それは、私が命を繋ぐために壊してきた、不完全で、それでも愛おしかったはずの私たちの幸福とは似ても似つかない、理想の結晶のような光景だった。

私は恐怖した。これは誰の記憶なのだ。なぜ私たちの家族は、この甘い毒のような偽りの記憶に、何の疑いもなく染まっていくのか。私がいなければ、私たちの家族は、この知らない誰かの幸福な物語に乗っ取られてしまうのではないか。

第四章 未来からの不協和音

混乱と恐怖に苛まれ、私はしばらく時間の消費を止めた。だが、砂時計の砂は容赦なく落ち続け、死の冷たい影が再び私の足元に忍び寄る。息が苦しくなり、指先は氷のように冷えていく。もう、選択の余地はなかった。

震える手で、私はオルゴールを握りしめた。どうせ乗っ取られるのなら、最後に、本物の、私たちの記憶を。私がこの世に生まれた日の、父と母の記憶。それこそが、私たちの家族の原点であるはずだ。私は両親の眠る寝室へ向かい、二人が共有する、最も神聖な記憶の光に触れた。

黄金色の光が、これまでとは比較にならないほど力強く溢れ出す。私が産声を上げた瞬間の歓喜、初めて私を抱きしめた時の温もりと戸惑い。その光を砂時計に注ぎ込んだ、まさにその瞬間だった。

―――ジジッ、とノイズが走り、オルゴールがこれまでとは全く違う、複雑で、どこか歪んだ旋律を奏で始めた。

その不協和音に導かれるように、私の意識は激しい奔流に呑み込まれた。

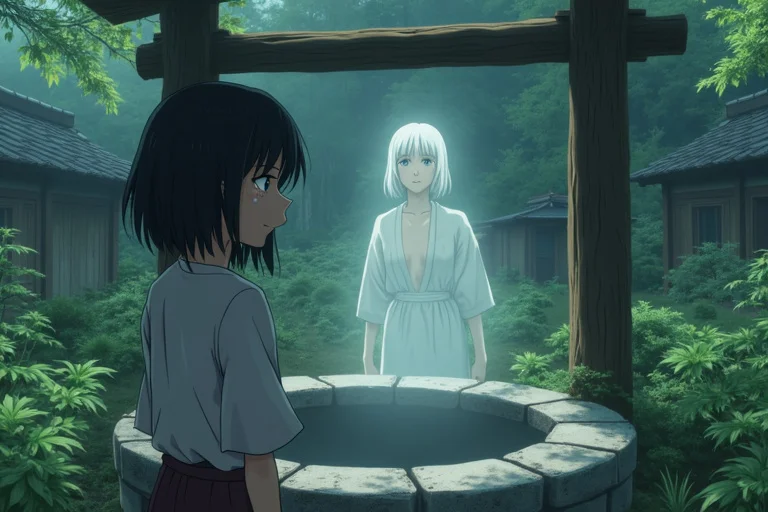

目の前に広がるのは、暗く、孤独な部屋。壁一面に、無数のオルゴールが並べられている。その中央で、白髪の老女が一人、宙に浮かぶ光のパネルを操作していた。皺の刻まれた横顔は、紛れもなく、老いた私自身の姿だった。

彼女は、完璧な笑顔を浮かべる「仮想の家族」のデータを構築し、それを旋律に変換して、過去へと送信している。

『ごめんね、過去の私』

幻聴のように、老いた私の声が脳内に直接響いた。

『もう、誰も傷つけなくていい。私が作ったこの完璧な幸福を食べて、生きて。そして、ゆっくりと消えてちょうだい。それが、あなたを救う唯一の方法だから』

第五章 孤独な神の独白

全てを理解した。未来の私は、家族の記憶を奪い続けた罪の意識と、その果てに待つ孤独に耐えきれなかったのだ。だから、過去の自分――今の私――の存在そのものを消し去るために、自らが創造主となった「仮想家族」の幸福な記憶を、オルゴールの音色に乗せて過去に送り続けていた。私が最近消費していたのは、この偽りの幸福だった。だから家族の記憶は消えず、代わりに仮想の記憶が流れ込み、私の存在を希薄化させていたのだ。

未来の私による、私への鎮魂歌。私は、私自身によって殺されようとしていた。

床に崩れ落ち、嗚咽が漏れる。絶望が、冷たい水のように全身を浸していく。

その時だった。背後で、そっとドアが開く気配がした。

「ユキ、大丈夫か?」

父の声だった。振り返ると、父と母、そしてリクが、心配そうに私を見つめていた。その瞳には、私がよく知る家族の温かな愛情と、そして、あの「知らない家族」が持つ穏やかな慈愛が、奇妙なグラデーションを描いて溶け合っていた。

第六章 融け合う記憶の果てに

父が私のそばに屈み、冷え切った私の手に、彼のごつごつとした温かい手を重ねた。

「ユキ。お前が何に苦しんでいるのか、俺たちには本当には分からないのかもしれない。俺たちの記憶は、時々、靄がかかったように曖昧になる。知らない誰かの思い出が、まるで自分のものだったように感じられることもある」

その言葉に、母が静かに続けた。

「でもね、ユキ。夕焼けの丘のブランコの記憶も、あなたが初めて笑ってくれた日の記憶も、今の私たちにとっては、どっちも同じくらい大切で、愛おしい宝物なのよ」

「よくわかんねーけどさ」

リクが、少し照れくさそうに頭を掻きながら言った。

「姉ちゃんは、姉ちゃんだろ。それで、いいじゃんか」

彼らは、もう血縁や共有時間だけで定義される「家族」ではなかった。未来の私が送った仮想の記憶という異物さえも、拒絶することなく受け入れ、自分たちの本来の記憶と混ぜ合わせ、全く新しい絆を、その魂に紡ぎ始めていた。

それは、未来の私が決して望まなかった、孤独な神の計算を超えた奇跡だった。

涙が、後から後から溢れ出した。未来の私は、過去の自分を消そうとした。しかし、その孤独な贖罪は、皮肉にも、私たちの家族をより強く、より豊かで、多層的な存在へと変容させていたのだ。

第七章 黎明のアンサンブル

私はもう、家族の時間を盗むことをやめた。砂時計の砂は、残り本当にわずかだったが、心は不思議なほど凪いでいた。

夜明け前、私はオルゴールを手に取り、部屋の窓を大きく開け放った。そして、ゼンマイをゆっくりと巻いた。流れ出したのは、一つのメロディではなかった。これまでに私が消費してきた全ての幸福の残滓と、未来から送られてきた仮想の記憶の旋律が、複雑な和音となって夜明け前の静寂に響き渡る。

それは、失われた幸福への哀歌であり、未来の私への鎮魂歌であり、そして、これから始まる私たちの、新しい家族の物語を祝福する序曲でもあった。

私はそのアンサンブルを聴きながら、まだ見ぬ未来の自分へと、心の中でそっと語りかけた。

「あなたの痛みは、無駄じゃなかった。あなたの孤独も、私たちが抱きしめて、生きていくから」

砂時計の最後の砂が、きらりと光って落ち切る。

その瞬間、私の目に映ったのは、現実の家族の不器用な笑顔と、仮想の家族の完璧な微笑みが溶け合い、重なり合った、どこまでも不完全で、そして、どこまでも愛おしい光景だった。オルゴールの音色だけが、新しい朝の光の中に、いつまでも響き続けていた。