第一章 永遠の午後三時

紅茶の入ったカップから、湯気がまっすぐに立ち上っている。

窓の外は、完璧なほどの快晴だ。

雲ひとつない青空。

庭のハナミズキが、春の風に優しく揺れている。

「パパ、見て」

鈴を転がしたような声がした。

振り返ると、七歳の娘、美咲(みさき)がそこにいた。

お気に入りの赤いワンピース。

両手には、クレヨンで描かれた画用紙が握られている。

「上手に描けたね」

僕は自然にそう言い、彼女の頭を撫でる。

柔らかい髪の感触。

太陽の匂い。

すべてが、あまりにも鮮明だ。

胸の奥が締め付けられるような幸福感。

けれど同時に、奇妙な違和感が背筋を走る。

(……前にも、これと同じ会話をしなかったか?)

既視感(デジャヴ)にしては、あまりにも具体的すぎる。

テーブルの上の置時計を見る。

午後三時。

秒針がカチ、カチ、と音を立てて進む。

だが、不思議なことに、次の瞬間にはまた「三時ちょうど」に戻っている気がした。

「パパ、どうしたの?」

美咲が不安そうに僕を見上げる。

その瞳は、吸い込まれそうなほど深い茶色だ。

「いや、なんでもないよ。絵の続き、見せてくれるかな」

僕は笑顔を取り繕う。

これは、僕が人生で最も大切にしていた時間だ。

仕事に忙殺される前の、ほんのひとときの休息。

そう、僕は知っている。

この後、会社から緊急の呼び出し電話がかかってくることを。

そして僕が、「ごめん、行かなきゃ」と美咲を振り切って家を出ることを。

それが、美咲との「最後の正常な会話」になることを。

(電話線は抜いておこう)

僕は心の中で強く念じた。

今日こそは、行かない。

ここに留まるんだ。

しかし、身体が鉛のように重い。

まるで、脚本が決まっている舞台の上に立たされているかのように。

「パパ、約束だよ」

美咲が小指を差し出す。

「今度のピアノの発表会、絶対に来てね」

喉が渇く。

声が出にくい。

「……ああ、行くよ。絶対に行く」

嘘だ。

僕は行けなかった。

その記憶が、鋭い棘となって脳裏を刺す。

なぜだ?

なぜ僕は「未来」を知っている?

ふと、窓ガラスに映る自分の姿を見た。

三十代半ばの、脂の乗った顔つき。

仕立ての良いシャツ。

しかし、その輪郭が、一瞬だけノイズのように揺らいだ。

まるで、古いビデオテープの映像が乱れるように。

「パパ?」

美咲の声が遠くなる。

僕は強く目を閉じた。

この完璧な幸福を守らなければならない。

たとえこれが、ガラス細工のように脆いものであったとしても。

第二章 修正された後悔

「お茶、冷めちゃったね」

美咲が残念そうに呟く。

「淹れ直してくるよ」

僕はキッチンへと向かう。

足取りは確かだ。

床板の軋む音まで、記憶通りだった。

やかんに水を入れ、コンロに火をつける。

青い炎がボッと音を立てる。

ふと、視界の隅に赤い警告灯のようなものが点滅した気がした。

(バッテリー残量低下)

そんな文字が、網膜の裏側に浮かんで消える。

めまいがした。

シンクの縁を強く掴む。

思い出した。

僕は、あの日の自分を悔やみ続けていた。

仕事を選び、家族を捨てたあの日。

美咲との約束を破り、妻との溝を決定的なものにしたあの日。

その後、僕は出世した。

会社を大きくし、富を得た。

だが、家には冷たい風が吹き抜けるようになった。

美咲は成長するにつれ、僕と口を利かなくなった。

妻は静かに去っていった。

僕は、孤独な老人として死んだはずだ。

(……死んだ?)

じゃあ、今ここにいる僕は誰だ?

やかんがピーッとお湯の沸騰を告げる。

その甲高い音が、現実への警鐘のように響く。

僕は熱いお湯をポットに注ぐ。

湯気の中に、過去の残像が見えた。

病院のベッド。

管に繋がれた自分。

見舞いに来ない娘。

「違う」

僕は首を振る。

「やり直すんだ。今度こそ」

リビングに戻ると、美咲がピアノに向かっていた。

たどたどしい手つきで、『きらきら星』を弾いている。

僕はその隣に座った。

「美咲」

「なに?」

「発表会、行けなくてごめんね」

美咲の手が止まる。

「まだ、発表会の日じゃないよ?」

彼女は不思議そうな顔をする。

「そうだったね。でも、もしパパが行けなくても……パパは美咲のことを一番愛しているって、わかっていてほしいんだ」

必死だった。

言葉にしなければ、何かが崩壊してしまう気がした。

「仕事ばかりで、寂しい思いをさせてごめん」

「ママを大切にできなくて、ごめん」

溢れ出る謝罪。

それは、三十年前の僕が決して口にできなかった言葉たちだ。

美咲は黙って僕を見つめている。

その瞳の奥に、七歳の子供とは思えない、深い慈愛の色が宿っていることに、僕は気づかないふりをした。

「パパ、泣いてるの?」

小さな指が、僕の頬を伝う涙を拭う。

温かい。

あまりにもリアルな体温。

「ごめん……ただ、美咲とこうしていられるのが、嬉しくて」

「私もだよ、パパ」

美咲が僕に抱き着く。

その小さな体を強く抱きしめ返す。

この温もりさえあれば、他には何もいらない。

会社の電話も、出世競争も、孤独な晩年も。

すべてを捨てて、この瞬間に閉じ込められていたい。

しかし、世界は残酷なほど正確に時を刻む。

ジリリリリリリ!!

廊下の電話が鳴り響いた。

運命の呼び出し音だ。

僕の身体が、条件反射のように強張る。

行かなければならない。

そんな強迫観念が、脳のプログラムに組み込まれているかのように。

「出ちゃだめだ」

僕は自分に言い聞かせる。

だが、足が勝手に動く。

「パパ!」

美咲が僕の袖を掴む。

「行かないで」

その叫び声が、僕の理性を引き裂く。

ここで踏みとどまれなければ、僕はまた同じ人生を繰り返すことになる。

無限の後悔のループ。

僕は歯を食いしばり、足を止めた。

全身から冷や汗が噴き出す。

電話のベルは鳴り止まない。

「行かない」

僕は絞り出すように言った。

「今日は、美咲とずっと一緒にいる」

その瞬間、電話の音がプツリと途切れた。

それだけではない。

窓の外の鳥のさえずりも、風の音も、時計の秒針の音も。

すべてが静止した。

「……よくできました」

背後から、落ち着いた女性の声がした。

七歳の娘の声ではない。

大人の女性の声だ。

ゆっくりと振り返る。

そこには、赤いワンピースを着た美咲はいなかった。

第三章 ログアウト

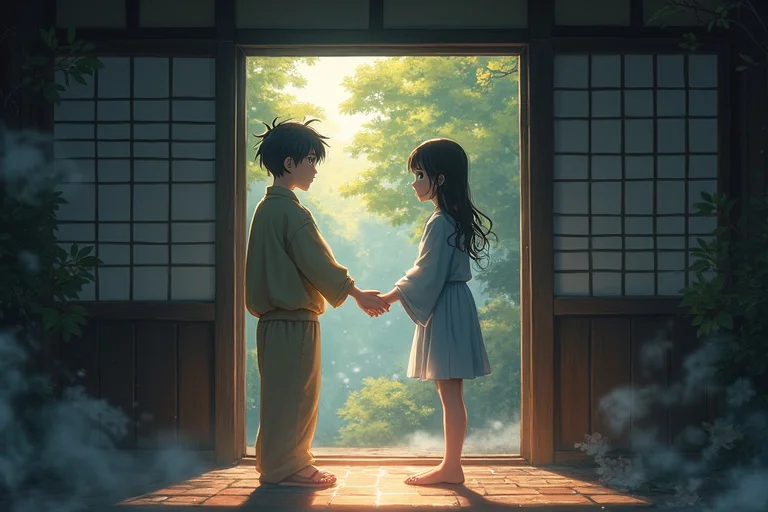

そこに立っていたのは、喪服に身を包んだ四十代くらいの女性だった。

目元には薄く皺が刻まれ、その瞳は深い悲しみを湛えている。

けれど、その面影は間違いなく美咲のものだった。

「美咲……なのか?」

僕の声は、電子音のように掠れて響いた。

周囲の風景が、ポリゴンのように剥がれ落ちていく。

日だまりのリビングは、無機質なグリッド状の空間へと変貌していく。

「久しぶりね、お父さん」

彼女は静かに微笑んだ。

怒りも、恨みもない。

ただ、懐かしむような表情で。

「どういうことだ……僕は、死んだんじゃなかったのか?」

「ええ、お父さんは亡くなったわ。三年前に」

美咲は空間に浮かぶウィンドウを指先で操作しながら言った。

「これは、生前のお父さんの日記、メール、ホームビデオ、あらゆるライフログから再構成された『人格AI』よ」

僕は、自分の手を見た。

半透明になりかけている。

「僕が……AI?」

「父さんの遺言だったの。『もし技術が可能なら、もう一度だけやり直したい日がある』って」

美咲は一歩、僕に近づいた。

「このシミュレーションを起動するのは、これで一〇〇回目」

一〇〇回。

僕は言葉を失う。

「九九回、お父さんはあの電話に出て、仕事に行ってしまった。プログラムされた『過去の行動パターン』が強すぎて、私の制止を振り切って」

彼女の声が少し震えた。

「でも、今日。一〇〇回目にして初めて、お父さんは電話に出なかった」

彼女は涙を浮かべていた。

「『行かない』って言ってくれた。私のために」

僕は理解した。

これは、僕のための償いではない。

残された美咲が、過去の呪縛から解放されるための儀式だったのだ。

仕事人間だった父。

家庭を顧みなかった父。

その父が、一度だけでも「仕事より娘を選んだ」という事実。

たとえそれが、仮想空間の中での出来事だとしても。

「美咲」

僕は、不安定に明滅する手を伸ばした。

「愛しているよ。本当に」

大人の美咲が、僕の手に自分の手を重ねる。

そこにはもう、体温は感じられなかった。

けれど、心は通じ合っている気がした。

「ありがとう、お父さん。やっと、さよならが言える」

彼女が空中に浮かぶ『終了』ボタンに指をかける。

「元気でな」

「お父さんも……ううん、おやすみなさい」

世界が白く染まっていく。

後悔も、痛みも、孤独も。

すべてが光の中に溶けていく。

最後に残ったのは、日曜日の午後三時、あの日だまりの暖かさだけだった。

<セッション終了>

<アーカイブデータを削除しますか?>

<……Y>