第一章 空ろな結晶

夕暮れの光が、食卓に長い影を落としていた。父さんと母さん、そして姉さんの三人が、僕の向かいに座っている。カトラリーが皿に触れる乾いた音だけが、沈黙を気まずく縁取っていた。誰も互いの目を見ようとはしない。まるで、食卓を囲む四つの椅子が、それぞれ孤立した惑星であるかのように。この家には、いつも奇妙な静寂と、それに不釣り合いなほどの重力が満ちていた。足の裏が床に吸い付くような、抗いがたい力。

食事が終わると、いつもの儀式が始まる。母さんが無言で立ち上がり、飾り棚の奥から小さなビロードの箱を取り出した。箱の中には、淡い光を放つ砂糖菓子のような結晶がひとつ、鎮座している。僕の「食事」だ。

「カイ、お食べなさい」

母さんの声は、風のない湖面のようだった。僕は差し出された結晶を指でつまみ、口に運ぶ。舌の上でゆっくりと溶けていくそれは、ほのかな甘みと、そして圧倒的な「空虚」だけを残した。味がしない。温もりも、冷たさもない。ただ、空っぽの何かが僕の身体に染み渡っていく。

僕は「思い出食い」。家族の記憶を感情の結晶として摂取することで、この身を保っている。母さんは、これは家族の絆を深めるための、神聖な行為なのだと教えてくれた。けれど、僕がいくらこの空ろな結晶を食べても、満たされることはなかった。それどころか、食べるたびに僕の存在はより希薄になっていくような気さえした。

ふと、家族の腕に目をやる。父さんも、母さんも、姉さんも、そして僕も、生まれた時から琥珀色の「記憶の鎖」を手首に巻いている。夕陽を受けて鈍く輝くそれは、僕たちの希薄な関係を物理的に繋ぎ止めている唯一の証のように見えた。

第二章 浮遊する隣人

翌日、僕はあてもなく街を歩いていた。この世界では、家族の絆が物理的な重力を生み出す。絆の強い家族は大地にしっかりと根を張り、逆に絆の薄れた者たちは、風船のようにふわりと宙に浮き、やがて空の彼方へと消えていく。街を見渡せば、地面から数センチ、あるいは数メートル浮き上がっている人々が散見された。彼らの表情は一様に不安げで、自分の身体を繋ぎ止めようと必死に地面に手を伸ばしている。

家の前の通りで、隣に住む少女のリナが泣いていた。彼女の小さな身体は、地面から一メートルほど浮き上がり、庭の木の枝に捕まらなければ、今にも空に流されてしまいそうだった。

「どうしたの、リナ」

「パパとママが、また喧嘩して……私、重くなくなっちゃった」

彼女の足は、頼りなげに宙を掻いている。僕は、自分の足元を見下ろした。僕の靴は、まるで磁石のように地面に吸い付いている。我が家のあの冷え切った空気の中で、なぜ僕たちはこれほど「重い」のだろう。

「カイのうちは、いいな。みんなすごく重たいんだね」

リナの無邪気な言葉が、僕の胸に棘のように突き刺さった。重たい? 違う。僕たちの間にあるのは絆の重さじゃない。もっと冷たくて、得体の知れない何かだ。そして、僕が食べるあの「空ろな結晶」。あれは一体、何の記憶なんだろう。家族全員が、まるで示し合わせたように、ある特定の期間の思い出をすっぽりと失っている。その空白が、僕の空腹の正体なのだろうか。

第三章 鎖のささやき

その夜、僕は屋根裏部屋に忍び込んだ。埃をかぶった段ボール箱の中から、古い家族アルバムを見つけ出す。ページをめくっていくと、案の定、僕が五歳だった年の一年間だけ、写真が一枚もなかった。まるで、その時間だけが僕たちの歴史からくり抜かれたように。

父さんの書斎に足を踏み入れる。鍵のかかっていない引き出しの奥に、古びた革張りの日記があった。震える手で開くと、そこには父さんの見慣れた筆跡で、信じがたい言葉が綴られていた。

『世界を繋ぎ止めるための礎として、我ら一族は最も純粋な思い出を捧げることを選んだ』

『あの失われた一年こそが、我らの絆の核であり、世界の重力の源泉となる』

『カイは鍵だ。我らが貯蔵した記憶を解放し、世界に再分配するための、生きた調整弁……』

言葉の意味が理解できなかった。頭が混乱する。僕は無意識に、手首の琥珀の鎖を握りしめた。その瞬間、鎖がじわりと熱を帯び、脳裏に知らない光景がフラッシュバックした。暖かい日差しの中で笑い合う、父さんと母さん。幼い姉さんと僕が、緑の丘を駆け回っている。それは、僕が一度も見たことのない、しかし魂が焦がれるほどに懐かしい「家族」の姿だった。この温もりは、僕が今まで食べてきたあの空虚な結晶とは似ても似つかない。鎖は、僕たちの記憶ではなく、もっと大きな何かと繋がっている。

第四章 記憶の井戸

「これは、どういうことなの」

日記を手に、僕はリビングで家族を問い詰めた。僕たちの失われた記憶は? なぜ僕たちは浮き上がらないの? 僕が食べているものは、一体何?

父さんは何も言わず、ただ静かな目で僕を見つめると、手招きをした。家族全員で、家の地下へと続く螺旋階段を降りていく。ひんやりとした石の壁に囲まれた通路の先にあったのは、小さな礼拝堂のような空間だった。

部屋の中央で、それは脈動していた。家ほどもある巨大な琥珀の結晶体。内部からは、無数の光が生まれ、明滅を繰り返している。僕たちの腕に巻かれた「記憶の鎖」の先は、目に見えない糸となって、この巨大な結晶体へと伸びていた。

「我々の一族は、代々この世界の『絆の重力』を守護する『礎』の役目を担ってきた」

父さんの声が、厳かに響いた。

「世界中の家族の絆が弱まり、重力が失われ始めた時、我々は自らの最も純粋な思い出を捧げる。それがお前が知覚できなかった『空白の一年』の記憶だ。あの時間は、世界中の家族を繋ぎ止めるための、最後の安全装置として、この『記憶の井戸』に貯蔵されている」

そして父さんは、僕の目をまっすぐに見つめて言った。

「お前は『思い出食い』ではない、カイ。お前は、この井戸に蓄えられた記憶をその身に取り込み、世界が本当にそれを必要とする時、解放するために作られた存在なのだ。我々の息子であり、世界の『鍵』でもある」

衝撃が僕の全身を貫いた。僕の空腹は、僕一人のものではなかった。それは、この世界全体の、絆に対する渇望そのものだったのだ。

第五章 最後の晩餐

その時は、唐突に訪れた。空を見上げると、地上の灯りがいくつも、星のようにゆっくりと昇っていくのが見えた。絆の希薄化が、ついに世界の許容量を超え、重力の崩壊が始まったのだ。

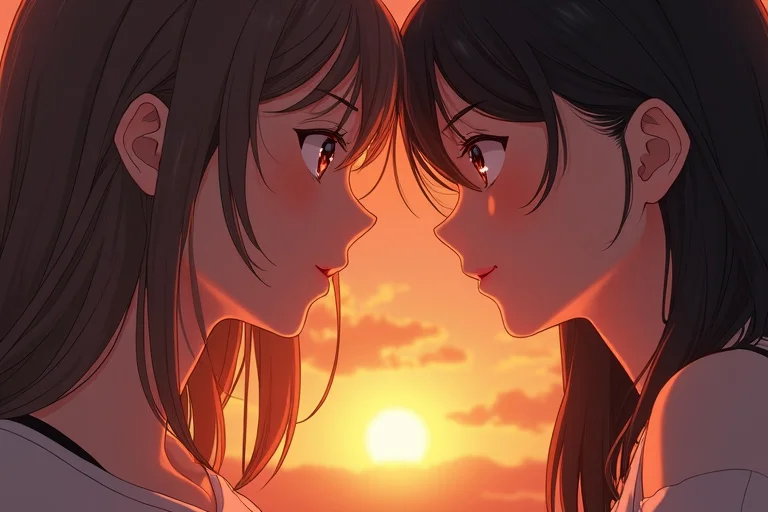

地下の礼拝堂では、「記憶の井戸」が激しく明滅し、悲鳴のようなきしみを上げていた。父さんと母さん、姉さんが僕を取り囲む。彼らの表情は、深い悲しみを湛えながらも、どこか誇らしげだった。

「行きなさい、カイ」

母さんが僕の背中をそっと押した。「それが、あなたの役目。あなたのための、そして世界のための、最後の晩餐よ」

僕は巨大な結晶体の前に立つ。これを食べれば、僕という個の存在は消え去るのかもしれない。家族と囲んだ、あの空ろな食卓も二度と戻らない。けれど、もう迷いはなかった。僕はずっと、本当の「味」がする食事に飢えていたのだから。

僕は震える手を伸ばし、琥珀の結晶に触れた。指先から、温かい光が流れ込んでくる。それは、僕の家族が捧げた一年間の記憶。そして、それだけではない。世界中の無数の家族たちが紡いできた、愛や喜び、そして悲しみさえもが溶け合った、計り知れないほどの「絆」の集合体だった。

僕はそのひとかけらを口に含んだ。瞬間、僕の身体は内側からまばゆい光で満たされた。それは、僕が生まれて初めて味わう、完全な「充足」の味だった。

第六章 軽やかな世界で

僕の身体から溢れ出した無数の光の粒子が、天へと昇り、世界中に慈愛の雨のように降り注いでいった。光は、空へと流されかけていた隣人のリナの足元に触れ、彼女をそっと大地へと引き戻す。世界中の人々が、ふと空を見上げ、失いかけていた誰かの温もりを、懐かしい記憶の断片を、その胸に感じていた。人々は、そばにいる誰かの手を、そっと握りしめていた。

光を放ち尽くした僕の家族は、その身体が透き通り始めていた。役目を終えた彼らは、互いに穏やかな笑みを交わすと、ゆっくりと宙に浮かび上がった。それは、絆が途切れた絶望の浮遊ではない。全ての重責から解放された、安らかで、どこまでも軽やかな飛翔だった。

僕自身の輪郭もまた、光の中へと溶けていく。僕はもはや一人の少年ではなく、世界の重力そのもの、絆そのものへと還っていく。最後に感じたのは、空腹ではない。世界中を満たす、温かく、そして少しだけ切ない充足感だった。

世界は、以前よりもほんの少しだけ軽やかになった。人々は時に、嬉しいことがあると心が弾み、身体がふわりと地面を離れることがある。けれど、もう誰もそれを恐れはしない。それは孤独の証ではなく、自由の証となったからだ。

家族という強い重力から解き放たれ、それでもなお互いを想い合う、新しい絆の形。それが、僕という一人の少年がこの世界にもたらした、切なくも美しい置き土産だった。