第一章 潮流の止まった朝

僕、陽(アキ)の世界は、いつだって色と光に満ちていた。

父さんの穏やかな思考は深い海の青、母さんの快活な愛情は陽だまりの金色、そして妹の燈(アカリ)の純粋な喜びは、春先に咲く桜のような淡いピンク色の粒子となって、家の中を川のように流れていた。それは僕だけに見える「感情の潮流」。家族の絆が織りなす、温かいタペストリーだった。

その朝、僕は完全な静寂の中で目を覚ました。

音がない、という意味ではない。耳には窓を揺らす風の音も、遠くで鳴く鳥の声も届いている。だが、僕の世界を彩っていたはずの潮流が、ぴたりと止んでいた。金色も、青も、ピンク色も、全てが消え失せ、世界は色を剥ぎ取られたモノクロームの絵画のように静まり返っていた。

心臓が嫌な音を立てる。ベッドから飛び出し、リビングへ向かうと、ソファには父さんが、テーブルの椅子には母さんが、そして小さなラグの上には燈が、それぞれ眠っていた。ただ眠っているだけ。そう思おうとした。しかし、彼らの呼吸は人形のように浅く、その頬には血の気が感じられない。どんなに揺さぶっても、名前を呼んでも、彼らの瞼は固く閉ざされたままだった。

震える足で庭へ出た。そこには、僕たちの家族の心そのものである「家族樹」が立っているはずだった。かつては青々と葉を茂らせ、季節ごとに絆の色を映した花を咲かせていた大樹が、今はまるで雷に打たれたかのように、黒く、硬く、枯れ果てていた。樹皮は炭のようにひび割れ、指で触れると、音もなく灰となって崩れ落ちた。

生命の潮流が、完全に止まっていた。僕を一人、色のない岸辺に残して。

第二章 枯れ木に残る蕾

絶望が霧のように立ち込め、思考を鈍らせる。なぜ。どうして。昨日の夜まで、僕たちの家族樹は、見たこともないほど力強い光を放ち、感情の潮流は穏やかな大河のように家を満たしていたというのに。

僕は枯れた大樹の幹に額を押し付けた。冷たく、ざらついた感触だけが、これが現実なのだと告げてくる。涙も出なかった。あまりに突然の喪失は、感情さえも麻痺させるらしい。

どれくらいの時間、そうしていただろうか。ふと、視界の隅で何かが微かに光った気がした。顔を上げると、黒い枝が複雑に絡み合ったその中心、二股に分かれた幹の根元に、小さな光点が見えた。

吸い寄せられるように近づき、枯れた枝をかき分ける。そこに、それはあった。指先ほどの大きさの、硬く閉ざされた蕾。周囲の黒い死の世界とは不釣り合いなほど、真珠のような淡い光を放っている。家族樹が最後に遺した、たった一つの生命の欠片。

そっとそれに触れる。冷え切った樹皮とは全く違う、生き物の心臓のような微かな温もりと、規則正しい振動が指に伝わってきた。それは「記憶の花」の蕾。家族の最も美しい思い出が結晶化した、決して実体を持たないはずの奇跡。

これしかない。僕の震える指が、その蕾をそっと包み込んだ。これが最後の希望なのだと、魂が叫んでいた。

第三章 過去への回廊

蕾を両手で包み、強く念じた瞬間、世界がぐにゃりと歪んだ。視界が真っ白に染まり、次の瞬間には、見慣れた景色が目の前に広がっていた。ただし、僕の身体は透き通り、誰にも認識されていない。

ここは病院の廊下だ。窓の外は夕暮れ。隣には、そわそわと落ち着きなく歩き回る、少し若い父さんがいる。彼の心からは、期待と不安が入り混じった深い青色の潮流が、渦を巻くように溢れ出していた。

分娩室の扉が開き、疲労と、それを遥かに凌駕する歓喜の金色の光をまとった母さんが、看護師に支えられて出てくる。その腕には、小さな、小さな赤ん坊。妹の燈だ。彼女から放たれるのは、生まれたての生命そのもののような、眩い純白の光だった。

次の瞬間、景色は切り替わる。僕の七歳の誕生日。テーブルには母さんの手料理が並び、父さんが少し不格好なケーキを運んでくる。燈がたどたどしい声で歌うバースデーソング。三人の感情が混じり合い、部屋中が虹色の光で満たされている。幸福とは、この光景そのものだった。

蕾は、僕を次々と過去の美しい記憶へと誘った。運動会で転んだ僕を応援する家族の声。初めて自転車に乗れた日。何でもない日の夕食の、温かい味噌汁の匂い。その全てが、失われた今となっては鋭い刃のように胸を抉る。

どの記憶も幸せに満ちていて、今日の悲劇に繋がるような影はどこにも見当たらない。僕はただ、失ったものの大きさを繰り返し見せつけられているだけだった。

第四章 欠けた記憶の断片

何かを見落としている。幸福な記憶だけでは、何も解決しない。僕は蕾を握る手にさらに力を込めた。もっと深く、もっと根源の記憶へ。僕が生まれる前、この家族が始まる、その瞬間へ。

意識はさらに深く沈み込み、たどり着いたのは、僕の知らない過去だった。

雨が降りしきるバス停。学生時代の母さんが、傘を差して本を読んでいる。その背後には、雨で緩んだ山の斜面があった。僕が息を呑んだ、その時。ゴウ、という地鳴りと共に、斜面が牙を剥いた。木々をなぎ倒し、巨大な土砂の波が、何も知らずに本に没頭する母さんへと襲いかかる。

「危ない!」

僕は叫んだ。だが、透き通ったこの身体では声は届かない。これは避けられない運命。母さんは、本来、ここで……。

絶望が全身を貫いた。僕たちの家族の存在そのものが、あり得ない奇跡だったのか。僕が見てきたあの温かい潮流は、全て幻だったというのか。

その時だった。僕が知る歴史とは違う光景が、目の前で繰り広げられたのは。

土砂が母さんを飲み込む寸前、どこからともなく一人の青年が飛び出し、彼女の腕を掴んで強く突き飛ばした。母さんは驚きに目を見開いたまま、安全な場所まで転がる。そして、青年は――母さんの身代わりになるように、濁流の中へと消えていった。

僕は理解した。この家族樹の始まりには、誰かの犠牲があったのだ。そして、この歪んだ歴史の帳尻を合わせるかのように、僕たちの時間は、今、止まってしまったのだ。

第五章 悲劇という名の礎

蕾が最後の光を放ち、僕の意識は時間も空間も存在しない、純白の次元へと引きずり込まれた。

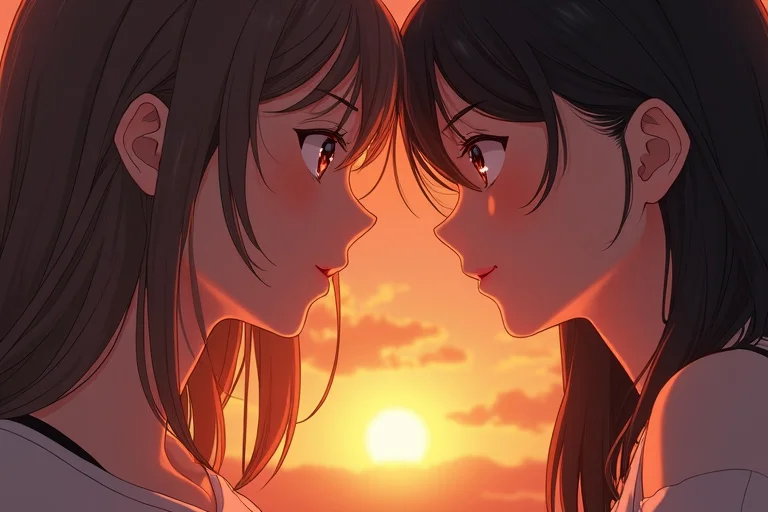

目の前には、あの土砂崩れの光景が、永遠に繰り返されるかのようにスローモーションで再生されている。突き飛ばされ、地面を転がる母さんの驚愕の表情。そして、濁流に飲み込まれていく、名もなき青年の姿。

僕は、その青年の顔をはっきりと見た。

そこにいたのは、少しだけ大人びた、僕自身だった。

未来の僕が助けに来た?違う。これはそういう話じゃない。魂の奥底で、真実を悟っていた。この世界には、元々「陽」という存在はなかったのだ。母が助かり、父と出会い、燈が生まれるという歴史は、この「名もなき犠牲」という礎の上にだけ成り立つ、脆い奇跡だった。

家族樹が枯れ、皆が眠りについたのは、その礎が崩れかけたからだ。矛盾した時間軸が、存在そのものを消し去ろうとしている。

家族を本当に救う方法が、たった一つだけあった。

僕が、この「悲劇そのもの」になること。

僕の存在を、この時間軸を正しく成立させるための、人柱として捧げること。

そうすれば、陽という個人は最初から存在しなかったことになり、歴史は正しく再構築される。父と母は出会い、燈は生まれ、新しい家族樹が芽吹くだろう。僕のいない、完璧な世界で。

目の前で、青年が濁流に消える。僕は目を閉じ、その運命を受け入れることを決めた。さよなら、父さん。母さん。燈。君たちが笑ってくれるなら、僕は喜んで、名もなき礎になろう。

僕が穏やかに微笑むと、身体が光の粒子となって、ゆっくりと崩れていった。

第六章 根元の石

穏やかな光が差し込む朝。聡はキッチンでコーヒーを淹れ、妻の美咲は食卓で新聞を広げている。

「お父さん、お母さん、おはよう!」

快活な声と共に、娘の燈が二階から駆け下りてきた。ごく普通の、幸せな朝の光景。彼らの心の中は、穏やかで温かい感情で満たされている。ただ、時折、美咲の胸に、理由のわからない、ほんのわずかな空洞と切なさがよぎることがあった。まるで、大切な何かを忘れてしまったような感覚。

庭には、生命力に満ち溢れた見事な家族樹が枝を広げ、陽の光を浴びてきらきらと輝いていた。

朝食の後、燈は庭へ駆け出していった。蝶を追いかけているうち、ふと、家族樹の太い根元に、何かが半分埋まっているのに気がついた。掘り出してみると、それは手のひらにしっくりと収まる、滑らかな丸い石だった。いつからそこにあったのか、誰も知らない。

「お母さん!」

燈は家の中にいる美咲に向かって、その石を高く掲げた。

「見て! この石、なんだか、あったかいよ」

その無邪気な言葉を聞いた瞬間、美咲の瞳から、理由もなく一筋の涙がこぼれ落ちた。なぜ泣いているのか、彼女自身にもわからない。ただ、娘が握りしめるその石から伝わってくる気がする温もりが、決して会うことのない誰かの優しい記憶のように感じられて、どうしようもなく胸が熱くなるのだった。

彼らは知らない。自分たちの幸福が、忘れられた誰かの、愛という名の犠牲の上に成り立っていることを。

けれど、その温もりだけが、家族の心の根元で、永遠に彼らを守り続ける。