第一章 色彩の残滓

僕の瞳には、世界が少しだけ過剰に映る。雑踏を行き交う人々の胸から、それぞれの感情が淡い光の粒子となって立ち上るのだ。恋人たちの睦言は薔薇色の霧となり、子供の純粋な驚きは弾けるレモンイエローの飛沫となって宙を舞う。それは『感動』の色。人が生きてきた証として、その魂に宿る結晶から漏れ出す輝きだった。

僕、相羽 奏(あいば かなで)は、物心ついた頃からこの光景を見てきた。しかし、その光は年々弱々しく、儚くなる一方だ。かつて街を万華鏡のように彩っていた光彩は、今ではまるで燃え尽きる寸前の蝋燭のように、か細く揺らめいているだけ。そして、それと引き換えにするように、僕自身の視界は、徐々にその輪郭を失っていく。世界に薄い磨りガラスを一枚、また一枚と重ねていくような、緩やかな白夜の侵食。

ポケットの中を探り、ひんやりとした感触を確かめる。幼い頃から肌身離さず持っている、虹色の小石。僕自身の『魂の結晶』のかけら。両親と見上げた満天の星空、頬を撫でた夜風の冷たさ、その全てが凝縮された僕だけの宝物。けれど、この石の虹色もまた、僕の視力と歩調を合わせるように、その透明感を失いつつあった。

「奏、またそんな顔して。眉間に皺、寄ってるわよ」

背後からかけられた声に、僕は我に返った。幼馴染の澪(みお)が、心配そうに僕の顔を覗き込んでいる。彼女の胸からは、ひまわりのような暖かな橙色の光が、穏やかに溢れていた。僕の能力を知る、唯一の理解者だ。

「……なんでもない」

僕は無理に笑って、霞み始めた空を見上げた。この瞳が世界から色を奪っていく。そのどうしようもない事実から、僕はただ目を逸らし続けていた。

第二章 褪せた魂の結晶

その異変は、街角のカフェテラスで最初に起こった。老夫婦が思い出話に微笑み合った、その穏やかな午後のことだった。突如、夫の胸に宿っていた琥珀色の穏やかな光が、音もなく掻き消えた。そして、その結晶はまるで風化した石のように、灰色の塵となって砕け散ったのだ。

「あなた……?どうしたの?」

「……いや。何を、話していたかな」

老紳士は虚ろな目で宙を見つめ、自分の最も愛おしい記憶のひとかけらを、永遠に失ってしまったことに気づかずにいた。

その瞬間、僕の右目に激痛が走った。砕け散った結晶から放たれた無色の光が、悲鳴のような奔流となって僕の網膜を焼いたのだ。視界が激しく明滅し、気づいた時には、世界の半分が色を失っていた。右目で見る景色は、まるで古いモノクロ映画のように、ただ濃淡のある灰色に塗りつぶされていた。

「奏っ、しっかりして!」

澪の悲鳴が遠くで聞こえる。ポケットの小石を握りしめると、その表面がざらついているように感じた。虹色の光沢が、また一層失われていた。現象が起きた場所では、必ず僕の視力が奪われる。そして人々は、決まって『最も大切な思い出』を失っていく。僕は、他人の感動を喰らう怪物なのだろうか。その恐怖が、冷たい蔓のように心に絡みついてきた。

第三章 追憶の蜃気楼

現象は『魂魄霧散症候群(こんぱくむさんしょうこうぐん)』と名付けられ、瞬く間に世界をパニックに陥れた。人々は理由もわからぬまま、愛する人との記憶、人生で最も輝いた瞬間を奪われ、心を空っぽにされていく。ニュースキャスターが深刻な面持ちで語るその背景で、僕はただ唇を噛みしめることしかできなかった。

この呪いが僕の能力に起因するのなら、僕が人々と関わるほど、悲劇は広がるのではないか。その疑念は日に日に大きくなり、僕は澪を避けるようになった。彼女のあの暖かい橙色の光さえ、いつか僕が奪ってしまうかもしれない。そう思うと、息が詰まりそうだった。

一人きりの部屋で、僕は自分の『魂の結晶』の源となった夜を思い出そうとした。両親と三人、丘の上で毛布にくるまり、息をのんで見上げた流星群。降り注ぐ光の雨、母の感嘆の声、僕の手を握る父の大きな手の温もり。それは僕の世界の始まりだった。しかし、その記憶さえも、薄れゆく視界と共に、蜃気楼のように揺らめき、ピントが合わなくなっていく。大切な思い出が、指の隙間から零れ落ちる砂のように、少しずつ失われていく感覚に、僕はなすすべもなかった。

第四章 灰色の合唱

運命の夜は、街の中心にあるシンフォニーホールで訪れた。満員の聴衆が、舞台上のオーケストラが奏でる壮大な交響曲に聴き入っている。僕は人目を忍ぶように、一番後ろの席でその光景を見ていた。音楽が高揚するにつれ、客席からは色とりどりの感動の光が立ち上り、それはさながら光のオーロラとなってホールを満たしていく。美しく、そして恐ろしい光景だった。

そして、最終楽章。音楽が最も荘厳なクライマックスに達した瞬間、それは起こった。

ホール中の光という光が、一点に収束したのだ。それは感動の光ではなかった。全ての色彩を飲み込み、白く焼き尽くすような、暴力的な閃光。聴衆の『魂の結晶』が一斉に砕け散り、その絶望と喪失のエネルギーが、巨大な渦となって僕に襲いかかった。

「ぐっ……あああああっ!」

網膜を灼く激痛。残っていた左目の視界も、閃光に塗りつぶされ、急速に闇に閉ざされていく。意識が遠のく中、僕は確かに見た。閃光の中心で蠢く、歪んだ影のような何かを。そして、頭の中に直接響く声を聞いた。

『感動は視るものではない。集め、消費するものだ』

違う。それは、僕の能力の、僕自身の心の暗部が生み出した幻影なのかもしれない。感動をただの視覚情報として受け流してきた僕への、罰なのかもしれない。もはや何も見えなくなった瞳から、熱いものが頬を伝った。

第五章 最後のプリズム

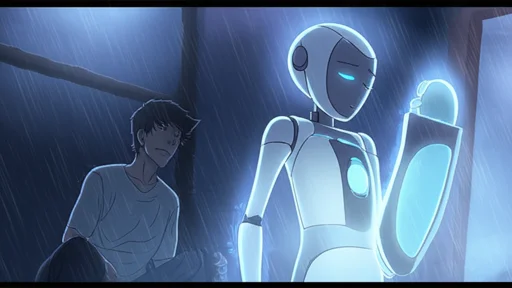

完全な闇と静寂の中で、僕を最初に捉えたのは澪の香りだった。雨上がりの土のような、懐かしい匂い。彼女が僕の手を握っている。その温かさだけが、僕がまだこの世界に繋がっている証だった。

「僕のせいだ……僕が、みんなの心を……」

絶望が声になった。僕という存在が、世界から色と記憶を奪っていく。

「違う!」澪の声は、涙で震えていた。「奏のせいじゃない。それに、目がなくても……私が奏の目になる。全部、全部思い出させてあげるから」

彼女は語り始めた。僕たちが一緒に見た、水平線に沈む夕日の燃えるようなオレンジ色を。初めて二人で食べたソーダアイスの、舌が痺れるような青い味を。水たまりを跳ねて、空にかかった大きな虹を見つけた時の、あの胸の高鳴りを。

それは、僕が今まで『視て』きた、きらびやかな光の粒子とはまるで違っていた。手触りがあって、匂いがあって、温度のある、血の通った記憶の言葉たち。視覚を失った僕の全身に、彼女の言葉が染み渡っていく。声の震えが、手の温もりが、頬を伝う涙の塩辛い香りが、僕の世界を再構築していく。

ポケットの中で冷たくなっていた小石を、そっと握りしめる。それはもう、ただの石ころのはずだった。けれど、僕には感じられた。その石の中心で、何かが静かに、しかし力強く脈打っているのを。

第六章 心で視る世界

僕は、最後の力を振り絞って、重い瞼を押し上げた。

もう何も見えないはずの瞳に、ほんの僅かな光の残滓が映った。目の前にいる澪の顔。その瞳の奥深く、彼女の魂の結晶が、あの頃と同じ、ひまわりのような暖かな橙色の光で、僕だけのために揺らめいていた。

「……きれいだ、澪」

それが、僕が視た、最後の光景だった。

ぷつり、と音を立てるように、世界との最後の繋がりが断たれる。完全な暗闇。永遠の孤独。そう思った瞬間、僕の内側で、何かが静かに弾けた。

それは色でも、光でもなかった。

身体の芯から湧き上がり、全身を駆け巡る、純粋な歓喜の奔流。幼い日に見上げた流星群の記憶が、視覚情報としてではなく、肌を撫でる夜風の冷たさ、隣にいた両親の温もり、宇宙の広大さに抱かれる絶対的な安心感として、鮮烈に、暴力的なまでに鮮やかに蘇った。

ポケットの小石が、手の中で眩いほどの輝きを放つ。それは目に見える光ではない。魂そのものを震わせるような、温かく、そして懐かしい『真の色』だった。

「ああ、そうか……」

僕は、暗闇の中で静かに微笑んだ。

「感動は、視るものじゃなかったんだ。ずっと昔から、ここにあった。ただ、感じるものだったんだ」

第七章 虹彩のレクイエム

僕の内側から解き放たれた『真の感動』は、静かな波紋となって世界へと広がっていった。

街中で、虚ろな目をしていた人々が、ふと立ち止まる。胸の奥深く、忘れていたはずの温かい感覚が、泉のように湧き上がってくるのを感じていた。失われたはずのプロポーズの言葉。初めて我が子を抱いた時の腕の重み。友と夜通し語り明かした、あの日の可笑しみ。灰色に砕け散っていた『魂の結晶』が、一人、また一人と、内側から柔らかな光を取り戻していく。世界はゆっくりと、しかし確実に、その色彩と記憶を再生し始めていた。

澪は、目の前の僕が穏やかに微笑んでいるのを見た。僕の瞳はもう何も映してはいない。けれど、その表情は、彼女が今まで見たどの瞬間よりも、深く満ち足りているように見えた。

僕は視力を失い、世界は色彩を取り戻した。

失ったものは視界。手に入れたものは、心で世界を『視る』ための、新しい五感。

もう、人々の胸に輝く感動の色を視ることはないだろう。けれど、僕には聞こえる。聞こえるのだ。世界に満ちる無数の喜びや、切なさや、愛おしさが奏でる、壮大で美しい交響曲が。僕は静かに目を閉じ、その鎮魂歌(レクイエム)に、ただ耳を澄ませていた。