第一章 沈黙のメロディ

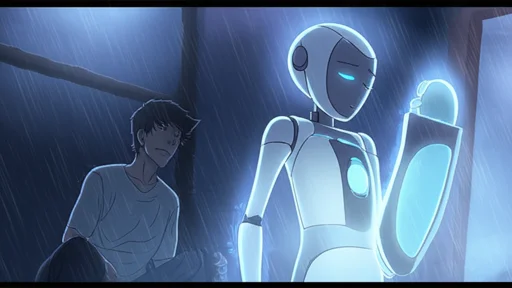

水無月響(みなづき ひびき)の世界は、常に他人の終わりの欠片で満ちていた。彼が営む古道具屋「追憶堂」の棚に並ぶ品々は、どれも声なき最後の記憶を宿している。懐中時計に触れれば、持ち主が息を引き取る瞬間の病室の天井が見える。万年筆に触れれば、遺書を書き終えた男の震える指先が視界に映る。音も、匂いも、感情もない、ただサイレントでセピア色の映像。響にとって、この能力は呪い以外の何物でもなかった。だから彼は、厚手の手袋を決して外さず、人との物理的な接触を病的なまでに避けて生きてきた。

その日、店の軋む扉を開けて入ってきた老婆が、風呂敷包みをカウンターに置いた。中から現れたのは、螺鈿細工が施された、古びた木製のオルゴールだった。

「主人が大切にしていたものですが、もう誰も聴く者がおりませんので」

老婆は寂しそうに微笑んだ。響は無言で頷き、手袋をはめたままオルゴールを手に取る。だが、その瞬間、指先が滑り、素肌が一瞬だけオルゴールの冷たい側面に触れてしまった。

――閃光。

視界がセピア色の記憶に塗りつぶされる。

いつもの、死や別れの陰鬱な光景ではなかった。

見えるのは、潮風に揺れる白いカーテン。窓の外には、きらきらと光を反射する広大な海。そして、ベッドに腰掛け、膝の上でこのオルゴールを抱きしめる少女の後ろ姿。肩が小さく震えている。泣いているのだろうか。その背中には、言葉にできないほどの深い悲しみが滲んでいた。

映像はそれだけだった。しかし、響の胸を、これまで感じたことのない強い衝動が突き上げた。この記憶は、何かが違う。見ず知らずの少女の悲しみが、まるで自分のことのように、心の奥底にある固く錆びついた扉を叩くのだ。

「お客様、こちら……どちらで手に入れられたものでしょうか」

気づけば、響は手袋を外し、素手でオルゴールを握りしめていた。自分の声が、微かに震えていることに、彼自身が一番驚いていた。

第二章 記憶の糸を手繰りて

老婆は、そのオルゴールが数十年前に閉鎖された海辺のサナトリウム「汐風療養院」にあったものだと教えてくれた。響は礼を言って老婆を見送ると、店の扉に「臨時休業」の札を掛けた。彼の内側で、何かが動き出していた。あの少女の悲しみの理由を知りたい。それは、これまで能力から逃げ続けてきた彼にとって、初めて抱く能動的な欲求だった。

響はまず、古物市場の同業者に連絡を取り、汐風療養院から出た品々の行方を追い始めた。能力を積極的に使うのは、精神を削る苦痛な作業だ。手にした白磁の花瓶は、枯れた花と見舞い客の来ない窓辺の記憶を。古びた医学書は、自らの無力さに嘆く医師の溜息の記憶を見せた。どれも断片的で、少女には繋がらない。それでも響は、パズルのピースを拾い集めるように、記憶の糸を手繰り寄せ続けた。

調査の過程で、彼は必然的に多くの人と話すことになった。古物商の頑固な店主、町の歴史を語る図書館の司書、療養院の噂を知る喫茶店のマスター。最初は億劫だった人との関わりが、不思議と苦ではなかった。彼らは皆、響が探している「過去」に対して、それぞれの想いを抱いていた。それは、響がいつも見てきた「終わり」の記憶とは違う、温かみのある人の営みの記憶だった。

数週間後、ついに有力な手がかりを掴む。療養院で看護師をしていたという女性の連絡先だった。電話の向こうで、老いた女性の声が、懐かしそうに療養院の日々を語った。そして、響がオルゴールの特徴を伝えると、彼女は「ああ、ハルさんの……」と小さな声で呟いた。

「ハルさん。汐見ハルさんという、とても優しい方でした。ご両親を早くに亡くされてね……。あの子がいつも大切にしていたオルゴールです。確か、彼女は今も、あの療養院の近くの町で暮らしているはずですよ」

汐見ハル。記憶の中の少女の名前だろうか。響の心臓が高鳴った。彼は礼を言うと、地図を広げ、海沿いを走る一本の道に指を滑らせた。

第三章 海鳴りの鎮魂歌

汐風療養院の跡地は、海の見える小高い丘の上に残っていた。蔦の絡まる白亜の建物は、廃墟となってなお、どこか気品を漂わせている。潮風が、窓のなくなった窓枠を通り抜け、まるで鎮魂歌のように低く鳴っていた。響は、教えられた住所を頼りに、その麓にある小さな家を訪ねた。

扉を開けてくれたのは、深く皺の刻まれた顔に、穏やかな微笑みをたたえた老女だった。汐見ハル。彼女は響を招き入れると、古びたアルバムを開いてくれた。そこにいたのは、記憶で見た少女と寸分違わぬ、若き日の彼女の姿だった。

「このオルゴールを……覚えていらっしゃいますか」

響がおずおずと差し出すと、ハルは愛おしそうにそれを受け取った。

「ええ、もちろん。忘れるはずがありません。これは、私の宝物でしたから」

彼女はゆっくりと、過去を語り始めた。両親を病で亡くし、天涯孤独になったこと。療養院での寂しい日々を、このオルゴールが唯一の慰めだったこと。

「あの日も……私は一人で泣いていました。このオルゴールを抱きしめて」

ハルの言葉と共に、響の脳裏に再びあの記憶が流れ込む。潮風に揺れるカーテン、光る海、少女の震える背中。

「その時です。小さな男の子が、私の病室に迷い込んできたのは」

「え……?」

響の思考が停止した。

「その子も、ついさっき、事故でご両親を亡くしたばかりでした。ショックで言葉も出せず、ただ私のそばに、ぽつんと立っていた。私は、その子を慰めたくて……このオルゴールのネジを巻いたんです。優しいメロディを聴かせてあげたくて」

ハルの言葉が、雷のように響の心を貫いた。彼女が語る情景と、響の脳裏の記憶が、ぴたりと重なる。違う。これまで見てきた記憶とは、何かが決定的に違う。これは、他人の記憶じゃない。

――白いカーテン。きらめく海。少女の背中。そして、優しいオルゴールの音色。

そうだ、音があった。この記憶には、今まで聞こえなかったはずの、澄んだメロディが流れている。

――そして、視点が動く。少女の背中を見つめていた視点が、ゆっくりと自分の足元へ。そこには、泥のついた小さな革靴があった。見覚えのある、幼い頃の自分が履いていた靴。

「まさか……」

響は愕然とした。彼が見ていたのは、オルゴールに残された汐見ハルの「最後の記憶」ではなかった。

それは、**オルゴールを触媒として呼び覚まされた、彼自身の失われた記憶**だったのだ。

両親を失ったあの日、茫然自失でこの療養院に迷い込んだ幼い自分。見ず知らずの優しい少女が、自分のために奏でてくれた鎮魂のメロディ。あまりの衝撃に封印していた過去の断片が、今、四十年の時を経て、鮮やかに蘇ったのだ。

「あなたの……お名前は?」

ハルが、何かを察したように、震える声で尋ねた。

「ひびき……です。水無月、響」

その名を聞いた瞬間、ハルの瞳から大粒の涙が溢れ落ちた。

「ああ……響ちゃん。大きくなって……。会いたかった」

彼女はオルゴールを抱きしめたまま、嗚咽した。その姿は、かつて響が記憶の中で見た、悲しみに震える少女の姿そのものだった。あの日の彼女の悲しみは、自分のためだけのものではなかった。それは、目の前の小さな命の未来を案じる、深い慈愛の涙だったのだ。

第四章 追憶堂に射す光

古道具屋「追憶堂」に戻った響は、店の真ん中に立ち、ゆっくりと店内を見渡した。埃をかぶった品々が、夕陽を受けて静かに輝いている。以前は、忌まわしい記憶の集合体にしか見えなかったこの場所が、今は無数の人々の生きた証が眠る、聖なる場所のように感じられた。

呪いだと思っていた能力。それは、自分と他人を、過去と現在を繋ぐ、見えない絆の形だったのかもしれない。他人の最後の記憶に触れることは、その人の人生の終着点に立ち会うこと。それは悲しいけれど、同時に、その人が確かに存在したという事実を受け取ることでもあったのだ。そして、時には、自分自身の失われた心さえも見つけ出してくれる。

あの日以来、響は手袋を外すことが多くなった。もちろん、無闇に物に触れることはしない。だが、客が持ち込む品々に、その裏にある物語に、真摯に向き合えるようになった。

ある日、若い女性が小さな銀のロケットを手に、店を訪れた。

「祖母の遺品なのですが、開かなくなってしまって」

響は黙ってロケットを受け取ると、道具を使って慎重に蓋を開けた。中には、色褪せた若い男女の写真が収められている。

「ありがとうございます!」

女性は心から嬉しそうに微笑んだ。その笑顔は、響の心に温かい光を灯した。

彼女が帰った後、響は指先に残る微かな感触に集中した。ロケットの記憶。それは、若い頃の祖母が、愛する人からこのロケットを贈られた、幸せに満ちた瞬間の映像だった。

響の口元に、いつからか忘れていた、穏やかな笑みが浮かんだ。

世界は、終わりの欠片だけで出来ているわけじゃない。その欠片の一つ一つに、誰かの愛した時間の輝きが、確かに宿っている。響は窓の外に広がる夕暮れの空を見上げた。空は、燃えるような追憶の色をしていた。