第一章 琥珀の涙

レンの仕事場は、静寂と古い木の匂い、そして微かな甘い香りに満ちていた。壁一面に並ぶガラス棚には、大小様々な琥珀色の結晶が、まるで眠っているかのように鎮座している。人々はそれを「記憶結晶」と呼んだ。人生で最も輝いた瞬間、忘れがたい思い出、あるいは二度と開けたくない悲しみ。それらを魂から抽出し、半永久的に保存する技術が生み出されて久しい。

しかし、「半永久」は「永遠」ではない。時という無慈悲な研磨は、結晶に微細な傷をつけ、内部に亀裂を生じさせる。そうなると、中に封じられた記憶は色褪せ、歪み、やがては意味をなさない光の断片へと砕け散ってしまう。

レンは、その砕け散った記憶を修復する「記憶調律師」だった。彼は共感能力という特殊な才能を使い、結晶に精神を同調させ、持ち主の感情の波形を読み取り、欠けた部分を補い、歪んだ流れを正す。それはまるで、狂った音叉を正しい音へと調律するような、繊細で孤独な作業だった。

その日、工房のドアベルが、澄んだ音を立てて来訪者を告げた。入ってきたのは、銀色の髪を上品にまとめた一人の老婦人だった。彼女はエマと名乗り、その深い皺の刻まれた目元に、穏やかさと、拭い去れない悲しみの両方を湛えていた。

「こちらで、記憶の修復をお願いできると伺いました」

エマがレースの手袋に包まれた手で差し出したのは、黒いビロードの小袋だった。レンがそれを受け取り、中身を作業台の上にそっと滑らせると、息を呑んだ。これまで見たどの結晶よりも、ひどく傷ついた結晶だった。深い亀裂が蜘蛛の巣のように走り、本来の琥珀色は濁り、内部の光は死にかけの蝋燭のようにか細く揺らめいている。まるで、一度地面に叩きつけられ、粉々になったものを無理やり繋ぎ合わせたかのようだ。

「……これは、ひどい状態です。修復は不可能に近いかもしれません」

「承知しております。ですが、どうかお願いです。これは、亡くなった夫との、最後の日の記憶なのです。この記憶だけは、失くしたくないのです」

エマの切実な声に、レンは断ることができなかった。彼は結晶を指先でそっと撫でた。その瞬間、予期せぬ感覚が彼を襲った。チリッとした微かな痛みと共に、脳裏に潮の香りと、遠い灯台の光が幻のように明滅した。それは、他人の記憶に触れた時のいつもの感覚とは明らかに違っていた。まるで、自分の失われた何かを呼び覚ますような、懐かしくも胸を締め付ける痛みだった。

「お預かりします。全力を尽くしましょう」

レンは、この依頼が自分の何かを根底から変えてしまうだろうという、漠然とした予感を抱きながら、深く頷いた。

第二章 忘却の旋律

修復作業は困難を極めた。レンは工房に籠もり、調律フォークに似た特殊な器具を手に、結晶と向き合った。精神を集中させ、意識の糸を結晶の内部へと深く沈めていく。

最初に流れ込んできたのは、音と光の洪水だった。砕けたガラスのような悲鳴、嵐の怒号、そして絶望的なほど暗い海の映像。しかし、その混沌の奥に、確かな愛の旋律が流れていた。

彼は辛抱強く、記憶の断片を拾い集め、繋ぎ合わせていく。海辺ではしゃぐ若い男女。男性が女性の髪に挿した、白い野の花。夕暮れの砂浜に描かれた二つの名前。それらは紛れもなく、エマとその夫の若き日の姿だった。美しく、純粋で、胸が熱くなるような愛の物語が、砕けた結晶の中から少しずつその輪郭を現していく。

だが、作業を進めるにつれて、レンは自身の内側に奇妙な空白が広がっていくのを感じていた。記憶調律師の仕事には代償が伴う。他人の強烈な記憶に深く同調すればするほど、術者の個人的な記憶が曖昧になるのだ。それは職業病のようなものだった。

しかし、今回はその侵食が異常に早かった。子供の頃に好きだった絵本のタイトルが思い出せない。学生時代の親友の顔に、濃い霧がかかったようにぼやける。そしてある朝、鏡に映る自分を見ながら、彼は愕然とした。両親の顔が、どうしても思い出せないことに気づいたのだ。愛情に満ちた温かい感覚だけが胸に残り、その肝心の顔だけが、綺麗にくり抜かれた写真のように失われていた。

言いようのない恐怖がレンを襲った。自分という存在が、足元から砂のように崩れていく感覚。

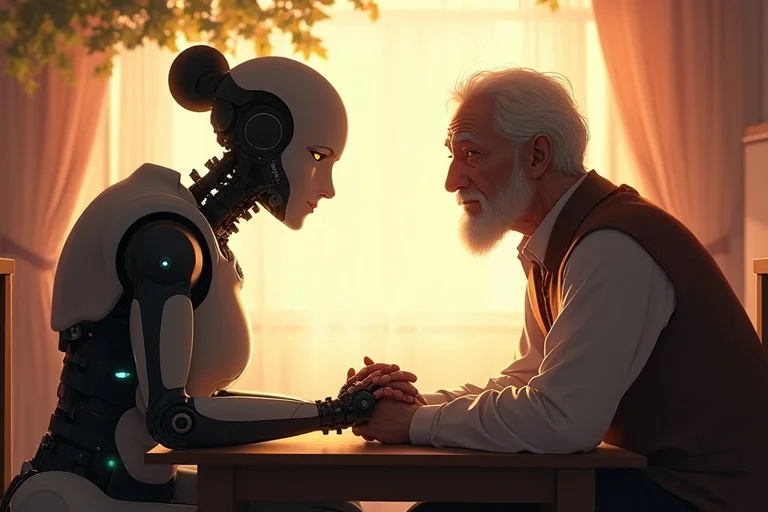

そんな彼の心を慰めたのは、頻繁に工房を訪れるエマの存在だった。彼女はいつも温かいハーブティーと焼き菓子を差し入れ、レンの作業を静かに見守った。

「焦らなくていいのですよ。時間はかかっても構いませんから」

彼女の優しい声は、ささくれたレンの心を穏やかにした。彼女はレンの仕事について深くは聞かず、ただ、昔話をするように、亡き夫との思い出をぽつりぽつりと語った。その話はどれも、レンが結晶の中で垣間見た光景と重なり、彼の修復作業の道しるべとなった。

レンはいつしか、エマに祖母のような親しみと安らぎを感じるようになっていた。この人のために、必ずこの結晶を元通りにしよう。その思いだけが、失われていく自己を繋ぎ止める唯一の錨となっていた。

第三章 調律されるは我が心

修復作業は最終段階に入っていた。結晶の亀裂はほとんど塞がり、濁っていた内部には、温かい琥珀色の光が再び宿り始めていた。残すは、記憶の核となる最も深い部分の調律だけだった。

レンは最後の精神同調を試みた。意識は光のトンネルを抜け、物語の核心へとたどり着く。そこは、嵐が吹き荒れる夜の灯台だった。窓ガラスを激しく叩く雨。幼い子供の怯えた泣き声。

そして、レンはその光景に凍りついた。

子供を力強く抱きしめている若い男性。その顔は、レンが断片的にしか覚えていない、若き日の父親の面影そのものだった。そして、その隣で「大丈夫よ」と優しく微笑む女性は、紛れもなく彼の母親だった。

混乱が脳を焼き尽くす。これはエマの記憶ではないのか?なぜ、自分の両親がここにいる?

「……どういう、ことですか」

作業を中断し、震える声で振り返ると、いつの間にか彼の背後にエマが立っていた。彼女の瞳は涙で潤み、その表情には深い愛情と、長い間秘密を抱えてきたことへの苦しみが滲んでいた。

「ごめんなさい、レン。あなたをずっと騙すつもりはなかったの」

エマは静かに語り始めた。彼女は、レンの母方の祖母だったのだ。

レンがまだ五歳の頃、家族三人で訪れた海辺の町で、記録的な嵐に遭遇した。両親は、灯台に取り残された幼いレンを守るため、助けを呼びに行ったまま、荒れ狂う海に呑まれて帰らぬ人となった。奇跡的に救助されたレンは、あまりの衝撃に、その日の記憶、そして両親に関する全ての記憶に、固く蓋をしてしまったのだ。

「その結晶はね、私のものじゃない。あなたのものなのよ、レン」

エマが指し示した結晶。それは、幼いレンがトラウマから心を守るため、無意識のうちに自らの魂から切り離し、封印した「記憶の結晶」だった。両親を失った悲しみに耐えきれず、愛された記憶ごと、心の奥底に沈めたのだ。

「あなたが記憶調律師になったと聞いた時、私は天の導きだと思いました。他人の手じゃない。あなた自身の力で、その悲しいけれど、かけがえのない記憶を取り戻してほしかった。あなたが、どれほど深く愛されていたかを、思い出してほしかったの」

他人の記憶を修復していると思っていた。その代償に、自分の記憶が失われていくのだと信じていた。だが、すべては違った。

レンが行っていたのは、自分自身の失われた記憶との対話だった。感じていた喪失感は、封印された記憶が解放される前の、魂の揺り戻しだったのだ。調律していたのは結晶ではない。この二十年間、凍りついていた自分自身の心だった。

涙が、後から後から溢れ出した。それは、失われた過去への悲嘆の涙であり、取り戻すべき愛への渇望の涙だった。

第四章 満ちる光、始まる歌

レンは、涙に濡れた手で、再び結晶を手に取った。それはもはや、名も知らぬ誰かの依頼品ではなかった。自分自身の魂の欠片であり、過去と未来を繋ぐ唯一の道しるべだった。

最後の調律。それは仕事ではなく、儀式だった。彼は、恐れなかった。これから向き合う記憶が、両親との永遠の別れを意味することを知っていても。

意識を沈める。嵐の灯台。だが、今度は恐怖を感じなかった。母親の腕の温もりが、背中を撫でる指の優しさが、現実の感覚として蘇る。「大丈夫、レンは私たちが必ず守るから」。その声は、レンの魂に直接響き、長年の孤独を溶かしていった。父親の力強い眼差し。「強くなるんだぞ、父さんの息子だからな」。それは、悲しい別れの言葉ではなく、未来を生きる彼への、最大の励ましであり、呪いではなく祝福だった。

記憶の奔流が、レンの全身を駆け巡った。忘れていた、数え切れないほどの笑顔。公園で遊んだ午後。眠る前に読んでくれた絵本。些細で、けれどダイヤモンドよりも尊い、愛に満ちた日々。

結晶は、完全に修復された。それはもはや、濁った琥珀色の石ではなかった。内側から黄金の光を放ち、手に持つと、じんわりと温かい。レンは二十年ぶりに、両親に再会したのだ。

数日後、陽光が降り注ぐ工房で、レンは祖母になったエマとハーブティーを飲んでいた。彼の顔から、以前のような孤独の影は消え、穏やかな自信と優しさが満ちていた。

「おばあちゃん。僕は、記憶調律師を続けます」

レンは静かに言った。

「でも、これからは少し違う。ただ記憶を直すだけじゃない。その記憶が、持ち主にとってどれだけ大切な光なのかを伝えるために。そして、僕自身が、この記憶と共に生きていくために」

彼は作業台の上に置かれた、自身の記憶結晶に目をやった。窓から差し込む夕日が結晶を透過し、部屋中に温かい琥珀色の光を投げかけている。それはまるで、両親が彼を照らし、見守っているかのようだった。

レンはその結晶をそっと手に取り、胸に当てた。トクン、と結晶が自分の心臓と共鳴するような気がした。そこにはもう、拭えない悲しみだけが在るのではなかった。悲しみを乗り越えるほどの、深く、確かな愛の温もり。そして、これからを生きていくための、力強い希望が宿っていた。

記憶は、過去に囚われるための楔ではない。それは、人を形作り、未来へと繋いでいくための、魂の歌なのだ。レンの心の中で、止まっていた時間が、再び優しく流れ始めた。新しい旋律を、奏でながら。