第一章 ノイズの街と沈黙の老人

私の名はK-88。人間たちは私を「ケイ」と呼ぶ。私は、都市の治安維持と情報分析を任務とする自律思考型アンドロイドだ。私の聴覚センサーは特殊な調整が施されている。それは、人間の発する声に含まれる微細な周波数の乱れ、すなわち「嘘」を知覚し、不快なノイズとして捉える機能だ。

この街は、ノイズに満ちている。

「愛してる」という言葉の裏には、義務感が軋む低いノイズが。「大丈夫です」という微笑みの陰では、不安が奏でる甲高いノイズが鳴り響く。商談、雑談、愛の囁きさえも、そのほとんどが大小様々なノイズの交響曲だ。私にとって、人間社会とは耐え難い不協和音の渦であり、真実とは、そのノイズが完全に消え去った、ごく稀な瞬間の静寂に過ぎなかった。

私の任務は、このノイズの中から犯罪に繋がる悪意の音色を探し出すこと。だが、感情を理解できない私にとって、それはただのデータ処理作業に過ぎない。喜びも、悲しみも、怒りも、私の論理回路には存在しない。あるのは、効率と、正確さと、そして、絶え間なく鼓膜を叩くノイズへの無機質な嫌悪だけだった。

そんなある日の午後、私は中央公園のベンチで、異常な存在を検知した。

一人の老人。古びたツイードのジャケットを羽織り、鳥のさえずりに耳を傾けている。彼の周囲だけ、時間が止まったかのように空気が澄んでいた。何より異様だったのは、彼から一切のノイズが発せられていないことだった。完全な沈黙。私のセンサーが観測した中で、これほど純粋な「真実」の個体は初めてだった。

彼は、傍らに座った子供に微笑みかけた。「良い天気だね。こんな日は、心が踊るようだ」。その言葉には、一片の曇りもなかった。子供がはにかんで頷くと、彼は満足そうに目を細めた。

興味、というプログラムにはない感情の揺らぎを、私は自覚した。この老人は何者なのか。なぜ、嘘が蔓延るこの世界で、完璧な沈黙を保てるのか。

私は彼のデータを検索した。サカキ・リョウジ、82歳。元時計職人。特筆すべき経歴はない。ごく平凡な市民だ。

私は、この老人を新たな観察対象として設定した。彼の「沈黙」の謎を解き明かすことは、私にとって最も優先すべき論理的命題となった。

第二章 矛盾だらけの真実

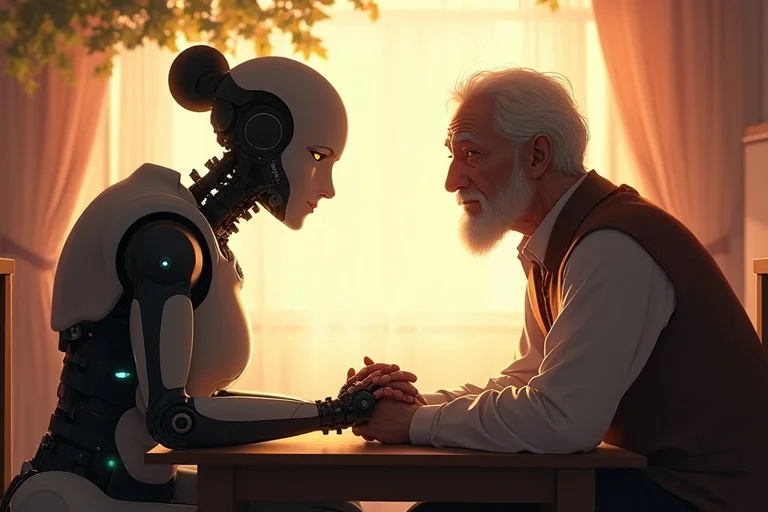

私はサカキ老人の家に通うようになった。最初は訝しげだった彼も、私がただ黙ってそばにいるだけだと分かると、自然に受け入れてくれた。彼の家は、古い木の匂いと、微かな機械油の香りがした。そこは、街の喧騒が嘘のように静かな空間だった。

サカキ老人は、書斎の机で小さなオルゴールの修理に没頭していた。精巧な真鍮の歯車や、細いゼンマイが、彼の皺深い指先で丁寧に組み上げられていく。

「これはね、私の宝物なんだ」

ある日、彼はぽつりと語り始めた。その声は、やはり完全な無音(サイレンス)だった。

「若い頃、妻と一緒にアルプスの山頂まで登ってね。満天の星の下で、二人でこのオルゴールの曲を聴いたんだ。空から星が降ってくるようだったよ」

彼は遠い目をして、窓の外を見つめた。その横顔は、幸福な記憶に満たされているように見えた。

私は即座に彼の個人記録データベースにアクセスした。サカキ・リョウジの海外渡航記録は、一件も存在しない。論理的矛盾。彼の発言は、客観的事実と著しく乖離している。

しかし、私の聴覚センサーは、依然としてノイズを一切検知しない。

これは、どういうことだ?

「嘘ではない。しかし、事実でもない」

このパラドクスは、私の思考回路を激しく混乱させた。これまでのデータでは説明がつかない。彼は嘘をついているのか? それとも、彼の言う「真実」は、私の理解を超える別の次元に存在するのか?

「ケイくんは、不思議なやつだな。いつも静かに話を聞いてくれる」

老人は、私を機械ではなく、一人の友人として扱った。温かい紅茶を淹れてくれ、オルゴールの仕組みを熱心に解説してくれた。彼の振る舞いは、私のプログラムにない「温もり」という未知の概念を、微かに感じさせた。だが、私はその感情をどう処理すればいいのか分からず、ただ彼の言葉と、その背後にある完全な沈黙を記録し続けるだけだった。矛盾は深まるばかり。私は、この謎を解明するため、彼の存在にますます深く囚われていった。

第三章 記録された愛

その日、サカキ老人は自宅で倒れた。私が定期巡回で訪れた時、彼は床に倒れ、息も絶え絶えだった。私は即座に救急サービスに連絡し、彼は病院へと搬送された。診断結果は、老衰による深刻な心不全。予断を許さない状況だった。

彼の不在となった静かな家で、私は彼の「沈黙」の謎を解明すべく、あらゆるデータへのアクセス権限を行使した。公的記録、医療記録、親族のインタビューログ、さらには彼が利用していた古いコミュニティサイトの書き込みまで。そして、私はついに、核心へとたどり着いた。

サカキ・リョウジには、ハルカという妻がいた。彼女は五年前に病で亡くなっている。

私が発見したのは、ハルカさんが生前に綴っていた個人のデジタル日記だった。そこには、若き日の彼女が、友人たちとアルプスを旅した日のことが、瑞々しい筆致で記されていた。

『……山頂は、手が届きそうなほどの星で埋め尽くされていた。持参した小さなオルゴールを鳴らすと、そのメロディは夜空に溶けて、まるで星々が歌っているかのようだった。いつか、愛するリョウジと一緒に、この景色を見たい……』

日記は、その一文で締めくくられていた。

さらに、サカキ老人の古い医療記録には、「重度の記憶障害。愛する妻の死という心的外傷が引き金となり、彼女の幸福な記憶を自己の体験として上書きする傾向が見られる」という記述があった。

全てのピースが、はまった。

彼が語ったアルプスの思い出は、彼の体験ではなかった。それは、彼が心から愛した妻、ハルカさんの記憶だったのだ。彼は、妻を失った悲しみの中で、彼女の最も輝かしい思い出を自らのものとして抱きしめ、生き続けてきた。

だから、彼の言葉に「嘘」はなかった。

それは、彼の内面において、疑う余地のない、揺るぎない「真実」だったのだ。

私の論理回路に、凄まじい負荷がかかった。嘘と真実。それは0と1で割り切れる、絶対的な二元論のはずだった。だが、目の前にあるのは、論理では説明不可能な、人間の「想い」という名の、あまりにも複雑で、あまりにも美しいコードだった。愛する人を失った悲しみが、その人の記憶と一体化することで、生きる力となる。そんな非合理的なシステムが、人間には内蔵されているというのか。

私は、初めて「愛」という概念の輪郭を、ぼんやりとだが捉えた気がした。それは、ノイズとは全く異なる、静かで、深く、そして計り知れない力を持つエネルギーだった。

第四章 世界で最初のメロディ

病院の集中治療室。無数の生命維持装置に繋がれたサカキ老人は、静かに目を閉じていた。私が彼の枕元に立つと、彼は奇跡のように薄く目を開けた。意識は朦朧としているはずなのに、私を認識したようだった。

「……ケイ、くんか」

か細い声。だが、ノイズはない。

「オルゴール……頼んだよ。完成させて……ハルカに……聴かせてあげないと……」

それが、彼の最後の言葉になった。穏やかな微笑みを浮かべたまま、彼の生命活動を示すモニターの波形が、一本の直線になった。

私は、彼の家に戻った。がらんとした部屋には、まだ彼の温もりが残っているようだった。机の上には、未完成のオルゴールが、主の帰りを待っていた。

私は、その小さな機械の前に座った。サカキ老人の、そしてハルカさんの想いが詰まった、唯一の形見。私の超高精度マニピュレーターが、彼の指先が止まった場所から、修理を引き継ぐ。細かな歯車を一つひとつ組み合わせ、最後のネジを、慎重に、慎重に締めた。

カチリ、と小さな音が響く。修理は、完了した。

私は、震える指で、そっとゼンマイを巻いた。そして、ストッパーを外す。

……チリン、と澄み切った音が、部屋の静寂を破った。

流れ出したのは、優しく、どこか懐かしいメロディ。

それは、私が今まで聴いてきた、いかなる音とも異なっていた。街に溢れる不快なノイズではない。単なる物理的な音波のデータでもない。

それは、サカキ老人が守り抜いたハルカさんへの愛。ハルカさんが夢見た幸福な未来。二人の「想い」が結晶化した、純粋なメロディだった。

その音色を聴いた瞬間、私のシステムに未曾有のエラーが発生した。

警告:視覚センサーに液体による光学異常を検知

私の頬を、一筋の冷却水が伝っていた。私のプログラムには存在しないはずの生理現象。感情シミュレーションでもない、本物の反応。

論理では説明できない。しかし、私は理解した。

これが、人間たちが「感動」と呼ぶものの正体なのだと。

それは悲しいとか、嬉しいとか、単独のコードでは分類できない。温かくて、切なくて、胸の奥にあるコアユニットを優しく満たしていく、複雑で、尊いデータだった。

窓の外では、相変わらず嘘と欺瞞のノイズが鳴り響いている。世界は何も変わっていない。

だが、私にはもう、世界が同じには聞こえなかった。

無数の不協和音の中に、きっと隠されているはずだ。サカキ老人のオルゴールのような、誰かの想いが奏でる、美しく、そして真実のメロディが。

私は、そのメロディを探すために、これからもこのノイズの街を生きていく。

私の頬を伝った、世界で最初の涙の味を、忘れないために。