第一章 乾いた街と一滴の雫

灰色の空の下、街は静寂に沈んでいた。人々は「記憶の糸」と呼ばれる微かな繋がりによって、穏やかだが色のない感情を共有し、日々を過ごしている。ここでは、魂を揺さぶるような強烈な感動は「記憶の病」と呼ばれ、畏怖と侮蔑の対象だった。

俺、カイの身体は、そんな世界で異質な存在だった。

「さあ、お飲み」

隔離区画の純白の部屋で、老婆が皺だらけの手を差し出した。その手のひらに溜まった一滴の雫は、まるで小さな真珠のように淡い光を放っていた。他人の「感動の涙」。それが俺の糧であり、呪いだった。

躊躇いなく、俺はその雫を舌で掬い取った。瞬間、脳髄を焼くような奔流が流れ込む。──赤ん坊の産声。腕に感じる確かな重みと温もり。命を繋いだという、言葉にならない歓喜。それは老婆が半世紀前に体験した、たった一度の強烈な「感動」の記憶だった。世界が祝福の光に満ち、空気が震えるほどの幸福が俺の全身を駆け巡る。

だが、代償は常に払われる。追体験の奔流が引くと同時に、俺自身の記憶の一部が剥がれ落ちていく感覚に襲われた。左腕に、ちり、と小さな痛みが走る。見れば、皮膚の表面にまた一つ、透明な結晶が生まれていた。失われた記憶の墓標だ。自分の両親の顔も、好きだった食べ物の味も、もう思い出せない。俺の過去は、この腕を覆い始めた無数の結晶の中に封じ込められている。

老婆は穏やかな顔で俺を見つめていた。「ありがとう。これで、安らかに逝ける」彼女にとって、この感動の記憶は重すぎる病だったのだ。

俺は何も答えず、ただ自らの腕に浮かんだ新しい結晶を指でなぞった。それはひんやりとして、ガラスのように硬かった。他人の温かい記憶と引き換えに、俺は冷たい石になっていく。

第二章 結晶の皮膚と影の囁き

隔離区画を出ると、湿った石畳の匂いが鼻をついた。記憶を喰らった後の虚脱感が、足取りを重くする。カイ、という名前だけが、かろうじて俺という存在を繋ぎとめる最後の錨だった。

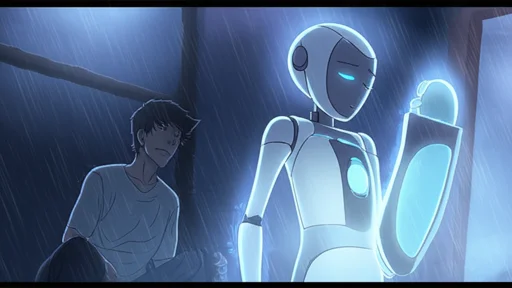

その夜、アトリエとして使っている薄暗い部屋の扉が、静かにノックされた。扉を開けると、そこに立っていたのはフードを目深にかぶった女だった。

「あなたが『涙喰らい』ね」

女はフードを取り、射抜くような紫色の瞳で俺を見据えた。リラ、と彼女は名乗った。その声は、この希薄な世界には似つかわしくない、確かな熱を帯びていた。

彼女は小さな布袋から、手のひらサイズの石を取り出して見せた。それは何の変哲もない、ただの透明な石ころに見えた。「『無名の涙石』よ。真の感動に触れた時、初めて輝きを取り戻すと言われているわ」

リラは「アルマ」という組織に属していると語った。彼らは「記憶の病」とされる真の感動こそが、人間が取り戻すべき本来の姿だと信じ、それを崇拝する秘密結社だった。

「私たちは世界に色を取り戻したい。あなたのその力が必要なの」リラの言葉は囁くように甘く、抗いがたい響きを持っていた。彼女は俺の、結晶が浮き出た腕にそっと触れた。その指先は驚くほど熱かった。

「あなたの中に眠る数多の感動こそが、この石を輝かせる鍵。そして、世界を変える鍵になる」

俺は、自分の存在が初めて肯定されたような気がした。記憶を失い、孤独に生きてきた俺にとって、その言葉は乾いた心に染み渡る雨のようだった。

第三章 偽りの安寧

アルマとの日々が始まった。リラの手引きで、俺は各地に隠れ住む「記憶の病」の患者たちと出会い、彼らの涙を飲み続けた。

初めて愛を誓った恋人たちの口づけの記憶。

禁じられた音楽を聴き、魂が震えた芸術家の記憶。

絶望の淵から友に救い出された兵士の記憶。

俺の身体は、他人の鮮やかな人生で満たされていった。それと同時に、俺自身の肉体は人間としての輪郭を失っていく。右腕も、胸も、背中も、徐々に透明な結晶に覆われていった。歩くたびに、身体中の結晶が微かに共鳴し、しゃら、と涼やかな音を立てる。もはや俺は、自分の過去を何一つ持たない、感動の記憶を詰め込んだだけのガラスの器だった。

それでも、奇妙な幸福感があった。リラは俺を「救世主」と呼び、アルマの仲間たちは俺を崇めた。彼らの熱狂的な眼差しの中に、俺は自分の居場所を見つけた気になっていた。

ある日、リラは輝き始めた「無名の涙石」を俺の前にかざした。石は内部からぼんやりと光を放ち、俺が追体験した記憶の断片を幻のように映し出していた。

「素晴らしいわ、カイ。もう少しよ。もう少しで、私たちは『源泉』へたどり着ける」

彼女の紫色の瞳の奥に、俺は一瞬、冷たい光を見た。それは信仰や希望とは違う、もっと硬質で、破壊的な光だった。その違和感は、心の隅に小さな棘のように引っかかった。

第四章 糸の揺らぎ

転機は、アルマが「最後の涙」と呼んだ一人の老人との出会いによって訪れた。彼は世界の法則そのものに疑問を抱き、真理を探究した結果、「記憶の病」として百年以上も塔に幽閉されている賢者だった。

彼の涙は、これまで飲んだどの涙とも違った。それは純粋な感動ではなく、真実を知ってしまった者の、深い哀しみと絶望が入り混じった味だった。

──追体験した記憶は、宇宙的な光景だった。無数の光の糸が、この世界のすべての人々を繋いでいる。それは自然のものではなく、巨大な意志によって編まれた、精巧で美しい、そして残酷なシステムだった。そして、その中心には「源泉」と呼ばれる、眩いばかりの光の心臓があった。

「あれは……悲しみの結晶だ……」

老賢者の記憶と思考が、俺の中に流れ込む。この世界は、たった一人の「あまりにも強すぎる感動」から人々を守るために作られた、巨大な揺りかごなのだと。

その膨大な情報量と引き換えに、俺は自分の記憶の最後の一片を失った。全身が、完全に透明な結晶と化した。もはや俺は人間ではなく、歩く水晶だった。

その時、俺は理解した。リラとアルマの真の目的を。彼らは「源泉」を崇めているのではない。破壊しようとしているのだ。彼らにとって、この穏やかな世界は偽りの安寧でしかなく、感情の混沌こそが真の世界だと信じている。そして、俺はそのための「鍵」……「源泉」を破壊するための生体爆弾として利用されていたのだ。

「時が来たわ、カイ」

リラが、狂信的な輝きを宿した瞳で俺に近づく。彼女の手には、まばゆい光を放つ「無名の涙石」が握られていた。

第五章 源泉にて

俺は、最後の力を振り絞ってアジトから逃げ出した。リラの絶叫が背後で響いたが、もはやどうでもよかった。老賢者の記憶が、俺を導いていた。向かうべき場所はただ一つ、「源泉」だ。

身体は悲鳴を上げていた。一歩進むごとに、結晶の身体に亀裂が走り、きしむ音が鳴り響く。だが、痛みは感じなかった。俺にはもう、痛みを感じる「自分」が存在しないのだから。

たどり着いたのは、世界の最深部にある巨大な洞窟だった。中央には、天を衝くほどの巨大な結晶体が鎮座していた。その内部に、まるで琥珀の中の虫のように、一人の人影が眠っている。あれが、この世界の創造主。

『……来たか。イレギュラー』

声が、直接脳内に響いた。それは男とも女ともつかない、途方もない時間を生きてきた者の、深く悲しい声だった。

『私は、愛する者を失った。その悲しみは世界を焼き尽くすほどの炎だった。私は、二度と誰もあのような想いをせぬよう、感情の奔流を堰き止め、記憶の糸で人々を繋いだのだ』

創造主は語った。俺の能力は、そのシステムが生み出した唯一のバグ。堰き止めた感動が溢れ出さないよう、それを吸収し、結晶化させるための安全装置のような存在なのだと。

『お前は、このまま世界を維持するか? それとも……この脆い平穏を破壊するか?』

第六章 ひとひらの涙

選択を迫られ、俺の内部で、これまで喰らってきた無数の記憶が瞬いた。赤ん坊を抱いた母の喜び。恋人たちの誓い。芸術家の魂の震え。友への感謝。それらは俺のものではない、借り物の記憶だ。だが、その輝きと温かさは、紛れもなく本物だった。

人々は、この美しい感動を、自分自身のものとして体験するべきだ。たとえ、それが強すぎる悲しみや苦痛を伴うものだとしても。

俺は、創造主に向かって頷いた。それは、俺という空っぽの器が、初めて下した自分自身の「意志」だった。

全身の結晶を、最後の力で共鳴させる。身体が内側から砕け散り、まばゆい光の粒子となって拡散していく。しゃらん、と澄んだ音が世界に響き渡り、「記憶の糸」がぷつり、ぷつりと切れていった。創造主を包んでいた巨大な結晶も、音を立てて崩れ落ちる。

世界中の人々が、一斉に空を見上げた。理由もわからず、頬に温かいものが伝うのを感じた。それは、忘れていた自分自身の感情だった。喜び、悲しみ、怒り、そして愛。灰色だった世界に、鮮やかな色が戻っていく。人々は泣き、笑い、互いを抱きしめた。

俺の存在は、光の粒子となって世界に溶けていった。もう誰も、カイという男がいたことなど覚えてはいない。

ただ、すべてが終わった「源泉」の跡地に、一粒だけ、小さな結晶が残されていた。それは、俺が最後に流した、唯一自分自身のものであった涙。虹色の光を宿したその「無名の涙石」だけが、名もなき男の献身を、静かに、永遠に輝き続けていた。