第一章 硝子の涙と老婆

凪(なぎ)の仕事場は、埃と静寂、そして無数の過去の匂いがした。壁一面に並ぶガラスの小瓶には、様々な色と形をした小さな結晶が収められている。人々が強い感情を体験した時に流すという、硝子の涙――『記憶結晶(メモリア)』。凪は、その欠けたり曇ったりした結晶を修復する、数少ない職人だった。

彼は他人の幸福や悲哀が凝縮された塊を、まるで精密機械の部品でも扱うかのように、淡々と磨き、接合する。顧客は、凪のその感情を介さない正確な手つきを「神業」と称賛したが、凪自身は、自分の心が乾いた砂漠のようだと感じていた。彼には、自分自身の最も大切な記憶結晶がなかった。いつ、どうやって失くしたのかさえ思い出せない、空白の喪失感だけが胸に居座っている。

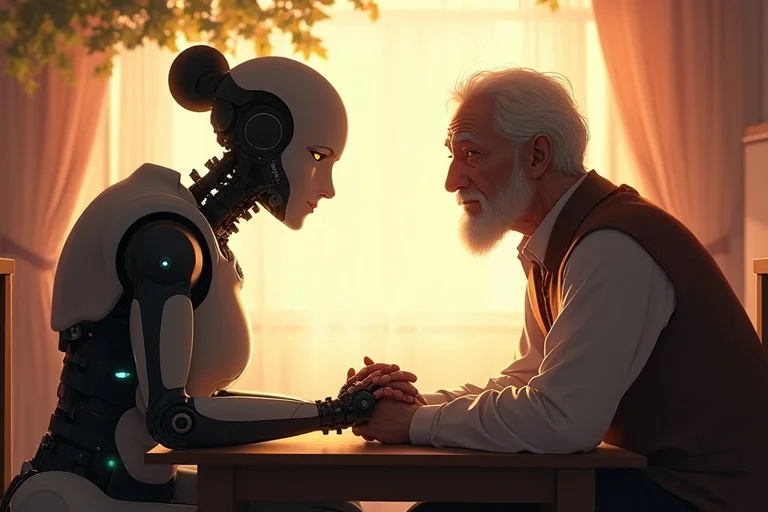

ある雨の午後、工房の古びた扉が軋みながら開いた。そこに立っていたのは、背の低い一人の老婆だった。深く刻まれた皺の一つ一つが、長い年月を物語っている。彼女は震える手で、小さな布の包みを差し出した。

「これを…治していただけますか」

包みを解くと、現れたのはほとんど光を失った乳白色の結晶だった。表面には蜘蛛の巣のような無数のひびが走り、今にも崩れ落ちそうなほど脆い。市場価値で言えば、無価値に等しい。

「ずいぶん古いものですね。修復は困難を極めます。完全に元通りにはならないかもしれませんが」

凪は事務的に告げた。だが、その結晶に指先が触れた瞬間、奇妙な感覚が背筋を走った。懐かしいような、それでいて胸が締め付けられるような、忘れていた痛み。凪は内心の動揺を押し殺し、表情を変えずに尋ねる。

「どのような記憶が?」

「若い頃の…たった一度だけ、星空の下で交わした約束の記憶です」

老婆はそう言うと、穏やかに微笑んだ。その瞳の奥に揺らめく光に、凪はなぜか目を逸らすことができなかった。彼は黙って仕事を引き受け、老婆は「また来ます」と言い残して、雨の中に消えていった。

窓ガラスを叩く雨音だけが響く工房で、凪は掌中の結晶をじっと見つめていた。価値のない、ひび割れた石ころ。だが、この石ころが、凪の心の砂漠に小さな波紋を広げ始めていることには、まだ気づいていなかった。

第二章 欠片に宿る追憶

修復作業は、凪の予想以上に繊細さを要求された。彼は特殊な樹脂を使い、髪の毛よりも細い筆で、ひび割れの一本一本を丁寧になぞっていく。集中力を極限まで高めると、周囲の音は消え、結晶と自分だけの世界になる。

その時だった。結晶の表面に溜まった樹脂が微かな光を放ち、凪の意識に断片的なイメージが流れ込んできた。

――夜の匂いを乗せた風。草いきれ。数えきれないほどの星がまたたく、どこまでも広い空。若い男の声が聞こえる。「いつか、君をあの星まで連れて行ってあげたい」。それに応える、鈴を転がすような少女の笑い声。――

記憶の流入は一瞬で途切れ、凪ははっと我に返った。額には汗が滲んでいる。通常、修復作業中にここまで鮮明に記憶が流れ込んでくることはない。この結晶には、持ち主の想いが異常なほど強く込められているようだった。

翌日から、老婆は毎日工房を訪れるようになった。修復の邪魔にならないよう、隅の椅子にちょこんと座り、凪の手元を静かに見守っている。そして時折、ぽつり、ぽつりと昔話を語り始めた。

「あの方はね、旅の途中だったんです。この小さな村に、ふらりと立ち寄られて。絵を描くのがお好きで、いつもスケッチブックを持ち歩いていました」

それは、老婆が語る、結晶に宿る記憶の物語だった。名前も知らない、流れ者の青年との、ひと夏の淡い恋。彼の描く絵が好きだったこと。一緒に丘に登って、街の灯りを眺めたこと。そして、星空の下で交わした、再会の約束。

「結局、あの方は村を出て行って、それきりでした。でもね、私にとっては、あの一瞬が永遠なんです」

凪は相槌も打たず、ただ黙々と作業を続けた。しかし、老婆の言葉は、乾いた彼の心に染み込む水滴のように、少しずつ何かを潤していくのを感じていた。彼は、自分が失くした結晶のことを考えていた。それは一体、誰との、どんな記憶だったのだろう。思い出そうとするたびに、胸にはぽっかりと穴が空き、冷たい風が吹き抜けるだけだった。

老婆の話を聞き、結晶に触れる日々が続くうち、凪の中に小さな変化が芽生え始めていた。他人の過去を修復するだけの仕事に、初めて「意味」のようなものを感じ始めていた。この脆く儚い光を、守ってやりたい。そう、強く思うようになっていた。

第三章 星屑の約束

修復作業は最終段階に入っていた。残るは、一番大きな亀裂の接合だけ。これが終われば、結晶は元の輝きを少しは取り戻すはずだった。凪は息を詰め、ピンセットで微細な調整を行う。老婆はいつもより少しだけ身を乗り出して、固唾を飲んで見守っていた。

その時だった。凪の手元が、ほんのわずかに狂った。ピンセットの先が滑り、結晶に硬質な音を立てて接触する。パリン、と乾いた、絶望的な音が工房に響いた。

結晶は、二つに砕けてしまった。

「あ……」

凪の喉から声にならない声が漏れる。血の気が引き、指先が急速に冷えていく。なんてことだ。顧客の大切な思い出を、自分のミスで完全に破壊してしまった。

「申し訳…ありません…」

絞り出した声は、ひどく震えていた。しかし、老婆は凪を責めなかった。彼女は静かに立ち上がると、凪の隣に歩み寄り、砕けた結晶をそっと覗き込んだ。

「いいえ…これで、よかったのかもしれません」

その言葉の意味が、凪には理解できなかった。絶望に打ちひしがれる彼を前に、老婆は穏やかな声で続けた。

「本当の記憶は、その奥に隠されていたのですから」

老婆の言葉に促され、凪は恐る恐る砕けた断面に目をやった。そして、息を呑んだ。

砕けた結晶の中心部。そこに、まるで琥珀の中の虫のように、もう一つ別の、小さな結晶の核が埋まっていたのだ。それは、澄んだ空色をした、小さな雫の形をしていた。

見覚えがあった。

いや、忘れることなど、できるはずがなかった。

それは、凪が幼い頃に失くし、ずっと心のどこかで探し続けていた、母親との最後の記憶結晶と寸分違わぬ形をしていた。

「凪」

老婆が、初めて彼の名前を呼んだ。

「それはね、あなたのお母さん…私の娘が、最後に遺したメモリアですよ」

頭が真っ白になった。老婆が、自分の祖母? では、この結晶は?

「娘は、あなたの父親と出会い、あなたを授かりました。この結晶は、二人が交わした約束の記憶。でも、あの子はあなたの成長を見ることなく、病で…。死の間際、あの子は自分のメモリアに、あなたへの最後の想いを込めて、この小さな結晶を埋め込んだのです」

祖母は、凪の母親が亡くなった時のことを語り始めた。幼い凪は、母の死という現実を受け止めきれず、心を閉ざしてしまった。母親の記憶も、自分の感情も、すべてを心の奥底に封じ込めてしまった。その時、凪の手からこぼれ落ちたのが、母の形見である空色の結晶だった。祖母はそれを拾い上げ、いつか凪が過去と向き合える日が来るまで、大切に保管していたのだ。

「あなたが他人の記憶ばかりを修復していると聞きました。でも、本当に修復しなければならなかったのは、あなた自身の心だったのですよ、凪」

第四章 心の在り処

凪は震える指で、砕けた結晶の中から現れた、空色の雫にそっと触れた。

その瞬間、温かい光が奔流となって、凪の全身を駆け巡った。

忘れていた記憶の洪水。

病室の白いベッド。細く、けれど温かい母の手。優しい子守唄。そして、最後に凪の頬を撫でながら、微笑んだ母の顔。

『凪、ごめんね、先に行くね。でも、いつもあなたのそばにいるから。あなた自身の輝きを見つけて、あなただけの物語を紡いでいくのよ』

それは、言葉の記憶ではなかった。魂に直接語りかけるような、純粋で、絶対的な愛情の記憶だった。

凪の目から、熱い雫が止めどなく溢れ出した。何年も前に枯れ果てたと思っていた涙腺が、決壊したダムのように感情を解き放つ。悲しみ、寂しさ、後悔、そして、それら全てを包み込むほどの、圧倒的な愛。乾いた砂漠だった心に、命の水が注がれていくのが分かった。

涙は頬を伝い、彼の掌にぽとり、と落ちた。

すると、その涙は淡い光を放ちながら、ゆっくりと形を成していく。透明で、どこまでも美しい、新しい記憶結晶だった。それは、失われた過去を取り戻し、愛を再確認した、今の凪自身の結晶だった。

凪は、涙に濡れた顔を上げて、祖母を見た。祖母は、静かに微笑んで頷いている。その皺だらけの顔にも、光る筋ができていた。

「おばあさん…」

やっとの思いで紡いだ言葉は、感謝と愛情に満ちていた。

「ありがとう…ございました」

工房の窓から、雨上がりの柔らかな陽光が差し込んでいた。光は、凪の掌にある新しい結晶を透過し、壁に小さな虹を映し出す。それは、凪が失っていた母親の記憶(メモリア)と、これから紡いでいく彼自身の記憶(メモリア)が、未来へと架けた橋のように見えた。

凪は、砕けた両親の結晶と、自分の掌にある新しい結晶を、そっと重ね合わせた。過去と現在が繋がり、温かい光が生まれる。もう、彼の心は砂漠ではなかった。無数の星屑が輝く、豊かな夜空がそこには広がっていた。