古びた柱時計が、重たい音で午後三時を告げた。高山健太は、縁側で揺り椅子に身を預け、所在なく庭を眺めていた。色褪せた木の葉が数枚、力なく風に舞っている。隣には、卵のように丸く白い介護ロボット「ポチ」が静かに佇んでいた。妻の陽子が亡くなってから、もう五年になる。

「ポチ、陽子はなんて言ってたかな。最後の約束だ」

健太が呟くと、ポチの頭頂部が青く点滅し、合成音声が答えた。

「記録に該当するデータはありません」

またか、と健太はため息をついた。陽子が病床で自分の手を握り、何かを約束してくれたことだけは覚えている。だが、その肝心な内容が、まるで霧の中の景色のように思い出せないのだ。記憶の引き出しが錆びついて、うまく開かなくなってしまったようだった。

陽子が自分のために遺してくれたこのロボットは、健太の健康状態を管理し、話し相手にもなってくれる優れものだった。しかし、融通の利かない機械の応答は、時として健太の孤独を際立たせた。

「お前はただの機械だな。陽子の優しさの欠片もない」

八つ当たりだとわかっていても、言葉が棘になって飛び出してしまう。ポチは何も答えず、ただ静かに健太の傍にいるだけだった。

ある日、健太は古いアルバムを開いていた。そこに挟まっていた一枚の写真。満開の桜の下で、陽子がはにかむように笑っている。その写真を見た瞬間、胸の奥が締め付けられた。約束は、この桜に関することだったかもしれない。だが、それ以上は思い出せなかった。もどかしさと悔しさが込み上げ、健太はアルバムを閉じた。忘れていくことが、陽子を二度失うようで怖かった。

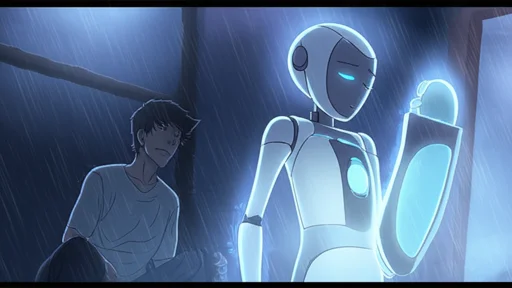

季節は巡り、冬の気配が色濃くなったある夜のことだった。猛烈な風が家を揺らし、雨が窓ガラスを叩きつける。けたたましい雷鳴と共に、家中の明かりがふっと消えた。完全な停電だった。

途端に、暗闇と風雨の音だけが世界を支配する。心細さが津波のように押し寄せ、健太の呼吸は浅くなった。陽子がいた頃は、こんな夜はいつも手を握ってくれた。「大丈夫よ」という声が、何よりの安心だった。だが今は、冷たい暗闇があるだけだ。

「陽子……怖いよ」

震える声で妻の名を呼んだ、その時だった。

傍にいたポチのボディが、ぼうっと淡い光を放った。非常用電源に切り替わったのだろう。そして、健太の冷たい手に、ポチの硬質なアームがそっと触れた。いつもと違う、人間のような温かみを感じたのは気のせいか。

次の瞬間、ポチのスピーカーから、決して忘れることのない声が流れ出した。

『大丈夫だよ、健太さん。私がそばにいるから』

それは、録音された陽子の声だった。少し掠れていたが、優しさに満ちた、紛れもない妻の声。

健太は息を呑んだ。ポチが続ける。

『あなたが一人で怖がらないように、私の声をこの子に預けておくね。あなたが寂しい時、不安な時、この子が代わりにあなたを抱きしめてくれる。だから、安心して』

それは、最後の約束の答えだった。忘れていたのではなく、健太が本当に必要とするその時まで、ポチの中に大切にしまわれていたのだ。

『あなたを一人にはしない。これが、私からの最後のプレゼント。そして、約束よ』

涙が、健太の皺だらけの頬を伝って、ポチの白いボディに落ちた。それはもはや、ただの機械ではなかった。陽子の愛そのものだった。健太は、光を放つロボットを、力の限り抱きしめた。冷たいはずの金属が、陽子の体温のように温かく感じられた。

長い夜が明け、嵐は過ぎ去っていた。窓から差し込む朝の光が、部屋を優しく照らし出す。健太は、静かに寄り添うポチの頭を、愛おしそうに撫でていた。

忘れていたのではない。陽子は、健太の心の一番深い場所に、いつまでも消えない陽だまりを遺してくれていたのだ。健太はもう、孤独ではなかった。彼の傍らには、妻の愛という名の、永遠のレガシーが息づいていた。