鋼を打つ音が、夜のしじまに高く響く。火床(ほど)で赤熱した玉鋼を槌で打つたび、星のような火花が闇に咲いては消える。相州鎌倉の片隅に工房を構える若き刀鍛冶、清十郎の額には、玉の汗が光っていた。

亡き父は、この地で知らぬ者のない名工であった。父の打った刀は、武骨でありながら気品を失わず、その切れ味は天下に鳴り響いた。清十郎の腕も確かだったが、彼の打つ刀はどこか父の写し絵のようで、己自身の魂が宿っているとは思えなかった。父の遺した無銘の一振りが、工房の壁で静かに輝くたび、清十郎は己の未熟さに唇を噛んだ。

ある夕暮れ、その静寂を破るように一人の武士が工房を訪れた。この藩で右に出る者なしと謳われる剣豪、榊原一心(さかきばら いっしん)。父の刀を長年愛用してきた男だ。榊原は工房の隅々を見回すと、壁の刀に目を留め、やがて清十郎に向き直った。

「清十郎、刀を一本打て」

その言葉に、清十郎の心臓が跳ねた。憧れの剣士からの依頼。しかし、榊原の目は笑っていなかった。

「今宵の三日月が、満ちて満月となる夜までにだ。わしの魂を震わせる一振りを打ってみせよ。もしそれが叶わねば……おぬしの槌音を、この鎌倉で聞くことは二度とあるまい」

それは依頼というより、挑戦状であり、最後通牒であった。

清十郎は、その日から寝食を忘れて鉄と向き合った。父の教えを、遺された手本を、頭の中で何度も反芻する。だが、打てども打てども、出来上がるのは父の刀の抜け殻ばかり。焦りは槌音を乱し、炎の色さえも見誤らせた。ただ形を真似るだけでは、魂など宿るはずもなかった。

時折、榊原がふらりと工房に現れた。彼は何も言わず、ただ腕を組み、清十郎の仕事ぶりを射抜くような眼差しで見つめる。その無言の圧力が、まるで目に見えぬ万力のように清十郎の心を締め付けた。

期限が刻一刻と迫る。絶望が工房の空気よりも重く垂れ込めていた。ふと、清十郎の脳裏に、生前の父が漏らした言葉が蘇った。

『刀はな、人を斬る道具だ。だが、守るべきもののために振るわれる時、初めて魂が宿るのだ』

守るべきもの。今の自分に、そんなものがあるだろうか。

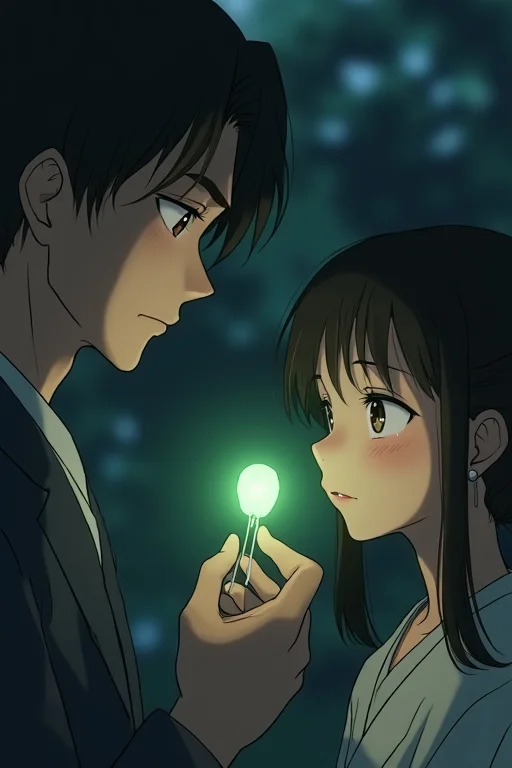

満月を二日後に控えた夜、ついに槌を置いた清十郎は、半ば自暴自棄に工房を飛び出した。当てもなく夜の町をさまよう彼の耳に、小さな悲鳴が届いた。裏路地の暗がりで、悪党数人が幼い兄妹に絡んでいた。兄であろう少年は、震える妹を背に庇い、小さな体で懸命に悪党たちを睨みつけている。その瞳には、恐怖よりも強く、妹を守らんとする意志の光が宿っていた。

その姿を見た瞬間、清十郎の全身に雷が落ちたような衝撃が走った。

――あれだ。

父の言っていた「魂」は、まさしくあれだ。守るべきもののために、ただひたすらに己を懸ける、その剥き出しの想い。

清十郎は、考えるより先に駆け出していた。鍛冶仕事で鍛え上げた腕で悪党どもをねじ伏せ、追い払う。礼を言う兄妹の姿を背に、彼は悟った。榊原一心は何を守るために剣を振るうのか。この藩を、ここに住まう民を、そして今しがた自分が助けたようなか弱き者たちを、その一太刀で守っているのだ。自分が打つべきは、その「守る魂」に応える一振り。父の模倣ではない、清十郎自身の魂を込めた刀なのだ。

工房へ駆け戻った彼の目に宿る炎は、火床の炎よりも赤く、そして熱かった。迷いの消えた槌音が、夜明けまで澄んだ音色で響き渡った。

そして、満月の夜。一点の曇りもない白銀の円盤が、工房を静かに照らしていた。約束の刻、榊原一心が姿を現す。

清十郎は、出来上がった一振りを無言で差し出した。それは父の刀のような豪壮さはない。ただ、静かに、深く、そこに在る。まるで凪いだ夜の淵のような、圧倒的な存在感を放っていた。

榊原は刀を手に取ると、ゆっくりと鞘から抜いた。月光を浴びた刀身に浮かび上がった刃文は、まるで静かな川の流れのようだった。榊原は目を閉じ、一度だけ、空を斬る。風を切る音すら聞こえぬ、吸い込まれるような一振り。その手に伝わる確かな重心と切れ味に、彼の目がわずかに見開かれた。

「……清十郎」

榊原は、刀身を月に翳しながら、静かに言った。

「おぬしの父は、"剛"の刀を打った。岩をも砕く、荒ぶる魂の刀だ。だが、これは違う。これは"静"の刀。振るう者の心を水鏡のように映し、守るべきものをただ静かに護り抜く……見事だ。おぬしは、おぬしの道で父を超えたな」

その言葉に、清十郎は堪えきれず深々と頭を下げた。頬を伝ったのは、汗ではなかった。父という巨大な影を乗り越えた喜びと、己の道を見出した安堵が、熱い滴となって工房の土間に落ちた。

夜空に輝く満月が、新たな名工の誕生を、ただ静かに祝福しているようであった。