第一章 黒曜石の憂鬱

僕の家族は、少し変わっている。僕たちは、感情を共有する。物理的に、だ。

家のリビングの中央には、「心箱(こころばこ)」と呼ばれる白磁の箱が鎮座している。家族の誰かが強い感情を抱くと、胸のあたりから小さな結晶が生まれる。喜びや愛情は、太陽の光を閉じ込めたように暖かく輝くトパーズに。悲しみは、雨粒がそのまま凍ったような、冷たく澄んだサファイアになる。僕たちはその結晶を心箱に納める。すると、箱は穏やかな光を放ち、その感情は家族全員の心にじんわりと広がっていく。それが、僕たち一ノ瀬家の「当たり前」だった。

その日の朝まで、僕はその「当たり前」が少しだけ息苦しかった。十八歳にもなれば、親に知られたくない感情の一つや二つ、誰だってあるだろう。友人との些細な諍い、将来への漠然とした不安、淡い恋心。それらがすべて結晶として可視化され、共有されてしまう。だから僕は、意識的に感情の波を立てないように生きていた。凪いだ水面のように、穏やかに、無色透明に。

だが、その朝の静寂は、心箱が放つ異様な冷気によって破られた。

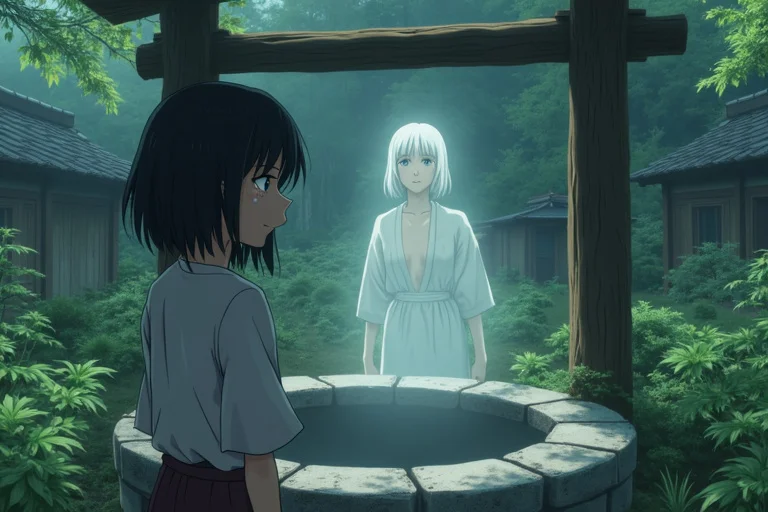

リビングに下りていくと、母さんと妹の美咲が、凍りついたように心箱の前に立ち尽くしていた。父さんも、険しい顔で腕を組んでいる。

「……なんだ、これ」

僕の口から、思わず声が漏れた。

心箱の中に、それはあった。他のどの結晶とも違う、異質な存在。まるで光をすべて飲み込んでしまったかのような、底なしの闇を湛えた黒曜石。大きさはビー玉ほどだが、その存在感は部屋中の空気を鉛のように重くしていた。触れてもいないのに、肌を刺すような冷気が漂ってくる。それは、純粋な「絶望」や「憎悪」といった、僕たちの家族が決して共有してこなかった種類の感情の塊だった。

「誰なの? こんなものを生んだのは」

母さんの声が、微かに震えていた。父さんも、美咲も、そして僕も、互いの顔を見合わせた。誰もが、自分ではないと信じたい。けれど、誰もが、隣に立つ家族を疑っていた。

僕の心臓が、嫌な音を立てて脈打つ。昨夜、僕は進路のことでひどく思い悩み、未来が真っ暗闇に思えた瞬間があった。まさか、あの時の感情が?

僕は唇を固く結び、俯いた。僕たちの家族という完璧な調和を奏でていたオルゴールが、たった一つの異物によって、軋んだ不協和音を立て始めた瞬間だった。

第二章 空白のクリスタル

黒い結晶――僕たちはそれを「黒曜石」と呼ぶことにした――が出現してから、一ノ瀬家の空気は目に見えて澱んでいった。あれほど輝いていた心箱の光は弱まり、リビングは常に薄暗く、ひんやりとした空気が漂っている。家族の会話は減り、食事の時でさえ、食器の触れ合う音だけが気まずく響いた。

誰もが、自分の感情を結晶にすることを恐れていた。もし、またあの黒曜石が生まれてしまったら? その犯人が自分だと知られてしまったら? 家族の輪から弾き出されてしまうのではないか。そんな無言の恐怖が、僕たちを縛り付けていた。

特に僕は、感情を押し殺すことに必死だった。昨夜の不安が黒曜石の原因かもしれないという疑念が、鉛のように心を重くする。僕は友人からの誘いも断り、好きだった音楽も聴かなくなり、心を徹底的に無にすることだけを考えた。その結果、僕の胸から生まれるのは、何の輝きも温度も持たない、ただのガラス玉のような「空白のクリスタル」ばかりになった。

「お兄ちゃん、最近、全然笑わないね」

ある晩、妹の美咲が僕の部屋を訪ねてきた。彼女の手には、小さなシトリンの結晶が握られている。友達と過ごした楽しい時間の結晶だろう。そのささやかな光が、今の僕には眩しすぎた。

「別に。普通だよ」

「普通じゃないよ。お兄ちゃんの結晶、なんだか空っぽだもん。心箱に入れても、何も感じないの。……寂しいよ」

美咲の瞳が潤んでいるのを見て、胸が締め付けられた。僕が感情を隠すことは、家族との繋がりを自ら断ち切る行為に他ならなかったのだ。だが、僕にはどうすることもできない。僕の内に渦巻く不安や焦りが、あの黒曜石の同類だと知られるくらいなら、空っぽのままでいる方がましだった。

空白のクリスタルは、僕だけが生み出しているわけではなかった。父さんも、母さんも、最近は色の薄い、力のない結晶しか心箱に納めなくなった。家族全員が感情の仮面を被り、互いを窺っている。かつて、心箱から溢れる暖かな光は、僕たち家族の絆そのものだった。喜びも、悲しみも、すべてを分かち合うことで、僕たちはより強く結ばれていた。だが今、その光は風前の灯火のようにか弱く、心箱はただの冷たい置物になり果てようとしていた。

第三章 父が零した黒い雫

決定的な出来事は、ある雨の日に起こった。

母さんが、キッチンで倒れたのだ。

「母さん!」

僕の叫び声に、書斎から父さんが飛び出してきた。母さんの顔は青白く、呼吸も浅い。救急車で運ばれた病院で、医者は首を捻った。

「特に悪いところは見つからないんですが……まるで、生命エネルギーそのものが枯渇しているような……」

その言葉は、僕の胸に鋭く突き刺さった。

生命エネルギーの枯渇。それは、心箱の光が弱まったことと無関係ではないはずだ。僕たちが感情の共有をやめたからだ。僕が、空白のクリスタルばかりを生み出していたからだ。僕が、あの黒曜石を生んだかもしれないからだ。すべての元凶は、僕にある。

罪悪感に押し潰されそうになりながら家に帰ると、リビングはしんと静まり返っていた。弱々しく明滅する心箱の光が、まるで瀕死の家族の心臓のように見えた。

僕は、まるで何かに引き寄せられるように心箱の前に膝をついた。そして、中にある黒曜石を睨みつけた。お前のせいだ。お前のせいで、僕の家族は壊れてしまった。憎しみが込み上げ、涙が後から後から溢れ出した。

「僕のせいだ……僕が、あんなものを生んだから……」

嗚咽を漏らす僕の肩に、そっと手が置かれた。いつの間にか、父さんが隣に座っていた。父さんの顔は、見たこともないほど疲弊し、深い悲しみに満ちていた。

「健太」

静かで、けれど重い声だった。

「違うんだ。……あの黒曜石は、お前のじゃない」

「え……?」

僕は顔を上げた。父さんは、僕の目を真っ直ぐに見つめていた。

「あれは……私の感情だ」

衝撃的な告白だった。父さんは、ゆっくりと語り始めた。

勤めている会社が、経営不振に陥っていること。近々、大規模なリストラが行われること。自分の名前が、そのリストの筆頭にあること。家族に心配をかけたくなくて、たった一人で絶望的な不安と戦っていたこと。そして、あの朝、ついに抑えきれなくなった感情が、黒い結晶となって生まれてしまったこと。

「すまない……。私の弱さが、家族をこんなことにしてしまった」

父さんの目から、一筋の涙が零れ落ちた。それは、まるで黒い雫のように見えた。

僕は言葉を失った。ずっと自分を責め続けていた。自分の弱さが家族を傷つけたと信じて疑わなかった。だが、本当は、僕が一番尊敬する父さんが、一人で苦しみを抱えていたのだ。

「お前が感情を隠すようになってから、家の光は急速に失われていった」と父さんは続けた。「お前の喜びも、苛立ちも、くだらない悩みも、すべてがこの家の光になっていたんだ。良い感情だけじゃない。どんな感情も、分かち合ってこそ家族なんだ。……一番辛いのは、黒曜石じゃない。お前が生み出す、あの何も感じない『空白』の方だったんだよ」

第四章 虹彩のハーモニー

父さんの言葉は、僕の心を覆っていた分厚い氷を、一瞬で溶かしてしまった。

僕は間違っていた。ネガティブな感情を隠すことが、家族を守ることだと思っていた。でも、違ったんだ。感情に蓋をすることは、心を閉ざすこと。それは、家族を拒絶するのと同じことだった。

父さんへの申し訳なさ。母さんへの心配。美咲への愛しさ。そして、一人で苦しんでいた自分自身へのやるせなさ。抑え込んでいたすべての感情が、濁流のように溢れ出した。

「父さん……ごめん……ごめんなさい……!」

僕は、子供のように声を上げて泣いた。すると、僕の胸の中心が、かつてないほど熱く、眩しく輝き始めた。

僕の手のひらに現れたのは、これまで見たこともない結晶だった。

それは、一つの色ではなかった。喜びの金色、悲しみの青色、不安の灰色、愛情の桃色……様々な色の欠片が混じり合い、まるで虹の光をそのまま閉じ込めたような、不格好だが、力強く温かい光を放つ、大きな結晶だった。完璧ではない、矛盾だらけの、ありのままの僕の心そのものだった。

僕は立ち上がり、その「虹彩の結晶」を、そっと心箱に納めた。

瞬間、心箱から、眩いばかりの光が溢れ出した。弱々しく明滅していた光が、力強い鼓動を取り戻し、リビング全体を柔らかな暖かさで満たしていく。

父さんも、ポケットから小さな、けれど同じように黒い結晶を取り出し、静かに箱に納めた。すると、不思議なことが起こった。父さんの黒い結晶は、僕の虹彩の結晶の光に照らされ、その漆黒の縁が、少しだけ和らいで見えた。絶望は、一人で抱えれば闇になる。だが、誰かの光に触れることで、それは乗り越えるべき影に変わるのかもしれない。

数日後、母さんは驚くほどの速さで回復し、退院した。父さんの会社の問題はまだ解決していない。僕の将来の悩みも消えたわけじゃない。けれど、僕たちの家の心箱は、以前よりもずっと複雑で、豊かで、美しい光を放つようになった。

そこには、美咲がもたらす純粋な喜びのシトリンも、母さんの穏やかな愛情のローズクォーツもある。そして、父さんの苦悩が滲む黒曜石も、僕のちぐはぐな感情が詰まった虹彩のクリスタルも、すべてが隣り合い、互いの光を映し出し、一つの壮大なシンフォニーを奏でている。

僕たちはもう、感情を隠さない。良いことも、悪いことも、すべてをこの箱に納める。それが、完璧ではない僕たちが、共に生きていくということだから。

心箱の前に座り、様々な光が織りなすハーモニーを見つめながら、僕は思う。家族とは、美しく磨き上げられた宝石の集まりではない。傷つき、欠け、混じり合いながらも、互いを照らし合うことで、唯一無二の輝きを放つ、原石の集合体なのだと。その不完全な輝きこそが、どうしようもなく、愛おしい。