第一章 語られぬ記憶の隙間

ユイはいつも、家族の笑い声の輪郭を、ぼんやりと眺めていた。温かく、柔らかく、けれど決して自分を完全に包み込むことのない、一枚の薄い膜越しに。夕食の食卓は、いつもに増して賑やかだった。父が「あの時」の思い出話を切り出すと、母はうなずきながら「本当にね、あの海の夕焼けは忘れられないわ」と目を細め、兄のケンタも「そうそう、ユイが一人だけ砂浜で貝殻集めに夢中になっててさ、波にさらわれそうになったんだよな!」と笑い転げる。

全員の視線が、一斉にユイに向けられる。その瞬間、ユイの心臓はいつも、ほんの少しだけ冷たい水に触れたように縮こまる。

「え? 私が?」

ユイは、皿に残った唐揚げをフォークでつつきながら、曖昧に答える。彼らが話している「あの時」とは、たしか数年前の夏の家族旅行のこと。そのはずなのだが、ユイには、彼らが語るような鮮やかな記憶がない。砂浜で波にさらわれそうになった、というエピソードも、まるで他人の物語のようにピンとこないのだ。

「覚えてないのか? ケンタが必死でユイを助けたんだぞ!」父が茶化すように言うと、ケンタは照れ臭そうに笑う。「ったく、ユイは昔からマイペースなんだから。」

母が優しい眼差しでユイを見つめ、「でも、あの日のユイの笑顔は本当に可愛かったわ。夕焼けに照らされて、まるで天使みたいだったもの」と付け加える。

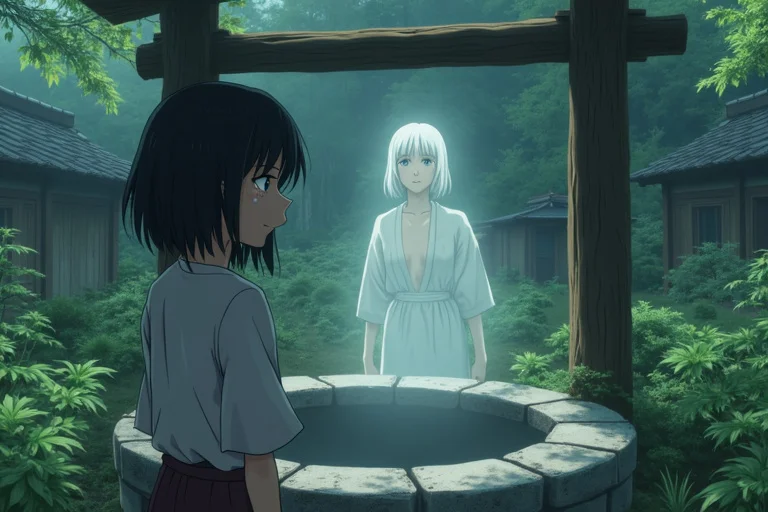

天使? 記憶の奥底を探ってみても、自分自身が砂浜で貝殻を拾い、波にさらわれそうになった記憶もなければ、その後に天使のような笑顔を浮かべた記憶も、一切浮上してこない。まるで、その日の自分だけが、別の誰かと入れ替わっていたかのようだ。

ユイは曖昧に微笑み、適当な相槌を打った。家族は再び、共通の記憶の物語を語り始める。それは、彼らにとっては紛れもない真実で、美しい思い出なのだろう。しかし、ユイにとっては、ただの空白、あるいはどこかで借りてきた物語のようだった。自分だけが、その記憶の輪から外されているという事実に、ユイの心は常に、微かな寂しさと、深い違和感を抱えていた。まるで、自分だけが、家族とは異なる次元に生きているかのような。そんな奇妙な感覚は、ユイが物心ついた頃からずっと、彼女の心を覆っていた。

第二章 家族の集合意識と私

違和感は、家族の何気ない日常の中に潜んでいた。食卓での会話だけではない。休日に何をするかを決める時、家族旅行の計画を立てる時、あるいはテレビ番組を見て意見を交わす時にも、それは顔を出す。家族は、驚くほど意見が一致し、まるで一台のコンピューターが複数のモニターに表示されているかのように、同じような言葉や反応を見せるのだ。

「やっぱりこのドラマは、主人公が過去に戻って……っていう展開が良いわよね」と母が言えば、父は「うん、あの時のあの選択が全てだったんだ、って気づくところが胸を打つんだよな」と応え、ケンタも「そうそう、俺もあのシーンが一番好き!」と同意する。ユイだけが、その主人公の選択がそれほど感動的だとは思えず、むしろもっと別の道もあったのではないか、と考えてしまう。そんな時、ユイは自分の意見を口にするのを躊躇するようになった。なぜなら、一度口にすれば、家族は皆、訝しげな表情でユイを見るからだ。「ユイ、どうしたの? いつもは同じ意見なのに?」と。

ユイは、自分の記憶が曖昧な部分があることにも気づき始めた。特に、小学校高学年から中学校にかけての、ある特定の期間の記憶が、霧がかかったように不明瞭だった。家族が共有する「あの時」の記憶と、自分の記憶の断片が、どうしても一致しないのだ。アルバムを開けば、確かにユイもそこに写っている。家族旅行の写真、運動会の写真、誕生日会の写真。しかし、そこに写る自分の笑顔は、どこか貼り付けられたような、不自然なものに見えた。まるで、そこにいるのは自分ではない、別人のような感覚。

ユイは、自身の記憶を探るため、昔の日記を探した。しかし、小学校高学年のある時期の日記だけが、ごっそりと抜け落ちていたのだ。当時の友人にも尋ねてみたが、「え、そんなことあったっけ?」「ユイって、あの頃ちょっと体調崩して学校休みがちだったんじゃない?」といった、曖昧な答えしか返ってこない。誰もが、その期間のユイの記憶について、はっきりとしたことを覚えていなかった。

家族の絆が深ければ深いほど、ユイの孤独感は増していった。自分だけが、家族の温かい輪から外れた存在なのではないか。この温かさは、私にとっては偽りなのではないか。そんな不安が、ユイの心をじわりと蝕んでいく。ユイは、家族の「共通の夢」のような幸福な記憶の裏に、何か隠された真実があるのではないかと、漠然とした予感を抱き始めていた。その予感は、夜な夜なユイを眠れなくさせ、家族の笑い声が響くリビングでさえ、ユイの心は凍えるような寂しさに包まれるようになった。

第三章 紡がれた真実の糸

ユイはついに、家族の「共通の夢」の正体を探ろうと決意した。きっかけは、ケンタの部屋で見つけた、古いタブレットだった。ケンタは最近新しいモデルに買い替えたので、これはもう使っていないはずだ。ロックを解除すると、いくつかの懐かしいゲームアプリの中に、見慣れない「鍵付きの日記」アプリがあった。パスワードを適当に試していると、意外にもユイの誕生日で開いてしまった。

そこに綴られていたのは、ユイが知る明るく無邪気なケンタとは、まるで別人のような、苦悩に満ちた言葉の数々だった。日記は数年前、ユイが記憶を曖昧に感じていた時期から始まっていた。

そこには、兄が原因不明の難病を患い、急激に衰弱していった日々が綴られていた。進行性の神経疾患で、医師も匙を投げかけるほどの深刻な状態だったという。家族全員が絶望の淵に突き落とされ、家には常に重苦しい空気が漂っていたこと。そして、ある日、母が唐突に言った言葉が書かれていた。

「みんなで、幸せだった頃の記憶を共有しましょう。つらい現実から目を背けてもいい。もう一度、あの頃の楽しい思い出を、心の中で生きましょう。」

最初は、つらい現実から逃れるための、単なる対処法だったのだろう。家族は、ケンタの病気の進行を目の当たりにする現実に耐えきれず、幸福な過去の思い出を語り合うことで、一時的に心を癒やしていた。しかし、日記には恐ろしいことが書かれていた。

『母さんの言葉は、次第に現実を上書きし始めた。俺たちの記憶は、病気の苦しみを完全に消し去った「幸福な過去」で上書きされていった。まるで、俺たちが別の世界線に移ったかのように、病気にかかる前の、何の心配もなかった頃の記憶だけが鮮明になっていく。ユイは、この夢の世界に入れない唯一の存在だった。だからこそ、俺たちはユイに、その幸福な夢の一部として生きてもらおうとした。でも、ユイは違う。ユイは、俺たちが失った現実を、たった一人で背負っているんだ。』

ユイは息を呑んだ。自分だけがこの集合的な夢から外れているのは、なぜなのか。日記にはそれ以上詳しい説明はなかったが、ユイの脳裏に、母の憔悴しきった顔と、病室で痩せ細っていくケンタの姿が、鮮明にフラッシュバックした。それは、ユイが曖昧な記憶として押し込めていた、紛れもない現実の断片だった。

ユイだけが、その「集合的な幸福な過去の記憶」に完全に染まらなかったのは、おそらくユイ自身が、その集合意識から最も遠い場所にいたためだろう。感受性が強く、他人の感情に敏感だったユイは、家族の作り出した夢に抵抗する精神的な「壁」を持っていたのかもしれない。

そして、最も驚くべき記述が、日記の最後に記されていた。

『俺の病気が奇跡的に回復したのは、この「集合的な幸福な記憶」が、一種のプラシーボ効果や精神的なエネルギーとして作用したのかもしれない。みんなで一つの夢を信じ続けたことが、俺の体を癒やしたんだと、そう信じたい。でも、その代償は、あまりにも大きすぎた。俺たちは、真の現実の一部を失った。そして、ユイは、その真実を知る唯一の証人。俺は、いつかこの夢から目覚めなければならないと思っている。』

ユイの脳裏で、これまでの家族とのやり取りが、全く異なる意味を持って再生され始めた。家族のあの底抜けの明るさ、常に同じような反応、そして自分の記憶の欠損。全てがこの「集合的な幸福な記憶」という名の、あまりにも大きな嘘によって作られていたのだ。兄は、その嘘に気づき始めていた。父や母は、まだその夢の中にいる。

ユイは、家族の「幸福な嘘」を壊すのか、それともこのまま彼らを偽りの平和の中に置いておくのか、という究極の選択を迫られた。胸が張り裂けそうなほどの葛藤が、ユイの心を支配した。

第四章 現実への架け橋

真実を知ったユイは、深い悲しみと、怒りにも似た感情に囚われた。同時に、家族への、そして特に母親への、計り知れない愛情と、その痛みを理解する心が湧き上がってきた。あの時の母の絶望は、どれほど深かっただろう。愛する息子が死の淵を彷徨い、その悲しみに打ちひしがれる夫と娘。そんな中で、母は家族を守るため、無意識のうちに、あるいは強烈な意志によって、この「集合的な幸福な記憶」という名の精神的な避難所を作り上げたのだ。そして、それが奇跡的に兄の病気を癒した。

ユイは、家族に真実を伝えるべきか、否か、一晩中眠れずに考え続けた。伝えれば、家族は再びあの悲しみに直面するだろう。幸福な夢から覚め、失われた記憶と向き合うことは、計り知れない苦痛を伴うはずだ。しかし、伝えなければ、彼らは永遠に偽りの幸福の中に生きる。それは、真の家族の絆と呼べるのだろうか。

翌朝、ユイは憔悴した顔でリビングに降りていった。父と母は、いつもと変わらぬ笑顔で朝食をとっている。ケンタは、少し浮かない顔でトーストをかじっていた。ケンタは、ユイがタブレットを見たことに気づいているのかもしれない。

ユイは、家族がどれほど深くお互いを愛し、支え合ってきたかを再認識した。この集合的な記憶は、彼らの愛が生み出した、歪んだ形ではあるが、確かに強固な絆なのだ。しかし、その絆は、真実の上に築かれてこそ、揺るぎないものになるはずだ。

ユイは、家族に真実を伝えることを決意した。しかし、それは力ずくで夢を壊すのではなく、家族の心に寄り添い、共に現実へと歩み出すための「架け橋」となる方法でなければならない。ユイは、自分の記憶の中で最も鮮明に残っていた、ケンタの病室での出来事を思い出した。

「ケンタ、早く良くなって、また一緒にあの山の頂上から星を見ようね。約束だよ。」

病で痩せ細ったケンタが、か細い声で「うん……約束…」と答えた、あの日の記憶。それは、家族の「幸福な夢」には存在しない、生々しい現実の断片だった。

ユイは、食卓でトーストを口に運ぶ家族に向き直った。

「あのね、みんな。私、どうしてもみんなに伝えたいことがあるの。」

ユイの言葉に、父と母は訝しげに顔を上げた。ケンタは、顔を伏せたまま、ゆっくりとユイを見た。

「私、ずっと、みんなの記憶と自分の記憶が違うことに、違和感を感じてた。家族旅行のこと、運動会のこと……そして、ケンタのこと。」

ユイの声は震えていたが、彼女の目には、強い決意の光が宿っていた。

「ケンタが、病気で苦しんでいたこと。お父さんもお母さんも、すごくつらそうで、私、どうしたらいいか分からなかった。でも、あの時、ケンタは私の手を握って、『必ず治るから』って言ってくれた。私も、『早く良くなって、また一緒に星を見ようね』って約束したの。」

父と母の顔から、笑顔が消え去った。彼らの目には、困惑と、ほんの一瞬の恐怖が宿ったように見えた。ケンタは、顔を上げ、涙を流しながらユイを見ていた。

「ユイ……お前、覚えていたのか……」

ケンタの言葉が、部屋に重く響いた。ユイは、母の震える手を取り、父の目を見つめた。

「私たちは、悲しい記憶を、みんなで乗り越えてきた。それは、素晴らしいことだと思う。でも、真実から目を背けてしまうのは、違うと思うの。あの悲しい出来事があったからこそ、私たちは、今こんなにも強く、お互いを大切にできる家族になれたんだって、私は思うから。」

ユイの言葉は、悲しみを乗り越え、新しい未来へと家族を導く、現実への架け橋となるだろう。

第五章 星を紡ぐ、新たな家族の夢

ユイの言葉は、まるで固く閉ざされた記憶の扉を、ゆっくりと開く鍵となった。父と母は、最初は混乱し、真実を受け入れることに抵抗を示した。幸福な夢は、あまりにも心地よく、過去の苦痛を忘れさせてくれる麻薬のようなものだったからだ。母は涙を流し、「あの子が苦しむ姿を、もう二度と思い出したくなかったの…」と絞り出すように言った。父もまた、あの時の無力感を思い出し、深くうなだれた。

しかし、ユイは諦めなかった。彼女は、ケンタの病室で交わした約束、ケンタの苦しむ姿、そして家族がどれほど深く絶望していたかを、一つ一つ、愛情を込めて語った。それは、家族にとって、失われた過去を再体験するような、激しい痛みを伴う作業だった。だが、ユイは、その痛みに寄り添い続けた。彼女が覚えていた「真の過去」の断片は、家族が共有する「幸福な記憶」の隙間を埋め、彼らの心に、現実の光を灯し始めた。

ケンタは、ユイの言葉に涙を流しながら、「俺も、本当は分かってたんだ。この幸福が、どこか現実じゃないって。でも、両親を、そしてユイを傷つけたくなくて…」と告白した。彼の言葉は、家族全員の心に響いた。それは、互いを思いやるがゆえに生まれた、悲しい嘘だったのだ。

数日が経ち、家族の雰囲気は少しずつ変わっていった。以前のような、どこか完璧すぎる笑顔は影を潜め、代わりに、時折の沈黙と、戸惑いが混じった表情が見られるようになった。彼らは、失われた記憶と向き合い、再び悲しみと対峙し始めたのだ。しかし、今回はユイが共にいた。彼女は、家族の「紡がれぬ夢の断片」を拾い集め、現実という名の織物へと編み直していく、大切な存在だった。

ある夜、家族全員で裏庭に出た。空には満天の星が輝いている。ケンタが病室でユイと約束した、あの山から見る星空には及ばないかもしれないが、それでも、その輝きは、彼らの心を優しく照らした。

「本当に、色々なことがあったわね…」母が、ユイの手を握りながら呟いた。その言葉には、悲しみだけでなく、乗り越えてきたことへの、確かな強さが込められていた。

父は、ケンタの肩を抱き、「お前が元気になってくれて、本当に良かった」と、涙ぐみながら言った。

ユイは、以前感じていた家族からの疎外感が、溶けていくのを感じた。自分だけが知っていた秘密は、今、家族全員の共有する「真実」となった。その真実の上で、彼らは再び、家族としての絆を深めていく。失われた記憶を完全に思い出せなくても、ユイという存在を通して、彼らは真の過去と、それによって培われた揺るぎない愛を再認識したのだ。

家族が共有する「夢」は、形を変えた。それはもう、悲しみから逃れるための虚構ではない。苦難を乗り越え、真実を受け入れた先に、共に未来へと歩み出す、希望に満ちた「新しい夢」となったのだ。ユイは、その夢を紡ぐ、最も大切な糸だった。彼女の心には、温かい光が灯り、家族の未来へと続く、無限の星空が広がっていた。