第一章 影の薄い街

俺の目に映る世界は、他の誰のものとも違う。人々がその身に宿す『幸福の総量』が、俺には影の濃淡として見えた。満ち足りた者は地面に黒々とした輪郭を落とし、その存在を世界に強く主張する。逆に、社会の隅で不公平に喘ぐ者ほど影は淡く、まるで陽炎のように揺らめく。そして、影が完全に消失した瞬間、その人間は誰からも認識されなくなり、あたかも最初から存在しなかったかのように、人々の記憶から消え去るのだ。

俺が住むこの街には、天を衝くほど巨大な『不公平の塔』がそびえ立っている。人々が誰かを貶め、意図的に不公平を生み出すたびに、空から煤けた小石――『澱み石』が音もなく降り注ぎ、塔をさらに高く、さらに不気味に成長させる。塔が伸びるほど、街の空気は粘性を帯びて重くなり、人々の思考から自由を奪っていくようだった。

ある日の午後、俺は広場の隅で、ほとんど影を失った老人を見つけた。彼の足元には、夏の強い陽射しを受けているというのに、紙切れ一枚ほどの薄い影しか落ちていない。老人の皺だらけの手には、鈍く光るコインが一つ握られていた。俺は何か不吉な予感を覚え、彼に駆け寄ろうとした。

「あの!」

声が届く前に、老人の輪郭がふっと揺らぎ、まるで水面に溶ける絵の具のように掻き消えた。周囲の人々は何も気づかない。先ほどまで老人が座っていたベンチを、何事もなかったかのように通り過ぎていく。また一人、世界からこぼれ落ちた。俺は唇を噛み締め、アスファルトの熱気だけが残るその場所に立ち尽くすしかなかった。

第二章 澱み石の囁き

老人が消えたベンチの下に、何かが落ちていた。彼が握りしめていたコインだ。拾い上げると、ひやりとした金属の感触が指先に伝わる。表面には、見たこともない奇妙な『記号』が刻まれていた。なぜか、それを手放す気にはなれなかった。

アパートに戻り、コインを強く握りしめてみる。その瞬間、脳内に直接、冷たい水が流れ込んでくるような感覚に襲われた。

(……ああ、これで、やっと)

老人の声ではない。感情の残滓だ。それは絶望ではなく、むしろ深い安堵と、静かな解放感に満ちていた。

(もう、誰にも見下されずにすむ。忘れられる痛みもない)

俺は混乱し、コインを投げ出した。カラン、と乾いた音が床に響く。救いを求めているのではなかったのか? 苦しみから逃れたいと願っていたのではないのか? あの安堵に満ちた囁きは、俺が信じてきたものすべてを根底から揺さぶるものだった。

この街では、塔の存在を肯定し、その建設を推進する『調停者』と呼ばれる組織が力を持っていた。彼らは「塔は社会の澱みを一箇所に集め、空気を浄化する聖なる建造物だ」と説き、多くの市民がそれを信じ込んでいる。だが、俺には分かっていた。あの塔こそが、人々から影を奪う元凶なのだと。俺はコインを再び拾い上げ、この歪んだ世界の真実を暴くことを心に誓った。

第三章 調停者の仮面

数日後、俺は『調停者』が主催する市民集会に潜り込んだ。大聖堂のようなホールで、指導者である男が朗々と演説している。彼の影は、まるで黒い湖のように深く、濃かった。

「見なさい、諸君! 我々が些細な『秩序の調整』を行うことで、澱み石は天から降り注ぎ、この聖なる塔を築き上げる。塔は我々の街からあらゆる不純物を吸い上げ、我々に安定と繁栄をもたらすのだ!」

『秩序の調整』。その言葉の意味を、俺はすぐに理解することになった。集会の後、裕福そうな身なりの信者たちが、街角で意図的に小さな不公平を生み出している光景を目撃したのだ。わざと列に割り込む男。露店の店主を理不尽に罵る女。彼らの行為の直後、空からパラパラと、まるで黒い雨のように澱み石が降ってくる。

彼らの顔には罪悪感など微塵もなかった。むしろ、神聖な儀式を執り行っているかのような恍惚とした表情さえ浮かべている。彼らは、自らが振りまく悪意が、誰かの影を薄くし、存在そのものを消し去っているという事実に気づいていない。いや、あるいは気づいていながら、それを「社会を浄化するための必要悪」だと信じ込まされているのかもしれない。重苦しい空気が、この街全体を巨大な欺瞞で覆い尽くしていた。

第四章 塔の心臓部

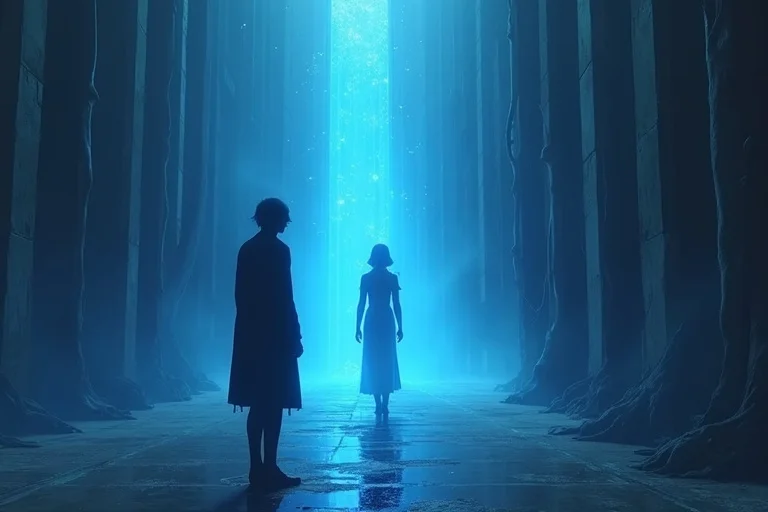

もう迷いはなかった。消えた人々を救うには、塔を破壊するしかない。俺はコインに刻まれた記号を手がかりに、塔の地下へと続く隠された水路を発見し、内部への侵入を果たした。

塔の中は、不気味なほど静かだった。壁一面に埋め込まれた無数の澱み石が、まるで脈打つように鈍い光を放っている。空気が鉛のように重く、一歩進むごとに全身が締め付けられるようだった。

螺旋階段を上り、塔の中心部と思しき広間に出た。そこには、集会で演説していた『調停者』の指導者が、まるで俺を待ち受けていたかのように静かに立っていた。

「来ると思っていたよ、影読みの少年」

男の声は穏やかだったが、その瞳の奥には底知れない闇が広がっていた。

「この塔を壊しに来たのだろう? だが無駄なことだ」

「何だと?」

「この塔は、人々を消し去るための装置ではない」

男はゆっくりと俺に近づき、衝撃的な事実を告げた。

「ここは、彼らの『願い』を叶えるための門なのだよ。影が薄くなった者たちの、消えてしまいたいという集合的な願いが、この塔を動かすエネルギーとなっている。そして、彼らが向かう『無影地帯』とは…苦痛も、幸福も、他者の眼差しも存在しない、完全なる『無』の世界だ」

俺は言葉を失った。塔は、彼らを絶望させていたのではなく、彼らの絶望を吸い上げて、その願いを成就させていたというのか。

第五章 無影地帯の真実

指導者は懐から一枚のコインを取り出し、俺に差し出した。それは、俺が持っているものとよく似ていたが、刻まれた記号が僅かに違っていた。

「君がずっと探し続けていたものだ」

そのコインに触れた瞬間、激しい電流が全身を貫いた。これは、数年前に姿を消した、俺の唯一の親友、リクのコインだった。

脳裏に、リクの最後の声が流れ込んでくる。それは、嗚咽と諦念に濡れた、悲痛な囁きだった。

(カイ、ごめん…。もう、頑張れないんだ。毎日、自分の影が薄れていくのが怖かった。でも、このコインをもらって分かったんだ。僕が求めていたのは、公平な世界なんかじゃなかった)

声は続く。

(ここなら、もう誰も僕を蔑まない。誰も僕を可哀想だと思わない。だって、最初から『いない』んだから。それが、僕にとっての救いなんだよ)

「我々は彼らを救っているのだ」指導者は静かに言った。「不公平な現実で削られ、苦しみ続ける魂を、穏やかな無へと還す。これ以上の慈悲があるかね?」

『調停者』の真の目的は、支配でも浄化でもなかった。歪んだ善意による、苦しむ者たちへの「解放」だったのだ。

足元が崩れ落ちるような感覚に襲われた。俺が救おうとしていた人々は、救済など望んでいなかった。俺が破壊しようとしていたこの塔は、彼らにとって最後の希望、救済の門だったのだ。正義も悪も、ここでは意味をなさなかった。そこにあるのは、ただ、耐え難い現実から逃れたいと願う、魂の叫びだけだった。

第六章 影と生きる

俺は、塔を破壊することをやめた。俺に、彼らの最後の願いを奪う権利などない。

力なく塔を出ると、街の景色は以前と全く違って見えた。人々の影の濃淡は、もはや幸福の指標ではなかった。それは、彼らがこの不条理な世界で、どれほどの重さを背負いながら『存在』しているかの証そのものに見えた。

俺はリクのコインを強く握りしめる。指先に伝わる冷たさの中に、彼の諦念と、そして微かな安らぎを感じた。

これからも澱み石は降り注ぎ、塔は静かに天を目指すだろう。そして、影の薄い人々は、救済を求めて自ら消えていく。俺は救世主にはなれない。ただの観測者だ。この世界のどうしようもない矛盾と、声なき悲しみを、この目に焼き付けながら生きていく。それが、俺にできる唯一のことなのだから。

夕暮れの交差点で、小さな少女とすれ違った。彼女の影は、まるで淡い水彩画のように頼りなく揺れていた。俺は何もできず、ただ彼女を見送る。

振り返った少女が、ふと、ほんの少しだけ微笑んだように見えた。その小さな手の中には、夕陽を浴びて鈍く光る、あの『記号』が刻まれたコインが握られていた。