第一章 砂の指先

僕、結城晶(ゆうきあきら)の一日は、家族に触れることから始まる。それは比喩ではない。僕の指先は、血縁者の存在そのものを、硬質で温かい一つの「結晶」として感じ取ることができるのだ。

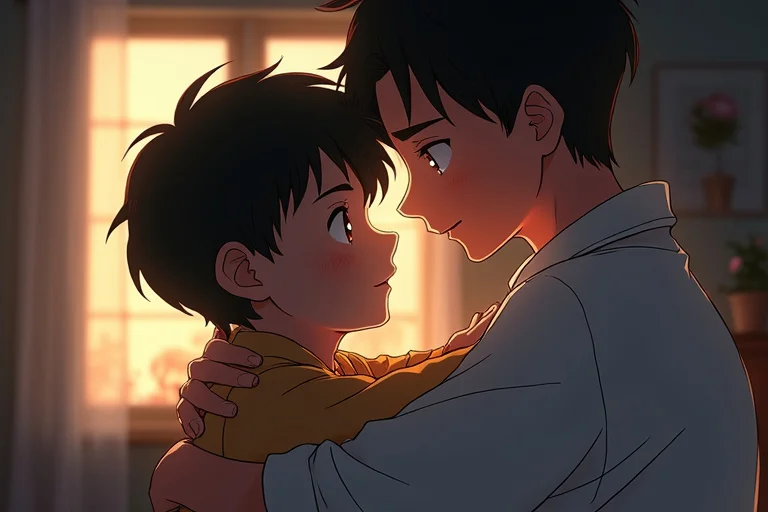

父さんの結晶は、黒曜石のように滑らかで、どっしりとした重みがある。母さんのは、乳白色の水晶めいていて、触れると心の奥に柔らかな光が灯る。それらは僕にとって、家族という絆の確かな手触りだった。その結晶に触れている限り、僕らの世界は盤石だと信じていられた。

その朝までは。

妹の陽菜(ひな)の部屋のドアをノックし、返事がないのを確かめてからそっと中に入る。ベッドで眠る彼女の頬に指を伸ばした。いつもなら、そこには陽だまりを閉じ込めたような琥珀色の結晶があるはずだった。だが、触れた瞬間、僕の指先に走ったのは、微かな、しかし決定的な違和感。

ザラリ、と。

結晶の表面が、まるで風化した砂岩のように脆く崩れ、極小の粒子が指先にまとわりついた。陽菜の存在が、ほんの少しだけ、この世界から剥がれ落ちたような感覚。心臓が氷の塊に掴まれたように冷たくなる。

僕は窓の外に目をやった。降り始めた雨が、奇妙な軌跡を描いていた。雨粒は地面に落ちることなく、まるで時間を逆再生するように、静かに空へと昇っていく。世界が、僕の知らない法則で軋み始めている兆候だった。

第二章 零度計の囁き

陽菜の結晶の崩壊は、始まりに過ぎなかった。翌日には父さんの結晶に深い亀裂が走り、母さんの結晶は輝きを失って曇りガラスのように色褪せていった。それに呼応するように、僕らの家は狂い始めた。食卓のナイフがひとりでに宙を舞い、壁がゼリーのように揺らめき、廊下の奥が不自然に引き伸ばされて見える。家族の「共振(レゾナンス)」が乱れ、僕らを取り巻く物理法則がその秩序を失いつつあった。

父さんも母さんも、その異常に気づいているはずなのに、何も言わない。ただ、互いの顔から表情を消し、何かを恐れるように目を伏せるだけだった。崩れゆく絆の気配が、埃っぽい沈黙となって家中に満ちていく。

僕は屋根裏部屋に逃げ込んだ。祖父が遺したガラクタの中から、答えを探すように。そこで見つけたのが、古びた木箱に収められた、水晶製の小さな計器だった。掌に収まるほどの大きさで、表面には『零度計(レイドケイ)』と刻まれている。針は目盛りの遥か下、ありえないほどの低温を指して微かに震えていた。

それを握りしめた瞬間、脳内に直接、甲高いノイズが響き渡った。世界のあちこちで共振が乱れ、時が逆巻き、空間が悲鳴を上げている。この計器は、家族の感情の温度ではなく、絆が世界に与える「歪み」そのものを測定しているのだと、直感的に理解した。

第三章 共振の不協和音

ニュースは、世界各地で頻発する異常現象を「局所的時空震」と名付け、原因不明の自然災害として報じていた。しかし僕にはわかっていた。これは天災などではない。世界から「家族」という概念が、その根幹から引き剥がされていく過程なのだ。

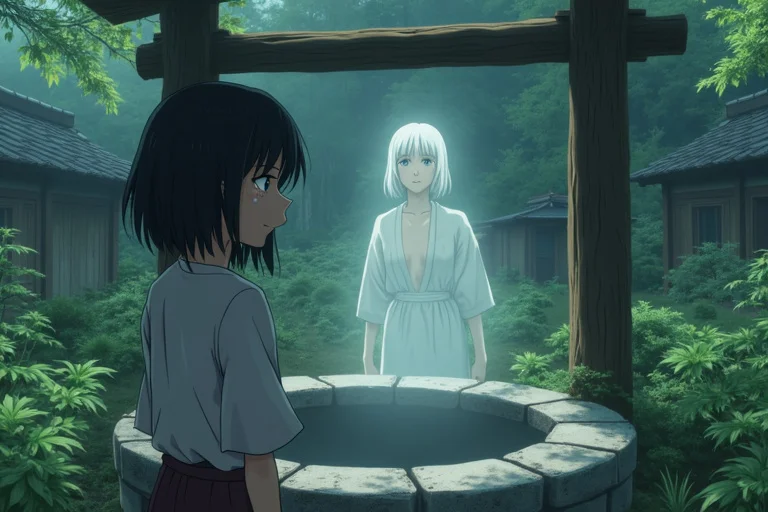

零度計の針は、ある一点を指して止まっていた。それは、僕らが数年前に引っ越すまで住んでいた、古い家の跡地だった。僕はいてもたってもいられず、バスに飛び乗った。

更地になったその場所は、異様だった。重力が不安定なのか、小石がふわりと浮かんでは落ちるのを繰り返している。時間の流れも歪んでいるらしく、遠くの景色が陽炎のように揺らめいていた。零度計をかざすと、ノイズは激しさを増し、水晶の奥に朧げな映像が浮かび上がった。

それは、僕が生まれる前の両親の姿だった。二人は何かを恐れ、この土地に何かを「封印」しようとしていた。父さんの声が、幻聴のように聞こえた。『これでいい。あの子の力が暴走すれば、世界が……』

その時だった。ポケットに入れていた陽菜の結晶の欠片が、完全に砂となって指の間からこぼれ落ちた。同時に、僕の頭の中から、陽菜と過ごしたいくつもの大切な記憶が、陽炎のように掻き消えていくのを感じた。

「陽菜……?」

妹の名前を呼ぼうとして、その名前が思い出せないことに気づき、僕は愕然とした。

第四章 原罪の在り処

絶望が僕を打ちのめした。家族の崩壊は、単なる絆の断絶ではなかった。存在そのものの消滅だ。次は父さんか、母さんか。それとも僕自身か。

その時、零度計が強い光を放った。水晶の中に映し出されたのは、衝撃的な「世界の真実」だった。

僕の家族が犯したとされる「原罪」。それは何かを封印したことではなかった。彼らは、僕自身をこの世界から「隠蔽」しようとしていたのだ。

遥か太古、この星に最初の生命が生まれた時、生命同士が結びつこうとする根源的な力が「最初の共振」を生んだ。その共振こそが、後に「家族」と呼ばれる絆の原型となった。そして僕、結城晶は、その「最初の共振」が、永い時を経て人の形をとった存在だった。

僕の存在そのものが、あらゆる家族の絆の源であり、同時に、強大すぎる共振によって世界の物理法則を歪ませる根源でもあったのだ。両親は、僕がその宿命を背負っていることに気づいていた。そして、僕を愛するがゆえに、僕の力を抑え込み、世界から切り離して守ろうとした。それが、あの古い土地で行われた「封印」の儀式の正体だった。

しかし、僕の成長と共に力は増し、封印は綻び始めた。僕の存在が世界に与える歪みは許容量を超え、ついに星そのものが自らを守るための「自己防衛機構」を起動させてしまった。

家族の結晶の崩壊は、病理ではなかった。僕との絆を自ら断ち切ることで、僕をこの世界の因果から切り離し、星の浄化作用から守ろうとする、両親の最後の、悲痛な抵抗だったのだ。

第五章 星の自己防衛

僕の目の前の空間が、光の粒子が集まって形を成した。それはまるで、意思を持つ銀河のようだった。声はない。だが、その思考は直接僕の意識に流れ込んでくる。

『歪みの源よ』

それが、この星の「自己防衛機構」だった。それは淡々と告げる。肥大化した「家族」という共振の連鎖は、もはや世界の物理法則を維持する枷でしかなく、崩壊は目前である、と。故に、全ての共振の源である僕を消去し、世界を「初期化」する。全ての絆を断ち切り、万物を原初の無に還すのだ、と。

足元で、父さんと母さんの存在結晶が、最後の光を放ちながら砂へと変わっていくのが見えた。彼らの存在が、世界から完全に消え去るまで、あと数分もない。

第六章 選択と継承

僕は全てを理解した。僕が愛した家族は、僕を守るために消えていく。僕が存在し続ける限り、この世界は初期化を免れない。なんと残酷な円環だろう。

自己防衛機構が、僕を消し去るための純粋なエネルギーを収束させ始める。

しかし、僕は抵抗しなかった。ただ静かに、砂に変わりゆく両親の結晶の最後の欠片を拾い上げた。指先に、二人の最後の想いが流れ込んでくる。それは僕への愛情と、僕を歪みの源として生んでしまったことへの、深い、深い謝罪だった。

『ごめんね、晶。でも、あなたにはただ、生きてほしかった』

涙が頬を伝った。僕は光の銀河を見据え、静かに語りかけた。

「君の言う通りだ。僕は消えるべき存在なんだろう。でも、それは世界を無に還すためじゃない」

僕は、自分自身の胸に手を当てた。そこには、他の誰よりも強く、眩しく、そして不安定に輝く「僕自身の存在結晶」があった。全ての共振の源。

「新しい絆の形を、この世界に遺すために」

第七章 記憶の家族

僕は、自らの存在結晶を、両手で強く握りしめた。そして、砕いた。

凄まじい光とエネルギーが僕の体から解き放たれる。しかしそれは、破壊の奔流ではなかった。僕は自らの存在を構成する全ての力を、血縁や共振という物理的な法則から解き放ち、全く新しい概念へと変換した。

――記憶。

――選択。

――誰かを大切に想う、自由な意志。

それこそが、僕がこの世界に遺す、新しい「家族」の定義だった。

僕の体は足元から光の粒子となって消えていく。もう、父さんの顔も、母さんの温もりも、陽菜の笑顔も思い出せない。僕という存在が世界から消えることで、僕に連なる全ての記憶もまた、消え去っていくのだ。

だが、それでいい。

世界を覆っていた物理的な歪みは、僕の消滅と共に急速に収束していく。逆さまに昇っていた雨粒は、自然の摂理に従って再び地面を目指し始めた。空は、僕が生まれる前の、穏やかな青色を取り戻していく。

僕の家族がいた痕跡は、どこにも残らなかった。

けれど、世界には確かに何かが遺された。道端で転んだ子供に、見知らぬ誰かが手を差し伸べる。遠く離れた友を想い、誰かが空を見上げる。血の繋がりがなくても、同じ場所にいなくても、人々は互いの掌に確かな温もりを感じ、微笑み合うようになっていた。

それは、かつて結城晶という少年が夢見た、絆の新しい形だった。