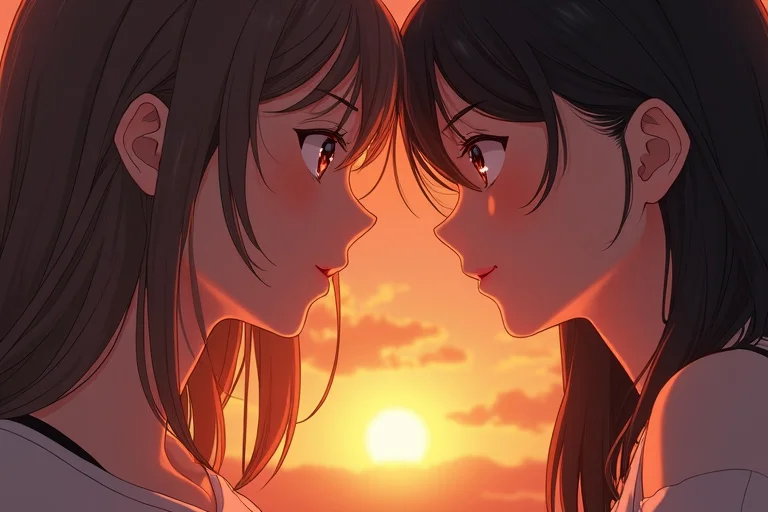

第一章 緋色の追憶

俺の肌は、死者たちの記憶が眠るカンヴァスだ。

刻(トキ)、という名を持つ俺は「血脈の写し絵(ブラッド・エコー)」と呼ばれる特異な体質を持って生まれた。家族の誰かが過去の血縁者の記憶を強く思い出すと、その情景が俺の皮膚に緋色のインクで描かれたタトゥーのように浮かび上がるのだ。

「お爺さんはね、この山吹の花が本当に好きだった」

縁側で茶を啜りながら、祖母の暦(こよみ)が細めた目で庭を眺める。彼女の皺だらけの指先が、湯呑のざらついた表面を優しく撫でた。その瞬間、俺の左腕にじわりと熱が走り、毛穴の一つ一つが開くような感覚と共に、鮮やかな山吹色の花々が皮膚の上に咲き誇った。風に揺れる花弁の感触、蜜を吸う蜂のかすかな羽音、そして祖父が笑った時の、陽だまりのような匂いまでが、幻のように立ち上る。

それは、俺が祖父と直接繋がる唯一の手段だった。

だが、この繋がりはあまりに脆い。祖母の追憶が薄れれば、この山吹の花も露のように消え失せる。そしてタトゥーが消えるたびに、俺は祖父という存在との血の繋がりが、一本、また一本と引き抜かれていくような、奇妙な喪失感を覚えるのだった。

居間には、一族の「存在の肖像画」が並んで掛けられている。生まれてきた者の生涯を「家族という物語」として表現する、この世界独自の風習だ。祖母の肖像画には曾祖母の強い意志を宿した瞳が、父の肖像画には祖父の頑固そうな顎の線が、それぞれ抽象的に描かれている。家族の顔のパーツが組み合わされ、一枚の絵として完成に近づくほど、その人物は家族の歴史に深く根ざしている証とされる。

その中で、俺の肖像画だけが異質だった。

そこに描かれているのは、ただの「無貌の空白」。のっぺらぼうの、何も映さないカンヴァス。まるで、俺という存在が、この家族の物語から拒絶されているかのように。その空白を見るたび、胸の奥に冷たい風が吹き抜ける気がした。

第二章 混濁する色彩

異変は、ある雨の日の午後に訪れた。

しとしとと屋根を打つ雨音を聞きながら、祖母がまた昔の話をしていた。彼女が幼い頃、祭りの夜に迷子になった話だった。心細さ、提灯の明かり、母親に見つけられた時の安堵。その記憶が、俺の肌に浮かび上がるはずだった。

「その時ね、母様の顔が……」

祖母がそう口にした瞬間、俺の右の掌に走ったのは、焼けるような痛みだった。そこに浮かび上がったのは、祭りの情景ではない。錆びた錨。潮の香り。そして、見知らぬ港町で、ずぶ濡れになって泣きじゃくる、そばかすだらけの少女の顔だった。

「トキ? どうしたんだい」

「……なんでもない」

俺は咄嗟に掌を握りしめた。タトゥーはすぐに掻き消えたが、指先に残る幻の潮の香りと、少女の絶望的な瞳の残像が脳裏に焼き付いて離れなかった。祖母の記憶とは似ても似つかない、全くの他人の記憶。

その夜、ニュースが世界の混乱を告げた。

『各地で「存在の肖像画」が、未知のイメージによって侵食される現象が多発しています。ある日突然、肖像画に見知らぬ他人の目が現れたり、知らない風景が描かれたりするこの現象を、専門家は“肖像画汚染”と呼び……』

テレビ画面に映し出された、泣き崩れる女。彼女の夫の肖像画には、本来あるはずのない、異国の女性の唇が不気味に浮かび上がっていた。家族という、この世界で最も神聖な繋がりが、根底から崩れ始めている。人々はパニックに陥り、自分の家族が「汚染」されることを恐れていた。

俺は自分の掌を見つめた。あの少女の記憶と、世界の混乱は、無関係ではない。胸騒ぎが、冷たい蛇のように背筋を這い上がった。

第三章 無貌の真実

それからというもの、俺の肌は世界中の悲鳴を映すスクリーンと化した。南国の市場の喧騒、雪国で孤独に息を引き取る老人の最後の吐息、戦火に追われる少年の恐怖。タトゥーが浮かぶたびに、俺は家族との絆が薄れていくのを感じながら、同時に見知らぬ誰かの痛みを我がことのように感じていた。俺は、一体何者になっていくのだろう。

耐えきれず、俺は祖母にすべてを打ち明けた。俺の肌に浮かぶ、見知らぬ人々の記憶のことを。

祖母は驚かなかった。ただ、静かに目を伏せ、まるで長年待ち続けた客人を迎えるかのように、「……ああ、とうとう時が来たのかもしれないね」と呟いた。

彼女は立ち上がると、桐の箪笥の奥から、古びた漆塗りの小箱を取り出してきた。蓋には、螺鈿で描かれた奇妙な紋様。

「これは『無限の顔料(インフィニット・ピグメント)』。我が家に代々伝わる、不思議な絵の具だよ」

祖母は小箱を俺の手に乗せた。ひんやりとした木の感触が伝わる。

「トキ、お前の肖像画がなぜ空白なのか、不思議だったろう」

静かな声だった。

「あれはね、お前が生まれた日、私とお前の両親でそう願ったからなんだよ」

「願った……?」

「そうさ。この子は、誰か一人の顔に縛られるのではなく、あらゆる顔を受け入れられるように。誰の物語も描ける、真っ白なカンヴァスであれ、とね。お前の『血脈の写し絵』は、もとより血の繋がりだけで記憶を写すものではなかったのさ」

無貌の肖像画は、拒絶の証ではなかった。それは、俺という存在が、あらゆるものを受け入れるための「器」であるという、祈りの形だったのだ。

第四章 未来からの残響

世界の崩壊は加速した。「家族」という概念が揺らぎ、社会は疑心暗鬼と憎悪に満ちた。人々は隣人を「汚染源」と罵り、絆は分断され、孤独が疫病のように蔓延していった。

その夜、俺の身に最大の「転」が訪れた。

眠りに落ちた瞬間、全身の皮膚が内側から発火したかのような激痛に襲われた。飛び起きると、俺の体は無数のタトゥーで埋め尽くされていた。何千、何万という人々の、喜び、悲しみ、怒り、愛。肌の余白はどこにもなく、俺の全身が、人類の記憶の断片を綴った一枚のパリンプセスト(上書きされた羊皮紙)と化していた。

「う、あああああっ……!」

無数の声が、思考の隙間なく脳内に響き渡る。その情報の奔流の中で、俺は一つの鮮烈なビジョンを見た。

──遠い、遠い未来の世界。そこは荒廃し、人々はデータの中に孤立していた。血縁という、あまりに細く脆弱な糸だけを頼りに生きているが、その糸すらもはや切れかかっていた。彼らは、過去の過ちを悔いていた。血という檻に自らを閉じ込め、新しい絆を育むことを忘れた世界。

ビジョンの中の未来人たちが、祈っていた。

時を超え、過去へと。

どうか、気づいてくれ。家族とは、血で縛るものではない。記憶を、経験を、想いを分かち合う、魂の集合体なのだと。

彼らの切実な祈りが、時空の壁を突き破り、過去の世界に干渉していたのだ。「存在の肖像画」の混濁は、未来からのメッセージ。古い家族の定義を破壊し、新しい繋がりを再編するための、壮大な儀式だった。そして、あらゆる記憶を受け入れる「器」として生まれた俺は、そのメッセージを受信する、ただ一人のアンテナだったのだ。

これは、崩壊ではない。新しい世界が生まれるための、壮絶な陣痛だった。

第五章 無限の顔料

夜が明ける頃、俺はアトリエに立っていた。激痛は引いていたが、全身に刻まれた無数の記憶は、消えることなく鮮やかに在り続けた。俺は、この現象の意味を、この痛みの意味を、世界に示さなければならない。

祖母が静かに見守る中、俺は漆塗りの小箱を開けた。中に入っていたのは、星屑を砕いたような、微かに光を放つ粉末だけ。

『真の力は、描いたものの“本質的な繋がり”を視覚化することにある』

祖母の言葉が蘇る。俺は顔料の粉をひとすくい掌にとり、そこに自らの頬を伝った一筋の涙を落とした。粉末はたちまち溶け、虹色の光を放つ液体へと変わる。

俺は、それを指につけた。

そして、自分の体をカンヴァスとして、そこに浮かぶ無数の見知らぬ顔、風景、感情のタトゥーを、祈るようになぞり始めた。指が肌に触れるたび、顔料は緋色のタトゥーと共鳴し、記憶のエコーを増幅させた。南国の市場の喧騒が、雪国の静寂が、戦火の轟音が、アトリエを満たす。

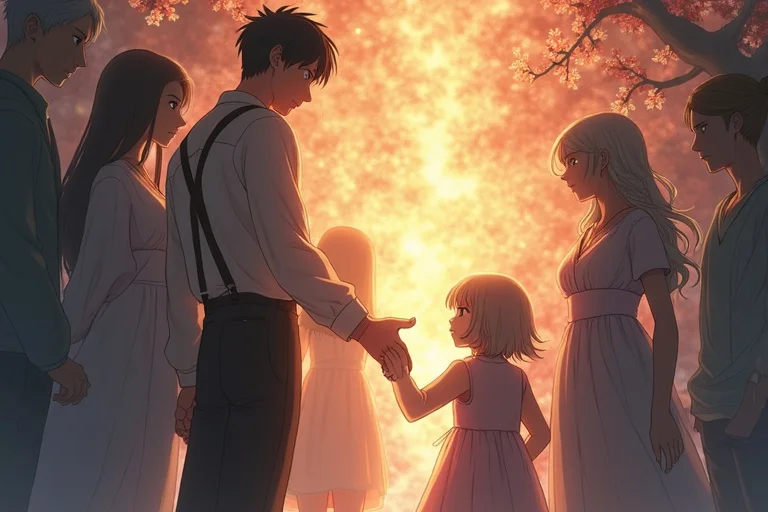

俺はもはや、刻という一人の人間ではなかった。俺の体は、血縁も、時代も、場所も超えて繋がった、無数の魂が織りなす「新しい家族の集合肖像画」そのものへと変貌していく。それは固定された一枚の絵ではない。絶えず移ろい、脈打ち、呼吸する、生きたタペストリーだった。

第六章 新しい肖像

俺が最後のひと筆を、自らの心臓の上に置いた、その瞬間。

居間に飾られていた、俺の「無貌の空白」の肖像画から、まばゆい光が放たれた。光が収まった時、そこに現れたのは特定の誰かの顔ではなかった。俺の全身に描かれた、虹色に輝く「記憶の集合肖像画」そのものが、淡い光の揺らめきとなって、空白のカンヴァスを満たしていた。

その光は、世界中に広がった。

崩壊し、混濁していた世界中の肖像画が、その輝きに呼応するように、変容を終えた。人々は、自分たちの肖像画に現れた見知らぬパーツを、もはや恐怖の目では見ていなかった。それは未知なる隣人であり、まだ見ぬ友であり、これから生まれるかもしれない新しい絆の可能性の象徴として、静かにそこに在った。

俺は、もう家族との血縁が希薄になっていく喪失感を感じることはなかった。代わりに、肌に刻まれた名も知らぬ幾万の魂と、深く、温かく、どうしようもなく確かな繋がりを感じていた。

俺は窓を開け、新しい世界の夜明けを見る。肌に刻まれた無数の顔が、朝日に照らされてきらめいていた。これは呪いではない。祝福だ。そして、俺は、血縁という檻から解き放たれた、この世界で最初の「新しい家族」となったのだ。

これから世界は、痛みと混乱の中から、ゆっくりと、本当の意味で手を取り合う方法を学んでいくだろう。俺のこの肌が、そのための最初の地図となることを信じて。