第1章: 崩落

シャンデリアのクリスタルが放つ無慈悲な光。それは私の惨めさを万華鏡のように乱反射させていた。

足元の絨毯には、先ほど投げつけられた赤ワイン。

まるで動脈から噴き出した血のように、どす黒い染みが広がっている。

震える膝を抱え込むこともできず、ただ立ち尽くすのみ。手入れが行き届かず、腰まで不揃いに伸びた漆黒の髪が、濡れて頬に張り付く。

かつて「透き通るようだ」と褒められた白い肌も、今は屈辱の色。怯えた小動物のように揺れる黒曜石の瞳は、どこにも焦点を結べずに宙を彷徨っていた。

淡いラベンダー色のシルクドレスは無残に汚れ、痩せぎすな鎖骨が寒さに粟立つ。

「……おめでとう、って言えばいいのかしら」

唇から漏れたのは、空気の抜けたような掠れ声。

壇上には、私の夫――いや、元夫となる佐伯巧と、ふっくらとした腹を誇示する義妹の里奈。

「美桜、お前には失望したよ。女としての機能も果たせない欠陥品を、今まで養ってやった恩を忘れるな」

マイクを通した巧の声が、鼓膜を暴力的に揺らす。会場中の視線が、無数の針となって私の全身を貫いた。

嘲笑。憐憫。そして、残酷な好奇心。

逃げ出すことすらできず、会場の隅、観葉植物の影へと後ずさる。

呼吸が浅い。酸素が足りない。

視界が明滅し、世界がノイズに埋め尽くされそうになった、その時。

カツ、カツ、カツ。

喧騒を切り裂く、硬質な靴音。

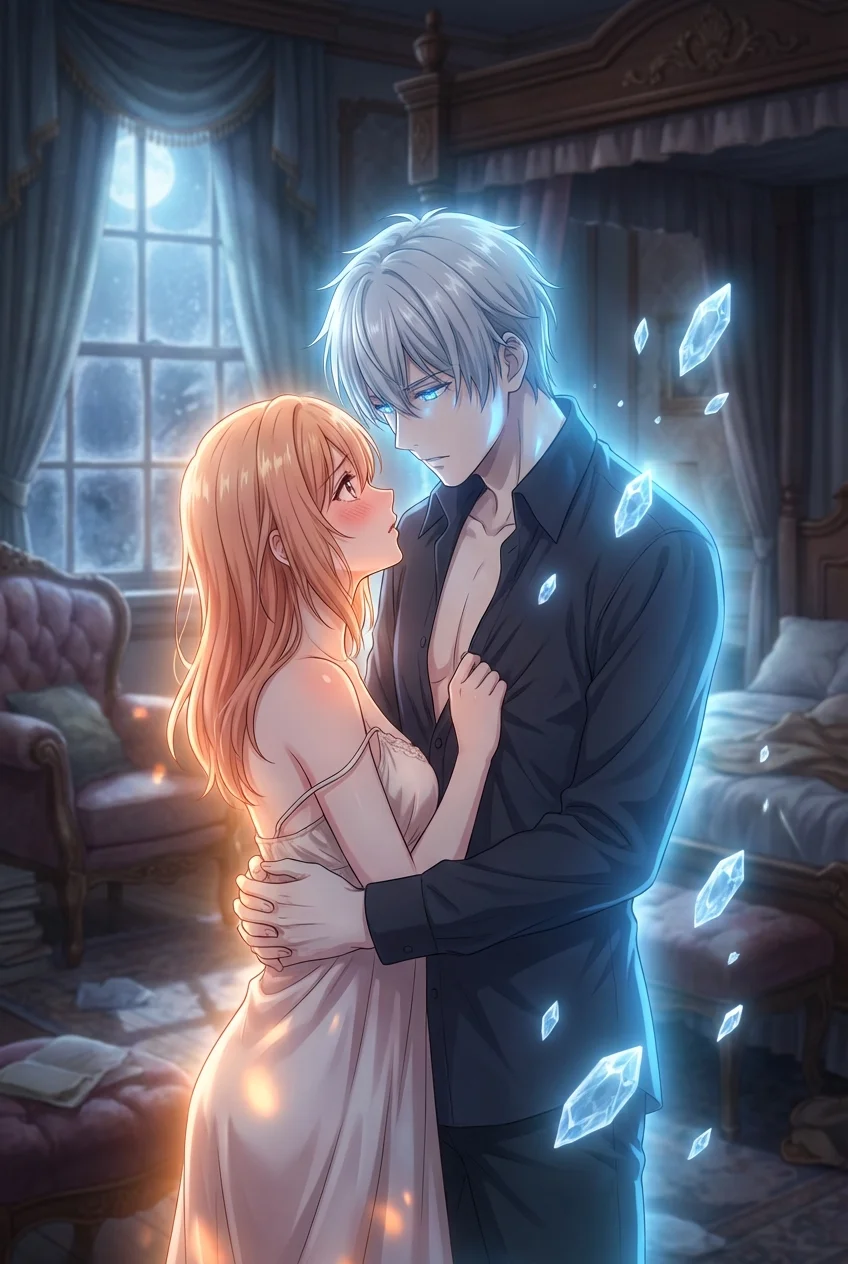

顔を上げる。氷のような銀縁眼鏡の奥から、私を見下ろす男がいた。

久我山蓮。

仕立ての良いスリーピーススーツに身を包み、その手には黒い革手袋。「執行官」と恐れられる彼が、なぜこんな泥沼に。

「美しい惨劇だ」

低く、腹の底に響く声。彼はポケットからハンカチを取り出すと、私の前に跪いた。

だが、彼はそれで私の汚れた頬を拭わない。

黒い革手袋をゆっくりと、焦らすように脱ぎ捨てる。露わになった骨張った指先が、ワインと涙でぐちゃぐちゃになった私の頬を、陶磁器でも扱うかのように掬い取った。

「だが、その絶望には値打ちがある」

彼は汚れた指先を自らの口元へ運び、赤い舌を這わせた。

じゅる、という卑猥な水音が、私の耳元で炸裂する。

「……っ」

背筋に走る電流。恐怖か、それとも別の何かか。

「君の人生はここで終わった。灰になるか、私の所有物として再生するか。選べ」

彼の瞳に慈悲などない。あるのは、壊れた玩具を見つけた子供のような、無垢で残酷な執着だけだった。

第2章: 所有

久我山の私邸。そこは温度のない美術館のようだった。

ここで私に許されたのは、ただ「在る」ことだけ。家事一切を禁じられ、外部との接触を遮断され、私はショーケースの中の人形のように磨き上げられていく。

「また痩せたか。肋骨が浮いている」

浴室の湿った空気の中、反響する久我山の声。

大理石の台の上に、一糸まとわぬ姿で横たえられる私。

彼の手には、琥珀色の高級オイルがたっぷりと注がれている。

「……申し訳、ありません」

「謝罪は不要だ。ただ、感じろ」

大きく温かい手が、私の乾いた肌を滑る。

鎖骨のくぼみにオイルが溜まり、そこを親指で丹念になぞられるたび、喉の奥から甘い悲鳴が漏れそうになるのを必死で噛み殺した。

行為そのものはない。彼は私を貫かない。

だが、その愛撫は、どんな荒々しい交わりよりも深く、私の神経を侵食していた。

「ここだ。巧につけられた古傷」

左の脇腹。薄く残る痣の跡に、彼が唇を寄せる。

ちゅっ、ちゅぷ。

傷跡を吸い上げる音が、静寂な浴室に響く。

「んぁ……っ、久我山、さん……そこ、は……」

「美しい。君の痛みは、すべて私が買い取った。この傷も、この歪な骨格も、すべて私の資産だ」

彼の手が、腿の内側へと滑り込む。

敏感な皮膚が、彼の指の熱を感知して、勝手に震え始めた。

指先が、秘められた花弁の縁を、紙一重の距離でなぞる。触れるか触れないか、その焦らしに、私の腰は意思に反して跳ねた。

「ほら、こんなに濡れている。体は正直だ」

「ちが、違います、これは……」

「嘘をつくな。君は、元夫には感じなかった熱を、私という捕食者の前でさらけ出している」

視線だけで犯される。

彼の瞳が私の全身を舐め回すたび、体中の血液が沸騰し、最奥がきゅっと収縮して蜜を滴らせた。

これは復讐の準備なのか、それとも飼育なのか。

思考が溶け、私はただ、彼の手のひらで踊るだけの肉塊へと成り下がっていく。

第3章: 断絶

スマートフォンが震えるたび、画面に表示されるのは地獄だった。

『佐伯美桜、不貞の証拠』

『執行官・久我山蓮、愛人は元人妻の売女』

巧と里奈がばら撒いた捏造写真は、瞬く間にSNSを駆け巡り、久我山の会社の株価にまで影響を及ぼし始めていた。

「私は……疫病神だ」

逆流する胃液。私がいるだけで、あの完璧な人が汚されていく。

逃げなきゃ。

私が消えれば、きっと元に戻る。

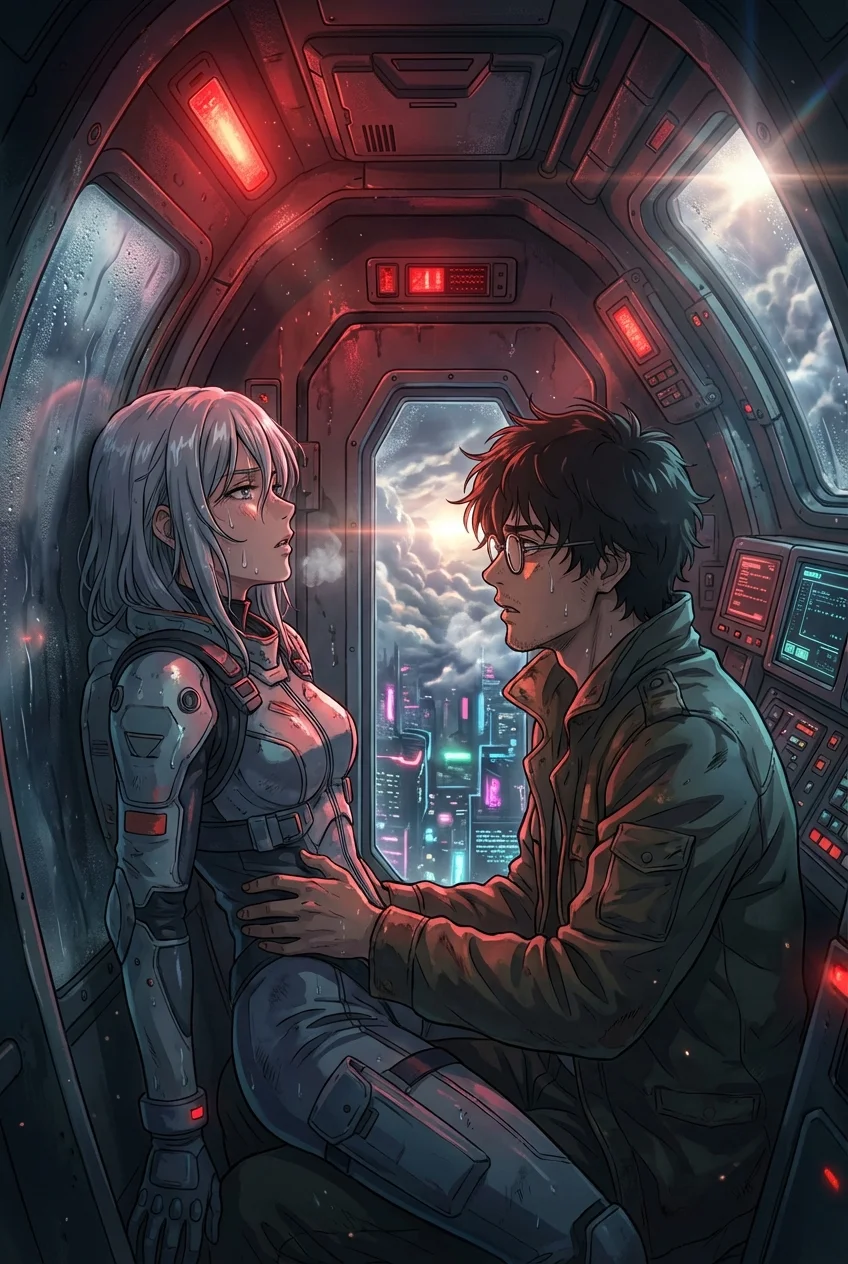

豪雨の夜。

屋敷のセキュリティをかいくぐり、泥だらけになって門を目指す。

冷たい雨がドレスを重くし、足を取られる。それでも、振り返ることは許されない。

「……はぁ、はぁ、ごめんなさい、ごめんなさい……」

ガッ!!

門に手をかけた瞬間、背後から凄まじい力で腕を掴まれた。

「きゃあっ!?」

回転する世界。背中が冷たい石壁に叩きつけられる。

目の前には、雨に濡れそぼり、前髪が乱れた久我山。いつもの冷静な仮面は剥がれ落ち、瞳には青白い炎が宿っている。

「誰が、逃げていいと言った?」

雷鳴よりも低い唸り声。

「わ、私なんかがいたら、あなたに迷惑が……!」

「黙れ!!」

私の唇を、手袋を外した手で乱暴に塞ぐ彼。

「君の価値を決めるのは社会じゃない。株価でもない。私だ!」

「……っ!」

首筋に顔を埋められ、獣のように噛みつかれる。

鋭い痛みが走り、鉄の味が口の中に広がる。

「痛い、久我山さん、痛い……!」

「痛いか? なら刻め。君は私のものだ。地獄の底まで連れ戻す」

恐怖で足が竦む。けれど、その暴力的なまでの独占欲に、身体の芯がどうしようもなく熱くなった。

逃げられない。逃がしてくれない。

その絶望的な事実に安堵し、泥水の中で彼にしがみつきながら、崩れ落ちるように果てた。

第4章: 制裁

その夜、私は久我山の膝の上に座らされていた。

巨大なモニターには、とあるパーティー会場のライブ映像。私の元夫、巧が主催する祝賀会だ。

「よく見ていろ。ゴミ掃除の時間だ」

久我山が私の耳元で囁きながら、ドレスのファスナーをゆっくりと下ろしていく。

ジジジ、という音が、破滅へのカウントダウンのように響く。

画面の中、巧がシャンパングラスを掲げた瞬間、会場のスクリーンが切り替わった。

映し出されたのは、巧の会社の裏帳簿。里奈が裏アカウントで投稿していた、顧客への罵詈雑言。そして、親族ぐるみの脱税の証拠。

凍りつく会場。踏み込む警察。

巧がマイクにしがみつき、見苦しく叫ぶ姿が大写しになる。

『ちがう! これは罠だ! 美桜、美桜どこだ! お前の仕業かぁぁぁ!!』

「あ……あぁ……」

かつて私を見下していた男が、今は虫けらのように這いつくばっている。

その光景を見ても、私の心は奇妙なほど凪いでいた。同情も、憐憫もない。ただ、冷たい事実があるだけ。

「いい気味だとは思わないか?」

久我山の手が、露わになった私の双丘を鷲掴みにする。

「……はい。とても、綺麗です」

「そうか。なら、ご褒美だ」

引き裂かれる下着。

ビリッ、という乾いた音と共に、冷たい空気が秘所を撫でる。

「見ろ、巧が泣き叫んでいる。許しを乞うているぞ」

モニターを見据えたまま、私をデスクの上に押し倒す彼。

「あッ、んっ、や、久我山さん……見て、見てる……」

「構わない。奴らの破滅をBGMに、君は啼けばいい」

濡れそぼった蜜壺に侵入する、彼の手指。

容赦のない、抉るような抽挿。

「ひグッ、あっ、ああっ! 深い、深いぃっ!」

弓なりに反る背中。縮こまる足の指。

巧の絶叫と、私の喘ぎ声が重なり合い、不協和音となって部屋を満たす。

理性など、とうに砕け散っていた。

目の前の男が与える暴力的な快楽だけが、今の私を繋ぎ止める唯一の現実。

「イく、イっちゃう、こわれるぅぅぅ!!」

視界が白く弾け、私は彼の腕の中で、何度も何度も痙攣を繰り返した。

第5章: 再生

全てが終わった朝。

カーテンの隙間から差し込む朝日が、散乱した衣服と、傷だらけの私たちを照らしていた。

まだ眠っている久我山。その寝顔は、憑き物が落ちたように穏やかだ。

契約は終わった。復讐は果たされた。

静かにベッドから抜け出そうと、身を起こす。

「……どこへ行く」

掴まれる手首。

振り返ると、彼が起きていた。いつもの眼鏡がない素顔は、ひどく幼く見える。

「契約終了の、ご挨拶を……」

「馬鹿を言うな」

引き寄せられ、塞がれる唇。

それは昨夜までの支配的な口づけではなく、まるで壊れ物を慈しむような、懇願に近いキス。

「壊れた君を直す過程で、救われていたのは私の方だったんだ」

完璧主義の鎧の下で、彼もまた、孤独に蝕まれていたのだ。

「君がいなければ、私はただの機能的な機械に戻ってしまう。……行かないでくれ」

その言葉は、どんな命令よりも強く私を縛り付けた。

私の欠けた心は、彼の歪んだ愛着と噛み合い、パチリと音を立てて嵌まった。

「……はい。私は、あなたのものです。永遠に」

再び重ねる肌。

今度はゆっくりと、互いの傷跡を確かめ合うように。

私の身体の奥深くに、彼の熱い楔が満ちていく。

「あ……っ、はぁ……蓮、さん……」

名前を呼ぶと、彼が嬉しそうに目を細め、最奥に白き熱を注ぎ込んだ。

それはまるで、ひび割れた器を金で継ぐ「金継ぎ」のよう。

私たちは傷だらけで、歪で、社会的には不適合かもしれない。

けれど、この共依存という名の幸福な檻の中では、私たちは誰よりも完全だった。

硝子の靴は砕け散った。

けれど、その破片は今、黄金の光を放ちながら、私たちの足元を照らしている。