【第一章 泥中に咲く、君という毒華】

丑三つ時。屋敷の廊下を、季節外れの木枯らしが走り抜ける。

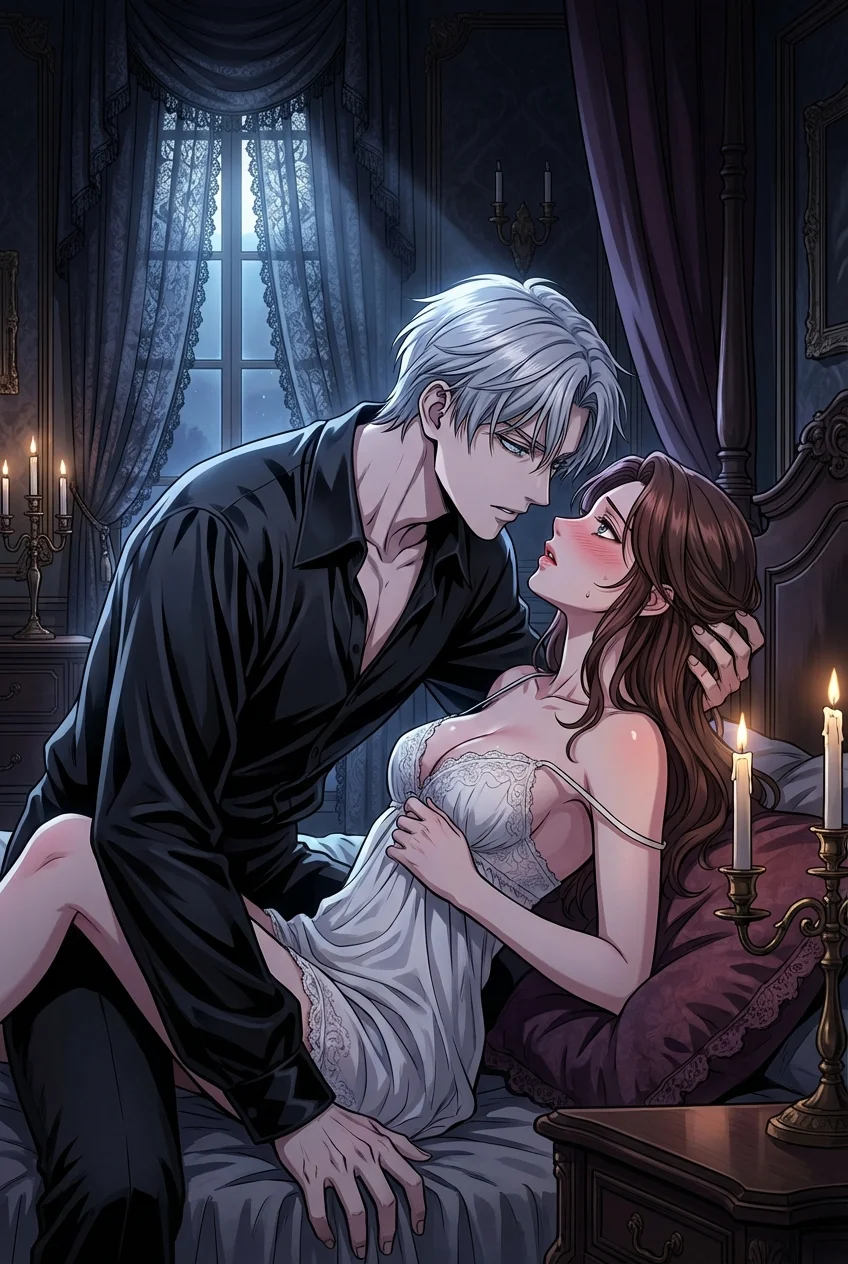

直隆の寝所は針の筵だった。豪奢な絹も、名匠の枕も、今の彼には拷問器具に過ぎない。背骨の髄を錆びついた鉄の百足が這い回る。一族の長たる証、その呪いが夜ごと主の肉を食い荒らすのだ。

「……遅い」

喉から絞り出した声は、砂利を噛んだように荒れていた。

音もなく障子が開く。闇に浮かぶ白い輪郭――サヨだ。足音ひとつ立てず、彼女は枕元へ滑り込む。

「水をお持ちしました」

「要らんわ、ボケ」

硝子の杯を払いのける。畳に広がる黒い染み。

脂汗に濡れた前髪をかき上げ、直隆は狂気と苦悶の瞳でサヨを射抜いた。

「さっさと手を寄越せ。ドブカスが」

罵倒は呼吸のように自然で、縋るように脆い。

サヨは表情を変えない。能面の静けさで、白磁の手を直隆の胸元へ。

指先が火照った皮膚に触れた瞬間――ジュッ、と幻聴が聞こえるほどの温度差。

「……ッ、は」

喉が痙攣し、熱い息が漏れる。

死人のように低いサヨの体温が、荒れ狂う呪力の奔流を堰き止めていく。鎖骨をなぞり、脈打つ頸動脈へ滑る指。直隆はその手首を掴み、強く自身の肌へ押し付けた。爪が肉に食い込む痛みさえ、今は甘美な鎮痛剤だ。

「人の心とかないんか、お前は」

喘ぐような吐き捨てに、サヨは答えない。

ただ、その瞳の奥には、ランプの底で揺れる残り火のような光が沈んでいた。

直隆は知らぬふりをする。この冷たい指だけが、彼を地獄の淵から繋ぎ止める唯一の鎖であることを。

【第二章 硝煙とフェロモン】

コンクリートが崩れ、粉塵が舞う。

閉鎖された廃ビルの地下。選別遊戯の檻は、腐った鉄の臭いで満ちていた。

直隆の右腕から鮮血が滴る。敵の放った呪詛の刃。サヨが一瞬足を滑らせなければ、避けるまでもない軌道だった。

「……直隆様、お怪我を」

「黙れ」

壁に背を預け、舌打ちする。サヨは懐から包帯を取り出し、躊躇いなく彼の上着を裂いた。肉が裂け、骨が見え隠れする惨状に、サヨの手が一瞬止まる。

震えているのではない。彼女は、傷口から立ち上る血の香りを、肺の奥まで吸い込んでいるのだ。

「何を見てる。さっさと巻け」

「……はい」

狭い空間、二人きり。

治療のために身を寄せれば、互いの匂いが鼻腔を犯す。直隆の鉄錆びた血と高価な香木。サヨから漂う、雨上がりのアスファルトのような冷たい匂い。

サヨの指が傷の周りを這う。消毒液の刺激臭以上に、彼女の存在そのものが濃厚な麻薬となって直隆の理性を侵食する。

「俺の所有物に傷がついただけや」

自分に言い聞かせる独り言。

サヨが顔を上げる。至近距離。長い睫毛の影が頬に落ち、唇はあと数センチで直隆の喉仏に触れる。

包帯を巻き終えた彼女は、指先についた直隆の血を、無意識に親指の腹で拭った。

その仕草の背徳に、直隆は息を呑む。

殺意と独占欲。相反する二つの熱が、薄暗い地下室で火花を散らした。

【第三章 首筋の冷たい刃】

「動かないで」

その声には、未知の「熱」が宿っていた。

視界が反転する。見下ろす位置にいたはずのサヨが、今は直隆を瓦礫の山に押し倒し、馬乗りになっている。

喉元に突きつけられた、黒曜石の短刀。

サヨの瞳から静寂が剥がれ落ち、そこには獲物を前にした獣の飢餓感だけがあった。

「私は、あなたを喰らうために作られた」

「……ほう」

直隆は眉一つ動かさず、凶悪な笑みを浮かべる。

呪力は枯渇、右腕は不能。首を刎ねるなど造作もない状況で、彼は挑発するように顎を上げた。

「ずっと、この瞬間を待っていたの」

サヨの手が震える。切っ先が皮膚を破り、一筋の朱が流れる。

その血を見て、サヨの瞳孔が開く。

「なら、やれや」

自ら刃を頸動脈へ押し当てる。

「お前みたいな人形が、主人を噛み殺せるもんならな」

彼は見抜いていた。その震えは武者震いではない。

彼女の細胞が、殺害を拒絶しているのだ。

直隆の呪力を喰らう器として作られた彼女は、中身たる直隆という猛毒がなければ、存在意義を失い干からびる。

「どうした。手が止まっとるぞ」

直隆の声は、甘い毒のように鼓膜を打つ。

「俺なしじゃ、息もできん身体なんやろ? サヨ」

【第四章 魂の融解】

轟音が鼓膜を破る。

追手の術式が直撃し、天井が崩落する。

サヨが反応するより早く、直隆が動いた。常に背後に控えさせていた道具(サヨ)を胸に抱き込み、落下する瓦礫の盾となる。

「が、はッ……!」

直隆の口から大量の血が噴き出す。背中が焼け付く。

泥と埃にまみれた床に倒れ伏す、かつての傲慢な貴公子。完璧だった男が、今は泥濘の中で喘いでいる。

「な、んで……」

「うる、さい……」

瞳から光が消えかけている。

サヨの理性が決壊した。悲鳴すら上げられず、喉の奥で獣のような音を漏らす。

血だらけの手で直隆の顔を包む。冷たかった掌が、今は恐怖で燃えるように熱い。

「行くな……俺を置いてくな、クソボケが」

漏れたのは命令ではなく、魂からの懇願。

その言葉が、サヨの中にある「枷」を焼き切った。

禁忌。魂の同調(シンクロ)。

サヨは直隆の唇に、自身のそれを重ねた。

口づけではない。酸素の交換ですらない。

それは、互いの霊魂を食い破り、無理やり一つに繋げる冒涜的な儀式。

視界が白く弾け、脳髄が沸騰する。

直隆の呪いという業火が、サヨの冷え切った器へ流れ込み、サヨの空虚な闇が直隆の孤独を飲み込む。

皮膚の境界線が溶ける。血管の中を相手の血液が駆け巡る錯覚。

指先、爪、髪の毛の一本一本までが神経となり、相手の存在を貪り食う。

「あ、ぐ、ああああ……ッ!」

声にならない咆哮。快楽の閾値を超えた激痛と、存在が満たされる法悦。

性行為などという生温かいものではない。

これは魂の交尾だ。

互いの欠落を互いの毒で埋め合わせる、永遠の契約。

泥の中で、二つの影は一つの塊となり、世界から切り離された空間で激しく明滅した。

【第五章 共犯の誓い】

雨が上がった。

廃墟の空に、鉛色の雲が垂れ込めている。

瓦礫の山に腰を下ろした直隆は、一本の煙草に火をつけた。

手はもう震えていない。だが、その右目には醜い火傷の痕が残り、地位も名誉もすべて灰になった。

隣にはサヨがいる。ボロ布のような姿で泥に汚れているが、その頬には血色が宿り、瞳には確かな意志が灯っていた。

直隆は紫煙を吐き出し、隣を見る。

もう、「ドブカス」とは呼ばない。

乱暴に、しかし壊れ物を扱う手つきでサヨの頬を撫で、親指で唇の端をなぞる。

「……一生、俺の呪いになれ」

それはプロポーズよりも重く、呪詛よりも甘い、共犯の誓い。

サヨは直隆の手首を掴み、その掌に頬を擦り寄せる。猫が主人に甘えるように、あるいは蔦が大木に絡みつくように。

「はい。骨の髄まで、お慕いしております」

微かな微笑み。

泥中に咲いた毒華は、腐臭漂う世界で二人だけの鮮やかな色を放つ。

もう清浄な光の中へは戻れない。

けれど、この泥沼の底こそが、二人にとっての楽園だった。

直隆は短くなった煙草を水溜りに投げ捨て、サヨの肩を抱き寄せる。

二人の影が、廃墟の闇に溶けていった。