第一章 歪んだ黄金比

三万人の咆哮が、防音ガラスの向こうでくぐもった振動へと変わる。

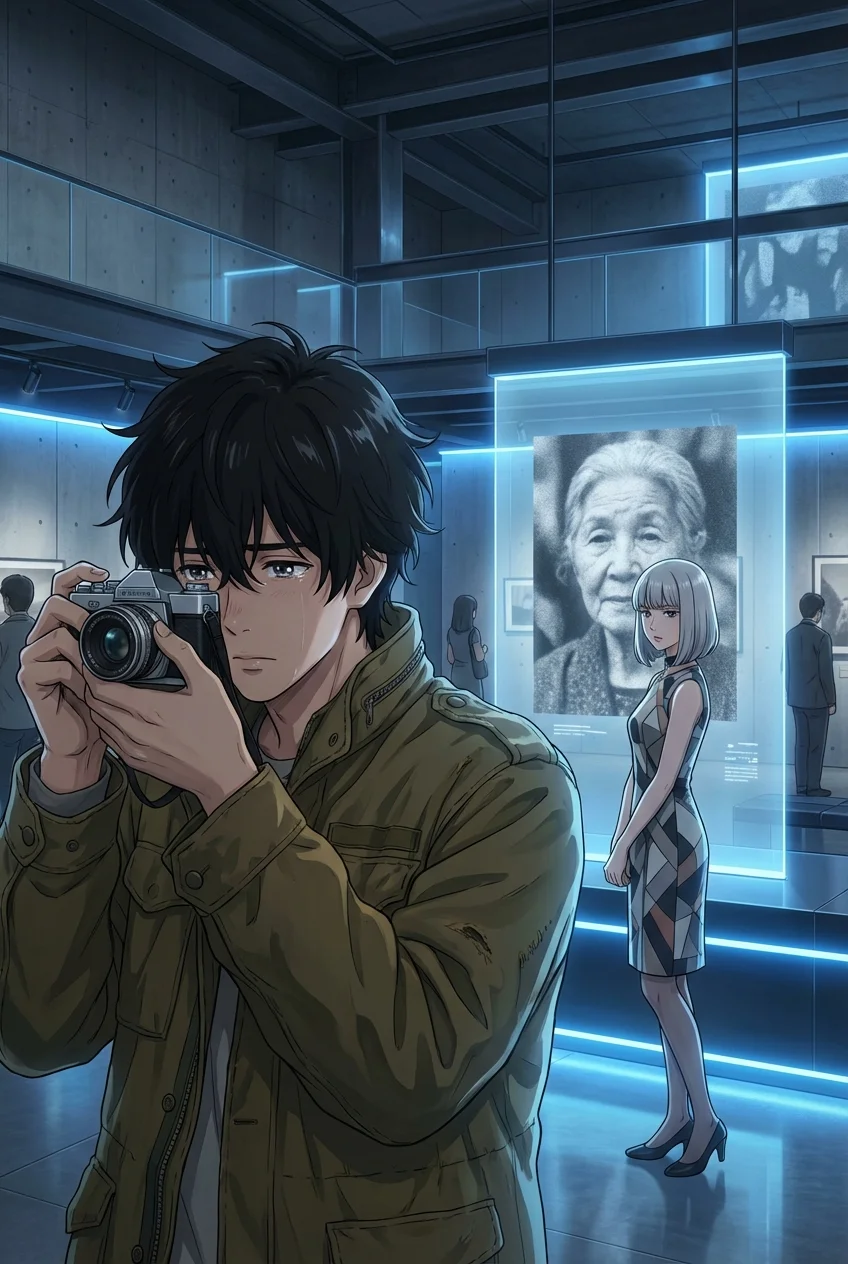

カイは指先の湿りをデニムに吸わせた。角膜に焼き付いているのは、モニターの青白い光だけだ。網膜に映る0と1の奔流。その向こう側でコントローラーを握る生身の人間が垂れ流す、あさましい「ノイズ」。

人間の行動など、所詮はバグだらけのプログラムに過ぎない。

呼吸の乱れ、瞬きの頻度、追い詰められた際の手癖。それらを数値化し、七割五分まで読み切れば、残りの二割五分など誤差の範囲で切り捨てられる。

「チェックメイト」

カイの操るアバターが必殺の一撃を叩き込む。画面に『WIN』の文字が踊るのと同時、対戦相手が椅子を蹴り倒す様が視界の端を掠めた。

炭酸水を一口含む。喉の奥で弾ける泡の刺激だけが、唯一の現実だ。

楽屋へ続く廊下には、コンクリートの冷気が澱んでいた。

蛍光灯が明滅する角の先、一人の少女が佇んでいる。

ミナト。

噂のAIプレイヤー『ゼニス』のハンドラー。

彼女は視線を上げない。古びた携帯ゲーム機を両手で包み込んでいる。死んだ小鳥を埋葬する直前の祈りのように。

「君が次の相手か」

ミナトがゆっくりと顔を上げた。

そこには、何もなかった。

恐怖も、敵意も、あるいは賞賛への渇望も。瞳の奥は塗りつぶされた黒一色。カイが得意とする「人読み」のアンテナが、不気味なほどの沈黙を拾う。シグナルはゼロ。

完全な凪。あるいは、深海。

「……7.5」

ミナトの唇が微かに動く。ガラス片が擦れ合うような、硬質な響き。

「あなたの計算式。でも、ゼロをいくら掛けても、答えはゼロよ」

彼女は踵を返し、闇の中へと溶けていった。

カイの背筋を、冷たい蟲が這い上がる。これまで数多のプレイヤーを解剖してきたメスが、初めて刃こぼれを起こした瞬間だった。

第二章 通じない定石

カーテンを閉め切ったスイートルーム。三つのモニターが、カイの青ざめた顔を照らし出している。

映し出されているのは、『ゼニス』の過去のリプレイだ。

冷え切ったコーヒーを胃の腑に落とす。

「あり得ない」

マウスを握る手に力がこもる。プラスチックの軋みだけが、静寂を破る。

定石(セオリー)がない。

リスクとリターンの天秤が壊れている。

人間ならば躊躇するはずの「死地」へ、瞬き一つの遅れもなく飛び込んでくる。

これは、三割五分の「技術」だけで構成されたプレイではない。こちらの「読み」をあざ笑うかのような、完全なる無秩序。

爪を噛む。滲む鉄の味が、焦燥を加速させる。

勝たなければならない。「人読み」こそが絶対であり、人間は攻略可能なデータベースであると証明し続けなければ、カイ自身の存在意義が崩壊する。

ブラウザのタブを切り替えた。『ミナト』という個人の情報を洗う。検索窓に打ち込まれる文字が、残酷な解剖の開始を告げる。

家族構成、過去の居住地、通院履歴。

ある一つの死亡記事にたどり着いた時、カイの口元が三日月のように歪んだ。

「なるほど。そういうことか」

彼女の兄。かつてカイが引退に追い込んだプロゲーマー。

精神を病み、自ら命を絶った男。

カイは新しいフォルダを作成し、そこに『トラウマ・パッチ』と名付けた。

ゲーム内の戦術ではない。対戦相手の精神的傷口を抉り、膿を出させるための、極めて個人的で、卑劣なセットプレイ。

モニターの光が、カイの顔に深い陰影を落とす。

その表情は、もはや勝負師のものではなく、解剖台の上の死体を前にしたマッドサイエンティストのそれだった。

第三章 鏡の中の怪物

決勝の舞台。

無数のスポットライトが、二つのブースを孤島のように切り取っている。

ヘッドセットから流れるホワイトノイズ。

カイは対面のミナトを一瞥した。彼女は相変わらず、人形のように動かない。

「始めようか、精神(こころ)の解剖を」

試合開始の合図と共に、指が走る。

キャラクターが前進する。牽制技を振る。

ミナトの反応速度は異常だった。だが、カイには『準備』がある。

第三ラウンド。

カイは、わざと隙を晒した。相手が攻め込んでくるその瞬間、特定の動作を入力する。

かつて、ミナトの兄が最も得意とし、そしてカイによって完膚なきまでに潰された「あの一撃」に対する、屈辱的なカウンター。

画面上のキャラクターが無惨に吹き飛ぶ。観客席から悲鳴に近い歓声が上がる。

さあ、どうだ。お前の兄が絶望した光景だ。感情を見せろ。動揺しろ。ノイズを吐き出せ。

カイはミナトのブースを見た。

彼女は、瞬きすらしていなかった。

その時だ。

ミナトのキャラクターが、奇妙な動きを見せた。

起き上がりに、最速の暴れ技ではなく、一瞬の「屈伸」を挟んだ。

挑発ではない。リズムを取るための、無意識の癖。

心臓が、早鐘を打った。

さらに、距離調整のための小刻みなステップ。攻撃をガードした後の、ほんの数フレームの硬直。

既視感ではない。これは記憶の再生だ。

脳裏に、ある男の顔がフラッシュバックする。

汗ばんだ笑顔で、「次こそは勝つよ」と言って手を差し出してきた、かつての親友。

カイが「攻略対象」として徹底的に解体し、心を壊した男。

レン。

ミナトが操作しているのはAIではない。レンの全盛期の思考、癖、恐怖すらも記録した『思考ログ』。彼女は兄の幽霊を纏い、兄の動きを完全になぞることで、カイに刃を突きつけている。

「……馬鹿な」

カイが読んでいるのは、目の前の少女ではない。

過去に自分が殺した、親友の亡霊だ。

第四章 計算不能

指が止まる。

画面の中で、レンの分身が踊っている。

かつてカイが愛し、そして踏みにじった、あの奔放で優しいプレイスタイルそのままで。

「う、あ……」

喉から空気が漏れる。酸素が脳に行き渡らない。視界の端から黒い霧が侵食してくる。

『人読み』という武器が、切っ先を逆に向けてカイの喉元に突き刺さる。

相手の思考を読めば読むほど、流れ込んでくるのはレンの苦しみだ。カイによって否定され、無価値だと断じられた時の絶望が、データの奔流となって逆流してくる。

七割五分の心理予測。

三割五分の技術介入。

合計十一割。

110%。

「ぐ、ぅ……!」

胸を掻きむしる。器から水が溢れるように、処理しきれない感情が計算式を破壊していく。オーバーフロー。

画面上の自分のキャラクターが、棒立ちになる。レンの猛攻を受ける。

ヒットエフェクトの光が明滅するたびに、カイの体もビクンと跳ねた。

これはゲームではない。罪の精算だ。

彼は気づいてしまった。自分が見ていたのは「人間のバグ」ではない。

自分自身が、人間であることを拒絶するために築き上げた、脆いガラスの壁だったのだと。

コントローラーが手から滑り落ちそうになる。

汗ではない。涙が、手の甲に落ちていた。

第五章 11割目の愛

敗北までのカウントダウン。

カイの体力ゲージは、あと一撃で尽きる。

霞む視界の中で、カイはモニターを見つめた。

向こう側にいるレンが、楽しそうにステップを踏んでいるように見えた。

『まだ遊ぼうぜ、カイ』

幻聴が聞こえた気がした。

カイは深く息を吸い込む。肺いっぱいに、冷たいスタジオの空気を満たす。

勝つための「読み」を捨てる。相手をコントロールするための「計算」を破棄する。

ただ、目の前の親友に応えるためだけに、指を動かす。

カイのキャラクターが、今までに見せたことのない動きで跳躍した。

理論値ではない。美しさだけを追求した、アドリブの軌道。

ミナト――いや、レンの動きが、それに呼応する。

二つの光が画面の中で交錯し、火花を散らす。それは殺し合いではなく、高度な対話だった。言葉の代わりに技を交わし、魂の形状を確かめ合う、たった数秒間の舞踏。

画面がホワイトアウトする。

『K.O.』

勝者は、ミナト。

静寂が戻ったブースの中で、カイはヘッドセットを外した。

耳に残るのは、電子音の残響と、自分の鼓動だけ。

モニターのチャット欄に、システムログが表示される。

ミナトが退出した痕跡。

その直前、意味のない文字列が打ち込まれていた。

『gg』

Good Game.

かつて、レンが必ず口にしていた言葉。

カイは椅子の背もたれに深く体を預け、天井のライトを見上げた。

眩しさに目を細める。頬を伝う熱い雫を、拭おうともしなかった。

「……ああ、完敗だ」

その声は震えていたが、憑き物が落ちたように穏やかだった。

数日後。

カイの姿は、トーナメント会場にはなかった。

彼は路地裏の小さなゲームセンターにいた。

一人の少年が、格闘ゲームの筐体の前で悔しそうに台を叩いている。

カイは小銭を取り出し、少年の隣に座った。

「勝ち方を知りたいか?」

少年が睨みつけてくる。

「うるせえな。どうせ理論だろ?」

カイは苦笑し、100円玉を投入口に入れた。

「いや」

画面が光り、新しいラウンドが始まる。

カイの横顔には、かつての冷徹な「7.5」の仮面はもう、どこにもなかった。

「君が今、何を感じているのか。……それを僕にも、教えてくれないか」