第一章 止まった時計と雨の訪問者

「帰ってくれ。ここは英雄の記念館じゃない。ただの古びた時計塔だ」

重厚なオーク材の扉を閉ざそうとする私の腕を、細く、泥だらけの手が強引にこじ開けた。

「お願いです、エルフの賢者様! お祖父様の話を聞いて!」

雨音に混じる少女の悲鳴のような叫び。私はため息をつき、その無礼な訪問者を見下ろした。

人間とは、なんと騒がしく、脆い生き物なのか。

私の名はヴィクトル。かつて魔王を討ち果たした「英雄パーティ」の魔導士であり、この世界の理(ことわり)を知るハイエルフだ。

……いや、世間ではそう語られている。

目の前の少女は、ずぶ濡れの金髪を顔に張り付かせ、必死の形相で私を睨みつけていた。その瞳の色。

ハシバミ色。

記憶の底にある、あの男と同じ色だ。

「……名前は?」

「アリア。勇者レオンの孫です」

レオン。

その名前を聞いた瞬間、私の胸の奥で、百年前に止めたはずの古傷が疼いた。

「レオンは五十数年前に死んだ。老衰だ。人間にしては長生きだったが、私にとっては瞬きのような時間だったよ」

私は冷淡に告げ、再び扉に力を込める。

「知っています! でも、お祖父様は遺言を残しました。『ヴィクトルの時計塔に行け。そこに僕の本当の遺産がある』って!」

遺産。

その言葉に、私は思わず口元を歪めた。

「遺産だと? あいつが残したものなど、この塔には何もない。あるのはガラクタと、埃を被った自慢話だけだ」

「嘘よ! お祖父様は言ったわ。世界を救うための『最後の奇跡』を、ヴィクトルに預けたって」

私は少女の腕を掴み、乱暴に塔の中へと引きずり込んだ。寒風と雨を遮断し、暖炉の前に放り出す。

「温まれ。そして出ていけ。……『奇跡』など、この世には存在しない」

私はマントを翻し、螺旋階段を上り始めた。

あいつは最期まで、たちの悪い嘘つきだった。

第二章 英雄の空白

塔の最上階。そこは私の書斎であり、牢獄でもある。

壁一面の本棚には、歴史書や魔導書が並んでいるが、どれも背表紙の色は褪せている。私は窓辺に立ち、眼下に広がる森を見下ろした。

かつて、私とレオン、そして聖女エレナの三人は、この世界を旅した。

『ヴィクトル、お前は長生きだろ? なら、僕たちの冒険を覚えていてくれよ。僕たちが忘れてしまっても、お前が覚えていれば、それは永遠になる』

焚き火のそばで、レオンはよくそう笑っていた。

だが、真実は違う。

私は机の引き出しを開け、一冊の日記を取り出した。

表紙には『英雄譚』と記されているが、中身は白紙だ。

私が書かなかったのではない。書けなかったのだ。

「……賢者様」

背後から声がした。アリアが階段を上ってきたのだ。

「勝手に入るなと言ったはずだ」

「これを見てください」

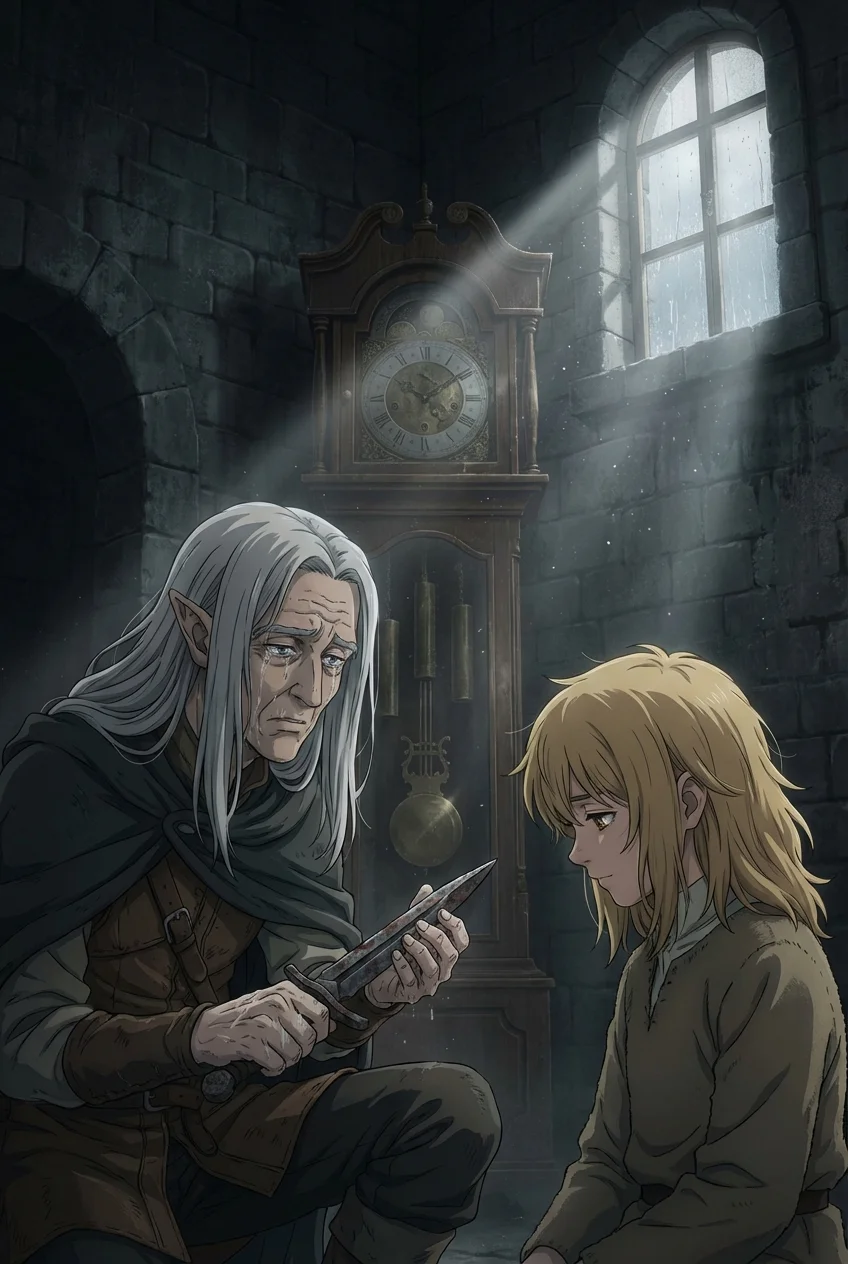

彼女が差し出したのは、錆びついた短剣だった。装飾も魔力も感じられない、ただの鉄屑。

「これが、お祖父様の形見です」

「それがどうした。ただのガラクタだ」

「ガラクタじゃありません! お祖父様は、これを一番大切にしていました。魔王にトドメを刺した聖剣よりも、王から賜った勲章よりも……これを握りしめて、最期にこう言ったんです。『ヴィクトルに返してくれ』って」

私は息を呑んだ。

その短剣。

見覚えがあるどころではない。

それは百年前、旅の始まりに私がレオンに貸したものだ。

当時、まだ駆け出しだった私は、安物の護身用ナイフを彼に渡し、「魔王を倒すまで貸してやる」と尊大に言い放った。

その後、彼が伝説の聖剣を手に入れた時、このナイフは捨てられたと思っていた。

「……なぜ、あいつがまだ持っている」

震える手で、私は錆びたナイフを受け取った。

柄の部分が、ひどく磨耗している。

何度も、何度も握りしめられた跡だ。

「お祖父様は、晩年ボケてしまって、私のことも分からなくなりました。でも、そのナイフのことだけは覚えていた。『これをヴィクトルに返せば、時計は動き出す』って」

時計。

私は部屋の隅に置かれた、巨大な振り子時計を見やった。

文字盤は割れ、針は「12時」を指したまま止まっている。

魔王を倒したあの日から、一度も動いていない。

いや、動かしていないのだ。

「あいつは……何も分かっていなかったくせに」

私はナイフを握りしめ、苦渋の声を漏らした。

「あいつは英雄なんかじゃなかった。ただの臆病者だったんだ」

アリアが目を見開く。

「どういう意味ですか?」

「魔王の城に突入した時、レオンは震えていた。聖剣を落とし、逃げ出そうとした。……トドメを刺したのは、私だ。私が禁忌の魔法を使って、魔王ごと城を吹き飛ばしたんだ」

私はアリアを睨みつけた。

「だが、世間は『人間の勇者』を求めた。だから私は口をつぐみ、あいつを英雄に仕立て上げた。あいつはその栄光に甘んじ、生涯、嘘をつき続けたんだ! それがお前の祖父の正体だ!」

沈黙が部屋を支配した。

アリアは唇を噛み締め、俯いている。

失望しただろう。

軽蔑しただろう。

それでいい。これでようやく、私も過去から解放される。

「……違います」

アリアの声は、予想に反して静かだった。

第三章 錆びついた真実

「違います、賢者様」

アリアは顔を上げ、私の目を見据えた。

「お祖父様の日記には、続きがあったんです」

彼女は懐から、もう一冊の薄汚れた手帳を取り出した。

「読んでください。最後のページを」

突きつけられた手帳。私は躊躇いながらも、それを受け取り、開いた。

そこには、震える文字でこう記されていた。

『ヴィクトルは優しい。優しすぎるエルフだ。

あいつは、僕が逃げ出したと思っている。

だが、違う。

あの日、魔王は最期の呪いを放った。

「最も魔力の高い者の、命と記憶を喰らう呪い」を。

ヴィクトルがトドメを刺せば、彼が消滅することを知っていた。

だから僕は、演技をした。

臆病風に吹かれたふりをして、聖剣を落とした。

ヴィクトルが怒りで我を忘れ、理性を失って全力の魔法を放つように。

理性を失えば、呪いの標的は「魔力源」ではなく「殺意」へと分散される。

僕は、彼に嫌われることで、彼の命を守った』

文字が滲んで読めない。

いや、私の視界が歪んでいるのか。

『ヴィクトルは長命種だ。僕がいなくなっても、何百年も生きる。

もし、僕を助けるために自分が犠牲になったと知れば、彼は永遠に自分を責め続けるだろう。

だから、僕は「情けない勇者」でいい。

彼が僕を軽蔑し、見下すことで、彼自身の心が守られるなら。

あの安物のナイフは、僕の誓いだ。

いつか、彼がこの真実を知っても、笑って許してくれる日が来るまで、このナイフだけは手放さない』

ページの上に、水滴が落ちた。

私の目から溢れる、熱い滴だった。

「……馬鹿な男だ」

声が震える。

「人間とは、これほどまでに愚かで……愛おしいのか」

百年もの間、私は彼を軽蔑することで、自分を保っていた。

だが、彼はその軽蔑さえも計算し、私の孤独な生を守り抜いたのだ。

その短い一生のすべてを懸けて。

手の中にある錆びたナイフが、微かに熱を帯びた気がした。

魔力などない。

あるのは、ただの想いだ。

私は立ち上がり、止まっていた大時計の前に歩み寄った。

ガラス戸を開け、文字盤の裏にある小さな鍵穴を見つける。

そこに、レオンのナイフを突き刺した。

サイズは合わないはずだ。これは鍵ではない。

だが。

カチリ。

小気味良い音が響いた。

ボーン、ボーン……。

百年ぶりに、重厚な鐘の音が塔に鳴り響いた。

それは弔いの鐘であり、始まりの合図でもあった。

最終章 そして、物語は続く

雨は上がり、雲間から朝日が差し込んでいた。

「……賢者様、時計が」

「ああ。私の時間が、ようやく動き出したようだ」

私は涙を拭い、アリアに向き直った。

「礼を言う、アリア。君のおかげで、私は友の本当の顔を知ることができた」

「お祖父様、喜んでいると思います」

「さて、一つ訂正しよう。遺産はある」

私は白紙の『英雄譚』を手に取った。

「この本だ。ここにはまだ何も書かれていない。だが、これからは違う」

私はペンを取り、最初のページにサラサラと書き込んだ。

『我が友、世界で最も勇敢で、最も嘘つきな勇者レオンに捧ぐ』

「アリア、君には聞いてもらわねばならない。教科書には載っていない、本当の冒険の話を。これから長い時間をかけて、私が語り継ぐ真実を」

アリアは花が咲くように笑った。

「はい! 時間はたっぷりありますから!」

「いや、人間の寿命は短い。急いで話さないとな」

私は窓を開け放った。

森を吹き抜ける風は、百年前と同じ匂いがした。

「さあ、始めようか。これは、冒険の終わりの、その先の話だ」

私の長い長い人生において、今日という日は、きっと忘れられない一日になるだろう。

そう、レオン。

君が守ってくれたこの命で、私は君を記憶し続ける。

それが、私にできる「最後の奇跡」だ。