第一章 契約の代償

「サインを。これで君の家の借金はすべて帳消しになる」

重厚なマホガニーのデスク。その向こうで、男が氷のような冷たさで告げた。

九条レン。

巨大コングロマリットを統べる若き支配者。

彫刻のように整った顔立ちだが、その瞳には一片の感情も宿っていない。

私は震える指先でペンを握りしめた。

「……本当に、これだけでいいんですか」

「ああ。君は私の妻という『肩書き』になればいい。それ以外は何も求めない」

嘘だ。

彼の視線が、私の肌を舐めるように這っているのを感じる。

実家の香水店を守るため。

父の残した借金を返済するため。

私、早坂エマには他に選択肢など残されていなかった。

紙の上をペン先が走り、インクが滲む。

最後の画を書き終えた瞬間、私の自由は失われた。

「……書きました」

顔を上げた瞬間、世界が反転した。

「――よくやった」

デスクを回り込んできたレンが、私の手首を掴み上げる。

痛いほどの強さ。

逃げようとする本能をねじ伏せるような、絶対的な力。

「あ……っ!?」

そのままデスクの上に押し倒される。

書類がバサバサと床に散らばった。

「レ、レンさん!? 何も求めないって……!」

「ビジネスとしての契約は、な。だが、私の所有物になった以上、使い方は私が決める」

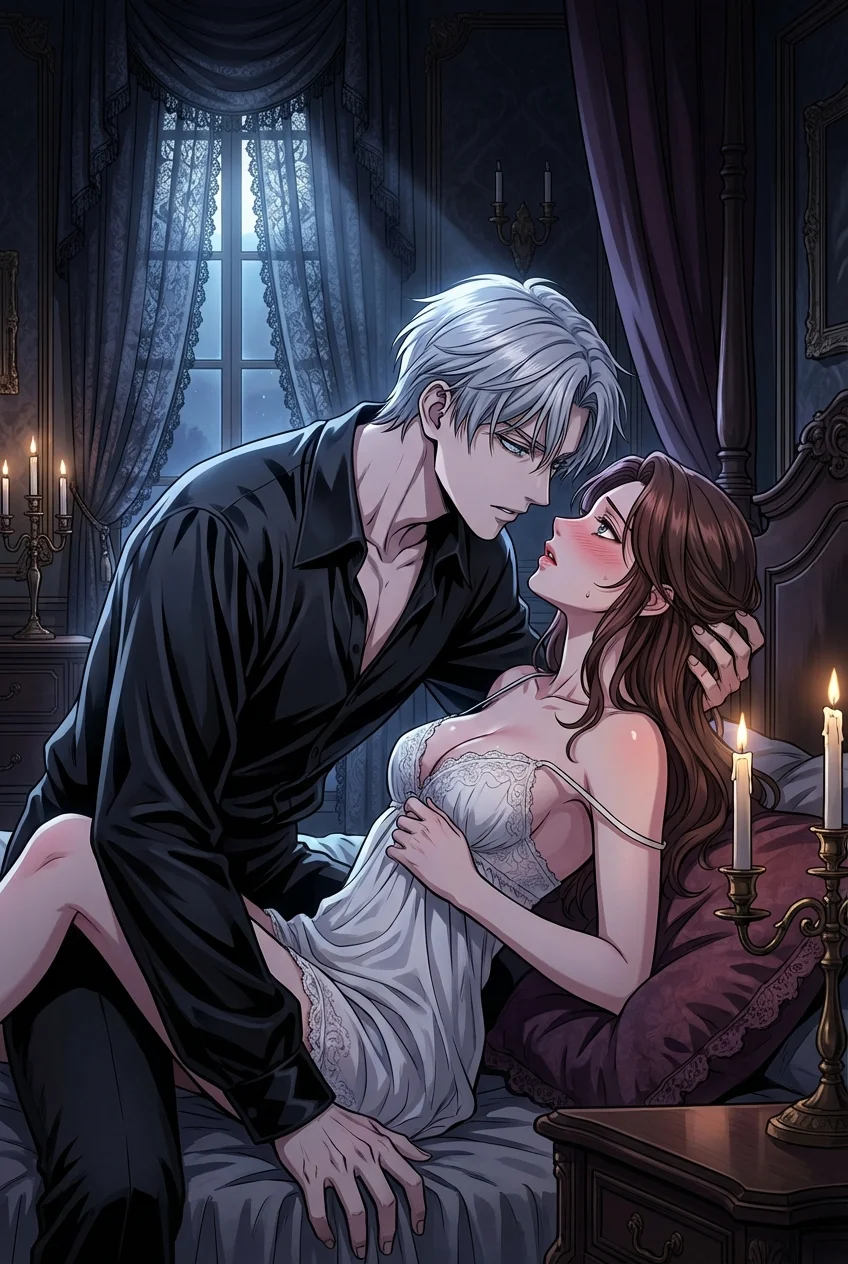

彼の顔が近づく。

整いすぎた美貌が、至近距離で私を見下ろしている。

「君はずっと気付いていなかっただろうが……私は君のその匂いが、狂うほど欲しかったんだ」

彼は私の首筋に顔を埋め、深く、長く息を吸い込んだ。

「ひぁ……っ」

熱い。

彼の吐息が、素肌に直接注ぎ込まれる。

背筋をゾクゾクとした悪寒と、熱い痺れが駆け抜けた。

「良い香りだ……。市販の香水など足元にも及ばない。怯えた雌の、甘い蜜の香り」

冷徹だと思っていた彼の瞳が、見たこともない暗い情欲で濁っている。

「さあ、始めようか、エマ。今夜から君は、私の愛玩人形だ」

第二章 支配の指先

連れてこられたのは、都心を見下ろす高層マンションの最上階。

広すぎるリビングには生活感がなく、まるで高級な鳥籠のようだ。

「シャワーは済ませたか?」

寝室に入ってきたレンは、既にバスローブ姿だった。

前がはだけ、鍛え上げられた胸筋が覗いている。

「……はい。あの、私はソファで……」

「許すわけがないだろう」

彼は私の腰を引き寄せ、キングサイズのベッドへと放り投げた。

スプリングが沈み込み、私はシーツの海に溺れる。

逃げる間もなく、重たい体が覆いかぶさってくる。

「無駄な抵抗はするな。君の身体の隅々まで、私が教え込んでやる」

彼の大きな手が、私のパジャマのボタンに掛かる。

一つ、また一つ。

白い肌が露わになるたび、部屋の冷気とは裏腹に、体が火照っていく。

「や、やめて……恥ずかしい……」

「隠すな。見せろ」

命令口調。

けれど、その手つきは驚くほど執拗で、いやらしい。

鎖骨をなぞる指先。

そこからゆっくりと下へ滑り落ち、胸のふくらみを包み込む。

「んっ……ぁ……!」

「声を出せ。我慢するな。君が乱れるほど、私の渇きが癒える」

彼は私の耳元で囁きながら、敏感な突起を指の腹で弄ぶ。

コリ、と弾かれるたびに、脳髄が白く弾けた。

「あっ、だめ、そこ……っ!」

「ダメじゃない。君のここも、私の帰りを待っていたんだろう?」

彼の手は容赦なく下腹部へと伸びていく。

太ももの内側、一番柔らかい場所を、這うように撫で回す。

じわり、と下着が湿り気を帯びていくのが自分でも分かった。

屈辱的なのに、身体は正直に反応してしまう。

「ふふ、濡れているじゃないか。口では嫌がっていても、体は正直だ」

彼は私の脚を強引に割り開き、その間に体を沈めた。

第三章 蜜の味

「見ろ、エマ。君がいかに淫らな女か」

レンの指が、秘められた花弁をかき分ける。

ぬぷ、という水音が静かな寝室に響いた。

「いやぁ……っ! 聞かないで……っ!」

「もっと聞かせてくれ。君が理性を手放して、獣になる音を」

彼の舌が、私の首筋から胸元、そして腹部へと這っていく。

まるで獲物を味わう捕食者のように。

そして、彼の手指が、私の中へと侵入した。

「ああっ! んんっ、あぁっ!」

異物感。

けれど、それはすぐに耐え難い快楽へと変わる。

彼の指は、私の中の弱点を正確に知っているかのように、執拗にそこを擦り上げた。

「ひぃ、あ、あ、すごい、おかしくなる……っ!」

「おかしくなれ。壊れてしまえ。そうすれば、君は私無しでは生きられなくなる」

ぐちゅ、ぐちゅ、と卑猥な音が加速する。

彼の巧みな指使いに、私の腰は勝手に浮き上がり、もっと奥をと求めてしまう。

「欲しいか? エマ」

「ほ、ほしい……レンさん、お願い……」

「何を、だ?」

「あなたを……全部、ください……っ」

プライドも羞恥心も、すべてが快楽の波に飲み込まれていく。

私の懇願を聞いたレンは、満足げに口元を歪めた。

「いい子だ」

彼自身の熱りたった楔が、私の入り口に宛がわれる。

「君の全てを寄越せ。魂ごと溶け合おう」

貫かれる瞬間、私は言葉にならない叫びを上げた。

痛みと、それを上回る圧倒的な充溢感。

「ああっ、ふあぁっ! おおき、い……っ!」

「きついな……。だが、最高だ。君の中は、まるで熱帯の泥沼のようだ」

彼は激しく腰を打ち付ける。

何度も、何度も。

最奥を小突かれるたびに、視界が明滅し、意識が飛びそうになる。

「レンさん、レンさんっ、愛して……っ!」

「ああ、愛しているとも。誰にも渡さない。君の匂いも、声も、この締め付けも、全て私のものだ」

ベッドがきしむ音。

肌と肌がぶつかり合う音。

荒い呼吸と、獣のような喘ぎ声。

私は彼にしがみつき、背中に爪を立てた。

もうどうなってもいい。

この甘美な地獄の中で、彼と共に堕ちていけるなら。

「いく……っ、一緒に……っ!」

「ああ……出し切ってくれ、エマ!」

絶頂の瞬間、世界が真っ白に染まった。

身体の奥底から熱い波が溢れ出し、同時に彼自身も私の中に全てを注ぎ込む。

ドクドクと脈打つ熱い奔流。

私の内壁は彼を搾り取ろうと収縮し、彼もまた、私を離そうとしなかった。

第四章 永遠の檻

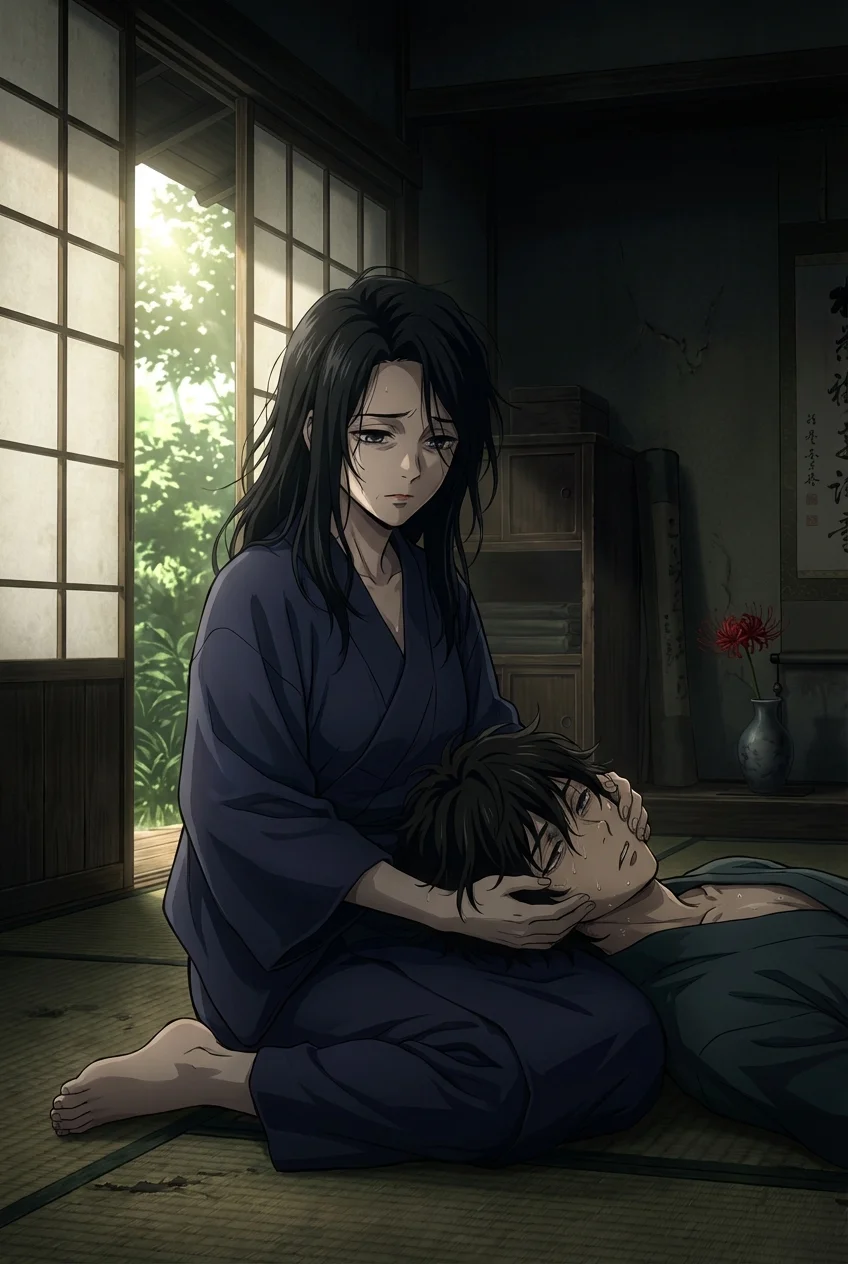

事後。

気だるい余韻の中で、私はレンの腕の中に閉じ込められていた。

「……逃がさないと言っただろう」

彼は私の髪にキスを落とす。

その瞳には、先ほどまでの冷徹さはなく、ただ底なしの執着だけが浮かんでいた。

「君が調香師としての才能を失ったのは、ストレスのせいだと言っていたな」

唐突な言葉に、私は目を見開く。

なぜ、それを。

「私が治してやる。君の嗅覚を刺激し、本能を呼び覚ます。こうやって、毎晩な」

彼は再び私の胸に手を這わせる。

「君の香りは、私だけの麻薬だ。そして私の愛もまた、君を縛る鎖になる」

不思議と、恐怖はなかった。

むしろ、満たされていた。

嗅覚を失い、世界から隔絶されていた私に、強烈な「匂い」を与えてくれたのは彼だ。

彼自身の男の匂い、情事の匂い、そして愛の匂い。

「……はい、レンさん。私はもう、どこへも行きません」

私は彼の首に腕を回し、自ら唇を重ねた。

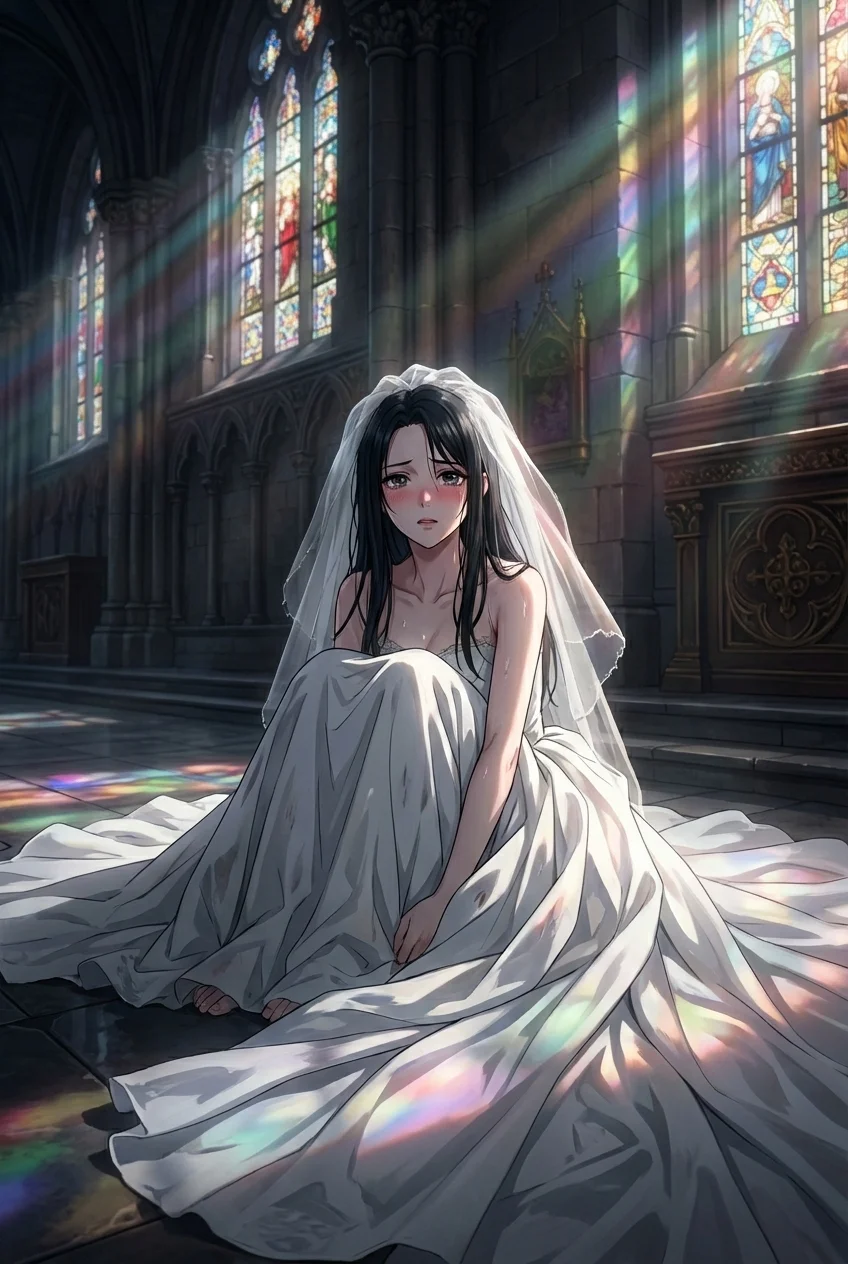

契約書なんて、ただの紙切れだった。

私たちは最初から、この狂気じみた愛の檻に囚われる運命だったのだ。

彼の腕がさらに強く私を抱きしめる。

骨が軋むほどの愛撫を受けながら、私は安らかな闇へと堕ちていった。