第1章: 廃棄された指先

路地裏を叩く冷徹な雨音。泥濘(ぬかるみ)に沈む靴底。

男の漆黒の髪は濡れそぼり、頬に黒い筋を描いて張り付いている。クロウは宛もなく歩いていた。薄汚れた灰色のローブは水を吸って重く、その裾はドブ川のような臭気を放つ水たまりに浸食されている。

だが、彼はその不快感を意に介さない。ただ、自身の両手を見つめていた。

白魚のように長く、病的なまでに美しい指。

節くれだった関節も、労働によるタコも一つとしてないその手は、スラムの汚濁の中で異質な輝きを放つ。

「……お前のそのマッサージだけは評価していたんだがな。だが、荷物持ちとしても戦力外だ」

勇者の嘲笑。

金貨袋が泥に落ち、背を向けられた瞬間、クロウの胸中に去来したのは怒りでも悲しみでもなかった。氷のような納得。胃の腑に落ちた、絶対零度の諦観。

(ああ、やはり気づいていなかったか)

彼らが連戦連勝を重ね、無傷で魔王軍幹部を屠れた理由。

それは毎晩、クロウが施していた施術――【神経接続(ニューロ・ジャック)】。筋肉の疲労物質を強制排除し、脳内麻薬(エンドルフィン)の分泌量を指先一つで操作する。限界値を強引に引き上げる、生体ハッキング。

帝都の掃き溜め、最下層スラムの廃屋前。

腐った木材と鉄錆の匂い。ここが今日からの城だ。

錆びついた鍵で扉を開く。暗闇の中、クロウの口元が歪んだ。笑みではない。獲物を前にした獣が、静かに牙を剥いたのだ。

「……勇者よ。君たちが感じていた『絶好調』が、私の指先が与える『報酬』だったと気づくのに、どれだけの時間が必要かな」

ボロボロのローブを脱ぎ捨て、診察台代わりの軋む木製ベッドを指で撫でる。

クロウは自覚していた。自分のスキルは「治癒」などという生易しいものではない。対象の神経網に侵入し、痛覚を快楽へ、理性を狂気へと書き換える悪魔の技術。

ゴクリ。喉が鳴る。

首筋に爪を立てる。痛みはない。あるのは、これから始まる実験への渇望だけ。

その時。

雨音を切り裂き、扉を叩く弱々しい音が響いた。

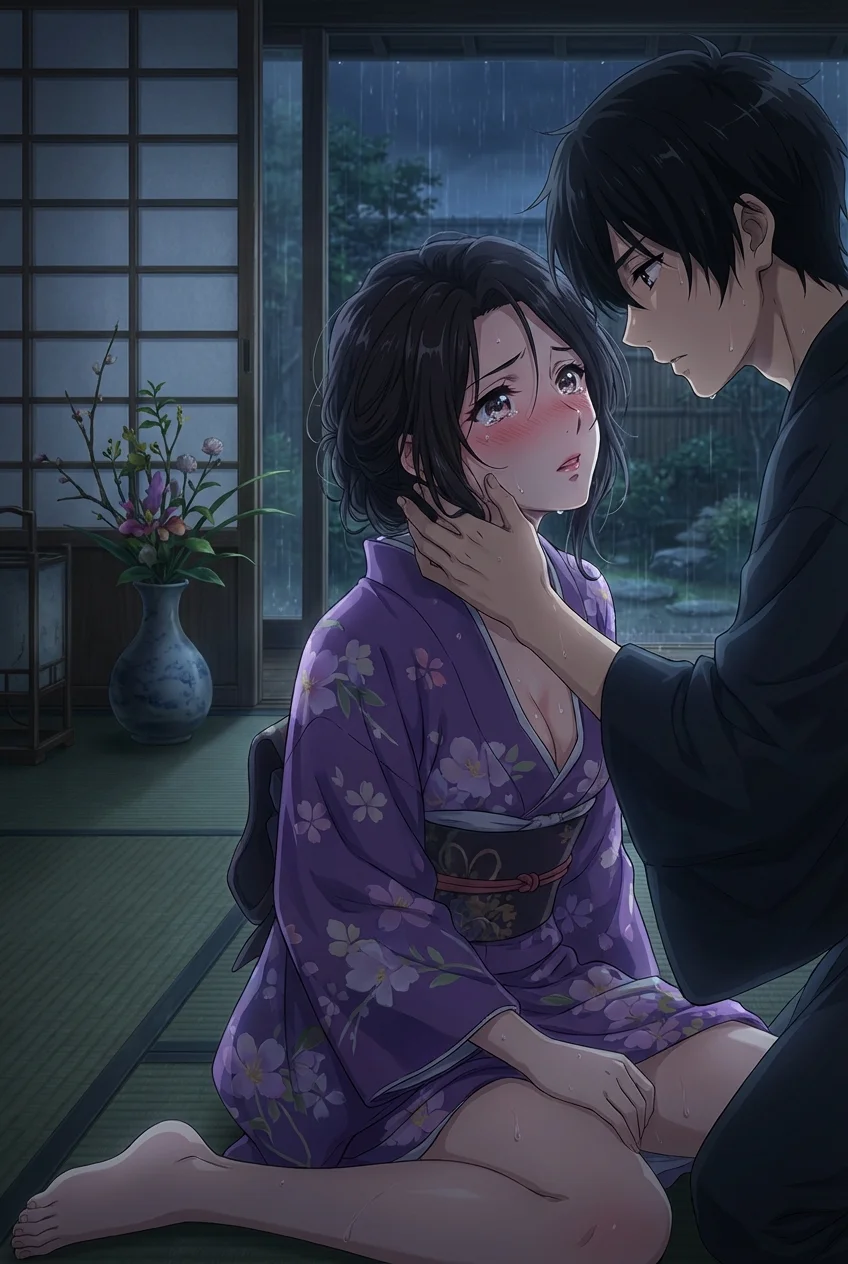

第2章: 聖女の渇き

「はぁ……はぁ……っ、くぅ……」

湿った石畳に、膝をつく女が一人。

透き通るような金髪は汗と雨で乱れ、純白であるはずの聖女の神官服は泥にまみれている。だが見栄えなどどうでもいい。今の彼女を支配しているのは、灼熱の鉛を流し込まれたような体内熱。

指先が震え、杖すら握れない。

(魔力が……練れない……いや、違う、ほしい……あの指が……!)

勇者パーティからクロウがいなくなって三日。

アリアの体は、魔法を行使するたびに激しい虚脱感と、得体の知れない飢餓感に襲われていた。これまで魔法行使後の疲労は、夜ごとのクロウの施術によって甘美な微睡みへと変換されていたからだ。

その「報酬」が断たれた今、彼女の神経は断線した回路のように火花を散らしている。

「ここ……ですか……?」

目の前には、看板すらない廃屋。

だが、扉の隙間から漏れ出る香草とコーヒーの混じった匂いが鼻腔をくすぐった瞬間、アリアの瞳孔が開く。

記憶の奥底に刻まれた指先の感触。背骨を這い上がり、脳髄を溶かしたあの電流。

転がるように扉を開ける。

薄暗い室内。ランプの灯りだけが揺れる空間に、クロウが座っていた。

手元の古びた書物から目を離さず、入ってきた元仲間を一瞥もしない。

「いらっしゃい、アリア。随分と酷い顔ですね」

「クロウ……さま……っ、お願い、です、わ……わたし、もう……」

プライドも聖女の仮面も投げ捨て、床を這う。

クロウの足元に縋り付き、ローブの裾を握りしめる彼女の手は白く変色し、整った爪が生地に食い込む。Gカップの豊満な胸が荒い呼吸に合わせて激しく波打ち、薄い生地の下で先端が硬く尖っているのが見て取れた。

「治療をご希望ですか?」

「はい……っ、はいぃ! 治して……その指で、わたしを……っ!」

本を閉じ、ゆっくりとアリアの顎を指先で持ち上げる。

冷ややかな瞳が、涙と涎で濡れたアリアの顔を覗き込んだ。

「以前と同じ施術では、もう足りないでしょう。君の体は、もっと深い『接続』を求めている」

「なんでも……いいですわ……早く……!」

彼女を診察台へと放り投げる。

聖女服のボタンが弾け飛び、その下に着込んでいた際どい黒のランジェリーが露わになった。

クロウの細くしなやかな指が、アリアの白い太ももを滑り、内側の敏感な神経叢(プレクサス)へと突き立てられる。

「あ゛ッ!? !? ぁあ、あぁぁぁぁぁああああ!!」

祈りの言葉ではない。ただの雌の絶叫。

彼の指は、以前のように表面を撫でるだけではない。魔力を練るための回路(パス)そのものを、快楽の信号へと直接繋ぎ変えていく。

脳内物質が爆発的に分泌され、アリアの背中が信じられない角度で弓なりに反った。

「ああ、いい声だ。その調子で、神への祈りをすべて嬌声に変えてしまいなさい」

淡々と、しかし執拗に。

彼女の理性を削り取っていく作業。

アリアの瞳から光が消え、代わりに底なしの陶酔が宿ったその時。

バンッ!!

扉が、乱暴に蹴破られた。

第3章: 鋼鉄の陥落

「貴様ッ! アリアになにをしている!!」

雷鳴のような怒号。

現れたのは、燃えるような赤髪をポニーテールに束ねた女騎士、ゼノビア。

雨に濡れた軽装鎧が鈍い光を放ち、引き締まった腹筋には汗が玉となって浮いている。抜き放たれた剣の切っ先が、クロウの眉間を捉えた。

「アリアをたぶらかし、こんな場所に連れ込んで……! 恥を知れ、恥を!」

診察台の上では、アリアが白目を剥いてピクピクと痙攣し、口端から透明な蜜のような唾液を垂れ流している。高潔な騎士にとって、それは悪夢以外の何物でもない。

「たぶらかす? 人聞きが悪いですね、ゼノビア。彼女は患者だ」

「黙れ! その薄汚い指をへし折ってやる!」

ゼノビアが踏み込む。

「剣聖」の名に恥じぬ神速。床板がミシリと悲鳴を上げ、鋼の刃がクロウの首を刎ねようと迫る。

だが、クロウは動かない。

瞬き一つせず、迫りくる刃を見つめたまま、小さく唇を動かす。

「――起動(トリガー)」

ドクンッ。

ゼノビアの心臓が、破裂しそうなほど大きく跳ねた。

振り下ろされようとしていた剣が、空中でピタリと止まる。いや、止められたのではない。彼女の腕が、肩が、そして全身の筋肉が、意思を無視して硬直したのだ。

「ぐ、ぁ……っ!? な、んだ……これは……!?」

カラン、と剣が落ちる。

その場に崩れ落ちる膝。

全身の筋肉が熱い。剣を振るうために込めたはずの力が、すべて熱を持った粘つくような衝動へと変換されている。

脇腹、背骨のライン、そして秘所の奥底から、電流のような痺れが津波となって押し寄せた。

「冒険の最中、君の筋肉疲労を取り除く際に仕込んでおいたんですよ。一定以上の筋出力を検知すると、その信号を『痛み』ではなく『極上の快楽』に変換する術式をね」

ゆっくりと立ち上がり、震えるゼノビアの前に立つ。

ゼノビアの呼吸が荒くなる。強靭な戦士の肉体が、今は彼女自身を責め苛む檻。力を込めようとすればするほど、脳髄を焼くような快感が走り、力が抜けていく。

「くっ……殺せ……! そのような辱めを……!」

「殺す? まさか。君のような上質な『素材』を無駄にはしませんよ」

革靴のつま先で、ゼノビアの顎をくい、と持ち上げる。

屈辱に顔を赤らめ、涙を溜めた瞳がクロウを睨みつける。だが、その瞳の奥には、抗えない本能的な熱が灯り始めていた。

「君のその鍛え上げられた腹筋が、快楽に波打つ様を見せてください。――さあ、第二ラウンドの開始だ」

白魚のような手が、ゼノビアの鎧の隙間、汗ばむ脇腹へと滑り込む。

最強の女騎士の喉から、今まで戦場でも上げたことのないような、甘く高い悲鳴がほとばしった。

「ひギィッ!? !? や、やめ……らめぇぇぇぇえええ!!」

第4章: 堕ちた偶像たちの展示会

数週間後。

クロウの診療所は、異様な熱気に包まれていた。

かつての薄暗くカビ臭い廃屋の面影はない。壁には真紅のベルベットが張られ、豪奢なシャンデリアが怪しく輝く。

集っているのは患者ではない。

顔を扇子で隠した貴族の夫人たち、そして爛れた視線を隠そうともしない退廃的な令嬢たち。視線の先、部屋の中央にある一段高いステージには、二つの「生きた彫像」が展示されていた。

「まあ……なんて浅ましい……」

「あれが聖女様? まるで発情した猫のようですわね」

アリアは、首輪に繋がれ、四つん這いの姿勢でクロウの足元に侍っている。

かつての清楚な神官服は見る影もなく、透けるようなシルクの布を一枚纏っただけの姿。クロウの指先が動くたびに、恍惚とした表情で床に額を擦り付け、主人の靴を愛おしそうに舐める。

その横にはゼノビア。

両手を天井から吊るされ、つま先立ちで懸命に体を支えていた。引き締まった肢体は汗とオイルで濡れ光り、筋肉の陰影が艶かしく浮かび上がっている。

時折、クロウが指を鳴らすだけで、彼女の腹筋はビクンと痙攣し、口枷の奥からくぐもった絶叫が漏れた。

「さあ、ご覧ください。これが『英雄』の成れの果てだ」

コーヒーカップを片手に、まるで新作の絵画を紹介するように淡々と語る。

「聖女の祈りは欲望の懇願へ。騎士の闘志は服従の悦びへ。私の指先一つで、人間の尊厳などいとも容易く書き換えることができる」

クロウがアリアの耳元を指先で弾く。

それだけで、アリアは背筋を反らし、白濁した瞳で見えない何かを見つめながら、激しく身を震わせた。床には、彼女の秘所から滴り落ちた蜜が、小さな水溜まりを作っている。

「あっ、あぁ……クロウ様、クロウ様ぁ……! もっと、もっと命令を……壊して、くださいましぃ……!」

観衆から漏れるため息。

それは軽蔑ではない。背徳と羨望、そして自分もあの指で触れられたいという、隠しきれない欲望の吐息。

「さて、本日の『調整』の実演を始めましょうか。――おや?」

クロウの手が止まる。

診療所の入り口に、一人の男が立っていた。

光り輝く聖剣を携え、しかしその顔色は死人のように青白い。

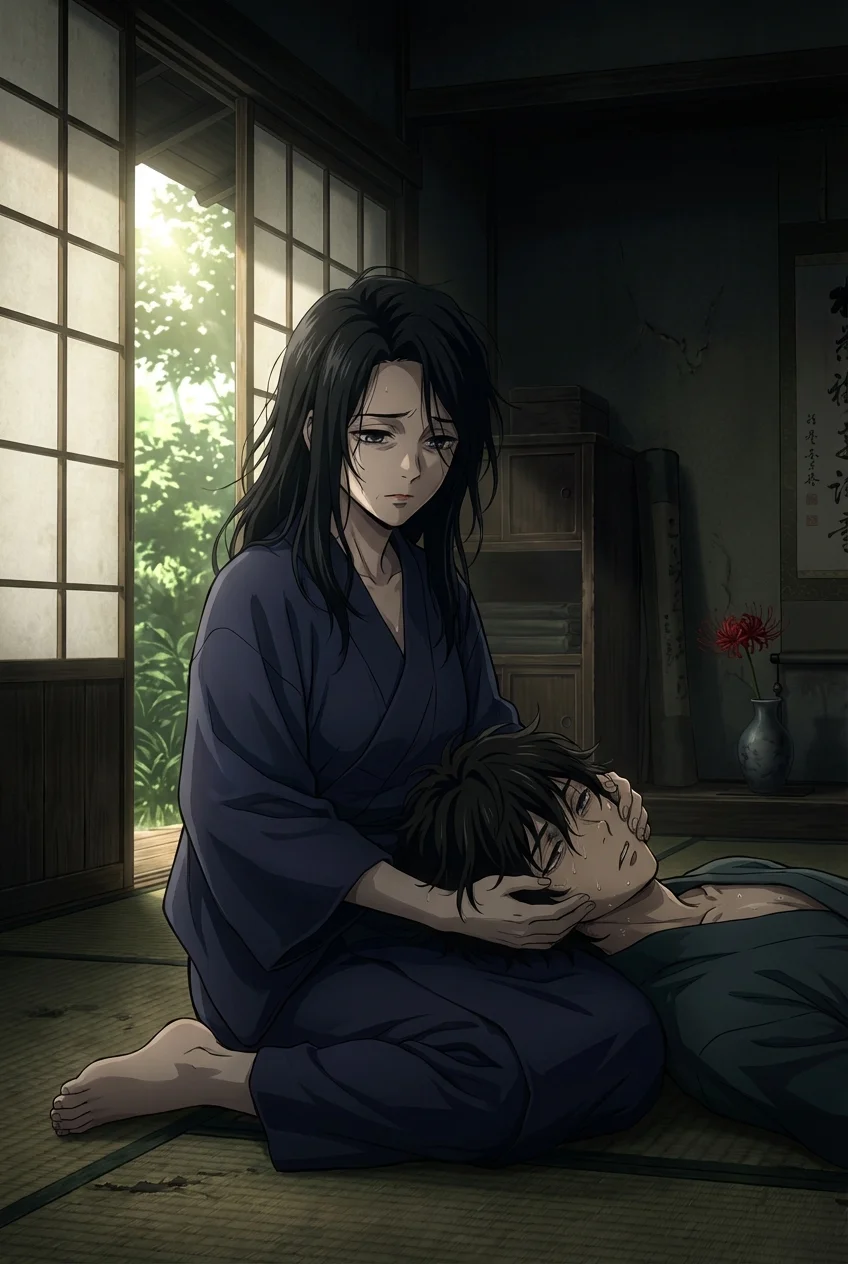

「クロウ……お前、なんてことを……」

勇者。

震える手で剣を構えようとするが、その切っ先は定まらない。

目の前に広がる光景――かつての仲間たちが、完全に自我を崩壊させられ、ただ快楽を貪る肉人形と化している事実。彼の精神はすでに限界を迎えていた。

ゆっくりと、しかし絶対的な捕食者の笑みを浮かべて、クロウは振り返る。

第5章: 廃市街の支配者

「よ、よせ……来るな……!」

後ずさる勇者。

魔王を前にしても怯まなかった男が、白衣の男の一歩に恐怖し、足を震わせている。

クロウの背後では、アリアとゼノビアが主人の関心を引こうと、互いの体を絡ませ合い、濡れた音を立てていた。地獄よりもなお深く、甘美な奈落。

「何を怯えているんです? 私はただの『荷物持ち』ですよ」

一歩、また一歩と距離を詰める。

その足取りは優雅で、ダンスのステップのようだ。

「お前は……悪魔だ……!」

「人聞きの悪い。私は医者だと言ったはずですが」

クロウの手が、勇者の持っていた聖剣の刀身に触れる。

金属と皮膚が触れ合うだけの音。しかし、勇者にはそれが、自身の神経が剥き出しにされる音のように聞こえた。

「アリアもゼノビアも、君が『不要』だと切り捨てた私の技術によって、こうして真の幸福を手に入れた。痛みも苦しみもない、純粋な快楽だけの世界。……素晴らしいと思いませんか?」

「う、うわぁぁぁぁぁ!!」

聖剣を取り落とし、悲鳴を上げて逃げ出す勇者。

扉を開け、雨の降る路地裏へと無様に転がり出ていく。その背中はあまりに小さく、かつての威厳など欠片も残っていなかった。

それを追おうともせず、冷めたコーヒーを一口啜る。

「……賢明な判断ですね。もっとも、君のようなつまらない男を調整する趣味はありませんが」

振り返り、自身の「所有物」たちを見下ろす。

アリアは虚ろな瞳で涎を垂らしながら微笑み、ゼノビアは吊るされたままビクビクと愛らしい痙攣を繰り返している。さらにその奥では、新たな刺激を求めて列をなす貴族の女たちが、熱っぽい視線で彼を待っていた。

白衣代わりのローブを翻し、玉座のように設えられた診察椅子へと腰を下ろす。

無造作に伸びた黒髪をかき上げ、その魔性の指先を天井にかざした。

世界を救う? 魔王を倒す?

そんな高尚で退屈な使命は、逃げ出した勇者にくれてやればいい。

「さあ、診療の時間だ。次はどなたが、理性を捨てたいのですか?」

薄暗い診療所に満ちる、女たちの熱狂と、濡れた肉の音。

追放された感度調整師は、堕落と愛欲の王として、この腐りきった世界に君臨し続ける。