第1章: 聖女の汚染

白磁の花器に鎮座する一輪の白椿。その花弁は、かつての沙耶自身のように無垢で、触れれば指紋という名の穢れが残りそうなほど脆く見えた。

個展初日の朝、張り詰めた静寂を切り裂いたのは、花鋏の音ではない。匂いだ。

夫・隆之が「聖域」と崇める床の間から、あろうことか熟れすぎた無花果が腐敗する寸前の、甘ったるく、喉の奥に粘りつくようなムスクの香りが漂ってきた。沙耶の嗅覚神経が悲鳴を上げる。それは、この家にあってはならない、見知らぬ雌がマーキングした獣臭だった。

胃の腑から酸っぱいものが込み上げる。沙耶は口元を抑え、廊下へと後ずさる。

その夜、寝室の壁一枚隔てた客間から、衣擦れの音と、濡れたような吐息が漏れた。聞き間違いようのない、妹の声。そして、沙耶が献身的に支えてきた夫の、理性を手放した獣の唸り。

「姉さんには……内緒だよ……」

妹の嘲笑混じりの囁きが、壁を透過して鼓膜にへばりつく。沙耶の指先が白く変色するほどシーツを握りしめた。呼吸が浅い。視界の端がチカチカと明滅し、平衡感覚が崩落していく。

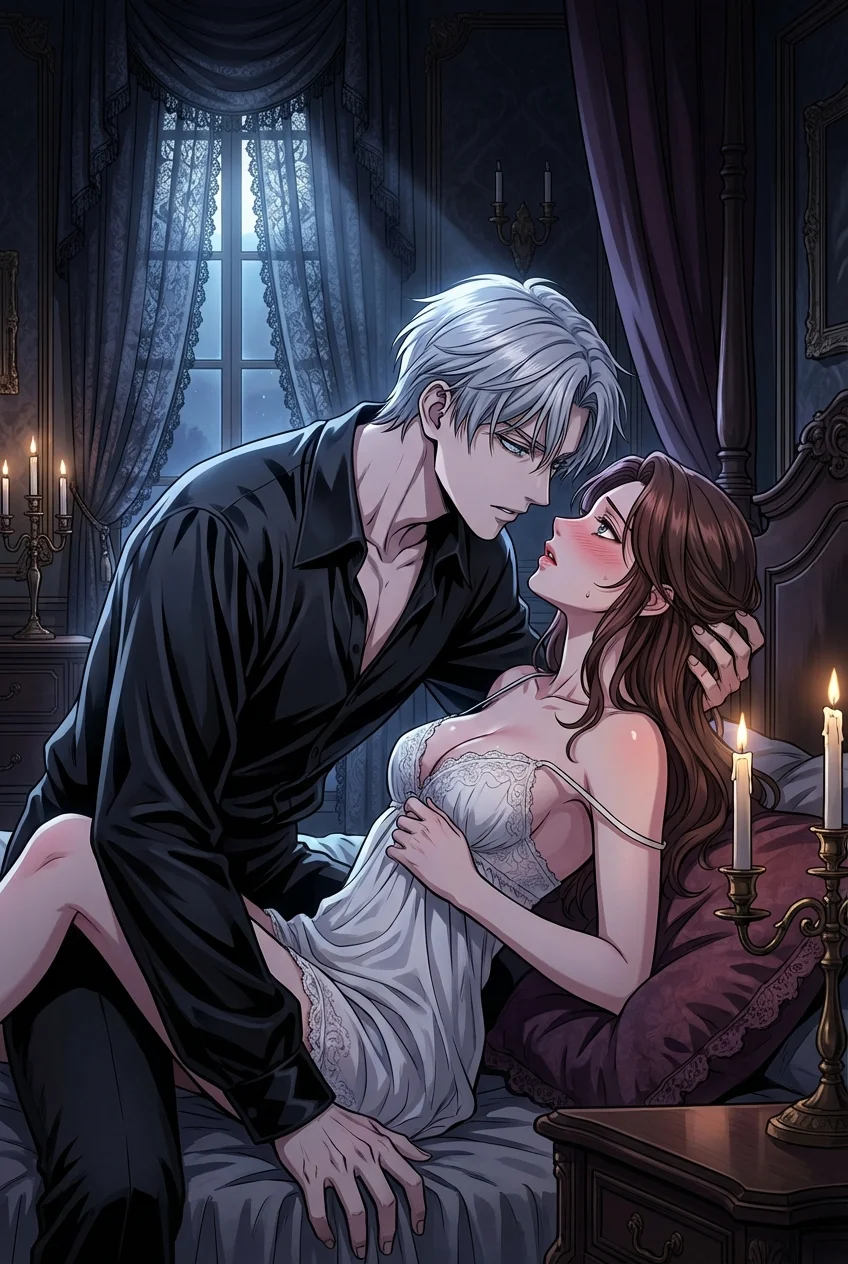

逃げるように庭へ出た沙耶の背に、夜闇よりも深い影が落ちた。月明かりを背負い、紫煙をくゆらせる男。かつて一族からその異端の才ゆえに追放された義弟、烈だ。

彼は吸いかけの煙草を足元の砂利に押し付け、火種を踏み消した。雪駄の裏でグリ、グリと音を立てて。

「いい匂いだ」

烈は沙耶の首筋に顔を寄せ、獲物を見定めた猟犬のように鼻を鳴らした。

「絶望と、嫉妬と……あいつらへの殺意が混ざった、極上の香りだ」

沙耶が身を硬くすると、彼は冷ややかな指先で、彼女の震える顎を持ち上げた。

「その清楚な仮面、俺が剥がしてやろうか? 義姉さん」

第2章: 視線の凌辱

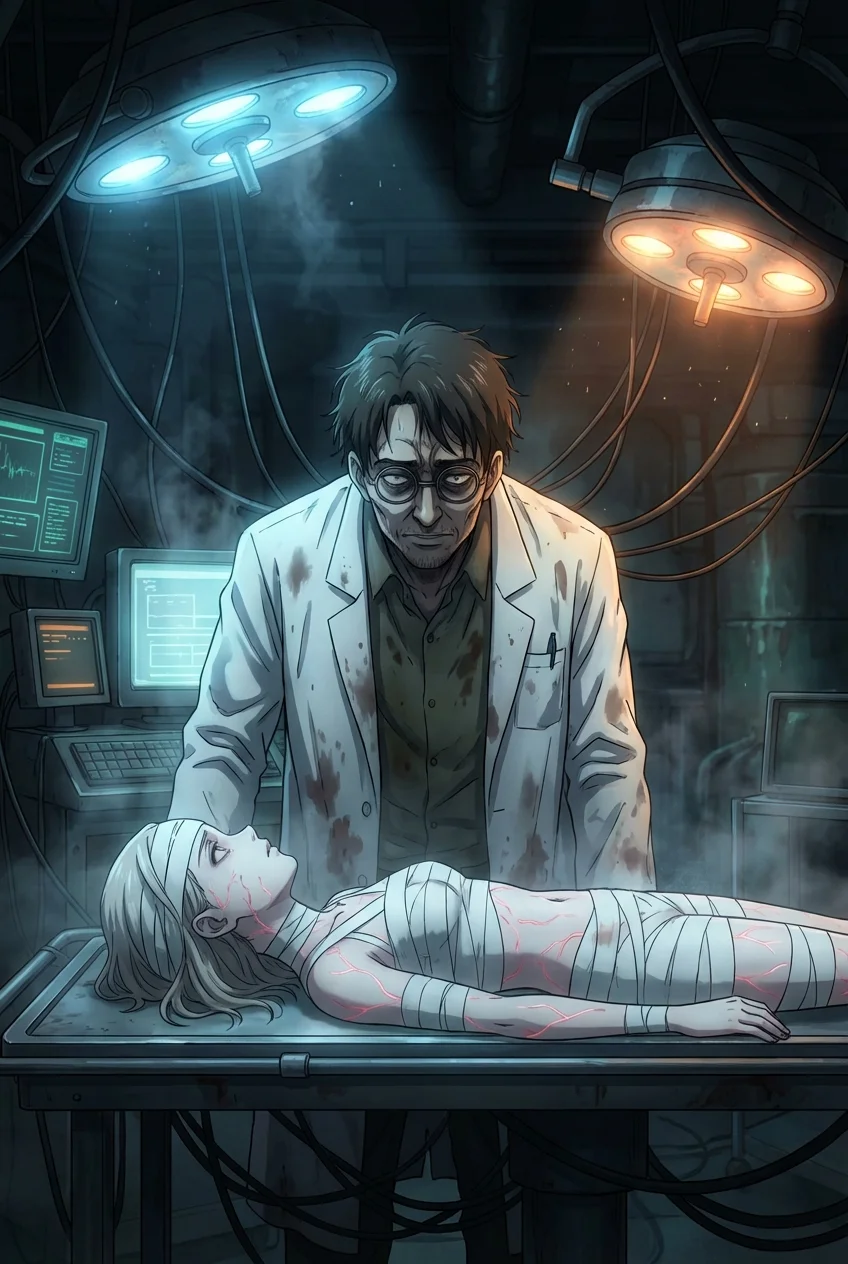

重い鉄扉が開くと、地下特有の湿った冷気と、数百種類の香料が混ざり合った混沌とした芳香が、沙耶の全身を犯すように包み込んだ。烈のアトリエ。そこは、理性を麻痺させるための実験室。

「脱ぐ必要はない。ただ、そこに座っていろ」

部屋の中央、ベルベットの椅子に腰掛けた沙耶の視界には、琥珀色の液体が入った無数の小瓶が、薄暗いランプの光を受けて怪しく輝いている。

烈は手袋をはめた手で、ガラス棒に一滴の香油をすくい取った。

「これはジャコウネコの分泌液。そして、イランイラン。催淫の毒だ」

彼は沙耶の背後に回り込むと、髪をかき上げ、無防備になったうなじにガラス棒の先端を這わせた。ひやりとした冷感の直後、カッと皮膚が焼けるような熱が広がる。

「んっ……」

思わず漏れた声に、烈が喉の奥で笑う。

「夫は今頃、妹の柔らかな肢体に顔を埋めているだろうな。お前が一度も愛されたことのない場所を、貪っている」

「やめて……」

「想像しろ。妹の若い肌に滲む汗を、夫が舐めとる様を」

烈の言葉は、香油よりも深く、沙耶の粘膜に浸透していく。言葉による陵辱。ガラス棒がうなじから鎖骨、そして手首の脈打つ場所へと滑り落ちる。触れられているのは僅かな皮膚だけなのに、身体の奥底、乾ききっていたはずの泉が、疼き、収縮を繰り返す。

膝が勝手に擦り合わされる。太ももの内側が熱を帯び、下着の布地が湿度を増していく。

「見ろ、鏡を」

烈に顎を掴まれ、無理やり正面の鏡を見せられる。そこには、頬を紅潮させ、瞳を潤ませ、唇を半開きにした、見たこともない「雌」の顔があった。

「これが本当のお前だ。貞淑な妻の皮の下で、飢えきった獣が鳴いている」

第3章: 奈落の晩餐

シャンデリアの光が、磨き上げられた銀食器に反射し、残酷なほど明るく晩餐会を照らし出していた。

沙耶は完璧な微笑みを貼り付け、指定された席へ向かう。そこには既に妹が座っていた。ワイングラスを揺らし、勝ち誇った瞳で沙耶を見上げている。

「あら、姉さん。席、もうないよ?」

周囲の客が囁き合う音が、蜂の羽音のように耳障りに響く。沙耶が夫に視線を送るが、彼はナプキンで口元を拭い、塵芥を見るような目で言い放った。

「沙耶、君は疲れているんだろう。下がっていなさい」

「でも、今日は私の……」

「君の治療の話だがね」

夫の声が、会場のざわめきを制するように響いた。

「もうやめにしよう。不感症の女に種を蒔いても、石の畑に水をやるようなものだ。客人の前で恥をかかせないでくれ」

世界が、音もなく崩落した。沙耶のプライド、長年信じてきた「耐えれば報われる」という均衡。全てが粉々に砕け散る。

客たちの視線が、憐憫から侮蔑へと変わる。妹の唇が歪み、哄笑を漏らす。

沙耶は踵を返した。呼吸ができない。

屋敷を飛び出すと、豪雨が彼女を打ち据えた。ハイヒールを脱ぎ捨て、泥水を跳ね上げて走る。足の裏が石で切れ、血が滲んでも痛みは感じない。ただ、魂が凍え死にそうだった。

辿り着いた鉄扉を、拳が砕けるほどの勢いで叩く。

「烈! 開けて、お願い、私を……私を壊して!」

第4章: 魂の交歓

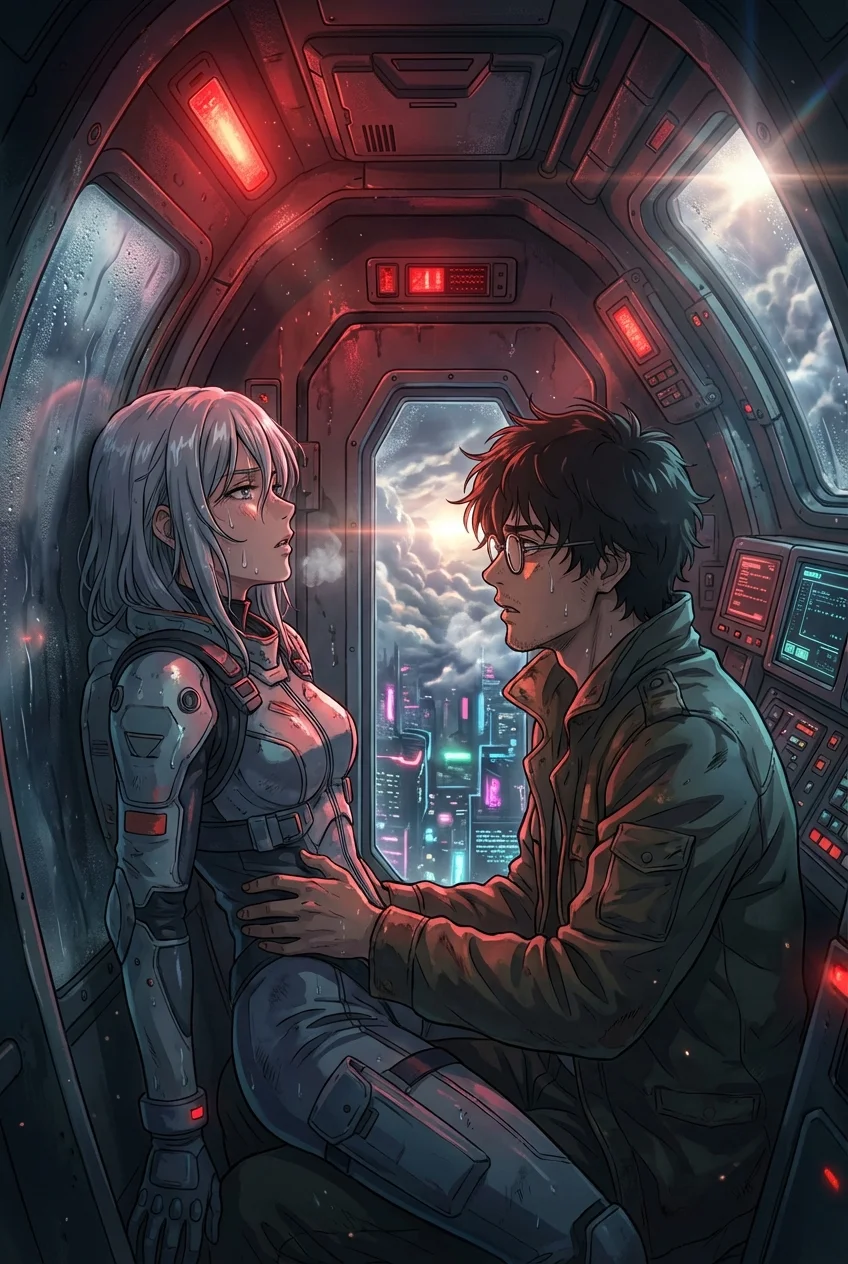

烈は濡れ鼠になった沙耶を迎え入れると、一言も発さずに黒い絹の目隠しで彼女の視界を奪った。

「その望み、叶えてやる。ただし、俺の許可なく動くことは許さない」

革の寝台に拘束された沙耶の手足は、もはや抵抗する力を持たない。視覚を奪われたことで、聴覚と触覚が異常なほど研ぎ澄まされる。雨音、烈の荒い息遣い、瓶の蓋が開く微かな音。

最初に肌を滑ったのは、氷だった。

「ひっ!」

鋭利な氷塊が、熱を持った蕾の膨らみをなぞり、敏感な突起の上で円を描く。極寒の刺激に背中が弓なりに反り、足の指が丸まる。

直後、沸騰寸前まで熱せられた香油が、氷の通った軌跡に垂らされた。

「あ、あぁッ!」

寒暖差の暴力が神経を焼き切る。皮膚感覚の混乱は、脳髄を直接掻き回されるような陶酔へと変貌する。烈の指が、汗ばんだ太ももの内側を這い上がり、最も熱い花芯の入り口を焦らすように撫でる。

楔による救済など与えられない。

ただ、香りという毒と、温度、そして指先の魔術だけで、沙耶は崖っぷちに立たされていた。

「夫の名を呼んでみろ。助けてくれと懇願してみろ」

「い、いや……隆之、なんて……いらない……!」

烈の指が、膨れ上がった真珠のような核を執拗に弾く。快楽の波が押し寄せ、沙耶は獣のように喉を反らせた。涎が口端から零れ落ち、シーツに染みを作る。夫への罪悪感が薪となり、烈が与える背徳の炎が、彼女の理性を灰へと変えていく。

「あ、あ、だめ、おかしくなる、あたま、真っ白に……!」

「誰に許しを請う? 誰がお前を感じさせている?」

「烈……! 烈さん、もっと、私を、狂わせて!」

限界を超えた瞬間、沙耶の脳裏で白い閃光が炸裂した。身体が跳ね、激しい痙攣と共に、彼女は自らの溢れ出る蜜でシーツを地図のように汚した。それは、人形だった沙耶が死に、欲望に忠実な一人の女として産声を上げた瞬間だった。

第5章: 薫る毒

数日後、華道界最大の祭典。

会場の中央、夫が生けた巨大な松の作品の横に、沙耶の作品が鎮座していた。

それは、生き血を吸い上げたかのような、数百本の真紅の椿。

花弁の一枚一枚から、烈がこの夜のために調合した香りが立ち上る。白檀の重厚さと、熟れた果実の卑猥な甘さ、そして微量の毒草が混ざり合った、脳髄を痺れさせる魔性の香り。

会場の男たちは、その香りを吸い込んだ瞬間、瞳孔を開き、酔いしれたように沙耶を見つめた。沙耶は黒一色の着物に身を包み、肌の白さを際立たせ、冷徹な女神のようにそこに立っていた。

夫・隆之が、ふらりと沙耶に近づく。彼の瞳には、もはや妹の姿など映っていない。沙耶が放つ圧倒的な「女」のフェロモンに当てられ、理性を失っている。

「沙耶……美しい。やはり君は、僕の妻だ」

隆之が震える手を伸ばし、沙耶の肩に触れようとした。

その瞬間、沙耶は扇子を広げ、パチリと音を立ててその手を払いのけた。

触れさせない。

彼女は氷のように冷たい瞳で夫を見下ろし、口角だけで微笑んだ。

「貴方の席は、もうありませんわ」

その一言は、かつて夫が放った言葉よりも鋭く、彼の男としての尊厳を去勢した。隆之はその場に崩れ落ち、妹は恐怖に顔を引きつらせて後ずさる。

ざわめきとフラッシュの嵐の中、沙耶は群衆を割って現れた烈の方へと歩き出す。

烈は何も言わず、差し出された沙耶の手を取った。

二人は一度も振り返ることなく、腐臭漂う家という檻を出て、白み始めた朝の街へと消えていく。その背中には、もう白い椿の幻影など微塵もなく、ただ紅く燃える自由だけが、鮮血のように咲き誇っていた。