第1章: 善意の殺戮

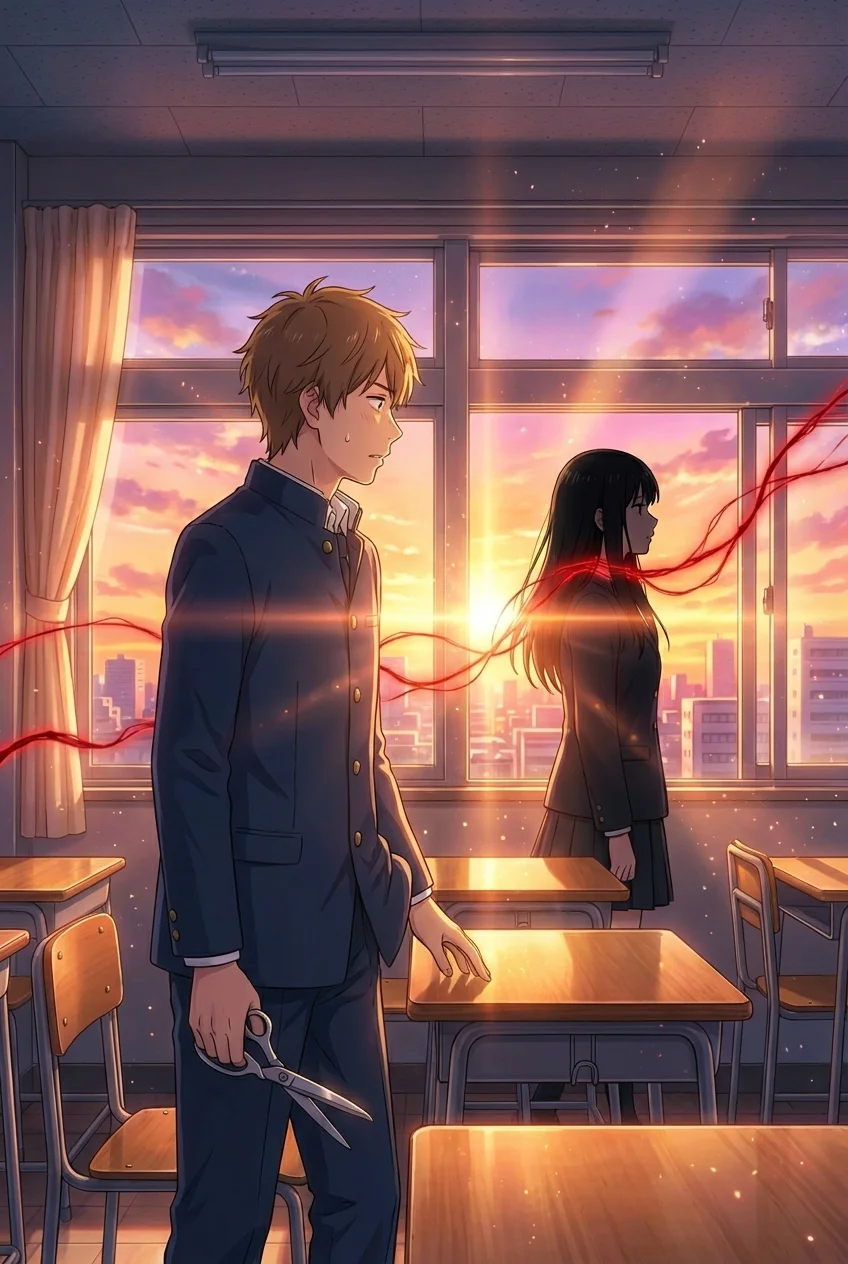

教室の窓から射す夕陽。赤城透の色素の薄い茶髪が透け、埃の舞う空気に黄金の粒子が躍る。ズボンのポケットに突っ込んだ手、触れるのはひやりとした金属の感触。愛用の裁ち鋏。その冷たさだけが、常に苛立ちを含んだ三白眼をわずかに和らげる鎮静剤。

制服の第一ボタンまできっちりと留め、背筋を伸ばして廊下の陰に立つ。視線の先には、一人の少女。

白石陽葵。廊下の掲示板の前、誰かの落とし物を拾い上げる姿。触れれば溶けてしまいそうな白磁の肌、わずかな風にも震える背中の黒髪。だが、透の網膜に映るのは彼女の美しさではない。

細い首筋、黒いほくろを起点に巻き付く、どす黒く脈打つ「何か」。

血管のように太く、コールタールのように粘着質な『赤い糸』。陽葵の喉元を締め上げ、呼吸を奪わんとする大蛇のごとき蠢き。透は奥歯を噛み締め、ポケットの中で鋏の柄を強く握りしめる。白く浮き出る指の関節。

(まただ。悪い縁が、彼女を食い潰そうとしている)

「大丈夫。僕に任せてよ」

誰に聞かせるでもない呟き。音もなく陽葵の背後へ忍び寄る影。彼の世界において、これは救済。今までもそうやって、友人を縛る悪い恋人の糸を断ち切ってきた。感謝など不要。自分だけが、この世界のバグを取り除けるのだから。

取り出したのは銀色に光る刃。陽葵の首に絡まる醜悪な結び目に狙いを定める。気配を感じていない無防備なうなじ。そこに絡みつく、汚れた赤。

「これで君は自由だ」

迷いなど、あるはずがない。静寂を切り裂く金属音。

ジョキン、と湿った音。

その瞬間、変質する世界。

糸が切れた場所から霧散するはずの光の粒子は、ない。代わりに、噴水のように迸る温かく生臭い液体。陽葵の白いブラウスは、瞬きする間に鮮血で染め上げられた。

「……え?」

ゆっくりと振り返る陽葵。瞳から光が消え、焦点は虚空を彷徨う。声にならない空気を喉から漏らし、白目を剥いて、操り人形の糸が切れたように床へ崩れ落ちる。ドサリ。鈍い音、透の鼓膜への暴力的な打撃。

透の顔にも、鉄錆の味のする液体が飛沫となってこびりついていた。震える手で見つめる、切断された「糸」の断面。それは空中に溶けることなく、陽葵の首の肉と繋がり、心臓のポンプに合わせてドク、ドク、と鮮血を吐き出し続けている。

彼が切ったのは運命の糸などではない。

人間が生きるために不可欠な、魂と肉体を繋ぐ『命脈』。そのものだった。

第2章: 崩れる日常

凍てつくように冷たい、集中治療室の空気。人工呼吸器が空気を送り込むシューという規則的な音と、心電図の無機質な電子音。ここが死の淵であるという宣告。

深夜二時。面会時間を過ぎた病棟への侵入。制服は着替えたが、指先には何度洗っても落ちない鉄の臭いが染み付いている気がして、しきりに親指の腹を爪で引っ掻く。

ベッドに横たわる陽葵。その顔に生気の欠片はない。首元には分厚いガーゼ。医師たちの診断は「突発性の動脈破裂」。だが、その原因については首を傾げるばかり。

「違う……切り方が、悪かっただけだ」

乾いた唇を舐め、掠れた声で自分への言い聞かせ。震える足、ベッド柵に掴まらなければ立っていられない。自分の眼が間違っているはずがない。あれは悪縁だった。彼女を不幸にする鎖だった。

恐る恐る伸ばす手。陽葵の首元のガーゼへ。まだ悪い糸の残骸が残っているのかもしれない。それを取り除けば、彼女は目を覚ますはず。

めくった瞬間。

喉の奥で悲鳴を殺し、尻餅をつく。

塞がっていない傷口。そこから這い出し、空中に向かって必死に何かを掴もうと蠢く無数の赤い触手、あるいは肉芽。海底で揺れるイソギンチャクのように、助けを求める断末魔の手のように、狂ったリズムで繰り返される伸縮。

(痛い、痛い、痛い、寒い、ここは何処、誰か、繋いで、私を繋ぎ止めて)

脳髄に直接響く、声なき声。

切断面から溢れ出しているのは、血液だけではない。彼女の魂そのものが、切れた管から漏れ出し、揮発しようとしている。

陽葵の「生きたい」という本能が、肉の形をとって暴れている。

透の網膜に焼き付いたのは、美しい少女の姿ではない。切り刻まれた配管から中身を垂れ流す、有機的な袋としての人間。逆流する胃液。透は口元を押さえ、その場にうずくまった。

第3章: 罪の自覚

「あーあ、またやっちゃった」

消毒液の臭いを塗り潰す、甘ったるい匂い。

近づく硬質なヒールの音。涙で滲んだ視線を上げると、そこに立つ薄汚れた白衣の女。血糊のような茶色いシミがこびりついた裾、ボサボサの黒髪、数日寝ていないような濃い隈の眼。

女医の久遠。口の中で派手な音を立ててキャンディを噛み砕く。ガリ、ゴリ。透の神経を逆撫でするノイズ。

「君、見えてるんでしょ? その気持ち悪い触手」

無造作に指差される傷口。「ねえ、それ、痛いと思う? どんな感じ? 私にはただの肉の塊にしか見えないんだけど」

「あ、あなたは……」

「君、今まで何人『救った』?」

透の問いなど無視。冷笑的な響きを含んだ声での追撃。

「クラスの佐藤くん、先輩の田中さん、隣町の……そうそう、リストはあるよ。君がハサミを入れた人たち」

早鐘を打つ心臓。なぜ彼女がそれを。

「みんな死んだよ。半年以内にね。事故、病気、自殺……死因はバラバラだけど、共通点は一つ。君に『何か』を切られた直後から、生きる気力が風船みたいに萎んでいったこと」

床が抜け落ちるような浮遊感。

救った? 自由にした?

否。自分は、彼らの生命維持装置のコードを、善意という名のハサミで切断して回っていただけ。

「う、あぁ……あアアあ!」

激しい嘔吐。胃の中のものが尽きても止まらない嗚咽。自分の手、指、愛用していた鋏。すべてが呪わしい。ポケットから鋏を取り出し、その切っ先を自分の眼球へ向ける。この眼がいけない。この狂った眼球さえなければ。

「やめなよ。掃除が面倒だ」

万力のように手首を掴む、久遠の冷たい手。

ポケットから新しいキャンディを取り出し、包装紙をカサカサと剥きながら、絶望に染まった少年の顔を覗き込む。

「罪を償う方法は一つだけ。君自身が『糸』になることだ」

気だるげに、しかし有無を言わせぬ圧力での宣告。

「一度切れた命脈は、他人には結べない。代わりの素材が必要なんだよ。適合する、新鮮で、愚かなドナーがね」

第4章: 献身という名の生体移植

麻酔医などいない手術室。久遠と透、そして冷たくなった陽葵だけ。

無影灯の白すぎる光、透の肌を焼き尽くすような照射。

「麻酔は使えないよ。神経を繋ぐんだ。君の感覚が死んでたら、糸としての役割を果たせない」

あくびを噛み殺しながらメスを手にする久遠。

透は手術台の上に横たわり、隣の台にいる陽葵の横顔を見つめる。長い睫毛、死人のように白い頬。

「やってくれ」

震える声、だが迷いはない。傲慢な善意ではない。これは罰。そして、初めての、純粋な祈り。

透の手首に走るメス。

裂ける皮膚、開く肉。

「ぎ、あああああああッ!!!」

激痛などという言葉では足りない。熱した鉄棒を体内にねじ込まれ、かき回される感覚。喉から漏れる、人間が出してはいけない音。

顔色一つ変えず、透の尺骨動脈と神経束をピンセットで引きずり出す久遠。

「暴れるな。ちぎれるよ」

透の体内から引き抜かれた赤い管。陽葵の切断された首元の触手へと導かれる。

解体されていく自分の体。指先の感覚が消え、代わりに直接脳に流れ込んでくる、陽葵の肉体の冷たさ。

(痛い、ヒマリ、ごめん、痛い、ごめんね)

明滅する視界。涙と汗と脂汗でぐしゃぐしゃになった世界の中、必死に繋ぎ止める意識。

自分が消える恐怖よりも勝る、彼女が目覚めない恐怖。

「もっとだ……もっと、深く……!」

絶叫。自分の命を、全部、一滴残らず彼女に注ぎ込め。

血管が、神経が、筋肉が、繊維となってほぐれ、陽葵の傷口へと縫い合わされていく。

ハサミで断ち切る一瞬の快感とは真逆。永遠に続くような再構築の苦痛。

溶けていく自分の輪郭。

赤城透という個体が、白石陽葵という世界の一部に組み込まれていく。

それは暴力的な浸食でありながら、涙が出るほど神聖な抱擁。

『愛してる』なんて言葉、あまりに軽い。

俺の全部をお前に。心臓を、呼吸を、未来を。だから、その心臓を動かせ。息をしろ。生きろ!!

「よし、繋がった」

久遠の淡々とした声。遠く、海の底からの響き。

白い光の中に吸い込まれる意識。そして、プツリと途絶えた。

第5章: 見えない脈動

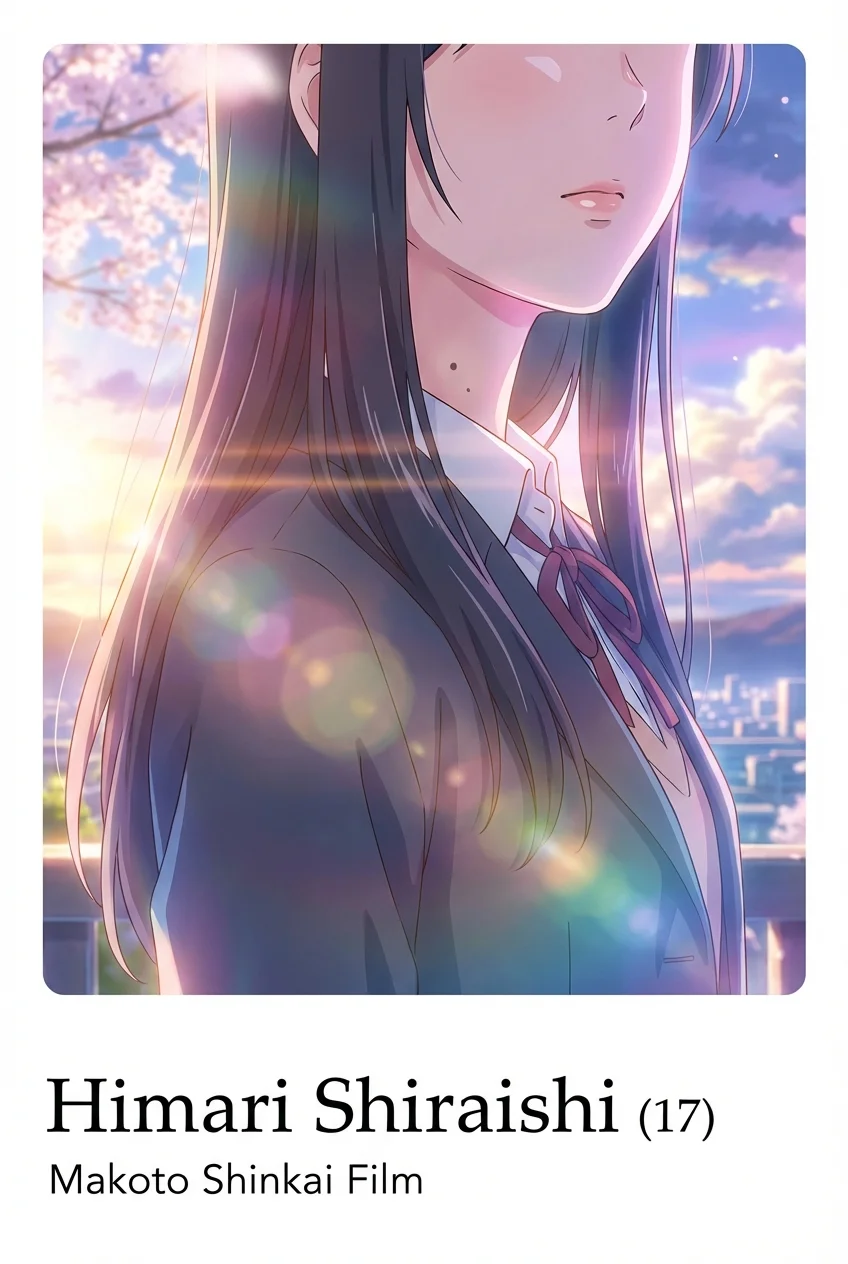

目が覚めると、世界は眩しいほど鮮やかだった。

カーテンの隙間から差し込む朝陽。舞い上がる埃、ダイヤモンドのような輝き。深く吸い込む息。肺の隅々まで酸素が行き渡る、今まで感じたことのない力強い呼吸。

「……あれ?」

半身を起こし、自分の首筋に触れる。

綺麗に消えた傷跡。痛みもない。それどころか、体が羽のように軽い。ずっと抱えていた孤独感、希薄だった生への執着。すべてが嘘のように消え去っていた。

誰もいない病室。

サイドテーブルには、見覚えのない錆びついた裁ち鋏が一つ、ぽつんと。

「赤城……くん?」

ふと口をついて出た、クラスメイトの名前。

いつも教室の隅で、少し神経質そうな顔をしていた男の子。茶色い髪。鋏を持ち歩いていた奇妙な彼。

けれど、誰も彼のことを覚えていなかった。

見舞いに来た母も、看護師も、医師の久遠でさえも、「そんな患者はいなかった」と首を振るばかり。最初から存在しなかったかのように、この世界からの消滅。

退院の日、病院の玄関で立ち止まる陽葵。

春の風が、彼女の黒髪を優しく撫でていく。

ドクン。

胸の奥で、大きく鳴る心臓。

単なる臓器の収縮ではない。

誰かが、内側から彼女を抱きしめているような、圧倒的な熱を持った鼓動。

全身の血管を巡る血液が、歌うように脈打っている。

指先まで行き渡る温もりが、彼女に囁きかける。「大丈夫、ここにいるよ」と。

理由のわからない涙。

頬を伝う熱い雫を拭うこともせず、自身の胸に両手を当て、その確かなリズムを感じ取る。

「……うん、わかるよ」

誰もいない空間に向かっての微笑み。

姿は見えない。声も聞こえない。けれど、彼女が息をするたび、歩き出すたび、彼は彼女の中で生き続ける。血管となり、熱となり、彼女の命そのものとなって。

一歩、踏み出す陽葵。

その足取りは力強く、二度と孤独に怯えることはない。

二人は、最も残酷で、最も密接な形で、永遠に結ばれたのだから。