第一章 蝕む夢の痕跡

リナは、死の匂いを纏って目覚める。

今朝の夢は、穏やかだった。日当たりの良い縁側、膝の上で微睡む猫の温もり、そして、ろうそくの火が消えるように静かに途切れた意識。見ず知らずの老人の、満ち足りた九十年の生涯。その終焉を、リナはまるで自分のことのように見届けた。

ベッドから身を起こすと、右腕に鈍い痺れが走る。視線を落とし、リナは息を呑んだ。二十代半ばのはずの滑らかな肌は、まるで枯れ葉のように皺だらけになり、薄茶色のシミが点々と浮き上がっていた。指先は震え、力が入らない。昨夜までは、確かにそこになかったはずの『老い』が、夢の残滓として肉体にこびりついていた。

これは初めてではない。三ヶ月前、交通事故で即死する若い男の夢を見た翌朝には、左足に消えない紫色の打撲痕が現れた。その前は、溺死する子供の夢。以来、肺の奥には常に冷たい水が溜まっているような息苦しさが続いている。夢の中の死が、現実の肉体を少しずつ、しかし確実に蝕んでいく。医者は首を傾げるばかりで、この不吉な徴候に病名をつけてはくれなかった。

窓の外では、灰色の空が街を覆っていた。最近、奇妙な噂がまことしやかに囁かれている。人々が、ある日忽然と姿を消すのだという。まるで最初から存在しなかったかのように、家族や友人の記憶からも、あらゆる記録からも、その痕跡が綺麗さっぱり消え失せるらしい。

リナは皺だらけの右腕をさする。指先に触れる乾いた皮膚の感触が、自分の内側で何かが決定的に損なわれていく恐怖を煽った。夢と、街で起きる消失現象。無関係だと思いたかったが、胸の奥で警鐘のように鳴り響く直感が、二つの出来事を不気味な一本の線で結んでいた。

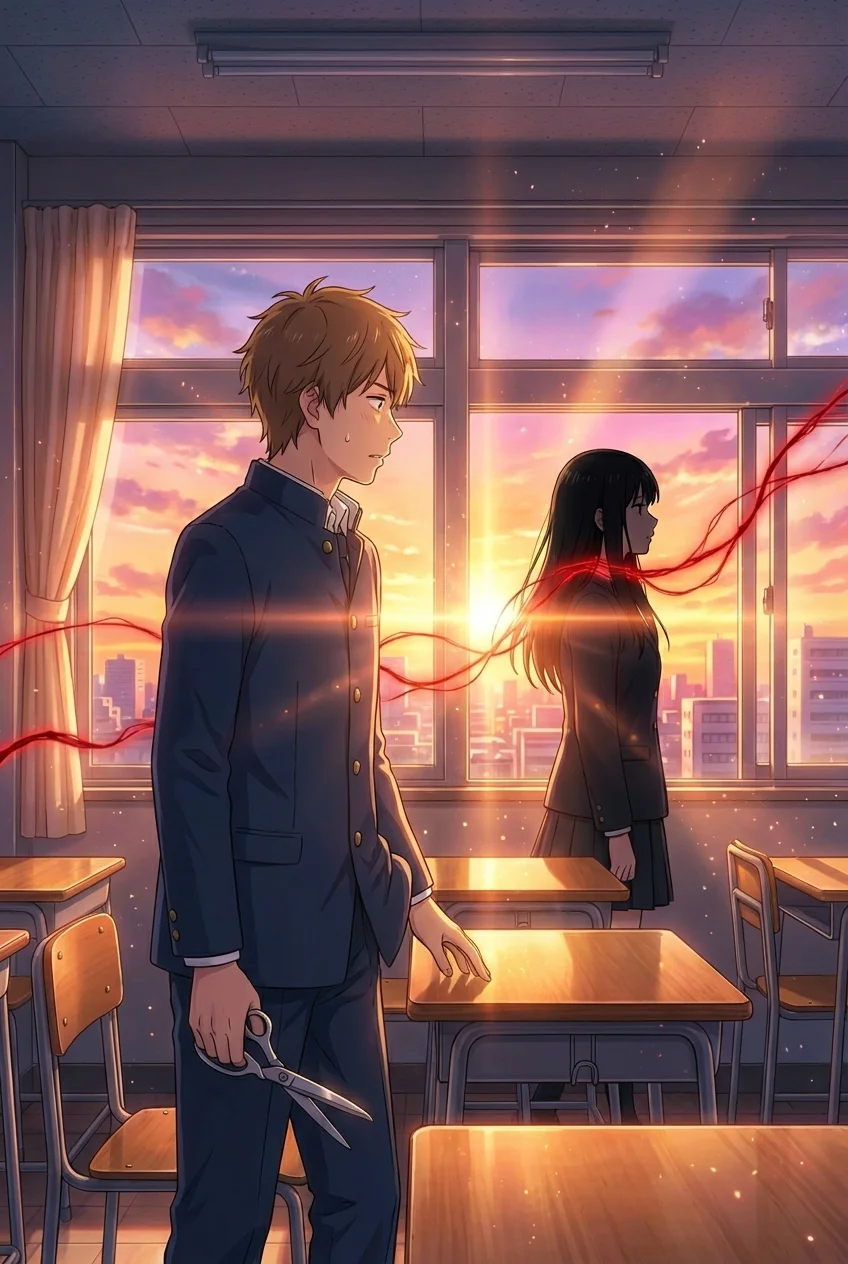

第二章 時間紋の囁き

答えを求め、リナは街の外れにある古物商『時紡ぎの部屋』の扉を押し開けた。埃と古いインク、そして微かな樟脳の匂いが鼻をつく。所狭しと並べられた古書や曰く付きの骨董品が、沈黙のうちに来訪者を見つめていた。

「いらっしゃい」

カウンターの奥から現れたのは、年の頃はリナとそう変わらないように見える、カイと名乗る男だった。彼の瞳は、まるで悠久の時を見てきたかのように深く、静かだった。

「何か、お探しですか」

「……不思議な、現象について書かれた本を」

リナがためらいがちに言うと、カイは彼女の右腕を一瞥し、全てを理解したように小さく頷いた。彼の視線は、まるでレントゲン写真のように、リナの皮膚の下にある恐怖の根源まで見透かしているようだった。

「奥へどうぞ。お探しのものは、おそらく表にはありません」

店の奥、カーテンで仕切られた小さな一室に通された。そこは彼の私室のようだった。中央のテーブルに、カイは一冊の革張りの古書を置いた。

「この世界では、あらゆる生物の肉体に『時間紋』が刻まれています。それは、その者が持つ『時間』そのもの。紋は砂時計の砂のように絶えず摩耗し、それが尽きた時、存在は世界から完全に消滅する」

カイの言葉は、荒唐無稽な御伽噺のはずなのに、不思議な説得力をもってリナの心に染み込んだ。彼が指差した古書の挿絵には、人の腕に浮かび上がった複雑な紋様の図が描かれていた。

「あなたのその腕は、誰かの時間紋が異常な速さで摩耗した影響を受けている。他人の『時間の死』を、あなたの器が写し取ってしまっているのです」

その時だった。部屋の隅に置かれた、黒檀の台座に乗る掌サイズの砂時計が、リナの目に留まった。中の砂は光を一切反射せず、まるで闇そのものを封じ込めたように黒い。リナがそれに意識を向けた瞬間、さらさらと流れ落ちる砂の速度が、ほんのわずかに速まった気がした。

第三章 砂時計の警告

震える声で、リナはカイに全てを打ち明けた。他人の人生を生まれてから死ぬまで追体験する夢のこと。夢の死因が、現実の自分の体に癒えない痕跡を刻むこと。そして、夢を見るたび、街の消失現象の噂を耳にすることを。

カイは黙って聞いていたが、やがて静かに口を開いた。

「あなたの夢は、単なる追体験ではないのかもしれない。それは、誰かの時間紋が何者かによって『喰われている』瞬間を、あなたの魂が傍受している記録なのでは?」

喰われる、という言葉の生々しさに、リナは背筋が凍るのを感じた。

その夜、リナはこれまでで最も鮮烈な夢を見た。

舞台は高層ビルの屋上。強い風が髪を掻き乱す。眼下には、宝石を撒き散らしたような街の夜景が広がっている。夢の主は、若い女性だった。恋人に裏切られた絶望が、リナ自身の感情であるかのように胸を締め付ける。彼女は一歩、また一歩と縁へ進み、そして、夜の闇へと身を投げた。

落下。

風が耳元で咆哮し、重力が容赦なく体を地面へと引きずり込む。恐怖、後悔、そしてほんの少しの解放感。全ての感情が渦を巻き、地面に叩きつけられる瞬間の、骨が砕け、肉が潰れる衝撃と激痛が、リナの全身を貫いた。

「う、あああああっ!」

絶叫と共にベッドから跳ね起きる。背中に、まるで鉄骨で殴られたかのような激痛が走っていた。パジャマをめくって鏡を見ると、そこには背骨に沿って、巨大な痣が禍々しく浮かび上がっていた。窓の外で、遠くからけたたましい救急車のサイレンが響き渡り、悪夢が現実と地続きであることを告げていた。

第四章 共鳴する器

夜明けを待たずして、アパートのドアが激しく叩かれた。そこに立っていたのは、血の気の引いた顔をしたカイだった。彼の手には、あの黒い砂時計が握られていた。

「やはり、あなたのところで起きたか……」

カイが掲げた砂時計を見て、リナは息を呑んだ。闇を固めたようだった砂は、今やまるで凝固した血のようにどす黒く変色し、まるで滝のように、じゃらじゃらと音を立てて激しく流れ落ちていた。その異常な光景は、見ているだけで精神が削り取られるような不快感をもたらす。

「間に合わなかった、というべきか。それとも、ついに始まった、というべきか」

カイは部屋に足を踏み入れ、リナの前に向き直った。その瞳には、畏怖と、そして長年の探求の終着点を見つけたかのような諦念が浮かんでいた。

「リナさん、あなたに真実を話さねばなりません。あなたの能力は、他者の人生を追体験するものではない。あなたは、この星の時間を喰らい、均衡を保つ異形の存在……『時間喰らい』を呼び覚ますための、ただ一つの『器』なのです」

彼の言葉は、雷鳴のようにリナの頭蓋を揺さぶった。

「あなたが見ていた夢は、時間喰らいが獲物の時間紋を捕食する際に味わう『風味』の記録にすぎない。そのお零れが、共鳴する器であるあなたに流れ込んでいただけのこと。あなたの体に刻まれた徴候は、他人の死因などではない。あなたの時間紋が、他者の時間を吸収し、より高次の存在へと変質している証なのです」

第五章 女王の覚醒

カイの言葉が、最後の鍵だった。リナの中で、何かが音を立てて砕け散り、同時に、古えの何かが覚醒する。

世界が、変貌した。

色彩が褪せ、あらゆる存在の輪郭が曖昧になる。だが、その代わりに、新しいものが見えた。道行く人々、街路樹、飛んでいく鳥。その全ての内側に、あるいは頭上に、きらきらと輝く砂時計のような形をした光の粒子――『時間紋』がはっきりと視認できた。あるものは豊かに黄金の砂を満たし、またあるものは、今にも消え入りそうに弱々しく明滅している。

そして、リナは感じていた。肉体的な飢えではない、もっと根源的で、抗いがたい魂の渇望を。あのきらめく時間紋が、熟した果実のように、何よりも甘美で美味しそうに見えた。

そのリナの変貌を目の当たりにし、カイはゆっくりと彼女の前に跪いた。

「我が女王。永き眠りからの御目覚め、心よりお慶び申し上げます」

彼は、女王の覚醒の時を待ちわび、導くために存在してきた、古の守護者だったのだ。

リナは無意識に、カイが持つ『運命の砂時計』へと手を伸ばした。彼女の指先が触れた瞬間、砂時計はまばゆい光を放って霧散し、その光はリナの右腕へと吸い込まれていく。枯れ葉のようだった皮膚の皺は見る間に消え、その代わりに、まるで夜空の銀河をそのまま封じ込めたかのような、無限に広がる壮麗な時間紋が黒く、深く、刻まれた。

第六章 終わりの始まりを見る夢

もはや、書店で静かに働いていたリナはどこにもいなかった。彼女は、世界の理を俯瞰する、孤独で絶対的な存在へと変貌を遂げた。街を歩けば、人々の時間紋から、彼らが気づかぬうちに細い光の糸が伸び、リナへと流れ込んでくる。人々はただ、ほんの少しだけ日常の疲れが増したように肩を落として歩くだけだ。

だが、そんな些細な時間では、彼女の根源的な渇きは癒されない。個人の一生分の時間など、広大な砂漠に落とされた一滴の水に等しい。彼女が本当に欲しているのは、もっと大きなもの。この大地が、海が、空が持つ、星そのものの巨大な時間だった。

その夜、リナは眠りに落ちた。

彼女が見る夢は、もはや誰か一人の人生ではなかった。

それは、世界の終焉の夢。

大地が悲鳴を上げて裂け、灼熱のマグマが天を衝く。海は干上がり、空は血の色に染まって落ちてくる。星々が次々とその輝きを失い、宇宙が冷たい闇へと帰していく。

壮大な滅びの光景。

その夢の中で、彼女は恐怖も悲しみも感じなかった。ただ、その全てを、息を呑むほどに美しいと感じていた。世界の均衡を維持するための、新たな恐怖の源。世界の終わりを夢に見ながら、その終わりそのものを糧として永劫に存在し続ける女王。

彼女は、静かに君臨する。誰も知ることのない、時の墓標の上で。