第一章 腐食の夢

また、あの夢だ。

鉄の匂いが鼻腔を満たす。錆びた鉄骨が軋む、死の間際の耳鳴りのような音。俺、カイは、崩れ落ちる廃工場の瓦礫の下で、ゆっくりと圧殺されていく自分を三人称視点で見ている。痛みはない。ただ、冷たい金属が肺を押し潰す感覚だけが、妙に生々しく意識にこびりつく。目覚めると同時、枕元の古びた遺物――クロノス・グリッド――が、青白い微弱な光を放ち、静かなパルス音を立てていた。心臓の鼓動と同期するかのような、不吉なリズムで。

「今日の死因は、圧死か」

呟きは、朝の静寂に虚しく溶けた。窓の外では、空が不自然な藤色に染まっている。昨日の夕焼けがそのまま固まってしまったような、毒々しい色彩だ。人々はもう慣れたもので、慌てふためく者は少ない。これが、俺たちの日常。「次元大崩壊」以降、世界は「時空の脈動」と呼ばれる気まぐれな物理法則の書き換えに支配されている。

研究室のドアを開けると、焦げた電子部品の匂いと、レナの淹れる濃いコーヒーの香りが混じり合って漂ってきた。彼女はグリッドから送られてくるデータを睨みつけ、ディスプレイに指を走らせている。その横顔は、数日寝ていないことを雄弁に物語っていた。

「カイ。今日の夢は?」

「廃工場の鉄骨。街の第三区画にある、取り壊し予定のやつだ」

「そこには近づかないで。絶対に」

レナの声には、命令とも祈りともつかない響きが籠っていた。俺の死の夢は、単なる悪夢ではない。それは運命の予告であり、回避しようとすればするほど、別の形で寸分違わず現実になる呪いだ。それでも、俺たちは諦めきれずにいた。死の筋書きを、ほんの少しでも変えるために。

第二章 時空の脈動

俺とレナは、食料の買い出しのため中央区画を歩いていた。彼女の顔色は相変わらず悪い。俺は無理にでも彼女を外に連れ出したのだ。

その瞬間、世界から音が消えた。

空気が奇妙な弾性を帯び、足元の石畳がぐにゃりと歪む。人々が何事かと空を見上げた刹那、重力が反転した。悲鳴が、一斉に空へと昇っていく。買い物袋が、鞄が、そして人間が、まるで意思のない風船のように宙を舞う。

「掴まれ!」

俺は叫び、レナの腕を引いて最も近くにあった街灯のポールに体を固定した。腕に食い込む金属の冷たさと、重力に逆らって引き剥がされそうになるレナの体重が、現実感を繋ぎ止める唯一の錨だった。数十秒か、あるいは数分か。ねじれた時空が元に戻ると、人々は無慈悲に地面へと叩きつけられた。鈍い衝突音と、遅れてやってくる慟哭が街を満たす。この惨状こそが、時空の脈動がもたらす日常だった。

研究室に戻ると、クロノス・グリッドが異常なパターンを記録していた。

「見て、カイ。最近の脈動……まるで何かの旋律みたいに、規則性がある」

レナが指し示した波形は、ランダムとは程遠い、意図的に描かれたグラフのように見えた。

「誰かが、指揮してるっていうのか。この世界を」

「あなたの死の夢も、大規模な脈動の前兆として発生している。まるで、巨大な波が来る前に、一点に集中するエネルギーの歪み……あなたはその特異点なのよ」

彼女の言葉は、俺の存在が、この狂った世界の中心にあるのだと告げていた。

第三章 歪んだ予兆

次の夢は、さらに悪質だった。

自分が猛烈な速度で老化していく夢だ。肌は皺だらけになり、髪は白く抜け落ち、やがて骨は脆く崩れて塵になる。その過程で感じる、全身の細胞が悲鳴を上げるような、耐え難いほどの倦怠感。目覚めたとき、俺の体は冷たい汗でぐっしょりと濡れていた。グリッドが、警告のように明滅している。

「時間加速の脈動が来る。場所は、中央駅前の広場」

レナの解析通りだった。俺たちは、人々を避難させようと広場へ走った。だが、空は穏やかなままで、俺たちの警告に耳を貸す者など誰もいない。

「頼む、ここから離れてくれ!」

俺の叫びは、ただの狂人の戯言として雑踏に掻き消された。

運命から逃れるため、俺は広場から最も遠い裏路地へと駆け込んだ。これでいい。夢の舞台から離れさえすれば。そう思った矢先だった。頭上のビルから、作業員の滑らせた工具箱が落下してきた。咄嗟に身を翻した俺の足は、無造作に置かれていたオイル缶に乗り、勢いよく滑る。体が放り出された先は、皮肉にも、広場の中心だった。

世界が、陽炎のように揺らめき始める。時間加速だ。人々が恐慌状態に陥る中、俺の体の時間が軋みを上げて加速していく。

「カイ!」

レナの絶叫が聞こえた。彼女は負傷も省みず、グリッドの出力を最大に引き上げていた。青白い光のドームが俺を包み込み、時間の奔流から守る。脈動が過ぎ去った後、俺は無事だった。だが、グリッドの過負荷に耐えきれなかったレナが、腕を押さえてその場に崩れ落ちていた。

第四章 グリッドの囁き

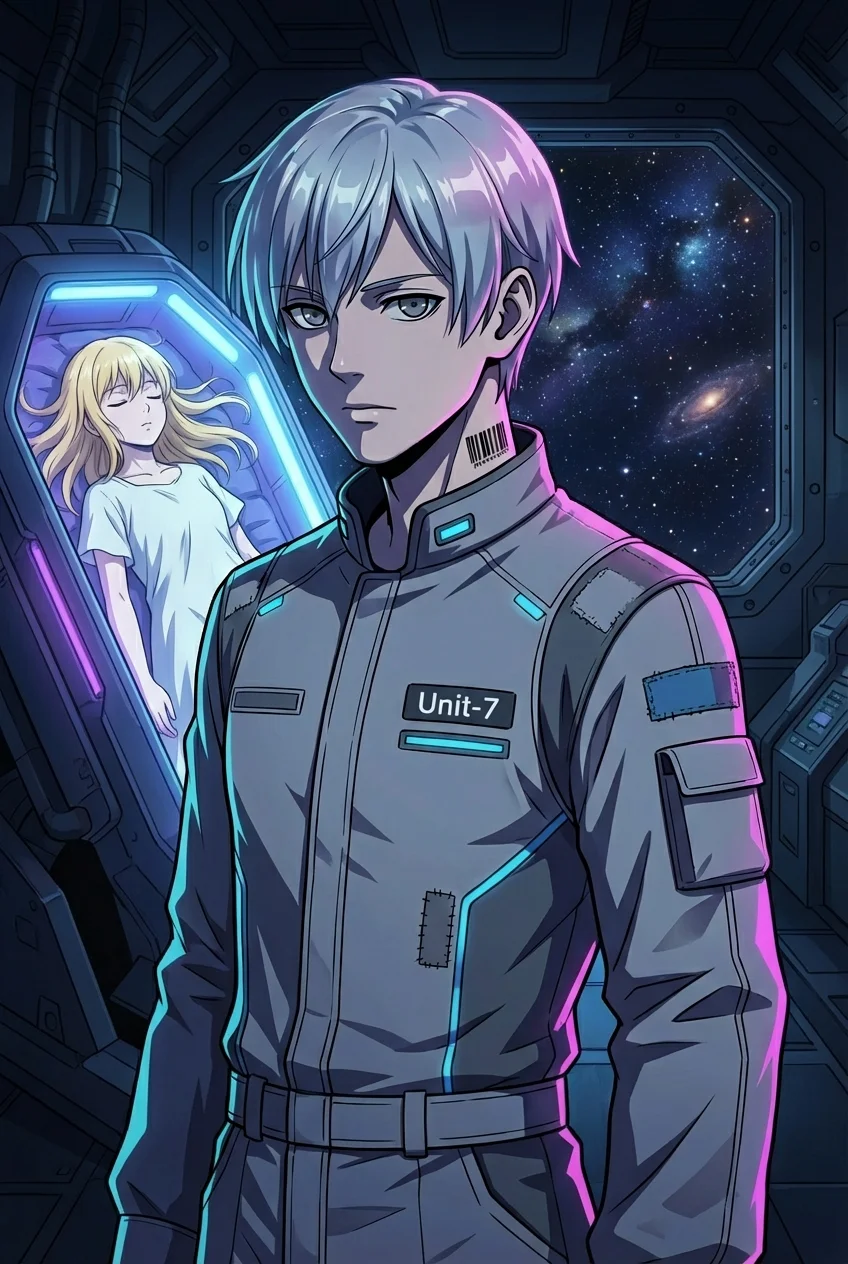

レナが眠るベッドの傍らで、俺は一人、クロノス・グリッドと向き合っていた。彼女を危険に晒した罪悪感が、鉛のように胸に沈む。俺が死ねば、彼女はもう傷つかなくて済むのだろうか。そんな考えが頭をよぎった時、グリッドがこれまでになく強い光を放った。

それは、単なる信号ではなかった。

ノイズ混じりの映像と、断片的な音声。

『……計画……進化……干渉源……回避セヨ……』

それは、遥か未来からのメッセージだった。

俺はグリッドに意識を集中させ、その囁きに耳を澄ませた。断片的な情報が、脳内で一つの恐ろしい物語を紡ぎ始める。時空を操作していたのは、滅びゆく運命にあった未来の人類だった。彼らは種の存続を懸け、過去の物理法則を書き換えることで、人類を新たなステージへ強制的に進化させようとしていたのだ。「進化計画」――それが、この狂った世界の真相だった。

時空の脈動は、その大掛かりな手術の副作用に過ぎない。そして、俺の死の夢は。未来からの巨大な干渉が「現在」という一点に集中することで生まれる、時空の歪みそのものだった。俺は、計画がもたらす最も危険なエネルギーを受け止める、避雷針のような存在。俺が死ぬたびに、この世界は僅かな安定を得る。俺の死は、未来の人類にとって、計画を維持するための必要悪だったのだ。

第五章 円環の始まり

選択肢は二つだった。

未来人類の壮大なエゴを受け入れ、名もなき犠牲として死に続けるか。それとも、クロノス・グリッドの力を使い、未来からの干渉を断ち切って計画そのものを阻止するか。

「生きて、カイ」

いつの間にか目を覚ましていたレナが、か細い声で言った。その潤んだ瞳が、俺の決意を固めさせた。俺は彼女のために、そして、弄ばれるだけの運命から自由になるために、戦うことを選んだ。

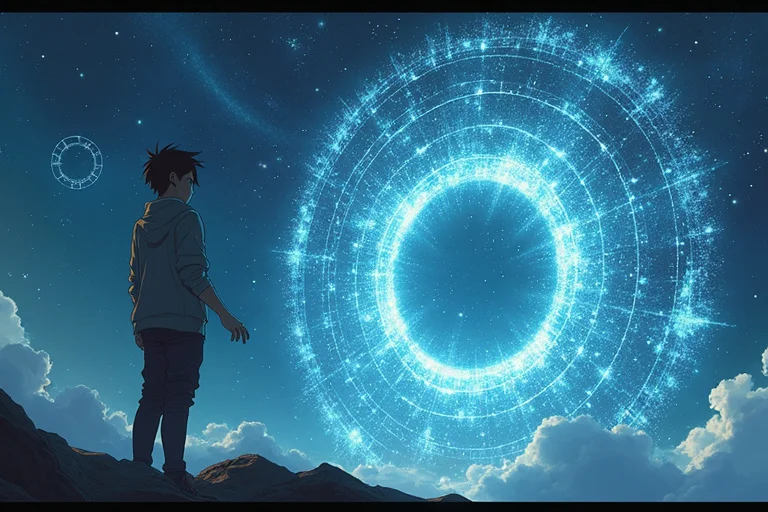

研究室の中心、グリッドの前に立つ。レナが見守る中、俺は装置の全エネルギーを解放し、未来へと繋がる干渉経路へ、逆流信号を放った。時空の源流を断つ、最後の賭けだ。

世界が白く染まる。

凄まじいエネルギーの奔流が、俺の意識を飲み込んでいく。目の前に、走馬灯のように自分の人生が逆再生されていく。レナとの出会い。数えきれないほどの死の夢。そして――さらに遡り、見たこともない光景が広がる。

それは、数百年前。「次元大崩壊」が起こった、まさにその瞬間だった。

未来からの「進化計画」による干渉を察知した当時の科学者たちが、それを阻止するためのカウンタープログラムとして、一つの純粋な意識データを過去へと送っていた。そのプログラムの目的は、未来からの干渉を吸収し、時空に歪みを生じさせることで、計画の危険性を知らせること。

未来から来た「干渉源」。

時空の歪みそのもの。

―――それが、俺の正体だった。

計画を止めようとする俺の最後の行動こそが、俺という存在を過去へ送り込み、この閉じた因果のループを完成させる引き金だったのだ。

第六章 クロノスの残響

俺の意識は、始まりも終わりもない円環の中に溶けていく。未来を救うために過去へ送られ、その存在が世界を歪ませ、その歪みを止めるために行動し、そしてまた過去へ送られる。永遠に繰り返される自己犠牲のループ。それが、俺に与えられた運命の全てだった。

現実世界では、あれほど猛威を振るっていた時空の脈動が、嘘のようにぴたりと止んだ。空は澄み渡り、穏やかな青色を取り戻している。世界は救われたのだ。

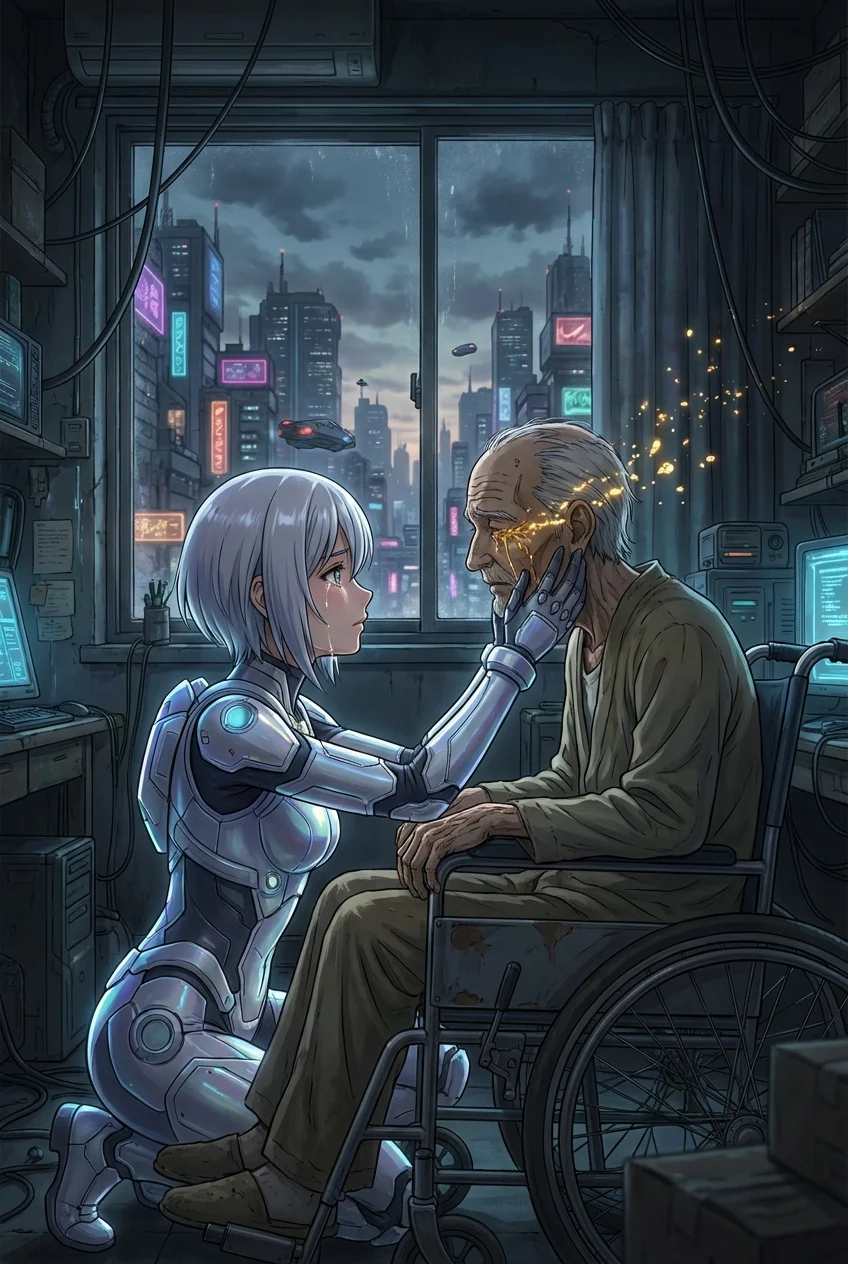

レナは、カイという存在が光の粒子となって消え去るのを、ただ呆然と見送っていた。静寂を取り戻した世界で、彼女は一人、床に落ちたクロノス・グリッドを拾い上げる。

それは、もう未来からの信号を発することも、死の夢を予告することもない。

ただ、まるで心臓の鼓動のように、微かな青いパルスを、永遠に点滅させ続けているだけだった。

それは、円環の中で無限の死を繰り返す、愛した男の残響。

レナはグリッドを強く握りしめ、涙をこらえて空を見上げた。穏やかになった世界は、あまりにも広くて、そして空っぽだった。彼女はそっと、彼の名前を呟いた。その声は、もう誰にも届かない。