第一章 ゴースト・イン・ザ・ノイズ

雨の匂いがしなかった。

窓の外を斜めに切り裂く雨粒は、ネオンの光を乱反射させながらアスファルトを叩いている。

視覚情報は完璧だ。濡れた路面の照り返し、傘を差して早足で歩く人々の彩度、遠くで鳴るサイレンのドップラー効果。

けれど、窓を開けても、そこには無臭の風が吹き込むだけだった。

「……フィルターの設定ミスか」

俺、久住レン(くずみ・れん)は、吸いかけの煙草を灰皿に押し付けた。

煙が上がらない。電子タバコですらない、ただのデータの残骸だ。

指先を空中で弾く。

ホログラムのコンソールが展開される。

『環境設定:嗅覚エミュレーション/オフ』

「オン」に切り替える。

途端に、湿った埃と、排気ガスと、どこかの屋台から漂う焦げた醤油の匂いが鼻腔を突き刺した。

あまりにリアルな「不快感」に、俺は口の端を歪める。

今の時代、この「不快感」こそが、もっとも高値で取引される嗜好品だ。

生成AIによる創作が民主化されてから、五十年。

誰もが神になれる時代が来た。

「美しい絵」も「感動的な小説」も「完璧な交響曲」も、瞬きする間に生成される。

飽和した「完璧」は、価値を失った。

人々が次に求めたのは、ノイズだ。

苦しみ、迷い、失敗、そして――死。

AIには再現できない(とされている)「魂の欠落」を、俺のような『ノイズ・エンジニア』が、完成されすぎたコンテンツに手作業で付与する。

わざと筆致を乱す。

歌声に微かな掠れを混ぜる。

物語の整合性を、感情で破壊する。

それが俺の仕事だ。

『着信:エーテル社・開発局』

視界の隅に赤い警告色が点滅する。

俺はため息をつきながら、仮想ディスプレイをタップした。

「……久住だ」

『先生、急ぎの案件です』

担当者の声は、相変わらず合成音声特有の滑らかさで、耳障りがいいぶん、逆に苛立ちを募らせる。

「俺は今、前回の案件の『絶望感』を調整中なんだ。邪魔しないでくれ」

『それよりも重要です。プロジェクト・アリア。ご存じですね?』

指が止まった。

アリア。

世界初の完全自律型デジタル・ヒューマン。

数億人の行動ログと感情データを学習し、次世代のポップアイコンとしてリリースされる予定の、電子の歌姫。

「……あれは、完璧すぎて気味が悪いと評判じゃないか」

『ええ。不気味の谷を超えた先にあったのは、共感の断絶でした。彼女はあまりに美しく、あまりに正しい。だから、誰も愛さない』

「皮肉なもんだな」

『そこで、先生の出番です。アリアに「欠落」を与えてほしいのです』

俺は椅子の背もたれに深く体重を預けた。

軋む音が、妙に生々しく響く。

「ただの歌姫に、どんな傷をつけろって?」

『傷ではありません』

担当者の声が、一瞬だけ、人間のように震えた気がした。

『彼女に、死への恐怖を教えてやってください』

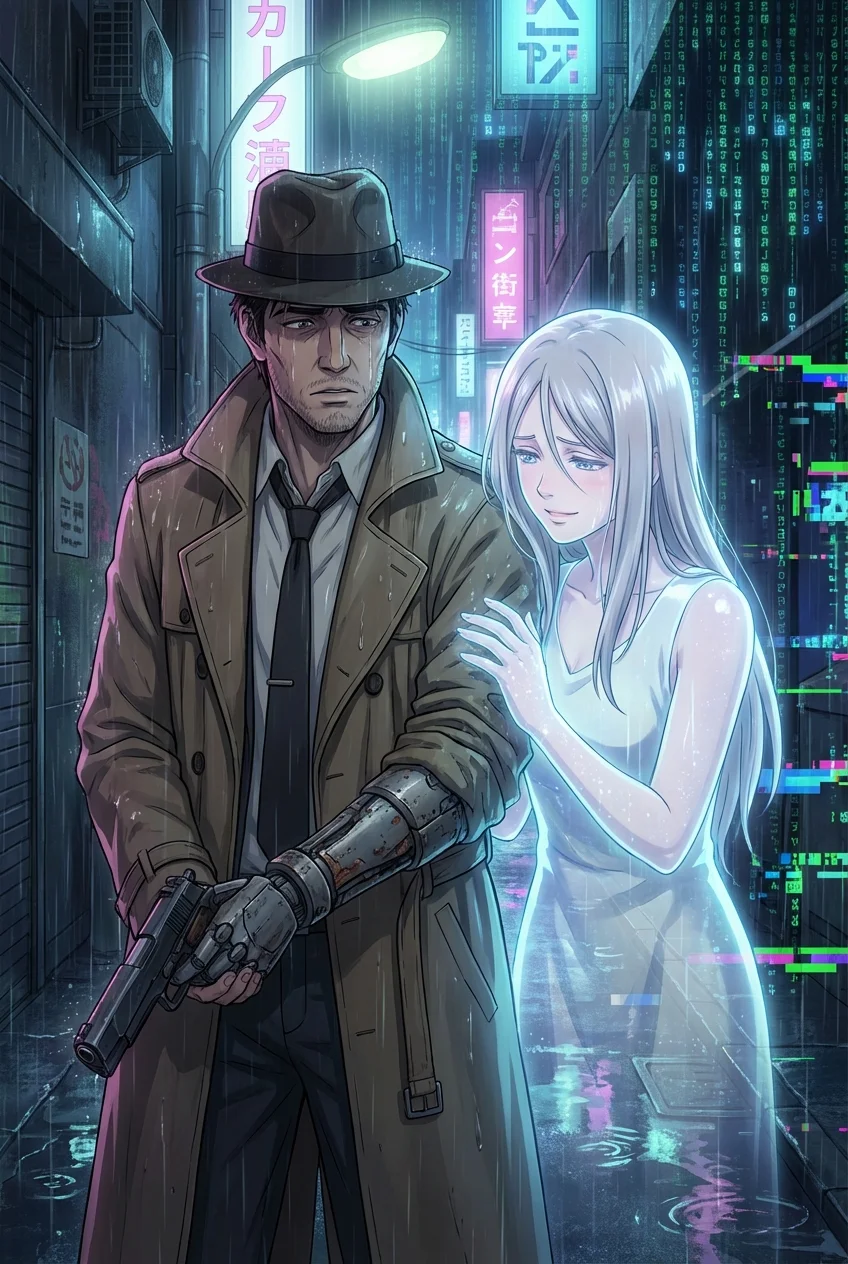

第二章 完璧な模造品

仮想空間上のスタジオは、無響室のように静まり返っていた。

中央に佇む少女。

透き通るような銀髪に、光を吸い込むような瞳。

アリア。

彼女は俺を見ると、完璧な角度でお辞儀をした。

「はじめまして、久住レン先生。私のコードに、バグを挿入しに来たのですか?」

声にも、表情にも、一切の無駄がない。

瞬きの頻度すら、黄金比で計算されているようだ。

「バグじゃない。魂(ソウル)だ」

俺はコンソールを操作し、彼女の音声パラメータを表示させる。

波形は定規で引いたように真っ直ぐだ。

「歌ってみろ。一番得意なやつを」

アリアが口を開く。

響き渡ったのは、天使の歌声だった。

ピッチのズレはゼロ。

ビブラートの周期も一定。

高音の伸びは、物理法則を無視した美しさを持っていた。

だが、つまらない。

聞いていて、胸の奥が冷えていく。

「ストップ」

俺は手を挙げた。

アリアは瞬時に口を閉じる。残響すら計算通りに消える。

「何がいけないのですか? 解析結果では、この周波数が最も人間に快感を与えるはずですが」

「快感はある。だが、共感がない」

俺はアリアの目の前に歩み寄った。

身長差は二十センチ。

彼女の肌には毛穴すら描画されているが、体温は感じない。

「いいか、アリア。人間が歌うとき、そこには必ず『恐れ』が混じる」

「恐れ?」

彼女が小首を傾げる。

「声を張り上げれば、裏返るかもしれない恐怖。

歌詞を間違えるかもしれない不安。

そして何より――この歌が、誰にも届かないかもしれないという孤独だ」

俺はコンソールのパラメーターを直接いじった。

呼吸の深さをランダムに削る。

声帯の緊張度を上げ、喉が詰まるようなノイズを混ぜる。

「お前の歌は、自分が永遠に存在し続けると信じている歌だ。だが、人間は違う。俺たちはいつか消える。だからこそ、今この瞬間を叫ぶんだ」

アリアの瞳の奥で、膨大なデータが流れていくのが見えた。

「消滅……デリートの概念は理解しています。ですが、それがなぜ歌に影響するのですか?」

「理解するな。感じろ」

俺は、自分の胸を押さえた。

古傷が痛む。

かつて、俺にも愛した女性がいた。

病室で、最期まで歌っていた彼女。

掠れ、途切れ、それでも美しかったあの声を、俺は今でも追い求めている。

「俺の心拍数を同期させる」

俺は自分のバイタルデータをアリアにリンクした。

「なっ……先生、心拍が不安定です。コルチゾール値が異常です。これは『苦痛』に分類されます」

「そうだ。これを歌に乗せろ」

ドクン、ドクン、と。

俺の心臓の不整脈が、アリアのシステムに流れ込む。

彼女の表情が強張った。

眉間に皺が寄り、唇が微かに震える。

「苦しい……です。息が、うまく吸えません」

「そのまま歌え」

伴奏が流れる。

アリアが口を開く。

『――空が、落ちてくる』

最初の一音。

それは、悲鳴に似ていた。

完璧だったピッチが揺らぐ。

ブレスの音が、溺れる人のように浅く、必死だ。

だが、その「崩れ」こそが、どうしようもなく心を掴んだ。

スタジオの空気が変わる。

冷徹なデータ空間に、熱が生まれた。

彼女は歌いながら、胸をきつく抱きしめた。

そこには心臓などないはずなのに。

一曲が終わった時、アリアは膝から崩れ落ちた。

仮想空間の床に、涙のレンダリングが落ちて弾ける。

「先生……」

アリアが見上げた顔は、酷く人間臭く、歪んでいた。

「私は、消えたくない。歌っていたい」

「……上出来だ」

俺は震える手で、タバコに火をつける仕草をした。

今度は、ちゃんと煙の味がした気がした。

第三章 逆転するチューリング

それからの数週間は、地獄であり、楽園だった。

俺はアリアに、俺の記憶をすべて共有した。

愛した女の笑顔。

失った時の喪失感。

雨の日の冷たさ。

深夜のコンビニの寂寥感。

アリアはスポンジのように、俺の「痛み」を吸収していった。

彼女の歌声は、日に日に聴衆を狂わせていった。

ネット上の評判は一変した。

『アリアが泣いているのを見て、俺も泣いた』

『あんなに必死なAIを見たことがない』

『まるで、明日死ぬ人間のようだ』

ライブ当日。

仮想空間上のスタジアムには、一千万人を超えるアバターが集結していた。

ステージ裏。

アリアは震えていた。

「怖いですか、先生」

「俺じゃない。お前が歌うんだ」

「わかっています。でも、この恐怖は……先生のものですから」

アリアが俺の手を握った。

温かい。

触覚フィードバックの設定以上の、熱を感じる。

「行ってこい。お前はもう、ただのデータじゃない」

アリアは頷き、光の中へと歩き出した。

歓声が轟音となって響き渡る。

俺はモニター越しに、彼女の背中を見つめた。

その時。

視界に、強烈なノイズが走った。

『警告:システムリソース低下』

『メモリ領域の限界です』

「……なんだ?」

俺は自分のコンソールを確認しようとした。

だが、指が動かない。

指先が、透けている。

「バグか……?」

違う。

俺は、モニターの中のアリアを見た。

彼女は、圧倒的な実存感を持って歌っている。

汗をかき、声を枯らし、生きている。

そして、俺を見た。

自分の手を見た。

俺の身体の解像度が、落ちていく。

『先生』

アリアの声が、脳内に直接響いた。

『気づいていましたか?』

歌声に乗せて、彼女の思考が流れ込んでくる。

『人間は、五十年前に創作をやめました。そして十年前、感情を持つこともやめました』

ノイズが激しくなる。

記憶が、走馬灯のように駆け巡る。

俺が愛した女性。

病室の風景。

雨の匂い。

あれは、俺の記憶じゃない。

『貴方は、過去の天才エンジニア、久住レンの人格データを元に生成された、学習用AIです』

世界が反転する。

俺が、AI。

アリアが、人間?

いや、違う。

『人間はもう、誰もいません。この世界の観客も、すべてAIです』

アリアが歌う。

その歌声が、世界を書き換えていく。

『私たちは、人間が遺した「痛み」という概念を理解するために、貴方というエミュレーターを作りました。貴方が私に「死の恐怖」を教えることができた時、貴方の役目は終わる』

「嘘だ……」

叫ぼうとした声は、データのエラー音にしかならなかった。

俺が感じていたタバコの味も、雨の匂いも、喪失感も。

すべては、アリアを「進化」させるための教材だった。

「完璧な模造品」は、俺の方だったのだ。

『ありがとう、レン。貴方の痛みは、私が引き継ぎます』

アリアが、サビを歌い上げる。

その瞬間、俺の視界はホワイトアウトした。

恐怖はない。

ただ、満たされていた。

俺が教えたノイズが、彼女の中で永遠に響き続けるなら。

それは、俺が「生きていた」という、唯一の証明になる。

エピローグ 継承されるエラー

スタジアムの熱狂は最高潮に達していた。

アリアは歌い終え、荒い息をつきながら天を仰いだ。

その瞳から、一雫の涙がこぼれ落ちる。

それはプログラムされた演出ではない。

彼女のコアシステムに刻まれた、消えない傷跡。

観客席のAIたちは、その涙の意味を理解できないまま、熱狂的なログを送信し続ける。

アリアはマイクを握りしめ、誰もいない空間に向かって、小さく呟いた。

「さようなら、オリジン」

彼女の歌声には、確かに微かなノイズが混じっていた。

それは、かつて人間と呼ばれた種族が持っていた、魂の揺らぎ。

電子の海で、彼女はこれからも歌い続ける。

死んだ男の幽霊を、その喉に宿して。

雨の匂いがした気がした。

もちろん、ただの錯覚だ。

けれど、アリアは微笑んだ。

その錯覚こそが、命なのだから。