第一章 育成の代償

「リウス、踏み込みが浅い! 六番のステップ!」

喉が裂けそうなほどの絶叫。

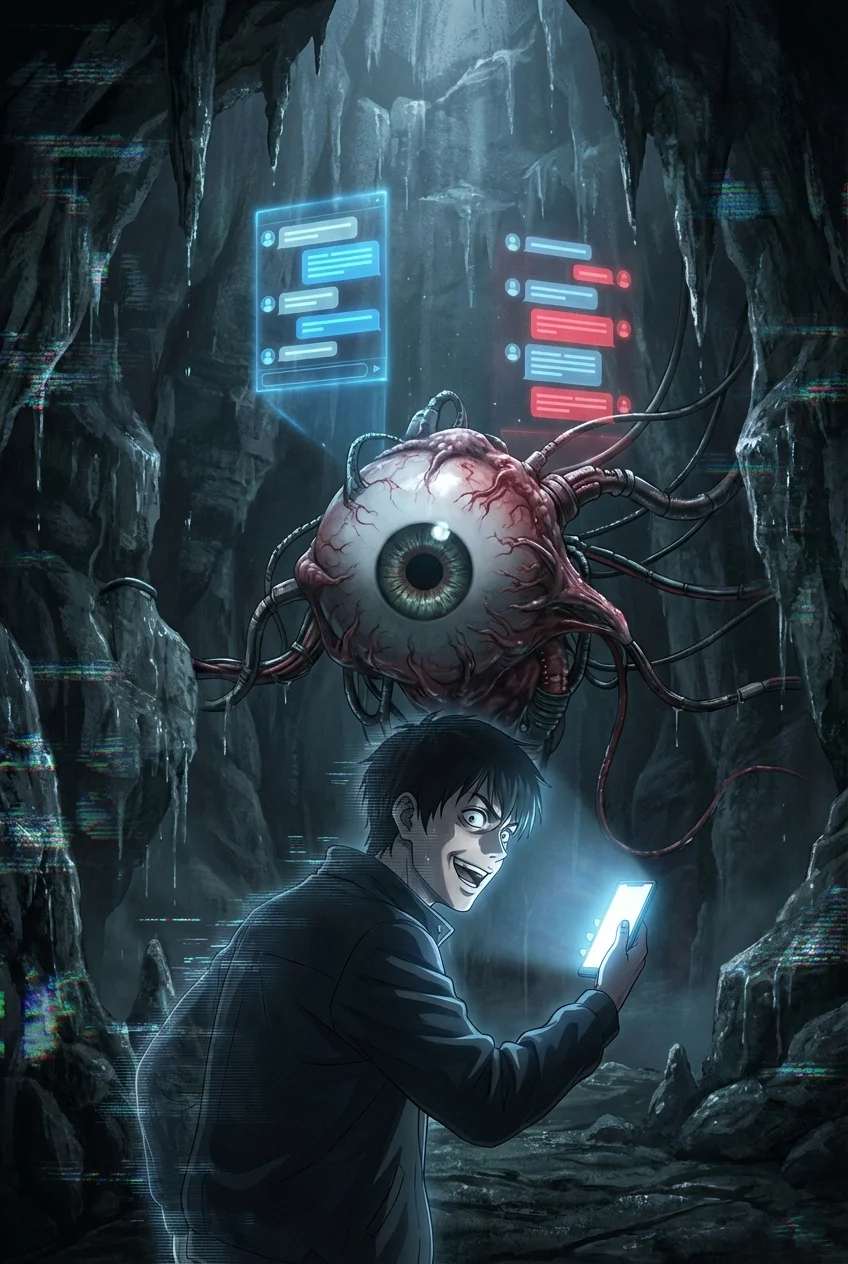

私の声に反応し、銀髪の剣士が石畳を蹴った。

切っ先が風を切り、重厚な金属音が洞窟内に響き渡る。

「はっ!」

リウスの剣が、襲いかかるキメラの爪を弾いた。

その瞬間、私の手の中にある『輝石のペンライト』が、火傷しそうなほどの熱を発する。

ジジッ、バチチッ。

プラスチックの筐体が軋む。

この世界において、ペンライトはただの応援グッズではない。

対象の魂と同期し、可能性を拡張する『概念礼装』だ。

私は汗ばんだ指で、グリップのダイヤルを回す。

狙うは『赤』の波長。

攻撃力特化、リミッター解除の赤。

「いけぇっ!」

私の意思が光となってリウスの背中に突き刺さる。

彼の筋肉が膨張し、剣速が倍加した。

一閃。

キメラの巨体が、音もなく両断される。

舞い上がる粉塵。

土煙の向こうで、リウスが剣についた血糊を払った。

その所作の、あまりの洗練され具合に息を呑む。

美しい。

一分の隙もない、完成された芸術品のようだ。

「シズク、今のタイミング……完璧だったろ?」

リウスがこちらへ歩いてくる。

かつての少年のような無邪気な笑み。

でも、私の背筋には冷たいものが走っていた。

彼が足元に転がる「何か」を踏みつけたからだ。

それは、ボロボロに錆びついた短剣だった。

彼が故郷を出る時、亡き父親から譲り受けた唯一の形見。

昨晩まで、毎晩布で磨いて大切にしていたはずの宝物。

「リウス、それ……お父さんの短剣」

「ん?」

彼は足元の短剣を一瞥し、眉一つ動かさずに言った。

「ああ、このナマクラか。切れ味が悪いし、もう要らないな」

カラン、と。

彼は無造作に、形見を瓦礫の山へと蹴り飛ばした。

私の心臓が早鐘を打つ。

違う。

リウスは、そんなことをする人じゃない。

彼はどれだけ強くなっても、過去を大切にする優しい人だったはずだ。

「……リウス? 忘れちゃったの? それは、お父さんが」

「親父?」

彼は小首をかしげる。

その瞳は澄み渡る湖のように綺麗で、そして底が見えないほど空虚だった。

「誰だっけ、それ。有名な剣士か?」

ペンライトを握る指先が白くなる。

視界の端で、ステータス画面のような光の文字が明滅した。

『スキル***剣聖***習得に伴い、メモリ領域***家族の記憶***を解放しました』

喉の奥から、乾いた音が漏れる。

強くなるたびに。

私の推しが「完成」に近づくたびに。

彼の中の「人間」が、システムによって削除されていく。

第二章 不完全な神の食卓

王都の地下深く。

「祭壇の間」と呼ばれるその場所は、有機的な温かみが一切排除されていた。

壁一面に走る幾何学模様の光。

ブゥン、ブゥンと重低音を響かせる、巨大な光の柱。

そこに「神」と呼ばれる人格など存在しなかった。

あるのは、世界を管理するためだけの冷徹な『システム』だけ。

私は柱の前に立ち尽くす。

膝が震えて、立っているのがやっとだ。

リアルで店長に怒鳴られる時と同じ。

胃が縮み上がり、視線が泳ぎ、言葉が出てこない。

私はいつだってそうだ。

自分の意見を飲み込み、流れに身を任せるだけのモブキャラ。

けれど。

『適合率98%。個体名リウスの概念昇華プロセス、最終段階へ移行します』

無機質なシステム音声が脳内に直接響く。

光の柱の中に、リウスが浮かんでいた。

彼は目を閉じ、胎児のように丸まっている。

その体から、ポロポロと光の粒が零れ落ちていた。

あれは、彼の感情だ。

「怒り」や「悲しみ」、「焦燥」といった、神になるためには不要なノイズ。

『不純物の除去、順調。あと5分で彼は、完全なる秩序の一部となります』

「……やめ、て」

私は蚊の鳴くような声で呟く。

ペンライトを胸に抱きしめる。

『推奨:プロデューサーによる最終承認(エンター)。彼を世界のために捧げてください』

「ふざけるな……っ!」

私は顔を上げた。

震える足で一歩踏み出す。

「リウスは、あんたのパーツなんかじゃない!」

『理解不能。彼自身が「強くなりたい」と望みました。我々は効率的に最適解を提供しているに過ぎません』

柱の光が強まり、リウスの表情が映し出される。

安らかな顔だ。

苦しみも、迷いもない。

私が憧れた、あの日向のような笑顔は、もうどこにもない。

「違う……。リウスが欲しかった強さは、こんな空っぽなものじゃない!」

私は知っている。

彼が初めて剣を握った日、手が豆だらけになって泣いていたことを。

私の作った焦げたクッキーを、「世界一うまい」と無理して食べたことを。

その不器用さが。

その弱さが。

彼を彼足らしめていたのに。

『感情論は不要です。承認しなさい』

壁面の光が赤く点滅し、威圧的なアラート音が空間を圧迫する。

怖い。

逃げ出したい。

でも、ここで逃げたら、私は一生、自分を許せない。

私はペンライトを掲げた。

震えは止まらない。

汗で滑るグリップを、両手で死ぬ気で握りしめる。

「承認なんてしない。私は……リウスを『不合格』にする!」

第三章 推しの本当の「色」

『警告。プロデューサーの反逆を検知。強制排除を開始します』

空間そのものが歪むような圧力が、私を襲った。

見えない壁に弾き飛ばされ、石畳に叩きつけられる。

口の中に鉄の味が広がった。

「うっ……ぐぅ!」

痛い。

ペンライトにヒビが入る。

視界が霞む中で、光の柱の中のリウスが目を開けた。

その瞳は金色に輝き、私を見下ろしている。

けれど、そこに私という存在は映っていない。

『シズク、俺を導いてくれ。完全な存在に。迷いのない世界に』

彼が口を開く。

それはリウスの声色をした、神の言葉。

私はよろめきながら立ち上がる。

ペンライトの光量が不安定に明滅している。

普通の「応援」では届かない。

神が与える「完全な白」の前では、どんな色も霞んでしまう。

(考えろ……彼を取り戻すための色を)

赤じゃない。

青でも、黄色でもない。

綺麗な色じゃダメだ。

神は「綺麗」なものしか取り込まないのだから。

脳裏に走馬灯のように、彼との日々が過ぎる。

かっこいい彼。

強い彼。

でも、一番愛おしかったのは?

――雨の日に泥だらけで転んで、顔をぐしゃぐしゃにして悔しがっていたリウス。

――私の前でかっこつけようとして、盛大に噛んで、耳まで真っ赤にしていたリウス。

「……あった」

私はペンライトの操作パネルを叩く。

既存のプリセットにはない波長。

複数の色を乱雑に混ぜ合わせ、ノイズだらけの信号を作る。

『警告。不正なパラメータを検知。直ちに停止せよ』

「うるさい! これこそが、リウスだ!」

私はペンライトを、光の柱へ向けて突き出した。

そこから放たれたのは、濁った光線。

泥のような茶色。

血のような赤黒さ。

涙のような鈍い灰色。

それらが混沌と混ざり合った、世界で一番汚くて、温かい色。

「リウス! 思い出せぇぇぇッ!!」

「お前は神様なんかじゃない! かっこつけて失敗して、泣いて笑う、ただの人間だろ!!」

バキィィィッ!!

限界を超えた負荷に耐えきれず、私の手の中でペンライトが砕け散った。

しかし、放たれた光は矢となって、完璧な結界を食い破る。

神聖な白い光に、泥色のインクをぶちまけたように、ノイズが拡散していく。

『エラー。エラー。不純物の混入により、昇華プロセス崩壊――』

光の柱の中で、リウスが頭を抱えて絶叫した。

「が、あああああっ!!」

「リウス!」

「……恥ずかしいんだよ、馬鹿野郎!!」

彼は叫んだ。

神の言葉ではない。

彼自身の、魂の叫び。

「シズクの前で転んだのも! ピーマンが食えないのも! 全部、俺の黒歴史だ! 勝手に消すんじゃねぇ!」

光の柱に亀裂が走る。

パリン、と。

まるで薄氷が割れるように、世界を縛っていたシステムが砕け散った。

最終章 それぞれのステージへ

静寂が戻った地下空間には、瓦礫の山と、舞い散る光の粒子だけが残されていた。

「……いってぇ」

瓦礫の山から、一人の青年が這い出てくる。

銀髪は煤で汚れ、服はボロボロ。

かつての神々しさは欠片もない。

「リウス……」

私が駆け寄ると、彼はバツが悪そうに鼻をこすった。

「わりぃ、シズク。なんか俺、すげぇダサいとこ見せた気がする」

「ううん」

私は首を横に振る。

涙で視界が歪んで、彼の顔がよく見えない。

「今までで一番、かっこよかったよ」

彼は驚いたように目を丸くし、それからニカっと笑った。

その笑顔には、人間特有の「体温」があった。

「そっか。……なら、いいか」

彼が手を差し出してくる。

その手を握ろうとして、私は自分の指先が透けていることに気づいた。

役割を終えた異世界からの干渉者は、元の世界へ弾き出される。

そういう理(ことわり)だ。

「時間、みたいだな」

リウスの声が寂しげに響く。

「うん。……でも、大丈夫。リウスはもう、私が導かなくても歩けるから」

「ああ。もう完璧なんて目指さない。泥臭くても、俺自身の足で生きていくよ」

彼は私の透けた手を、そっと両手で包み込んだ。

触れている感覚は薄いけれど、その温かさだけは心臓に直接届いた。

「ありがとう、シズク。お前は俺の、最高のプロデューサーだ」

「……元気でね、私の推し」

視界が白く染まり、地下の冷たい空気も、彼の掌の感触も遠のいていく。

最後に見たのは、涙を堪えて、精一杯の笑顔で見送ってくれる彼の姿だった。

「……ありがとうございましたー」

コンビニの自動ドアが開く音で、私は我に返った。

手元のレジスター。

温めた弁当の匂い。

窓の外には、見慣れた日本の朝の風景。

夢だったのだろうか。

全ては、疲れた私の妄想だったのかもしれない。

けれど。

私はエプロンのポケットに手を入れる。

そこには、砕けたペンライトの破片――小さな輝石のかけらが入っていた。

微かに、まだ熱を持っている。

ふと、店舗のガラスに映る自分を見た。

いつも通りの、冴えない私。

でも、その瞳の奥には、確かな光が宿っていた。

神様すらねじ伏せた、あの泥臭い色が。

「さて、と」

私は深く息を吸い込み、顔を上げた。

背筋を伸ばす。

もう、誰かの顔色を伺って縮こまるのはやめだ。

次の客が入ってくる。

私は精一杯の声を張り上げた。

「いらっしゃいませ!」

その声は、自分でも驚くほど明るく、遠くまで響いた。

私の物語は、まだ始まったばかりだ。