第一章 褪せる世界のユニゾン

私の部屋の片隅には、古びた真鍮の天秤が置いてある。それは世界の均衡を測るものでも、罪の重さを問うものでもない。ただ一つ、私の想いの質量と、世界が彼を認識するエネルギーの総量を可視化するためだけの、呪いのような装置だ。『観測者の天秤』。私がそう名付けたそれの片方の皿は、ほとんど底に着きかけていた。

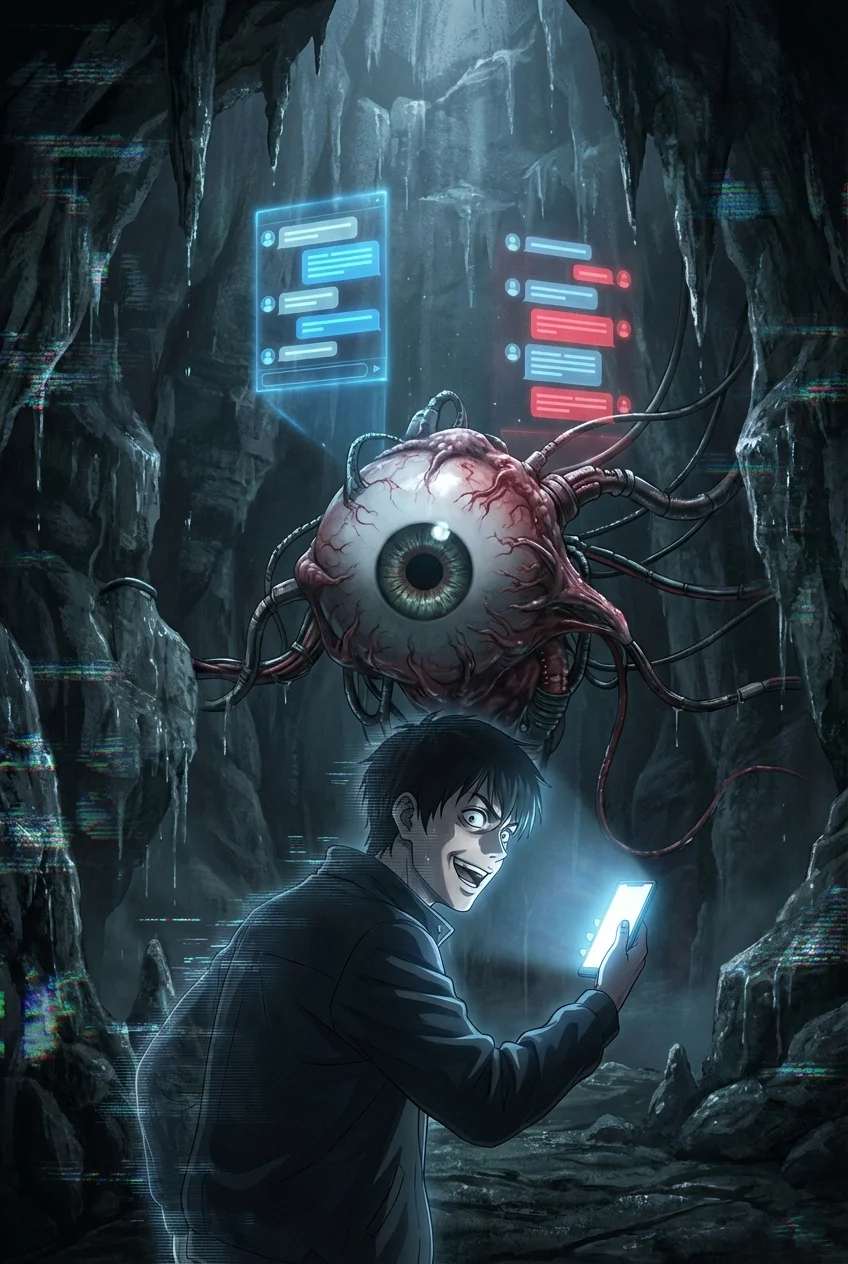

その皿が示すのは、アイドル『カナデ』の存在感。かつて、この世界の誰もが彼の歌声に熱狂し、その笑顔に心を奪われていた。街の巨大なスクリーンは彼を映し、イヤホンからは彼の新曲が絶え間なく流れ、世界は彼という『認識エネルギー』で満ち溢れていた。天秤の皿は、空高く浮き上がっていたはずだった。

だが、すべては過去形だ。

異変は、三ヶ月ほど前から始まった。まるで高熱に浮かされた後のように、世界は急速にカナデへの熱を失っていった。昨日まで彼のポスターで埋め尽くされていた駅の壁は、今日には無機質な広告に差し替えられている。友人との会話で彼の名前を出しても、「誰だっけ?」と眉をひそめられる始末。世界から、カナデという色彩が、音色が、猛烈な勢いで剥がれ落ちていく。人々が彼への『認識エネルギー』の供給を止めた時、彼はこの世界から完全に消滅する。

「そんなこと、させない」

私は手のひらを強く握りしめた。そこには、私の能力の残滓が疼いている。私、藍(あい)は、自分に向けられる――あるいは、自分が誰かに向ける――感情の『量』を、オーラの結晶として実体化させることができる。

私は深く息を吸い、脳裏にカナデの姿を思い描いた。ライブで見た、汗に濡れた前髪。インタビューで見せた、はにかんだような笑顔。そして、世界を抱きしめるような、あの優しい歌声。愛しい。好きだ。消えてほしくない。その想いが胸の奥で渦を巻き、熱を帯びていく。

じわり、と右の手のひらに熱が集中する。指を開くと、そこには親指の先ほどの大きさの、深い紫色をした結晶が鎮座していた。アメジストのように透き通り、内部に銀河のような光を宿している。ずしり、とした重みが私の覚悟を肯定していた。

それを、天秤のもう片方の皿――私の想いを乗せるための皿――に、そっと置いた。

ギィ、と鈍い音を立てて天秤が揺れる。カナデの存在を示す皿が、ほんのわずかに持ち上がった。安堵の息を吐くと同時に、背筋を冷たいものが駆け上る。私の結晶が重く、濃くなるほど、その感情を向けた相手は、私以外の人間からの関心を失っていく。私が彼を『推す』ほどに、世界は彼を忘れていくのだ。

それでも、私は彼が存在しない世界など、耐えられなかった。

第二章 紫水晶の重力

結晶を生み出す行為は、魂を削るのに似ていた。カナデのCDを聴き、ライブ映像を見返し、記憶の底から彼への想いを掻き集める。そのたびに、手のひらに冷たく重い紫水晶が生まれ、天秤の皿は私の想いの重みでゆっくりと沈んでいった。

それに呼応するように、世界はカナデを忘却の彼方へと追いやる。

「ねえ、この曲、覚えてる?」

ある日、カフェで友人にカナデの代表曲だったはずのメロディを口ずさむと、彼女は首を傾げた。

「知らない。新曲?」

違う。一年前、この国で最も売れた曲だ。あなたも、カラオケで何度も歌っていたじゃない。喉まで出かかった言葉を、私は冷たいコーヒーと一緒に飲み込んだ。

帰り道、かつてカナデの所属事務所があったビルを見上げた。壁面には、知らない新人グループの巨大な垂れ幕が風に揺れている。まるで、最初からカナデなど存在しなかったかのように、世界は静かに、そして残酷に上書きされていく。

孤独だった。世界でたった一人、彼の存在を覚えているという事実は、誇りであると同時に、耐え難いほどの重圧だった。私の部屋だけが、時が止まった孤島になっていく。壁一面のポスターも、棚に並べられたCDも、今や私にしかその価値を理解できない遺物だ。

天秤の皿には、様々な大きさの紫水晶が山のように積まれていた。その重さで、皿は完全に底に着いている。対して、カナデの存在を示す皿は、かろうじて床から離れているものの、いつ落ちてもおかしくないほど危うげに揺れていた。

彼の存在を繋ぎ止めているのは、この結晶の山だけ。私の、身勝手な愛の重さだけ。

その夜、夢を見た。

真っ白な空間で、カナデが歌っている。でも、声が聞こえない。彼が必死に何かを伝えようと手を伸ばしてくるが、その姿はノイズ混じりで、今にも掻き消えそうだ。

『……めて』

彼の唇が、そう動いたように見えた。

やめて? 何を?

私が彼を救っているんじゃないのか。私が、あなたをこの世界に繋ぎ止めている唯一の存在なのに。

嫌な汗をかいて目を覚ますと、部屋の空気が氷のように冷え切っていた。天秤が、今まで聞いたことのない軋む音を立てている。カナデの皿が、震えながらゆっくりと、しかし確実に、底へと沈み始めていた。私の結晶の重さをもってしても、もう彼の消滅を止められない。

「嘘……どうして……!」

焦りが全身を駆け巡る。もっと、もっと強い想いを。もっと重い結晶を。私は両手を胸に当て、これまでの人生で抱いたすべてのカナデへの感謝と愛情を、祈りに近い感情を、一点に集中させた。心臓が張り裂けそうなほどの痛みが走る。

ゴトリ、と鈍い音がした。

私の足元に、今までで最も大きく、そして最も暗い紫色の結晶が転がり落ちていた。それは赤黒いほどの深い紫で、光を吸い込む小さなブラックホールのようだった。

第三章 観測者のパラドクス

私がその赤黒い結晶を拾い上げ、天秤に乗せようとした、その瞬間だった。

部屋中の空気がびりびりと震え、真鍮の天秤が眩い光を放ち始めた。皿に乗った紫水晶たちが共鳴するように輝き、均衡を失った天秤が激しく揺れる。その光の中心に、ふわり、と半透明の人影が浮かび上がった。

「カナデ……?」

夢で見た、ノイズ混じりの姿。だが今は、彼の声がはっきりと私の鼓膜を震わせた。

『やっと、君に届いた』

その声は、CDで聴いた声よりもずっと穏やかで、どこか寂しげな響きをしていた。

「どうして……消えかけてるの!? 私が、こんなにあなたを想っているのに!」

涙ながらに叫ぶ私に、彼は悲しげに微笑んだ。

『逆だよ。君が、君だけが僕を強く想いすぎているから、僕は消えられないんだ』

彼の言葉の意味が理解できなかった。

『この世界は、たくさんの人からの弱い『認識』の糸で編まれている。僕は、あまりにも多くの糸を受け取りすぎた。僕という存在は、そのエネルギーの総量に耐えきれず、個としての輪郭を保てなくなったんだ』

彼は、世界の法則の極限――『神格化』の入り口に立っていたのだという。存在が『認識』の枠を超え、より高次の、普遍的なものへと変わるための変態。人々が彼を忘れていくのは、その変態に必要なプロセスだった。古い殻を脱ぎ捨てるように、人々からの記憶という名の糸を、一本一本、断ち切っていく必要があったのだ。

『他の糸は、ほとんど切れた。でも、君の糸だけが、あまりにも強く、重すぎる。君のその結晶は、僕をこの不完全な世界に縛り付ける、最後の楔なんだ』

私の愛が、彼を苦しめていた。

私が彼を救おうとすればするほど、彼の魂をこの中途半端な次元に幽閉していた。

『やめて』――夢の中の彼の言葉が、雷のように頭の中で響き渡る。

「じゃあ……どうすれば……」

『僕を、手放してほしい』

カナデは静かに言った。

『君が僕への想いを、その結晶を、すべて消し去った時、僕は完全に解放される。誰も僕を覚えていない存在になる。でも、僕は消えるわけじゃない。風の歌に、街の灯りに、誰かの涙に寄り添う雨に……世界そのものに溶けて、新しい形で存在し続ける』

絶望が、黒いインクのように心を染め上げていく。彼を手放す? それは、私の世界からカナデという光を永遠に失うことと同義だった。私が彼を忘れてしまったら、誰が彼の歌を覚えていてくれるというのか。

だが、彼の苦しそうな、それでいて安らかな表情を見て、私は悟ってしまった。

本当の愛とは、所有することではない。縛り付けることでもない。

彼が、彼自身の望む形で存在できるように、自由にしてあげることなのだ。

第四章 きみが奏でるアンコール

私は震える手で、天秤の皿に積まれた紫水晶を一つ、手に取った。ひんやりとした感触。これは、私が彼を愛した日々の証そのものだ。一つ一つに、ライブの興奮が、新曲を初めて聴いた時の感動が、眠れない夜に彼の歌声に救われた記憶が、すべて詰まっている。

これを、なくすというのか。

涙が頬を伝い、結晶の上に落ちて、小さな音を立てた。半透明のカナデが、心配そうに私を見つめている。私は頷き、覚悟を決めた。

「さよなら、私の神様」

私は結晶を握りしめた手に、ありったけの力を込めた。彼を手放す、という強い意志を。

パリン、とガラスが砕けるような、澄んだ音が響いた。手のひらの中で、結晶が光の粒子となって霧散していく。続けて、皿の上の結晶たちに手を伸ばす。一つ、また一つと砕くたびに、私の記憶からカナデとの思い出が鮮やかに薄れていく感覚に襲われた。ポスターの彼の顔がぼやけ、CDのジャケットがのっぺらぼうに見える。彼の歌声が、メロディが、頭の中から溶けて消えていく。

忘れたくない。でも、忘れなければならない。この矛盾した痛みが、彼を愛した最後の証だった。

最後に残ったのは、あの赤黒い、最も重い結晶。私のすべての想いの塊。

それを両手で包み込み、私は最後の祈りを捧げた。

――どうか、あなたの望む世界で、自由に歌ってください。

砕け散る音とともに、天秤が甲高い音を立てて砕け散った。カナデの姿が、今までで一番鮮明に輝き、そして、優しい笑顔で私に頷いた。

『ありがとう』

その言葉を最後に、彼は光の奔流となって窓から飛び出し、夜空に溶けていった。

部屋には静寂だけが残された。壁のポスターはただの風景画に変わり、CDは無地のディスクになっている。カナデというアイドルがこの世界に存在した痕跡は、私の記憶からも、この部屋からも、完全に消え去っていた。

喪失感に膝から崩れ落ちそうになった、その時。

開け放たれた窓から、優しい夜風が吹き込んできた。その風の音は、どこか聴き覚えのある、心地よいメロディを奏でているように感じた。街の喧騒が、まるでオーケストラのように調和して聞こえる。窓の外で降り始めた雨の音が、ピアノのアルペジオのように優しく響く。

カナデは、いなくなったのではない。世界そのものになったのだ。

今、世界全体が、意識せずとも彼を『推し』ている。彼の歌が、世界のBGMとして流れ続けている。

もう彼の名前を思い出すことはできない。彼の顔も、歌声も、明確には思い出せない。

けれど、この世界がほんの少しだけ昨日より美しく、優しく感じられる理由を、私だけは知っている。

私は窓辺に立ち、世界が奏でるアンコールに、そっと耳を澄ませた。