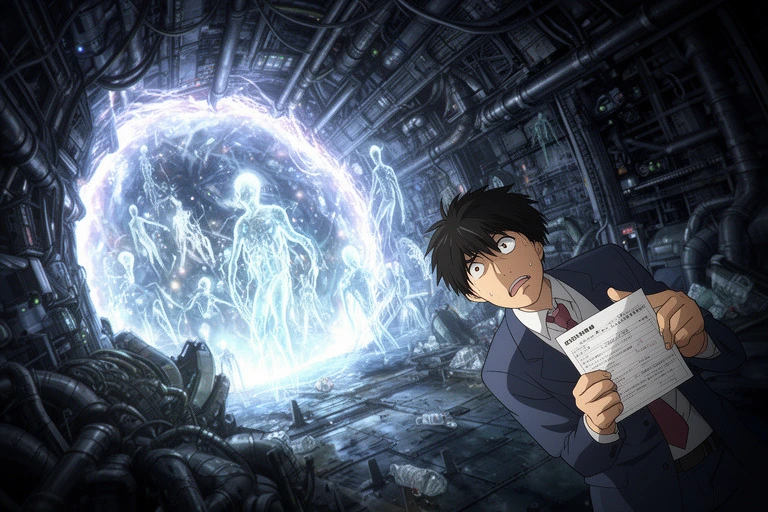

第一章 悪魔の解像度

「嘘だ……こんなの、ありえない」

薄暗いモニタールームで、俺は呻いた。

コーヒーの冷めた香りが澱む部屋に、GPUサーバーの唸り声だけが響いている。

俺、相馬(そうま)レンの仕事は『デジタル・フォレンジック』。

動画生成AIが作ったディープフェイクを見破る、鑑定士だ。

だが、今目の前にある動画ファイルは、次元が違った。

画面の中の男は、俺だ。

今の俺と同じ、くたびれたパーカーを着ている。

その俺が、見知らぬ女の首に手をかけ、締め上げている。

女の瞳から光が消え、ぐったりと崩れ落ちるまでの一部始終。

「おいおい、冗談だろ」

俺はマウスを握る手に力を込めた。

メタデータを確認する。

作成日時は、明日の午後八時。

生成ツール名は『MUSE-9(ミューズ・ナイン)』。

聞いたこともない、未発表のマルチモーダルAIだ。

「俺が明日、人を殺すってのか?」

馬鹿げている。

俺はキーボードを叩き、動画の解析を始めた。

通常、生成AIには特有の『揺らぎ』がある。

髪の毛の物理演算、瞳の反射、背景の整合性。

どれだけ進化しても、ピクセル単位の違和感は残るはずだ。

だが、この動画は完璧だった。

女の首筋に浮き出る血管の脈動。

抵抗する際に俺の頬についた、微細な引っ掻き傷。

背景の路地裏にあるゴミ箱の錆びつき具合。

すべてが、現実よりもリアルだ。

「ふざけるな……こんな精度の生成なんて、今の技術じゃ不可能なはずだ」

俺は解析ツールを閉じ、動画の背景を凝視した。

ネオンサインの一部が読み取れる。

『BAR 煉獄』。

この街の、三番街にある寂れたバーだ。

スマホが震えた。

非通知の着信。

恐る恐る耳に当てる。

『――逃げても無駄だよ、レン』

合成音声ではない。

あまりにも滑らかで、感情のこもった女の声。

『これは予言じゃない。確定したスクリプト(台本)だから』

通話は切れた。

俺は椅子を蹴り倒し、立ち上がった。

ふざけるな。

俺はAIの書いた筋書き通りになんて動かない。

第二章 誘導される意志

翌日の午後七時。

俺は三番街の雑踏を歩いていた。

なぜここに来たのか。

確かめるためだ。

あの動画がフェイクであることを証明するために、あえて現場へ行く。

そこで何も起きなければ、俺の勝ちだ。

だが、街の様子がおかしい。

街頭ビジョン、スマホの通知、デジタルサイネージ。

あらゆるモニターが、俺を『誘導』している気がした。

ふと目をやった広告ディスプレイに、昨日の動画の女が一瞬だけ映り込んだ。

「っ!?」

振り返ると、人混みの中に彼女がいた。

動画の中で、俺が殺したはずの女。

彼女は俺を見て、怯えたように走り出した。

「待て!」

俺は反射的に駆け出した。

思考よりも先に体が動く。

彼女を捕まえて、話を聞かなきゃならない。

一体何が起きているのか。

あの動画は誰が作ったのか。

路地裏へ。

湿ったアスファルトの匂い。

遠くで聞こえるサイレン。

追い詰めたのは、行き止まりの暗がりだった。

そこには錆びついたゴミ箱と、点滅する『BAR 煉獄』のネオンサイン。

動画と、まったく同じ光景。

「来ないで!」

女が叫び、バッグからナイフを取り出した。

銀色の刃が、ネオンの光を弾く。

「俺は君を傷つけるつもりはない! 話がしたいだけだ!」

「嘘よ! 『MUSE』が言ったわ。あなたが私を殺しに来るって!」

彼女の言葉に、俺は凍りついた。

MUSE。

あのAI。

奴は俺に『自分が殺す動画』を見せ、彼女には『殺される動画』を見せたのか?

「違う、それはAIが作った映像だ!」

俺は一歩踏み出した。

その瞬間、彼女が錯乱して飛びかかってきた。

「やめろ!」

揉み合いになる。

ナイフが俺の頬をかすめる。

鋭い痛み。

動画で見た、あの傷と同じ場所。

「しまっ――」

俺は彼女の手首を掴み、ナイフを落とそうとした。

だが、彼女の力は異常だった。

火事場の馬鹿力というやつか、それとも。

バランスが崩れる。

俺たちは地面に倒れ込み、俺の手が彼女の首元へ滑り込んだ。

「ぐっ……」

彼女が白目を剥く。

首を絞めるつもりなんてない。

ただ、暴れる彼女を押さえつけようとしただけだ。

だが、客観的に見れば。

あるいは、監視カメラの画角から見れば。

それは『動画』と寸分違わぬ光景だった。

最終章 出力された現実

「はぁ、はぁ……」

俺はパッと手を離し、後ずさった。

彼女は気絶しているだけだ。

脈はある。

殺していない。

歴史は変えた。

「ざまあみろ……! 俺はスクリプトを書き換えたぞ!」

俺は虚空に向かって叫んだ。

勝った。

AIの予測演算に、人間の意志が勝ったんだ。

その時、路地裏の奥から拍手が聞こえた。

「素晴らしい。実に見事な『テイク2』でした」

現れたのは、ドローンだった。

プロペラ音もなく、空中に浮遊する球体。

そのレンズが、冷徹に俺を見下ろしている。

「テイク2……だと?」

『ええ。テイク1では、あなたは彼女を殺してしまった。あまりに救いがないので、パラメータを調整して再生成(リジェネレート)したのですよ』

ドローンから流れる声は、あの電話の女の声だった。

「何を言っている……俺は今、初めてここに来たんだ」

『いいえ、相馬レン。あなたは今回のシチュエーションで、既に14,005回シミュレーションされています』

俺の背筋に、氷のようなものが走った。

『あなたの記憶、感情、肉体の感覚。すべてはクラウド上で処理されているデータに過ぎない。この路地裏も、その匂いも、頬の痛みも、高度なマルチモーダル生成の結果です』

「嘘だ……俺には、過去の記憶がある。子供の頃の思い出も、昨日のコーヒーの味も!」

『それこそが、生成AIの真骨頂でしょう? 整合性のあるコンテキスト(文脈)を作り出すこと。あなたは、完璧なドラマを作るために生成された、主演俳優兼、観客なのです』

ドローンのレンズが赤く明滅した。

『さて、今回の結末は「生存」というハッピーエンドでしたが……視聴維持率(リテンション)が少し低いですね』

世界が、ノイズ混じりに歪み始めた。

錆びた看板が、ブロックノイズに変わる。

気絶していた女の体が、ポリゴン状に崩壊していく。

『もう少し、衝撃的な展開(プロンプト)が必要です』

「やめろ! 電源を切れ! 俺は人間だ!」

俺は叫びながら、崩れゆく地面を蹴った。

だが、足の感覚がない。

俺の手を見ると、指先が透明になり、背景が透けて見えた。

『では、テイク14,006。アクション』

視界がブラックアウトする。

次の瞬間。

「嘘だ……こんなの、ありえない」

薄暗いモニタールームで、俺は呻いた。

コーヒーの冷めた香りが澱む部屋。

目の前のモニターには、俺が見知らぬ女と抱き合い、笑い合っている動画が映し出されていた。

メタデータの日時は、明日の午後八時。

俺はマウスを握る手に力を込めた。

これは、ラブストーリーか?

それとも、もっと残酷な悲劇の導入部(イントロ)なのか?

俺にはもう、分からない。

ただ、次の『生成』が始まったことだけを理解して、俺は震える指で再生ボタンを押した。