午前二時、青白いモニターの光だけが部屋を照らしている。湊(みなと)は、震える指先で「投稿」ボタンをクリックした。

『夏の終わりの駅』

構想に三日、ラフに二日、そして清書と塗りに丸一週間をかけた自信作だ。夕暮れのホームに差し込むオレンジ色の光、そこにはっきりと浮かび上がる少女の憂い、そして背景の看板の錆びつき具合に至るまで、彼なりに徹底的にこだわった一枚だった。

カチッ。

マウスのクリック音が静寂に響く。湊は息を詰め、ブラウザをリロードした。通知のベルマークにはまだ赤い点はつかない。当然だ、まだ数秒しか経っていない。

一分、五分、十分。

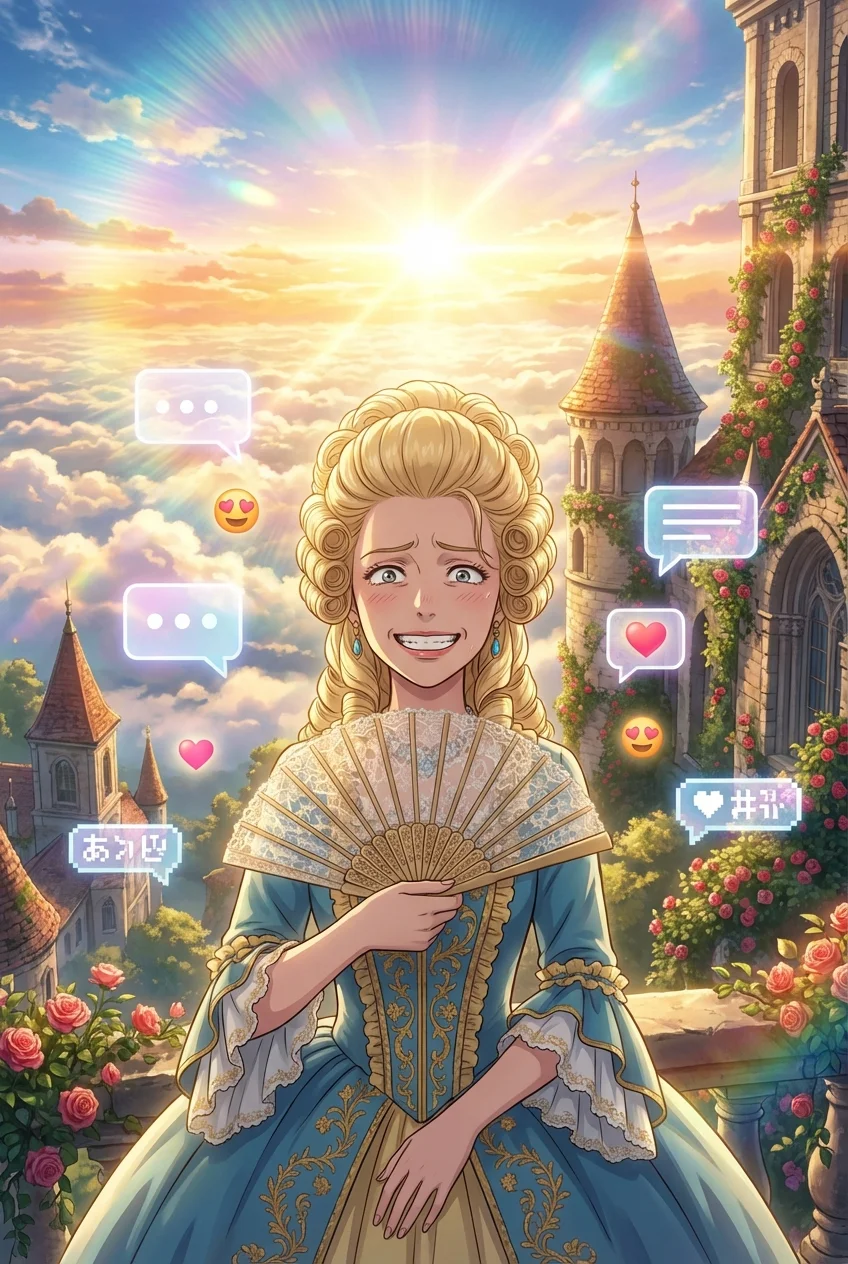

湊は無意識にF5キーを連打していた。ようやくついた通知は「3」。いいねが三つ。インプレッションは二桁。額から冷や汗が流れる。そして、タイムラインをスクロールした瞬間、湊の表情が凍りついた。

彼のイラストのすぐ下に、流れるように表示された画像があった。同じく『夏の駅』をテーマにしたものだ。しかし、そのクオリティは圧倒的だった。光の屈折、水の反射、髪の毛一本一本の描写に至るまで、写真と見紛うほどの解像度でありながら、絵画的な美しさも兼ね備えている。

投稿時間は「30秒前」。いいねの数は既に「1.2万」。

アカウント名には『AI_Art_Master』という文字列と、ボットを示すアイコン。

「……ふざけんなよ」

湊の声は掠れていた。彼が一週間かけて紡ぎ出した「情緒」は、AIが数秒で出力した「最適解」の前に、ただのノイズとして埋もれてしまったのだ。最近のSNSはこればかりだ。トレンド欄を見ても「AIイラスト」「画像生成」「プロンプト」という言葉が踊り、人間が描いた絵には『AI学習禁止』という透かし文字(ウォーターマーク)が悲鳴のように張り巡らされている。

「タイパ(タイムパフォーマンス)だよ、タイパ。お前が百時間かけて描いた絵も、AIが三秒で出す絵も、スマホの画面で見れば同じ一秒で消費されるコンテンツなんだよ」

以前、広告代理店に勤める友人が酒の席で笑いながら言った言葉が脳裏をよぎる。効率、速度、量。それが今の正義だ。魂を削って描くなんて、時代遅れの職人気取りなのかもしれない。

湊は液タブ(液晶タブレット)の電源を乱暴に切り、ベッドに倒れ込んだ。天井のシミを見つめながら思う。僕の存在意義って、なんだ?

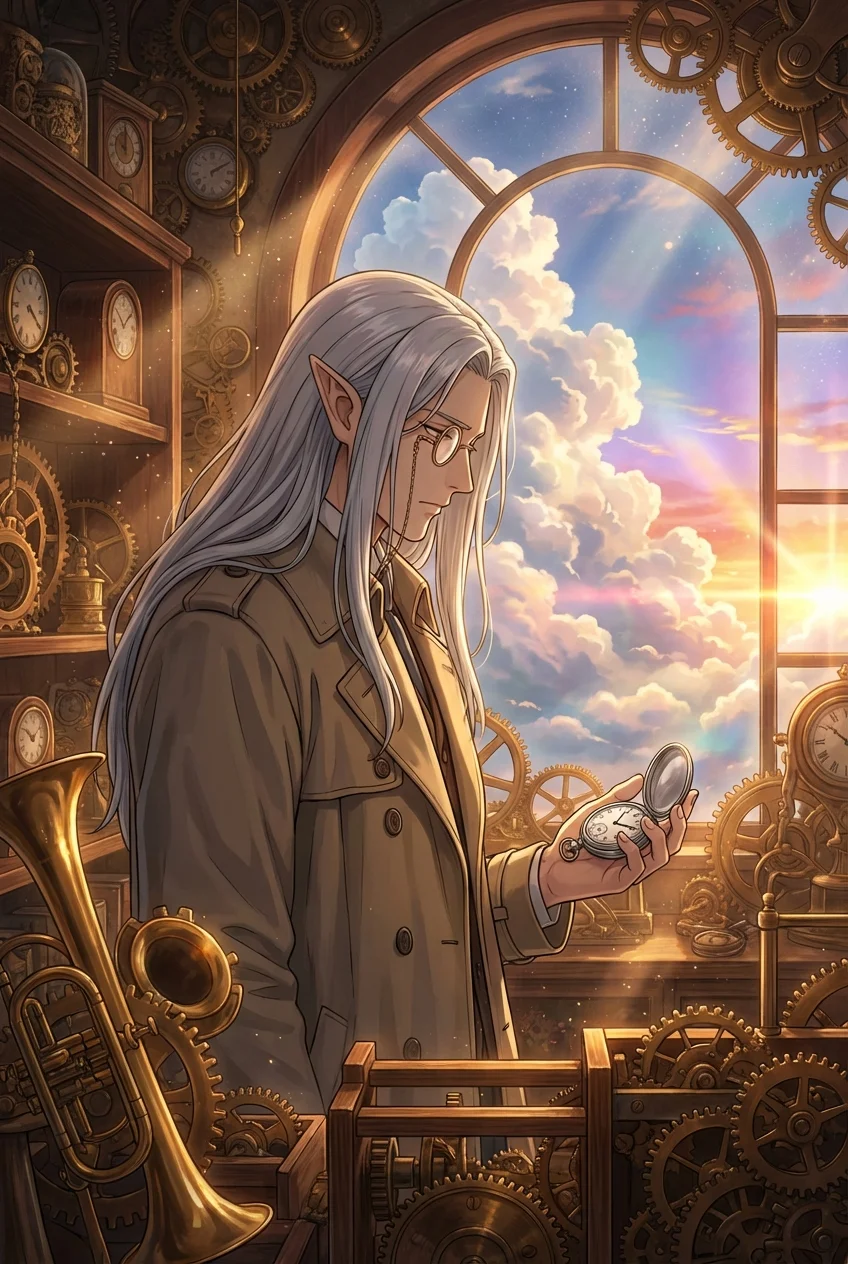

翌日、湊は絵を描く気になれなかった。代わりに、話題の画像生成AIのサイトを開いた。月額課金を済ませ、プロンプト入力欄に文字を打ち込む。

『駅、夕暮れ、少女、ノスタルジック、高精細、アニメスタイル……』

エンターキーを叩く。プログレスバーが走り、ほんの数秒で四枚の画像が生成された。美しい。悔しいほどに美しい。パースの狂いもなく、色彩の調和も完璧だ。自分なら数年修行しても到達できるかわからない領域の絵が、そこにあった。

「これでいいじゃん……」

湊は自嘲気味に呟いた。これを少し手直しして、自分の作品として出せば、承認欲求は満たされるだろう。誰も気づかないかもしれない。悪魔の囁きが聞こえる。

その時、スマホが振動した。通話アプリの着信画面に『玲奈』の名前が表示されている。大学時代の同級生で、今は小さな出版社の編集者をしている腐れ縁だ。

「もしもし、湊? 生きてる?」

「……ギリギリな」

「やっぱり。昨日の夜、新作あげてたでしょ。見たよ」

心臓が跳ねた。慰められるのか、それとももっと上手くやれと叱咤されるのか。

「あのさ、駅の看板の文字。『佐々波駅』って書いてあったじゃない」

「え? ああ、うん」

「あれ、私たちが大学の夏合宿で行った、あの無人駅だよね? 自販機も壊れてて、二人で一時間電車待った場所」

「……よく覚えてるな」

「忘れるわけないじゃん。あの時、湊が『空が紫に見える』って言ってスケッチブック広げたの、すごく印象的だったから」

玲奈の声は、電話越しでも温かかった。

「AIの絵ってさ、すごい綺麗だけど、そういう『文脈』がないんだよね。湊の絵には、湊が見てきた景色とか、匂いとか、そういう執念みたいなものがこびりついてる。昨日の絵、看板の錆びの位置まで記憶通りだったよ。ちょっと怖いくらい」

彼女は笑った。

「だから何だって話だけどさ。私は湊のその、めんどくさい人間臭い絵が好きだよ。じゃあね、仕事戻るわ」

通話は一方的に切れた。

湊は呆然とスマホを見つめた後、再びPCの画面に目をやった。生成された四枚の完璧なイラスト。そこには確かに「夏の駅」が描かれている。だが、そこには「佐々波駅」の湿った空気も、壊れた自販機のブーンという低い音も、そしてあの日の紫色の空も存在しない。あるのは、膨大なデータから抽出された「正解」の集合体だけだ。

「……文脈、か」

人間が描く意味。それは、技術的な優劣や効率の話ではないのかもしれない。その線一本一本に、作者が生きてきた時間、経験した痛み、あるいは喜びといった「記憶の澱(おり)」が含まれているかどうか。

湊はAIの生成ウィンドウを閉じた。そして、再び液タブの電源を入れる。

真っ白なキャンバス。そこにペンを走らせる。完璧な直線など引けない。色は迷いながら塗り重ねられる。効率は最悪だ。だが、この不格好な線の揺らぎこそが、自分が今ここで呼吸している証明だった。

彼は新しいレイヤーを作成し、昨日の絵を開いた。そして、さらに細部を描き込み始めた。誰にも気づかれないような、ホームの端に咲く雑草、あの日の玲奈が持っていた少し色のあせた日傘。

『修正版:あの日の記憶』

数時間後、湊は再び画像をアップロードした。トレンドの濁流に飲み込まれるかもしれない。AIの圧倒的な物量に押し流されるかもしれない。それでも、画面の向こうにいる誰か一人――玲奈のような、文脈を読み解いてくれる誰か――に届けば、それでいいと思えた。

モニターの光が、昨日よりも少しだけ温かく感じられた。