第一章 道化の眼鏡と見えない終末

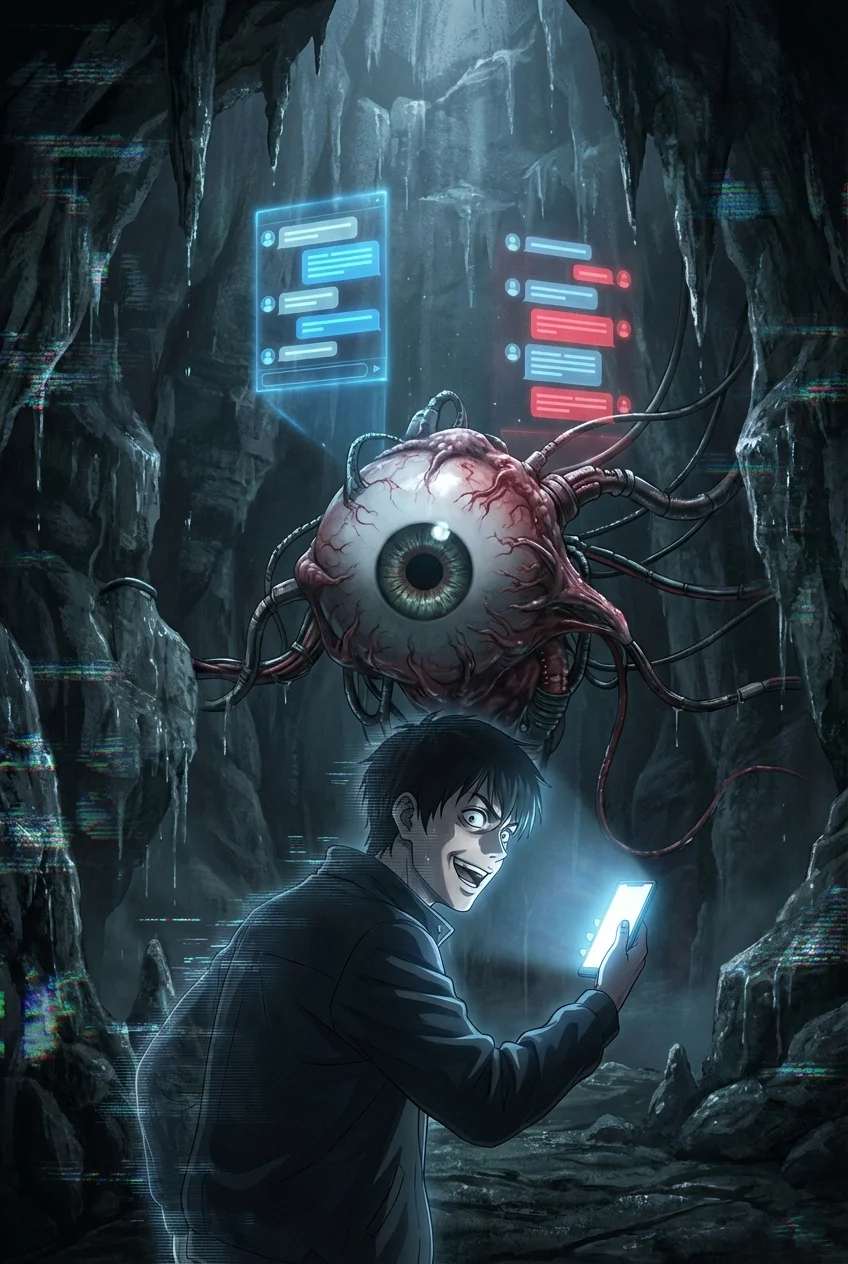

掌のスマートフォンが、焼けた鉄のように熱を帯びていた。

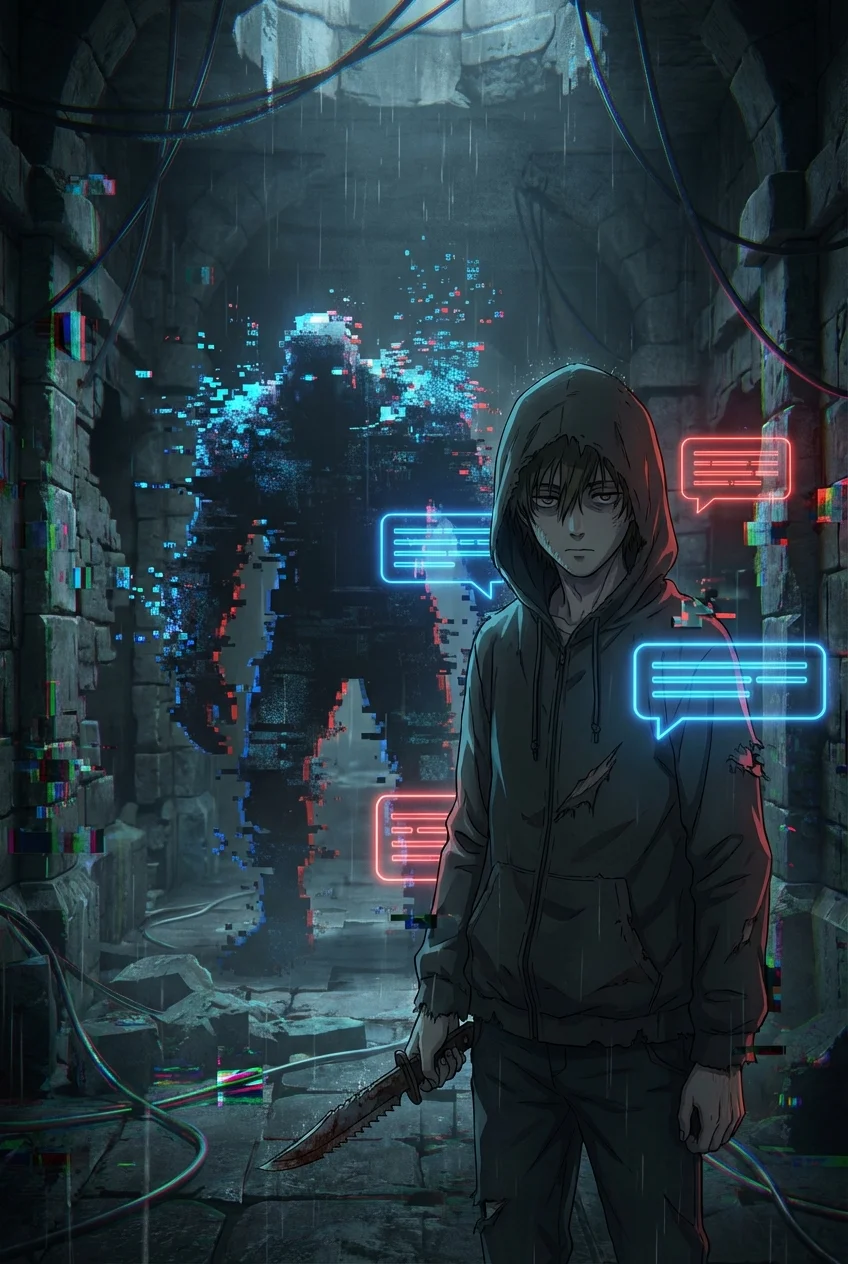

「死ね」「詐欺師」「社会のゴミ」

通知音が途切れることなく重なり、一つの不快な耳鳴りと化している。画面を埋め尽くすのは、有象無象の呪詛。それらは物理的な重みを持って、俺の視神経をギリギリと締め上げた。

俺、天野焔は、痙攣しそうになる口角を無理やり吊り上げ、レンズの奥で乾ききった眼球を見開いた。

「ハッ、情弱どもが! お前らには見えねえだろうよ、この世界の『終わり』がさ!」

鼻に乗せた分厚い黒縁のスマートグラス。世間が『デマメガネ』と嘲笑するこの玩具の向こう側で、風景が悲鳴を上げている。

視界に走る赤い亀裂。それはAR映像ではない。罵詈雑言が増えるたび、空間そのものがガラス細工のようにヒビ割れ、そこからドクドクと鮮血のような赤光が漏れ出しているのだ。

吐き気がした。数千、数万の「死ね」という悪意が、俺の網膜に焼き付いた『かつて焼き尽くされた異界』の光景と二重写しになる。

俺が真実を叫べば叫ぶほど、その言葉は汚泥のようなノイズとなって、赤い亀裂に吸い込まれていく。亀裂は脈打ち、肥大化し、破滅の時をカウントダウンしていた。

「ほらほら、もっと叩けよ! 指先一つで世界を壊せる気分はどうだ?」

心臓が早鐘を打つ。胃液が喉までせり上がる。違う、俺が欲しいのは嘲笑じゃない。誰か一人でいい、この亀裂の向こう側にある地獄に気づいてくれ。

だが、流れるコメントは「草」「妄想乙」の文字の羅列だけ。

俺は孤独なピエロとして、画面の向こうの見えない断頭台に立ち続けていた。

第二章 繰り返される悪夢

配信を切った瞬間、糸が切れた人形のように崩れ落ちた。

グラスを外すと、極彩色の警告色は消え、カビ臭いワンルームの薄暗がりだけが残る。

コンビニ弁当の蓋を開ける。冷え切ったパスタを口に運ぶが、ゴムを噛んでいるようで味がしない。鏡に映った自分と目が合う。動画の中のハイテンションな男はどこにもいない。そこには、隈だらけの眼窩に絶望を沈殿させた、死人のような男がいただけだった。

ふと、つけっぱなしのテレビが不協和音を奏でた。

『クロノス社、次世代エネルギー炉『ミネルヴァ』の稼働を明日に決定』

画面の中、建設中の巨大施設が映し出される。夕闇にそびえるそのシルエットは、天を突き刺す墓標にしか見えなかった。続いて現れたCEOの男。その整いすぎた笑顔は、爬虫類のように無機質で、瞬き一つしない。

ズキン、と脳が爆ぜた。

硫黄の臭い。焼け落ちる城壁。俺の足元にすがりつき、灰になって崩れていった人々の感触。

――あいつだ。

あのCEOの目は、かつて俺が救えなかった世界で、文明を焼き払った魔導炉の光と同じ色をしていた。

テーブルの上のスマートグラスが、誰に触れられたわけでもないのに明滅する。

レンズに浮かぶのは文字ではない。ドス黒く渦巻く『拒絶』のアイコン。

俺を嘲笑い、石を投げつける群衆の悪意こそが、皮肉にもあの炉を凍結させる唯一の冷却材になるというのか。

俺は残ったパスタを吐き出した。

代償は、俺の人間としての尊厳。

だが、迷っている暇はない。墓標の影が、もうそこまで伸びている。

第三章 嘘つきの最大火力

俺は震える指で、人生最後となる録画ボタンを押した。

照明を赤くし、精神を逆撫でするような不快なノイズ音をBGMに流す。

タイトルは『***緊急***明日、世界が滅亡します。クロノス社の陰謀を全て暴露www』。

あまりにも安直で、反吐が出るほど胡散臭い。

「いいかお前ら! ミネルヴァはエネルギー革命なんかじゃない! あれは地獄の窯の蓋だ!」

開始数分で、同接数は桁違いに跳ね上がった。

「不謹慎だ」「精神科行け」「人間として終わってる」

無数の悪意が、濁流となって俺を呑み込む。息ができない。全身の皮膚が粟立ち、視界の端が白く飛び始める。

だが、グラス越しの亀裂は、その悪意を吸い上げ、太陽のような輝きを放ち始めていた。

嘘だと思われれば思われるほど、否定されればされるほど、その反作用が『否定の檻』となって現実を縛り付ける。

もっとだ。もっと俺を蔑め。俺を社会的に殺せ。お前らのその「信じない力」だけが、あの墓標をへし折るハンマーになる!

「俺は……ハァ、ハァ……俺は、嘘つきだ……!」

道化の仮面が剥がれ落ちる。過呼吸で肺が軋んだ。

笑うはずだった。いつものように、小馬鹿にした態度で煽るはずだった。

けれど、口から漏れたのは、獣のような嗚咽と、情けないほどの涙だった。

鼻水で顔をぐしゃぐしゃにし、俺はレンズに向かって、なりふり構わず絶叫した。

「だから、俺の言うことなんて信じるな!! でもな……頼むから、死ぬな!! 生きろ、生きろよおおぉぉッ!!」

第四章 英雄なき夜明け

ブツン。

世界中のスマートデバイス、街頭ビジョン、あらゆるスクリーンが同時にブラックアウトした。

人々が息を呑んだ刹那。

彼らの脳裏に、映像ではない『体験』が炸裂した。

空が裂け、肌が焼け爛れ、愛する者が灰となって消える――かつて俺が見た、異界の最期。

それは数秒間の幻影。だが、全人類が同時に味わった『死の感触』は、理屈を超えた本能的な恐怖として心臓に刻み込まれた。

翌朝、世界は静まり返っていた。

説明不能な集団幻覚への恐怖から、世論はパニックに陥り、暴動寸前の抗議がクロノス社を包囲した。

午後には『ミネルヴァ計画』の無期限凍結が発表された。CEOの作り物の笑顔は、ニュース映像から消え去った。

数週間後。

俺のアカウントは永久停止され、ネット上には「あの幻覚はテロだ」「集団ヒステリーだ」という議論だけが残った。俺の名前を語る者はもういない。ただの狂人が消えた、それだけのことだ。

夕暮れの河川敷。俺はポケットから『デマメガネ』を取り出した。

そのレンズはもう、何の光も映していない。ただの薄汚れたプラスチックの塊だ。

俺はそれを放り投げた。水しぶきと共に、異界の亡霊も、道化の仮面も、川底へと沈んでいく。

世界を救ったのは英雄の剣ではない。人々の『疑う心』と、俺という生贄だ。

「……さてと」

大きく伸びをする。冷たい風が、火照った頬に心地よかった。

「ハローワークでも行くか」

ポケットの中で、スマホが短く震えた。

通知が一件。差出人は不明。

『嘘つきの予言者へ。またいつか、世界の危機に』

俺は短く息を吐き、ニヤリと笑うこともなく、無表情で画面をスワイプして削除した。

もう英雄は廃業だ。

俺はスマホをポケットにねじ込むと、ありふれた日常へ向かって、ゆっくりと歩き出した。