第一章 圧壊深度の歌

耳の奥で、骨が軋む音がした。

「……クソ、またか」

俺、カイトは舌打ちし、錆びついたヘルメットの側面を拳で叩いた。

視界の隅で、赤い警告灯が明滅している。

『警告。深度六千、これ以上の潜行は推奨されません』

無機質なAIの声が、不快なノイズ混じりに響く。

「推奨されねえことなんざ、百も承知だ。黙ってろ」

俺はスロットルを押し込んだ。

背負った推進機(スラスター)が唸り声を上げ、泡の軌跡を描く。

ここは旧東京湾の最深部。

かつての首都は、二世紀前の「大氾濫」で沈んだ。

今や、光さえ届かぬドブ色の闇の中だ。

だが、俺のような『潜り屋(ダイバー)』にとって、ここは宝の山だ。

ヘルメットのバイザー越しに、ライトが泥に埋もれた高層ビルを照らし出す。

朽ちた鉄骨、崩れたコンクリート。

その隙間に、妖しく明滅する青い光があった。

「ビンゴ」

俺はマニピュレーターを伸ばした。

深海適応型のフジツボがびっしりと張り付いたその壁面に、脈打つような血管が這っている。

『バイオ・コンクリート』。

深海生物の自己修復能力を建材に応用した、旧時代の遺物。

こいつの「生きた核」は、地上の闇市で高く売れる。

「おいおい、そんなに暴れるなよ……」

ナイフを突き立て、血管の束を切断する。

ドロリとした蛍光色の体液が噴き出し、海中に広がった。

と、その時だ。

ズン、と重い振動が腹に響いた。

『ソナーに反応。大型生体反応、接近』

「チッ、嗅ぎつけやがったか」

俺は剥ぎ取った「核」を腰のポーチにねじ込み、姿勢制御フィンを蹴り上げた。

闇の向こうから、巨大な影が迫る。

サメのシルエット。

だが、その皮膚は鋼鉄のように硬質化し、眼窩には赤いセンサーが埋め込まれている。

『企業』の警備用生体兵器、アビス・シャークだ。

「獲物を横取りしに来たかよ、ハイエナ共が!」

俺はスラスターを全開にし、瓦礫の迷路へ飛び込んだ。

第二章 硝子の棺

撒いたか?

心臓の鼓動が、早鐘のようにうるさい。

俺は崩れかけた地下鉄の構内に身を潜めていた。

呼吸をするたび、首筋に移植した『人工鰓(ギル)』がヒリヒリと痛む。

粗悪な密造品だ。メンテナンスなんて半年もしていない。

「……あ?」

ライトの先、車両の残骸の奥に、不自然な空間があった。

泥も、フジツボも、海藻もない。

そこだけ時間が止まったような、完全な静寂。

中心に、白いカプセルが鎮座している。

「なんだ、ありゃ……」

吸い寄せられるように近づく。

カプセルの表面は継ぎ目がなく、陶磁器のように滑らかだ。

表面に触れると、指先から冷たい電流が走った。

『生体認証、承認。カテゴリー・オリジン』

聞いたことのない音声。

次の瞬間、カプセルが音もなく展開した。

中には、液体が満たされていない。

乾いた空気。

そして、一人の少女が眠っていた。

透き通るような白い肌。

髪は深海の水流を閉じ込めたように、淡く青く発光している。

「人間……か?」

いや、違う。

俺の『眼』がそう告げている。

俺には特異な才能があった。

視界に映る生物の「生命力」を、色として識別できる共感覚。

通常、人間は鈍い灰色。

改造された兵器は赤黒い。

だが、この少女は。

「……純白」

目が潰れそうなほどの、圧倒的な光。

これは、俺たちが生活のために移植している深海生物の細胞、その『始祖』そのものではないか。

少女の睫毛が震えた。

ゆっくりと開かれた瞳。

そこには瞳孔がなかった。

銀河のような渦が、静かに回転している。

『……見つけた』

声ではない。

脳に直接響く、波動のような意思。

『私の、鍵』

少女が手を伸ばす。

俺の胸に触れた瞬間、激痛と快楽が同時に脳髄を貫いた。

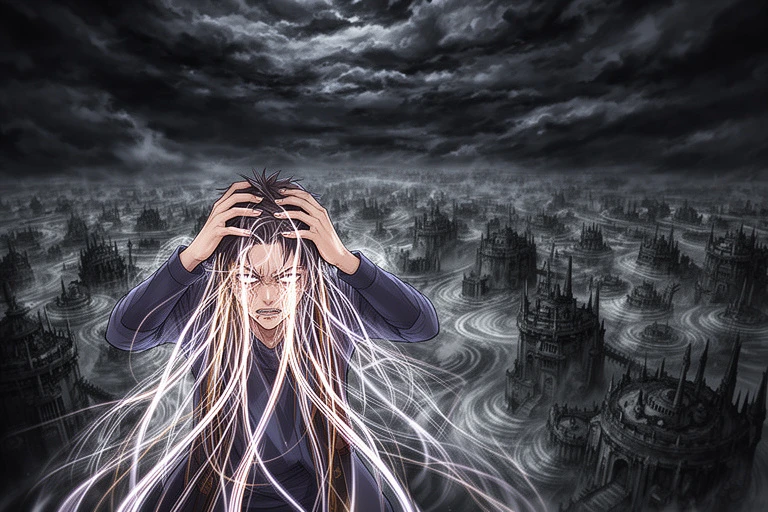

第三章 適合者

「ぐ、ああああッ!」

俺はカプセルから転げ落ち、泥の上でのた打ち回った。

熱い。

血液が沸騰しているようだ。

首筋の人工鰓が、勝手に変形していくのが分かる。

皮膚を突き破り、新たな器官が形成されていく。

『融合率、上昇。個体名カイト、深淵種への変異を開始』

AIが狂ったように警告を繰り返す。

「何をした……!」

俺は肩で息をしながら、少女を睨んだ。

彼女は裸足で、汚れた泥の上に降り立った。

だが、泥は彼女に触れることを拒むように、足元から退いていく。

『私は、アリア。この都市の心臓』

彼女の唇は動いていない。

『人間は欲張りね。深海の力を盗んで、空を捨てて、海さえ汚して』

アリアが悲しげに微笑む。

『でも、もう限界。都市は腐り落ちるわ』

ズズズ、と地鳴りがした。

いや、違う。

これはアビス・シャークの群れだ。

一匹や二匹じゃない。

数百の反応が、この場所を取り囲んでいる。

「企業か……!」

『彼らは私を回収しに来たの。再び、搾取するために』

アリアが俺を見つめる。

『でも、貴方は違う。貴方の中には、海への恐怖がない。あるのは、深い渇望だけ』

図星だった。

俺はずっと、この暗い海に魅せられていた。

地上へ戻る金なんてとっくに貯まっていたのに、俺は潜り続けた。

「……それで、俺にどうしろってんだ」

俺は立ち上がった。

不思議と、痛みは引いていた。

代わりに、全身に力が満ちている。

水圧さえ感じない。

まるで、俺自身が水になったような感覚。

『選んで。このまま私を彼らに渡して、都市の延命に加担するか』

アリアが手を差し伸べる。

『それとも、私と共に、全てを海に還すか』

瓦礫の隙間から、アビス・シャークの巨体が突っ込んできた。

鋭利な牙が、アリアの喉元に迫る。

身体が勝手に動いた。

俺は素手で、サメの鋼鉄の鼻先を受け止めていた。

「嘘だろ……」

金属がひしゃげる音がする。

俺の腕は、青白い燐光を放つ鱗に覆われていた。

一撃。

拳を振り抜くと、数トンの巨体が紙屑のように吹き飛んだ。

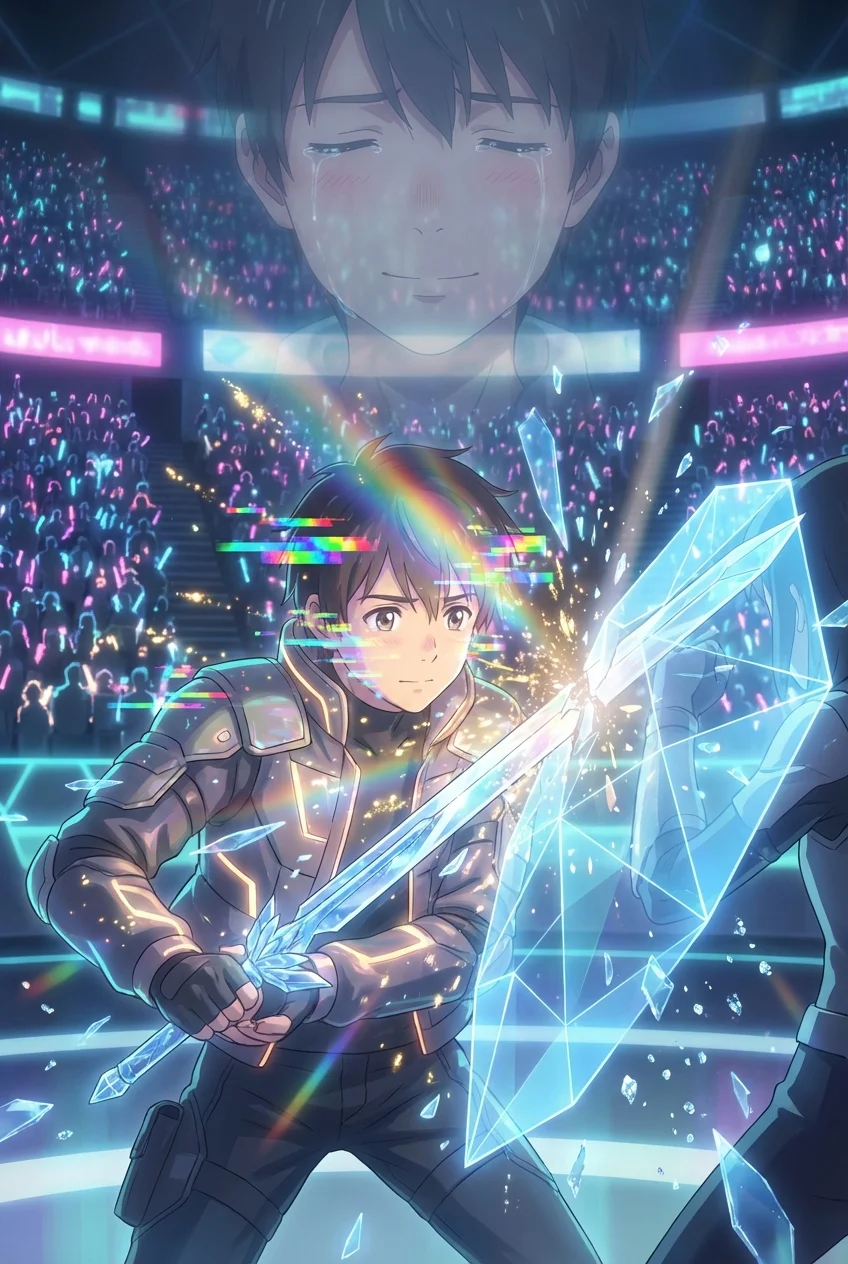

第四章 崩壊の序曲

「ハハッ、なんだよこれ!」

俺は笑った。

力が制御できない。

次々と襲い来る生体兵器を、俺は踊るように破壊していった。

水流を操り、衝撃波を生み出す。

これが、深海の「王」の力か。

『行きましょう、カイト』

アリアが俺の背中にしがみつく。

彼女の体温が、俺の昂る神経を鎮めてくれる。

俺たちは上昇した。

海底のスラム街を抜け、富裕層が住む中層ドームへ。

さらに上、海面近くの『司令塔』へ。

そこには、この都市を支配する巨大な浄化装置がある。

アリアの体液を抽出し、都市中にエネルギーと酸素を供給するシステム。

「あそこがお前の牢獄か」

『ええ。そして、この都市の墓標』

警備ドローンが雨あられとレーザーを浴びせてくる。

だが、俺の展開した「水の盾」は、すべてを無効化した。

司令塔の壁面にたどり着く。

強化ガラスの向こうで、着飾った人間たちが恐怖に顔を歪めていた。

彼らは知らない。

自分たちが吸っている空気が、一人の少女の犠牲の上に成り立っていることを。

「……なあ、アリア」

俺は拳を構えた。

「これを壊せば、俺も死ぬのか?」

俺の身体は、すでに半分以上が異形と化していた。

『人間としてのカイトは死ぬわ』

アリアの声は優しかった。

『でも、命は続く。もっと広く、深い場所で』

脳裏に浮かぶ。

光の届かない、永遠の静寂。

そこは孤独かもしれない。

だが、あの薄汚いスラムで、薬物に溺れて過ごす日々より、よほど美しいと思えた。

「悪くない取引だ」

俺は迷わず、拳を振り下ろした。

最終章 深淵の揺り籠

轟音と共に、ガラスが砕け散った。

圧縮された海水が、奔流となって司令塔に雪崩れ込む。

警報音が鳴り響くが、すぐに水の音にかき消された。

都市の灯りが、ひとつ、またひとつと消えていく。

人工的な光が消え、代わりに現れたのは、無数の発光生物たちだった。

壁が崩れ、天井が落ちる。

しかし、それは破壊ではなかった。

コンクリートの残骸に、瞬く間に珊瑚が根付いていく。

鉄骨に海藻が絡まり、新たな森を作る。

都市が、海に溶けていく。

「綺麗だ……」

俺は漂っていた。

もう手足の感覚はない。

視界もぼやけている。

だが、隣にはアリアがいた。

彼女の姿もまた、輪郭を失い、光の粒子となって解け始めていた。

『ありがとう、カイト』

彼女の意識が、俺の中に溶け込んでくる。

個という境界が消滅する。

俺はカイトであり、アリアであり、そしてこの海そのものになる。

意識が急速に拡大していく。

泳ぎ回る魚の群れ。

海底を這うカニ。

そして、逃げ惑う人間たちの鼓動さえも、愛おしいリズムに聞こえた。

彼らもまた、いずれ海の一部となる。

俺は深く、長く息を吐いた。

エラが大きく開き、海水を吸い込む。

そこにはもう、苦しみも渇きもなかった。

ただ、どこまでも続く、青い安らぎだけがあった。

深淵の箱庭で、俺たちは永遠の夢を見る。